2 LA GÉNÉTIQUE

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - Diffusion interdite

17

2

LA GÉNÉTIQUE

La transmission des caractères d’un couple

d’individus à ses descendants est une notion

familière qui s’impose au sens commun par

de simples observations : « il a les yeux de

sa mère, elle a les traits de son père … »

À la fin de ce chapitre, tu

seras capable de …

SAVOIR

• Définir et utiliser les mots-clés apparaissant en

rouge.

• Énoncer et expliquer les lois de Mendel.

• Expliquer la naissance de la théorie chromosomique

de l’hérédité.

• Donner les apports de Morgan à la théorie

chromosomique de l’hérédité.

• Expliquer le principe de l’établissement des cartes

factorielles et cytologiques.

• Donner les conventions pour établir un arbre

généalogique.

• Expliquer l’hérédité liée au sexe.

• Développer les étapes nécessaires à la synthèse des

protéines.

• Citer les différents types d’acides nucléiques, donner

leur composition, leurs caractéristiques et leurs rôles

dans la cellule.

• Schématiser la structure d’un nucléotide, de l’ADN,

de l’ARN et d’une protéine.

• Connaître la complémentarité des bases des acides

nucléiques.

• Donner les caractéristiques du code génétique.

• Citer et expliquer les différents niveaux de structure

des protéines.

• Décrire la réplication de l’ADN.

• Interpréter un graphique montrant la variation de la

quantité d’ADN par cellule au cours du temps.

• Donner les propriétés d’une enzyme.

• Expliquer la régulation du gène chez les

procaryotes.

• Expliquer la différenciation cellulaire au niveau

génétique.

• Citer et expliquer les différents niveaux de

régulation des gènes chez les eucaryotes.

• Distinguer les mutations génomiques,

chromosomiques et géniques.

• Expliquer les causes et les conséquences des

mutations.

• Distinguer les mutations somatiques et germinales.

SAVOIR FAIRE

• Analyser, interpréter et prédire des résultats

expérimentaux.

• Résoudre des exercices sur la transmission des

caractères héréditaires.

• Établir des cartes factorielles.

• Établir des arbres généalogiques.

• Déterminer le mode de transmission d’un caractère

sur base d’un arbre généalogique.

• Élaborer un modèle cellulaire mettant en jeu tous les

acteurs de la synthèse d’un polypeptide.

• Utiliser le code génétique.

• Comparer les différents acides nucléiques.

• Connaissant la séquence des nucléotides d’un

fragment d’ADN, modéliser la synthèse du

polypeptide correspondant.

• Connaissant la séquence des acides aminés d’un

polypeptide, retrouver une séquence possible de

nucléotides au niveau de l’ADN.

• Établir le lien entre gène et protéine.

• Comparer l’expression du gène chez les procaryotes

et chez les eucaryotes.

• Schématiser le mécanisme de la réplication semi-

conservative sur base d’une séquence connue.

• Modéliser la régulation du gène chez les

procaryotes.

• Á partir de documents, établir l’origine génétique

d’une maladie et donner ses conséquences au niveau

moléculaire, cellulaire et de l’organisme.

• Évaluer un risque génétique.

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29

18

PREMIÈRE PARTIE : La transmission des caractères héréditaires

1. L’aube de la génétique

La génétique est la branche de la biologie

qui étudie l’hérédité, à savoir la

transmission des caractères d’un être

vivant à ses descendants.

Depuis que l’Homme est devenu

cultivateur et éleveur il y a quelque 10 000

ans, il s’est intéressé à l’hérédité en

conservant pour ses semis les graines d’un

plant remarquable ou en choisissant les

meilleurs animaux pour produire la

génération suivante.

Dès le XVIIIe siècle, des esprits curieux

ont tenté d’établir des lois qui régissent la

transmission des caractères de génération

en génération, en croisant des individus

présentant diverses versions d’un

caractère. Johann Mendel (1822 - 1884),

mieux connu sous son prénom de religieux

Gregor, est le seul de ces « hybrideurs »

dont la postérité a retenu le nom.

003mendel.jpg

Contrairement à ses prédécesseurs qui

avaient étudié la ressemblance globale

d’une génération à la suivante, Mendel

s’est attaché à la transmission de

différences, en concentrant son attention

sur un nombre limité de caractères.

Expérimentateur méticuleux, Mendel

démontra que la transmission des

caractères suit des règles bien précises,

mathématiquement prévisibles. En 1865,

Mendel présenta ses travaux à la Société

de sciences naturelles de Brünn, laquelle

publia en 1866 un article « Recherches sur

les Hybrides végétaux » dans lequel

Mendel tire de nombreuses conclusions sur

la transmission des caractères héréditaires.

Ses travaux n’ont pas eu la notoriété qu’ils

méritaient.

Les travaux de Mendel furent redécouverts

en 1900 indépendamment, par trois

botanistes qui n’en eurent connaissance

qu’après leurs propres travaux : un

néerlandais, Hugo de Vries (1848 - 1935),

un allemand, Carl Correns (1864 - 1933) et

un autrichien, Erich von Tschermak (1871

- 1962).

Docs+

L’avant Mendel

Dans la Grèce antique, le philosophe Platon pense

que les semences mâle et femelle nécessaire à la

reproduction proviennent de la moelle et de

l’encéphale. D’autres, comme Hippocrate,

proposent que les semences proviennent de toutes

les parties du corps, idée qui sera reprise par

Darwin dans la théorie de la pangenèse. Pour

Aristote, les semences viennent de la partie chaude

du sang et la semence mâle, porteuse des caractères

de l’espèce et de l’individu, domine la semence

femelle : avoir un fils qui ressemble à son père est

la norme, engendrer autre chose est une

perturbation.

Jusqu’au XVIIIe siècle, le présupposé d’une

contribution différente des sexes se poursuit dans

les théories de la préformation, selon lesquelles

l’individu en miniature est déjà présent dans les

semences mâle ou femelle. Van Leeuwenhoek

(1632 - 1723), un « animalculiste » observe le

sperme au microscope et croit découvrir dans les

spermatozoïdes un minuscule enfant préformé.

Suite à la découverte des follicules ovariens par

Reinier de Graaf en 1673, Charles Bonnet, un

oviste, avance que c’est l’ovule qui contient l’être

préformé. Bonnet formule même l’idée que l’Eve

initiale devait contenir tous les germes de l’espèce

humaine emboîtés les uns dans les autres à la

manière des poupées russes.

C’est le perfectionnement des outils d’observation

et l’abandon de la référence permanente aux

anciens au profit de l’expérimentation minutieuse

qui ont permis le rejet des idées

préformationnismes et la compréhension du mode

de transmission des caractères.

2. Les lois de Mendel

Nous développerons la méthode utilisée

par Mendel chez le pois cultivé (Pisum

sativum) en analysant successivement la

transmission d’un seul caractère, des

expériences de monohybridisme, puis la

transmission de deux caractères, des

expériences de dihybridisme.

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29

19

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29

20

2.1. Expériences de Mendel sur

les pois cultivés

Mendel dispose de graines de pois de

lignées pures ou races pures, c’est-à-dire

dont les caractères étudiés (couleur de la

graine, forme de la graine, longueur de la

tige …) sont bien fixés et ne se modifient

pas au cours des générations successives

d’autofécondation.

Le croisement d’individus (P) de deux

lignées pures de pois, l’une à graines

lisses, l’autre à graines ridées, donne en

première génération (F1) 253 graines

lisses.

Mendel sème ces graines et laisse les fleurs

de ces 253 plantes ainsi obtenues

s’autoféconder. Il obtient en seconde

génération (F2), 7 324 graines dont 5 474

sont lisses et 1850 ridées, soit 75% de

lisses et 25% de ridées.

Mendel explique la réapparition des

caractères des parents en seconde

génération, par le fait que chaque caractère

(ici la forme de la graine) est conditionné

par deux facteurs héréditaires aujourd’hui

appelés allèles. Ceux-ci n’ont pas la même

force d’expression. Mendel qualifie de

récessifs les allèles qui ne se manifestent

plus en F1 pour réapparaître en F2 et de

dominants ceux qui se manifestent à

chaque génération. Les gamètes ne

contiennent qu’un seul de ces allèles.

On peut modéliser les interprétations de

Mendel en représentant l’allèle dominant

par une lettre majuscule et l’allèle récessif

par une lettre minuscule.

BIO6 – Chapitre 2 – Génétique – © Éditions VAN IN - 2011.08.29

21

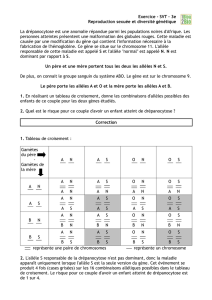

L’établissement de l’échiquier de Punnett,

qui porte le nom de son inventeur Reginald

C. Punnett, un généticien anglais, permet

de déterminer les proportions des

différents génotypes et phénotypes obtenus

en seconde génération. Sur la ligne du

haut, on place les types de gamètes

produits par les mâles de première

génération, et dans la première colonne les

types de gamètes produits par les femelles

de première génération. À l'intersection

de chaque ligne et de chaque colonne, on

écrit le génotype produit de l'union du

gamète mâle avec le gamète femelle.

On observe que les allèles L et r se retrouvent en au

moins une copie dans 75 % des cas. Comme l’allèle

L est dominant, le caractère « lisse » se retrouve

dans 75 % des graines de seconde génération.

Mendel obtient des résultats semblables

pour les différents caractères étudiés.

2.2. Expériences de Correns sur

la belle-de-nuit

Le croisement de deux individus de lignées

pures de belle-de-nuit (Mirabilis jalapa),

l’une à fleurs rouges et l’autre à fleurs

blanches, donne 100% de descendants à

fleurs roses.

Ces belles-de-nuit à fleurs roses, croisées

entre elles, donnent 50% de descendants

roses, 25% de blancs et 25% de rouges.

Correns explique ces résultats en précisant

que, pour certains caractères, les deux

allèles peuvent s’exprimer chez l’hybride

de première génération en donnant un type

intermédiaire. Les deux allèles sont

codominants.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%