La psychiatrie: Fondement d`une anthropologie philosophique?

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE

2011;162(1):10–20

www.sanp.ch |www.asnp.ch

Review article

10

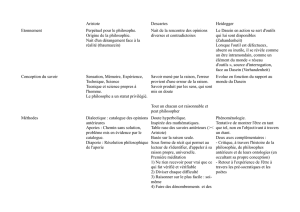

Summary

Psychiatry: foundation of a philosophical anthropology? Ludwig Binswanger and

psychiatrist-being

How can the human status of an insane person be maintained from

the moment he has lost his reason which traditionally defines the human

being? That’s the question to which the psychiatric anthropology, by her

most eminent representative, Ludwig Binswanger, believed to have found

an answer in suggesting an alternative definition of the human being, based

on Heidegger’s concept of “Dasein”. When later on transcendental philoso

phy was rehabilitated and an intercorporeity (a primary bodily relatedness)

was identified which opens again the possibility of a primordial relatedness

to the other, this approach was given up. In fact, L. Binswanger, the founder

of “Daseinsanalyse” gives a redefinition of “being a psychiatrist” as distinct

of a “being an anthropologist” (a scientific conception) and of “being a doc

tor” (a conception of care), in incorporating into madness the phenomenon

of an impossibility to be the other. So the psychiatrist would be the insane

person’s other only if he becomes all others, which presupposes the use of a

philosophy supporting and validating all potential worlds.

Key words: human being; intercorporeity; psychiatry; Daseinsanalyse; other men

«L’être-psychiatre dans son être appelle (ruft…an) l’homme et le

revendique (beansprucht) dans sa totalité»: c’est par ces mots

aux résonances heideggeriennes que se clôt la mise au point

décisive donnée par Binswanger en 19581sur la contribu

tion de l’analytique existentiale à la représentation de soi de

la psychiatrie.

Venu du courant de l’humanisme médical qui, en ré

inventant la «folie»2, avait modifié en profondeur la relation

entre patient et soignant, Binswanger ne cesse de maintenir

un «cap» anthropologique qui semble lui servir de boussole

tout au long de son périple théorique dont les principales

étapes sont un ralliement à la phénoménologie husser

lienne – dès 1922 – puis une adhésion à l’analytique existen

tiale de Heidegger à partir de 1930… avec laquelle il finit

par prendre ses distances à partir de 1960 (dans Mélancolie

et Manie, puis Délire, son dernier livre, paru en 1965). Cette

orientation n’est pas un simple attachement de jeunesse

nourri par l’appartenance à la corporation des psychopatho

logues praticiens ou une fidélité à l’impulsion donnée par

La psychiatrie:

fondement d’une anthropologie philosophique?

Ludwig Binswanger et l’être-psychiatre

Philippe Veysset

Funding/potential conflict of interest: No funding. No conflict of interest.

Correspondance:

Dr phil. Philippe Veysset

Rue Charles Hanssens 13

BE-1000 Bruxelles

Belgium

le Cercle de Wengen3. Il témoigne plutôt d’une démarche

spécifique pour élaborer un nouvel art du «guérir». Après

avoir analysé le sens de l’inscription de Binswanger dans ce

courant et les raisons qui l’ont conduit malgré tout à se tour

ner vers la doctrine heideggerienne dont l’orientation anti

humaniste et même antianthropologique fut connue assez

tôt, on verra en quel sens la folie, loin d’être une transgres

sion de la norme, constitue plutôt le signe précurseur d’un

nouvel «êtrehumain».

Inscription de Binswanger dans l’anthropologie

philosophique

L’anthropologie fait l’objet d’un soin si attentif dans la

psychiatrie existentielle qu’elle finit par constituer le

conceptqui articule sa définition: «Par analyse existen-

tielle nous entendons une recherche anthropologique c’est-à-dire

une recherche scientifique dirigée sur l’essence de l’être-homme»

écrit le fondateur de l’analyse existentielle4. Et de poser

quelques lignes plus loin cette affirmation qui lui sera tant

reprochée: «L’analyse existentielle ne pose aucune thèse onto-

logique»5.

Inventer une psychiatrie qui, contre la théorie freu

dienne des pulsions notamment, réhabilite le patient, un

patient qui demeure Mensch non seulement en dépit de sa

folie mais par son truchement, par le message qui s’abrite

1«Importance et signification de l’analytique existentiale de

Martin Heidegger pour l’accès de la psychiatrie à la compré

hension d’ellemême», 1958, dans Introduction à l’analyse

existentielle, traduction Jacqueline Verdeaux, Paris, Minuit, 1971,

p. 263.

2Le terme même avait été banni au profit de celui de «mala

die mentale». Les représentants de l’anthropologie psychia

trique restituent à la folie l’épaisseur d’une expérience existen

tielle dont le positivisme médical l’avait privée lui assignant des

causes extérieures – organiques (biologiques ou génétiques) ou

psychiques qui aboutissaient à l’expulser ellemême du champ

de la normalité.

3Le Cercle de Wengen tire son nom du lieu de villégiature – si

tué dans les Alpes bernoises – où L. Binswanger, E. Minkovski,

E. Straus et V. Gebsattel se retrouvèrent dans l’entredeux

guerres pour donner le jour à une «nouvelle psychiatrie».

4«Sur la Direction de recherche analyticoexistentielle en psy

chiatrie» dans Analyse existentielle et psychanalyse freudienne,

traduction Roger Lewinter, Paris, Gallimard, 1970, p. 51.

5Ibidem. C’est M. Heidegger luimême qui dans les Zollikoner

Seminare, énonce l’hypothèse de sa transgression. Zollikoner

Seminare, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1987,

passim.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE

2011;162(1):10–20

www.sanp.ch |www.asnp.ch

Review article

11

dans ses plis secrets, fonder en somme une herméneutique

de la folie, quelle anthropologie philosophique le permet?

Ce que l’anthropologie classique6apporte à la psychia

trie dans sa tentative de compréhension de l’homme, c’est

d’abord l’existence d’une filiation entre le primitif et le fou

comme témoins d’une commune origine: il est banal chez

le primitif d’obéir à des forces mystérieuses (avec lesquelles

une communication de type hallucinatoire peut s’établir) à

l’instar de ce qui se passe dans nombre de schizophrénies

(tel le cas Aline ou encore celui de la paranoïa décrite par

A. Strindberg dans Inferno).

Mais, quel que soit son intérêt, cet enseignement laisse

intacte la principale question que l’anthropologie classique

pose à la psychiatrie: le problème de la «raison» comme

critère de l’humanité. Dès lors que, dans le fil de la défini

tion aristotélicienne, l’homme continue d’être défini comme

Z»on logon °xon,«vivant doté de la raison», comment un

fou peutil encore être dit un homme tandis qu’il a perdu

ladite raison? Et comment une relation équitable vatelle

pouvoir s’engager sur un fondement aussi instable non pas

en termes de rationalité dialogique, mais simplement parce

que l’interlocuteur ne répond plus à ce critère sur lequel

repose l’égalité censée régir tout commerce avec autrui?

Toujours guette l’animalisation du fou, fantasme nourri

d’hypothèses hâtivement façonnées.

C’est ici que l’anthropologie peut jouer un rôle déci

sif. Son principal enseignement est justement que lorsque

le primitif parle de luimême, il se désigne par le nom de

sa tribu ou de son clan, ce que Freud, dès 1913, a souligné

dans Totem et tabou. «L’homme – c’estàdire le hopi,lepeulh,

le nambikwara… – a fait ceci, cela…»veut dire: «j’ai fait ceci,

cela,…». Pour Ludwig Binswanger, cette alchimie primitive

est d’abord le fait du langage. Chez le primitif, «le nom colle à

l’individu comme une peau» et c’est pourquoi on peut prendre

celuici par son nom avec la même force qu’on prendrait

quelqu’un par le bras ou même la gorge7.

Ce mode d’expression participatif accuse un nouveau

type de conciliation entre pluriel et singulier, le primitif

étant aussi celui qui, souvent, recourt àdes formes duelles de

conjugaison, formes dont la trace se retrouve dans nombre

de langues modernes (le Beide allemand, le both anglais).

Binswanger souligne aussi l’importance de ce phénomène

d’une parole qui émane de l’intercorps.

De ce fait l’anthropologie, dans sa quête d’un «être»

humain, d’un Mensch-sein, est légitime à prétendre que son

objet de connaissance – le «primitif» – est aussi son principal

interlocuteur théorique, en ce que la pensée primitive nous

apprend qu’il n’y a pas d’«homme». Finalement il s’avère

que le savoir définit d’abord un mode de relation – positif ou

négatif – avec autrui avant même de caractériser son objet,

ce que la réflexion sur la «thématisation» scientifique ne fera

que confirmer.

Ceci laisse présager la redéfinition de la connaissance

psychiatrique en termes de relation à l’autre, idée qui va dès

lors constituer le fil directeur de la réflexion de Binswanger.

Lorsque je pense (à) quelqu’un, je m’adresse à quelqu’un:

La clinique prend à son service les explorations de tous

les champs d’objet psychiatriques et règle ce service. Cette

régulation s’effectue (…) dans le sens de l’intelligence de

l’articulation et de la hiérarchie de ces champs d’objet et

du but clinique suprême qui est d’accomplir, par tous les

moyens, la tâche médicale, le «faire au chevet du malade»8.

La pensée médicale est donc, du fait de sa visée iatrique,

une pensée qui se construit d’emblée en fonction de l’autre,

dont l’autre est l’horizon.

L’idée d’une anthropologie rénovée (Heidegger)

C’est ainsi que naît l’idée d’une anthropologie phénoméno

logique: il s’agit bien de sauver l’homme d’un émiettement

auquel le condamne l’oubli du corps par la philosophie – un

corps progressivement récupéré par la médecine sans que

celleci y ait spécialement vocation – mais sans recourir au

critère qualifiant de la raison:

L’analyse existentielle n’est ni ontologie ni philosophie

en général; c’est pourquoi la désignation d’anthropologie

philosophique ne peut être acceptée par elle; seule la dé

signation d’anthropologie phénoménologique recouvre le

véritable état des choses9.

La conférence que Husserl donne sur le rapport entre phé

noménologie et anthropologie10 établit en effet la possibilité

de ce rapport mais en des termes très restrictifs. Husserl pro

cède en deux temps: il montre d’abord que l’anthropologie

se donne comme science. Acetitre, elle ne bénéficie d’aucun

statut particulier. Comme n’importe quelle autre science,

elle reçoit son caractère propre d’une connaissance a priori,

philosophique, laquelle définit une ontologie régionale rela

tive à sa «sphère d’être» spécifique.

L’anthropologietire sa scientificité de son apodicti

cité et cette apodicticité provient et ne saurait provenir

que de l’aprioricité du cogito et du sujet transcendantal qui

l’exerce. La phénoménologie est «la philosophie transcen

dantale «accomplie» (ausgewirkt) et «parvenue à un tra

vail effectivement scientifique» (zu wirklich wissenschaftlicher

Arbeit gekommene) par lequel le monde conquiert son rang

6Nous entendons ici par «anthropologie classique» simplement

l’anthropologie antérieure à L. Binswanger. En fait, à l’époque

où le souci binswangerien prend forme, il existe déjà une

anthropologie qui se présente comme une alternative à l’an

thropologie traditionnelle – celle de Morgan, de Tylor et de

Bachofen. En Allemagne se développe autour de M. Scheler

et de H. Plessner, une «anthropologie philosophique». La cor

respondance de Binswanger avec Erich Rothacker, autre re

présentant de ce courant, atteste d’une familiarité avec celui

ci. D’autre part, à la même époque, une anthropologie médi

cale s’ébauche sur le fondement des travaux contemporains de

Buytendijk et de Uexküll.

7Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Herausg.

Von Max Herzog und HansJürg Braun, Ausgewählte Werke,

Heidelberg, Asanger Verlag, 1993, I, 2, «Das Nehmen bei».

8«Analytique existentielle et psychiatrie» dans: Analytique exis

tentielle et psychanalyse freudienne, op. cit. p. 111.

9Sur la direction… op. cit. p. 52.

10 «Phänomenologie und Anthropologie», Vortrag in den Kantge

sellschaften von Frankfurt, Berlin und Halle, in Frankfurt am

1. Juni, in Berlin, am 10. Juni und in Halle am 16. Juni 1931,

dans Husserliana, Ausätze und Vorträge 1922–1937.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE

2011;162(1):10–20

www.sanp.ch |www.asnp.ch

Review article

12

de phénomène11 et l’expérience, sa «valence» (Geltung).

Par l’Epochè, processus de réduction, «le monde est mainte-

nant entre parenthèses, simple phénomène, et certes en particu-

lier phénomène de valence de l’expérience qui s’écoule, celle de la

conscience principalement, mais d’une conscience transcendantale-

ment réduite»12.

D’autre part, cette «sphère d’être» est celle de l’être

homme – un étant parmi d’autres:

Toute doctrine de l’homme, note Husserl, qu’elle soit em

pirique ou a priori, suppose un monde étant ou pouvant

être étant. Par là une philosophie de l’êtrehumain retombe

dans cette naïveté que tout le sens de la modernité est de

surmonter.

L’homme, l’êtrehomme, est du côté du moi empirique

que Husserl nomme pour l’occasion «MenschIch», «moi

humain», et il existe entre l’ego transcendantal et ce moi

empirique, une distinction fondatrice (Grundunterscheidung).

Pourtant Husserl ne peut s’enfermer dans cette distinction.

Le concept qui va permettre de circuler au sein de cette dis

tinction est celui de solitude. Il écrit: «A partir de la solitude

humaine, au moyen de l’Epoché, est devenue une solitude radica-

lement autre, la solitude transcendantale, c’est-à-dire la solitude

de l’ego». L’expression allemande est: «Aus (der menschlichen

Einsamkeit) ist geworden … die transzendantale Einsamkeit».

C’est donc moins la solitude humaine qui se transforme,

qu’à partir d’elle la solitude transcendantale qui «devient».

Cette dernière utilise la solitude «mondaine» pour prendre

forme et tout aussitôt mettre en question «mon être comme

homme – parmi les hommes et les autres réalités du monde»13.Au

fond la solitude «transcendantale» qu’on appellerait mieux

isolement structurel ou principiel prend forme dans la soli

tude humaine. La phénoménalisation de l’êtrehomme re

quiert de rester seul avec son corps, mais cette idée d’un

corps qui reste seul n’a aucun sens et un moment, ce corps

disparaît à son tour. Naît alors l’ego transcendantal, un ego

transcendantal qui n’est toutefois pas pure négation du corps

mais condition d’apparition du «monde» (et donc du «psy

chisme», du «corps» et du «moi humain») comme objet

phénoménal d’étude. Le corps est le catalyseur de ce chan

gement qu’il inspire, modèle et engendre par son «occulta

tion». Il est, à la fois, condition de l’ego transcendantal et

principe de la phénoménalisation du monde.

On voit ici que la position husserlienne – celle d’un strict

transcendantalisme – annonce le rôle du corps, un corps

vécu non plus comme un poids dont il faudrait se défaire

mais comme transfiguré par sa propre vertu, dernier élément

qui sépare encore le moi physiquement isolé de l’ego trans

cendantal et en même temps refuse que l’humain puisse

dépasser le stade d’une empiricité phénoménale pour carac

tériser ce transcendantal luimême. L’humain reste sur le

seuil du transcendantal.

Mais surtout, ceux qui voient dans la transcendanta

lisation de l’ego une oblitération du monde ou un dua

lisme radical, passent «à côté» du «nouveau royaume» de la

science. Pour eux, «tout est manqué»14.

En dépit de sa rigueur, cette position reste fragile aux

yeux de Binswanger. Descartes ne cessetil pas de jeter –

en dépit du raisonnement des quatre dernières Méditations

qu’il a luimême conduit –, un pont entre l’âme et le corps

comme l’attestent sa Correspondance avec Elisabeth ou encore,

dans le Traité des passions, sa théorie des «esprits animaux»?

De même, la difficulté que rencontre Husserl pour justifier

de ma rencontre avec l’autre15 ne peut s’expliquer que si

on pose au départ un sujet coupé du monde. Mais surtout,

même si c’est son sacrifice qui ouvre l’accès à la science,

l’ego transcendantal demeure un ego désincarné. Y atil

un lien entre l’incommunicabilité avec l’autre et le sacrifice

du corps?

C’est cet essaim de questions qui va, dès 1930, orien

ter la réflexion de Binswanger vers l’analytique existentiale.

L’invitation heideggerienne àune nouvelle anthropologie

Heidegger en effet ne disqualifie pas originairement l’an

thropologie. Il écrit notamment:

L’analytique du Dasein demeure entièrement orientée sur

la tâche directrice de l’élaboration de la question de l’être.

C’est par là que se déterminent ses limites. Elle ne peut pré

tendre fournir une ontologie complète du Dasein – laquelle

bien sûr doit être construite si quelque chose comme une

anthropologie philosophique doit un jour s’élever sur une

base philosophique suffisante16.

Cette attitude de conciliation apparente est suffisante aux

yeux de Husserl pour rattacher l’auteur de Sein und Zeit à ce

courant17. Mais cette attitude s’expliquetelle uniquement

par des raisons d’opportunité?

Françoise Dastur, dans Heidegger et la question de l’an

thropologie18, fait signe vers d’autres raisons. Dans Kant et

le problème de la métaphysique19, paru en 1929, Heidegger

rappelle que «l’instauration kantienne du fondement fait

découvrir que fonder la métaphysique est une interroga

tion sur l’homme, est anthropologie». Il ne s’agit pas d’une

anthropologie «pragmatique» à l’instar de celle rédigée par

Kant luimême mais bel et bien d’une anthropologie «philo

sophique». La quatrièmequestion ajoutée par Kant aux trois

questions de la raison pure: «Que puisje faire? Que dois

je faire? Que m’estil permis d’espérer?», à savoir «Qu’est

11 Id. p. 168. On peut se reporter à Erste Philosophie, Hua, VIII, 5.

12 Id. p. 171.

13 «Jetzt aber (…) ist auch mein Sein als Mensch – unter Menschen

und sonstigen Realitäten der Welt – mit in Frage, mit der Epoche

unterworfen.» Ibidem.

14 «Ist der Sinn der Reduktion verfehlt, die das einzige Eingangstor

in das neue Reich ist, so ist alles verfehlt». Op. cit. p. 172.

15 Difficultés que le recours à la théorie de l’Einfühlung, reprise

de Theodor Lipps et formulée dans les textes tardifs, ne suffira

pas à résoudre.

16 Sein und Zeit, § 5, traduction Emmanuel Martineau, édition

hors commerce p. 35 [17], la pagination entre crochets est celle

de l’édition de 1960.

17 Heidegger est moins cité que visé dans la conférence de 1931.

Relégué sur le versant empirique du monde, le Dasein y est

toujours évoqué comme «menschliches Dasein».

18 Françoise Dastur, Heidegger et la question de l’anthropologie,

Leuven, Peeters, 2003.

19 Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, Paris, Galli

mard, Coll. Tel, 1981, p. 269.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE

2011;162(1):10–20

www.sanp.ch |www.asnp.ch

Review article

13

ce que l’homme?» et synthèse des trois autres, aborde la

question de l’«êtrehomme» sous l’angle de la finitude (par

exemple «Que puisje faire?» interroge les limites de mes

possibilités d’être et d’agir). C’estainsi qu’Heidegger en vient

à affirmer: «Plus fondamentale que la question de l’homme

est celle de sa finitude».

Mais la question de la finitude doit être correctement

posée. S’il estincontestable que d’une part l’ontologie fonda

mentale est bien celle de cet étant singulier qu’est le Dasein

humain et entretient donc un lien particulier avec l’anthro

pologie qui, entendue comme anthropologie philosophique,

est différente d’une simple ontologie régionale, son objet

de connaissance étant constitué par un étant radicalement

différent des autres, il convient en premier lieu de penser

cette différence entre le Dasein et les autres étants et en par

ticulier, de voir que cette différence n’est pas une différence

ontique mais ontologique:

Parce qu’il est dans la perte de soimême (…), le Dasein a

«naturellement» tendance à comprendre sa différence par

rapport aux autres étants comme une différence ontique et

non pas comme une différence ontologique20.

D’autre part, la question de la finitude ne doit plus être

posée comme le fait Kant en termes de finitude exclusive de

la raison mais dans l’horizon de la question du sens de l’Être,

ce dernier étant également caractérisé par elle sous la forme

de la temporalité.

L’approche anthropologique est donc accréditée mais

elle fait l’objet d’un protocole. Au demeurant, dès Sein und

Zeit, Heidegger marquait les limites de cette accréditation:

Les origines dont dérive l’anthropologie traditionnelle, note

til21, montrent que la question de l’être de l’homme a été

oubliée lorsqu’on s’est efforcé de déterminer l’essence de

l’étant homme.

Le modus operandi théorique: «transcendance»

(ouverture) et raison

C’est en tant qu’ekstatique que le Dasein peut se trouver

au centre de la problématique ontologique. Il s’agit bien

de récuser le sujet cartésien dont toute la question est de

savoir comment il peut retrouver le monde et s’y retrouver

luimême, question qui est encore celle de l’intentionna

lité husserlienne. La transcendance comme constitution du

Dasein, rend possible de redéfinir l’homme en accordant à

la raison un statut plus contingent – ce qui fait qu’elle peut

être, accessoirement, «perdue»22.

Binswanger ne peut qu’entériner une telle évolution

qui dénoue la plupart des tensions nouées autour de ce der

nier concept: dans Sur la direction de recherche daseinsanaly-

tique en psychiatrie (1945), la psychose est définie comme une

«flexion du transcender» (Abwandlung des Transzendierens).

Le transcender est en même temps formation de monde,

«mondéisation» sur un certain mode temporel. Ce sera,

par exemple, le «saut» pour la fuite ordonnée des idées, le

«tourbillon» pour la fuite désordonnée des idées, le ratati

nement et la «permondéisation» dans certaines pathologies

schizophréniques telle l’anorexie d’Ellen West qui, alterna

tivement, s’enterre et s’envole jusqu’au ciel. Dans ce dernier

cas, la «liberté du laisseradvenir le monde» s’oppose à la

«nonliberté du devoirs’enfoncer dans le monde». Oiseau

devient ver de terre ou plutôt est dévoré par lui.

A travers cette flexion de la structure fondamentale de

l’être au monde, du «mondéiser», c’est en fait une flexion

du «corporéiser» qui s’opère. Cette thèse sera finalement

validée par Heidegger dans les Zollikoner Seminare, au tra

vers du concept de «Leiben» qui constitue la première mani

festation de l’apparaître, le premier étantphénomène. Que

cette démarche affecte la forme d’une déréalisation de tout

ou partie de son corps (syndrome de Cotard), d’une mécon

naissance de son reflet ou d’une destruction de la chair (mu

tilation, autolyse), le schizophrène ne corporéise pas.

Néanmoins jusqu’où va cet échec de la phénoménali

sation? Le schizophrène manifestetil cette ruine de l’ap

paraître? Telle est la question que pose la psychose tant au

philosophe qu’au psychiatre. Il faut d’abord noter qu’en sa

genèse, la psychose se manifeste comme un «dérangement»

de la manifestation (linguistique). Suzanne Urban conçoit

sa psychose lorsque le spécialiste qui examine son mari lui

fait injonction – en plaçant son index sur sa bouche – de se

taire et sur ce mode prohibitif, lui annonce que son mari

souffre d’un mal incurable. Un autre cas, rapporté par Henri

Maldiney23, fait état d’un jeune homme qui conçoit sa psy

chose au moment où il lit sur le visage de son père la grimace

du désespoir lorsque retentit la détonation du coup de fusil

que se donne son frère.

Il yadérèglement du langage mais langage quand même?

Dérèglement de l’homme mais homme quand même? Telle

est toujours la question. Jusqu’où va la liberté du Dasein,

une liberté qui est d’abord, fautil s’en souvenir, celle de

l’Être s’ouvrant en ses possibles. Le terme de «flexion» uti

lisé pour désigner la psychose, est significatif: c’est un terme

grammatical pour désigner les variations d’un suffixe adja

cent au radical d’un mot. Tout est langage. Et toute folie,

dérèglement d’un code symbolique24. La communication

avec le médecin se fait sur le mode de la trahison mais elle se

fait tout de même et tant soit peu. Il y a un «corps» et, même

s’il est «privé», un «langage» du schizophrène.

20 Françoise Dastur, Heidegger et la question… op. cit. p. 32.

21 Sein und Zeit, S. 49.

22 On ne peut écrire que la substitution de la «transcendance» à

la «raison» induit une substitution du «Dasein» à l’«homme».

Ce que récuse Heidegger, c’est le recours même du Dasein à

la notion d’homme, marque d’inauthenticité en ce que cette

notion qui relève du registre ontique, lui voile sa relation à

l’Être, partant l’Être luimême. Ce n’est pas parce qu’il y a

substitution de la notion de transcendance à celle de raison

que le terme d’«homme», trop lié à celui de «raison», serait

disqualifié. C’est plutôt la notion de Dasein, comme étant pour

qui il y va en son être de l’Être, qui fonde l’abandon du recours

au concept de «raison». On ne peut pas d’ailleurs pas parler

d’abandon de la notion de «raison», celleci étant conservée et

revisitée dans un sens présocratique – héraclitéen par exemple –

qui lui confère un caractère de transcendance.

23 Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon,

2007, p. 316.

24 On peut ici se reporter au beau chapitre consacré par Marc

Richir à Ludwig Binswanger dans Phénoménologie et institution

symbolique, Grenoble, Millon, 1988.

SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND PSYCHIATRIE

2011;162(1):10–20

www.sanp.ch |www.asnp.ch

Review article

14

Mais s’établitelle vraiment, cette communication, telle

est encore une fois vraiment la question, non qu’il s’agisse

de savoir si l’«homme» subsiste dans la folie mais plutôt si le

Mit-da-sein, son contraire, subsiste ou plus exactement, s’il y a

phénoménologie de la genèse de la différence ontologique.

C’est bien ici que va s’amorcer la bifurcation entre les deux

pensées, celle du philosophe et celle du psychiatre, car pour

le premier, il ne saurait être question d’une telle phénomé

nologie qui serait comme une reprise de l’Être par l’étant.

L’Être décide de son retrait comme de son apparaître, la

phénoménologie comme science de la raison, est du côté de

l’étant. C’est ici que le problème du suicide –celui même qui,

sous le nom de «retrait existentiel», avait conduit Binswan

ger à chercher du côté de la philosophie un levier possible

de guérison –, prend tout son sens puisque le suicide est le

point de nonretour du corps ne laissant derrière lui qu’une

trace de sa présence, une présence indirecte. Pour Heidegger,

par le suicide, le Dasein rejoint les étants du monde ambiant

et non pas l’Être. La perte théorique de l’«humain» rejoint

sa perte «pratique». Pour Binswanger, il fait signe vers un

retour à l’Être et ce signe suffit à assurer définitivement la

victoire de l’humain et partant, de l’anthropologique.

Le Dasein et l’homme chez Heidegger

Ce problème est au cœur de la polémique qui, avec une

intensité croissante, va opposer le philosophe et le psy

chiatre. Lorsqu’Heidegger subordonne la raison à la finitude

et semble préférer au terme d’«homme» celui de «Dasein»,

Binswanger ne peut que se rallier à ce qu’il juge être un

simple ajustement lexicologique. Mais pour Heidegger, la

sauvegarde du langage ou de l’apparaître ne signifie pas (ou

de moins en moins) celle de l’homme, voire celle du Dasein,

mais celle de l’Être.

Très vite en effet25, Heidegger se détache de la perspec

tive anthropologique: «Dans Sein und Zeit, le Dasein s’offre

encore sous l’aspect de l’anthropologique alors que c’est tout

le contraire qui est en vue»26. Il parle de «mésinterprétation

anthropologique»27. Le principal reproche est intéressant à

noter: il concerne le caractère contingent de l’apparition du

«phénomène humain» (pour reprendre le titre du célèbre

ouvrage de l’anthropologue Teilhard de Chardin)28:

L’êtrejeté (de l’homme) n’est expérimenté qu’à partir de la

vérité de l’Être. Dans la première interprétation, celle de Sein

und Zeit, une erreur reste possible: l’idée d’un avènement

accidentel de l’homme dans le reste de l’étant. C’est par ce

pouvoir que dès lors terre et corps s’animent. L’êtrehomme

et «la vie». Où est l’impulsion de départ pour faire du Dasein

un objet de pensée sinon dans l’Être luimême?

L’erreur de l’anthropologie est tout simplement de vouloir

faire du Dasein un «objet de pensée» (hinausdenken), ce qui

l’affecte d’un coefficient de contingence alors que par cette

pensée qu’il est, et seulement dans la mesure où il l’est, le

Dasein appartient à l’Être. Comme Husserl donc, Heideg

ger récuse l’idée d’une anthropologie philosophique mais

tandis que chez Husserl cette récusation se fonde sur l’oubli

de l’ego transcendantal, chez Heidegger c’est la présence de

l’ego transcendantal au sein de la conception «anthropolo

gique» de l’homme qui l’anime. Or cette identification entre

ego transcendantal et «nature» humaine est, on le verra, ce

que Binswanger ne saurait accepter, le cogito ayant foncière

ment valeur d’expérience, non de substance.

Il importe dès lors de bien analyser la nature de la rela

tion entretenue par le Dasein et l’êtrehumain.

En premier lieu, il convient de rappeler la situation de

l’Être (Seyn) par rapport au Dasein: «Le Dasein est la fonda-

tion de la vérité de l’Être (Seyn)»29.En quel sens le Dasein peut

il fonder cette vérité? Celleci semble être une démarche de

rupture d’avec sa propre unicité, son absolue singularité.

«L’Être, note Heidegger, a besoin (braucht) dans son unicité

(Einzigkeit) du Dasein. En cela il est fondé»30.

Mais quelle est cette fondation? Le Dasein est à la fois la

dissimulationdel’Être et la manifestation de cette dissimula

tion: «L’essence du Dasein est la dissimulation de la vérité de l’Être,

du dernier dieu, dans l’étant»31 et «Le Dasein est l’essence de l’illu-

mination du «se-cacher»32.

Cette position peut surprendre. Comment à la fois dis

simuler et montrer, exhiber, phénoménaliser? N’y atil

pas simplement deux différences: la différence entre Être et

Dasein d’une part et d’autre part la différence – dite «onto

logique – entre Être et étant?

Heidegger ne peut l’admettre. Le risque est grand de voir

apparaître par réfraction une troisième différence – celle

même que Binswanger qualifiera d’«anthropologique»33 –,

entre Dasein et étants «nonhumains» (animaux, plantes…),

ce que laisse voir d’ailleurs en partie Sein und Zeit, Heidegger

luimême le rappelle34.C’est ici que l’homme entre en jeu en

tant qu’être historique. Celuici est doté d’un double statut,

selon qu’il endosse ou non le Dasein, son «avenir».

Il y a donc une seule différence: la différence ontolo

gique. Être et Dasein s’entreappartiennent. La séparation

fondamentale «Êtreétant» est occultée par la séparation

(captieuse) «sujetobjet» laquelle a donné naissance non pas

à l’homme mais à unereprésentation singulière, inauthen

25 C’estàdire dès 1935–36, date d’attribution des manuscrits

publiés dans la Gesamtausgabe (volume 65) sous le titre

«Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)». Voir notamment le

chapitre V «Die Gründung».

26 «Das Dasein steht in «Sein und Zeit» noch im Anschein des

«Anthropologischen» oder «Subjektivistischen» und Individua

listischen» usf und doch ist von allem das Gegenteil im Blick»

G.A § 172.

27 «Anthropologische Missdeutung» Id. § 272.

28 «Die Geworfenheit wird erst erfahren aus der Wahrheit des

Seyns. In den ersten Vordeutung («Sein und Zeit») bleibt sir

noch missdeutbar im Sinne eines zufälligen Vorkommens des

Menschen unter dem anderen Seienden» Id. § 194.

29 «Das Dasein ist die Gründung der Wahrheit des Seyns» Idem,

§ 175.

30 «Das Sein in seiner Einzigkeit braucht das Dasein und darin

gegründet und es gründend den Menschen» Id. § 194.

31 «Das Wesen des Daseins (…) ist die Bergung der Wahrheit des

Seins, des letzten Gottes, in das Seiende» 188.

32 « Das Dasein ist die Wesung der Lichtung des Sichverbergens»

Id. § 173.

33 Et que récuse expressément Heidegger dans les Zollikoner

Seminare.

34 Il condamnera explicitement la notion de différence anthropo

logique dans les Zollikoner Seminare: «Die «anthropologische

Differenz» ist ein Holzweg» («La «différence anthropologique»

ne mène nulle part»). Op. cit. p. 231.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%