Démonstration PDF2

3

2. De la structure ternaire et spiraliforme de la Démonstration...

Le mot dé-monstration traduit le grec apo-deixis [apo=de + deixis=montrer], et il indique une opération, et donc un mouvement de

notre esprit, visant à établir une quelconque vérité énoncée – un propos quelconque « pi » (l’index « i » signifie un « p » quelconque) sur

des bases rationnellement inébranlables. Vérité « apodictique » signifie donc une vérité définitivement établie grâce au mouvement

achevé d’une démonstration. Concentrons-nous sur les éléments fondamentaux de ce mouvement qui, comme tout autre mouvement

achevé, a un début, un déroulement (le parcours intermédiaire) et une fin.

(1) La fin : la CONCLUSION

Toute démonstration est un mouvement essentiellement achevé, car toute démonstration se doit, de toute évidence, d’avoir une

conclusion : une démonstration aboutit toujours à un propos « p » qui achève son mouvement « apodictique », de même que la note

finale d’une chanson achève son mouvement « mélodique ». La « conclusion » est alors le propos « pn » qui suit immédiatement la

cloche magique du « … DONC …».

(L’index « n » signifie que le propos de la conclusion fait partie d’un ordre immodifiable : il est l’ « énième » et

dernier élément d’une suite ordonnée de propos qui le précèdent et le fondent, chacun à sa place).

(2) Le déroulement : les PREMISSES

Toute démonstration est un mouvement structurellement rythmé selon un avant et un après, ou mieux un précédent et un successeur

de même que le sont les nombres 1… n que nous utilisons pour en indexer les passages successifs (les propos « p ») : « Si p1, et que p2, et

que p3 … DONC pn » Où p1, p2, p3… sont les prémisses .

Ce mouvement de la pensée qui en passant d’un terme à l’autre d’une suite ordonnée de propos, parvient à une conclusion, définit la

connaissance « discursive » (chez Platon, Rep.VI §2.3.3 511e : la « dia-noïa »). C’est de cet « avant-après » discursif qu’Aristote nous parle

dans les Analytiques Postérieurs : « Toute connaissance discursive, soit enseignée soit acquise, dérive toujours de notions antérieures.

L'observation démontre que ceci est vrai de toutes les sciences; car c'est le procédé des sciences mathématiques, et de tous les autres arts

sans exception » (T101)

(3) Le (double) début : la THESE et les PRINCIPES

(A) LA THESE - Tout mouvement démonstratif commence avec un premier pas qui s’appelle la thèse [qui signifie

« position » : l’acte, donc, de poser un propos (pro-poser) à démontrer)]. Par exemple « la somme des angles internes d’un triangle

sont est équivalente à deux angles droits ».

La thèse – remarquons-le bien ! – coïncide avec la conclusion. La conclusion pn n’est en effet rien d’autre que la thèse p0 que

nous avions à démontrer… une fois que le mouvement apodictique est arrivé à son terme.

(L’index « 0 » signifie ici que la thèse ne fait évidemment pas partie de la série des prémisses « Si p1, et que p2, et que p3… » : car il

s’agit justement de la série de prémisses qui doit conduire à sa démonstration, et qui ne peuvent par conséquent pas l’inclure, faute de

« circularité » ou petitio principii : présupposer ce qui est à demontrer).

(B) LES PRINCIPES – Si la thèse est le début, le premier pas, de toute démonstration particulière, ce premier pas (de cette

démonstration-ci et non pas de celle-là) nous renvoie, comme nous venons de le voir, à une série de pré-misses qui, elles aussi, ont

nécessairement un début, une « Prémisse Première» (qu’Aristote appelle arké [principe]) – qui en revanche est commune à toute

démonstration particulière qui en « descend ». Ce début unique et commun donne donc à toute science démonstrative l’aspect d’une

pyramide, et il s’agit toujours non pas d’une seule mais d’un ensemble de « proposition primitives » – ces « éléments les plus

simples des démonstrations géométriques qui, suivant l'opinion commune, n'ont besoin d'aucune preuve » ( Kant, T7A) et qui

s’appellent les Postulats et les Axiomes. Dans la Logique classique, ainsi que, donc, dans les Mathématiques

euclidiennes, on fait la différence entre les deux deux.

POSTULATS : les vérités primitives indémontrables qui sont toutefois spécifiques pour une certaine

science déterminée. Pour la Géométrie par exemple, il s’agit des 5 célèbres Postulats en T9A comme:

«1. Il est demandé qu’il soit possible de mener une ligne droite de tout point à tout point » (ou : « étant

donné un point A et un point B quelconques, il est toujours possible de tracer un segment qui les unit »)

AXIOMES (ou NOTIONS COMMUNES) : les vérités primitives indémontrables qui valent en général

pour la totalité des sciences (comme par exemple : « Les choses égales à une même chose sont aussi

égales entre elles » ou « Si A=B et B=C alors A=C)

LA STRUCTURE EN BOUCLE/SPIRALE – Tout mouvement démonstratif est donc une boucle, et plus précisément une spirale, qui

commence dans un point (la thèse à démontrer), pour y revenir un échelon plus haut (la thèse démontrée : la « conclusion »).

En en seul coup d’œil : nous commençons par poser des Axiomes (comme scientifiques) ; et puis des Postulats (comme géomètres)

et finalement une certaine Thèse p0 à démontrer. Pour ce faire, nous allons chercher (« en arrière ») un enchaînement de pré-misses p1, p2,

p3… que nous parcourons l’une après l’autre pour enfin retomber un échelon… plus « haut », en « concluant » sur cette même thèse p0

qui est maintenant devenue la conclusion pn..

Figure 1

4

3. ...a la forme triplement ternaire du Syllogisme

Sur cette base, nous pouvons maintenant aborder la structure générale du Syllogisme.

Syllogisme vient de syn-logismos : enchaînement, ensemble [syn=ensmble, -avec], système d’éléments censés construire un

raisonnement complet (logismos). Comme Aristote le dit en T103un syllogisme « est un discours dans lequel, certaines choses étant

posées, quelque chose d’autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données ».

Ce qui est « posé » sont les deux pré-misses : « étant donné (1) que, et (2) que... » . La simple position de ces deux « données », nous

dit Aristote, nous permet de passer à la conclusion : « (3)... il s’en suit que... ». Par exemple :

(1) Prémisse Majeure (ou apparaît le terme majeur) – Tous les hommes sont mortels

(2) Prémisse Mineure – (ou apparaît le terme mineur) – Socrate est homme

(3) Conclusion (qui lie le majeur au mineur) – DONC Socrate est mortel

Ce célèbre syllogisme est, du point de vue de sa forme, le prototype de tous les syllogismes que l’on peut construire. C'est-à-dire

que dans la Logique d’Aristote (dans les Analytiques Premiers) il joue le même rôle qui dans la Géométrie appartient au premier triangle

équilatéral construit par Euclide en Eléments I, I (cf.ci-dessous §4).

Analysons sa structure en ses éléments fondamentaux.

De même que le Triangle (la triade-prototype à laquelle tous les polygones peuvent être reconduits) et la Démonstration (dont la

forme générale est la spirale ternaire thèse/prémisses/conclusion), le Syllogisme a lui aussi une structure ternaire, et même triplement

ternaire :

(A) Il est un enchainement de trois propositions (Prémisse Majeure, Prémisse Mineure, Conclusion) qui, comme les trois côtés

d’un triangle ou les trois notes d’un accord musical, s’ « emboîtent » l’une dans l’autre, en soutenant mutuellement dans l’œuvre

commune de production d’une vérité nécessaire (... DONC...)

(B) Chacune de ces propositions est un «segment » S P tout à fait identique aux autres, qui se compose de trois

éléments : le sujet S, le prédicat P, et la copule (=lien) : « est » (ou « sont » etc.). C'est-à-dire : Si (1) S est P ; et que (2) S est

P ; alors (3) S est P

(C) Pour que cet enchaînement de trois « segments propositionnels » formellement identiques entre eux puisse faire d’une

simple vérité empirique (apostériori) comme « Socrate est mortel » une vérité apriori logiquement nécessaire (tel étant le seul but

du Syllogisme) il faut que la suite « S est P »→ « S est P » → « S est P » qui contient 6 « cases » à remplir, n’enchaîne que trois

termes, de façon à ce que les propositions qui la composent s’emboîtent l’une dans l’autre, grâce à la mise en relation des deux

« extrêmes » (mineur et majeur) par le « terme moyen ».

Dans notre exemple – que nous reformulons en considérant la totalité des Grecs pour avoir un ensemble d’éléments aussi universel

que celui des hommes et des êtres mortels – nos trois termes sont « Homme », « Grec », « Mortel », qui composent la suite (1) Homme-

Mortel ; (2) Grec-Homme ; (3) Grec-Mortel. C'est-à-dire : (« H est M » et « G est H ») → « G est M».

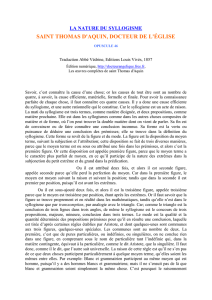

Nous voyons bien que dans cet enchaînement les termes M et G – les deux «extrêmes» (le terme majeur et le terme mineur) que nous

voilons souder de façon nécessaire – sont enfin logiquement liés entre eux grâce au terme

commun H – le terme moyen – qui constitue, pour ainsi dire, leur intersection, comme

nous le voyons dans la Figure 2, où nous utilisons la méthode dite de « Euler/Venn » pour

représenter graphiquement l’emboitement logique des concepts dans un syllogisme.

Remarquons bien deux choses

(I) A la différence de la démonstration en T102 (« La somme des angles internes de

tout triangle est = 180° ») l’enchaînement de propos Tous les hommes sont mortels etc.

n’est pas une « boucle ». On voit bien que nous ne commençons pas avec une thèse à

démontrer, pour y retomber dessus comme conclusion à la suite d’un enchaînement de

« prémisses ». Nous commençons au contraire directement avec une prémisse : la Prémisse

Majeure, pour parvenir à la Conclusion.

(II) A la différence de la démonstration du dit théorème, qui se constitue de sept passages – dont deux sont la thèse/conclusion et six

les prémisses – notre syllogisme n’est formé que de trois échelons, dont deux prémisses, la « Majeure » et la « Mineure », qui butent sur

la Conclusion. Ceci est une vérité générale. Une seule démonstration peut se composer d’un très grand nombre de « prémisses », c'est-à-

dire d’échelons qui jalonnent le parcours intermédiaire conduisant de la position de la thèse (début) à sa démonstration finale

(conclusion). Une seule démonstration peut en effet couvrir des dizaines de pages. Au contraire, un « syllogisme » sera toujours limité à

ces trois temps : Majeure → Mineure → Conclusion, et cela sans qu’il y ait au début une thèse à démontrer. De toute évidence, la

« prémisse majeure » d’où nous partons ici (« Tous les hommes sont mortels ») ne coïncide certainement pas avec la conclusion à la

quelle nous aboutissons («Socrate est mortel »).

La question se pose donc : à l’intérieur d’une démonstration comme la T102, où est-elle en effet la Prémisse Majeure d’où découle

la vérité de la Conclusion ? Et où est-elle la Prémisse Mineure ? Réponse : la Prémisse Majeure est dans toute démonstration l’ensemble

des Postulats/Axiomes d’où émane la vérité de tout ce qui en découle ; la Prémisse Mineure est en revanche l’ensemble des prémisses

qui constituent le parcours conduisant de la position de la thèse à sa démonstration.

En synthèse, nous dirons que le Syllogisme n’est pas en lui-même une démonstration, mais qu’avec sa forme ternaire fixe et

immodifiable il représente plutôt la forme générale de toute démonstration possible, car toute démonstration, contenant n’importe quel

nombre de prémisses, suit toujours cette dynamique ternaire : début → parcours intermédiaire → conclusion.

C’est donc la distillation de ce mouvement en trois temps auquel toute démonstration déterminée peut être reconduite, qui a engendré

chez Aristote la Théorie Générale du Syllogisme qui est contenue dans son Organon.

1

/

2

100%