Cours de philosophie de M.Basch – La démonstration 1 La

Cours de philosophie de M.Basch – La démonstration

1

La démonstration

Si nous affirmons dogmatiquement une proposition sans faire aucun effort pour la démontrer, notre

affirmation risque d’être reçue avec scepticisme ; notre interlocuteur pourra rétorquer que nous ne faisons

qu’émettre un jugement gratuit, subjectif, ne valant que pour nous, et n’ayant aucune validité objective. En

revanche, nous accordons tous beaucoup plus de crédit à une proposition dès lors qu’elle est accompagnée

d’une justification satisfaisante pour l’esprit. La démonstration semble donc être indispensable pour garantir

la validité d’un raisonnement ; mais comment s’effectue cette opération si importante pour la recherche de

la connaissance ?

I) La nature de la démonstration

Leibniz définit ainsi la démonstration : « La démonstration est le raisonnement par lequel une vérité

devient certaine. » C’est une définition simple mais qui ne nous avance pas beaucoup. L’étude du mot peut

nous éclairer : « dé-montrer », c’est montrer une chose à partir d’une autre chose ; c’est montrer

indirectement pour faire voir ce qui ne se voit pas directement. La démonstration implique par

conséquent que nous effectuons un raisonnement passant par la médiation d’une première proposition avant

d’aboutir à une autre, jusqu’à aboutir au terme de la procédure de justification : c’est ce qu’on appelle la

déduction. Alors que l’induction est empirique, puisque c’est une opération qui consiste à généraliser

plusieurs faits particuliers constatés dans l’expérience, la déduction est a priori : elle ne s’appuie pas

directement sur des faits, mais sur des propositions considérées comme vraies dont on peut dégager des

conséquences logiques nécessaires. Lalande définit la déduction ainsi : « Opération par laquelle on

conclut rigoureusement, d’une ou de plusieurs propositions prises pour prémisses, à une

proposition qui en est la conséquence nécessaire, en vertu des règles logiques. »

Pour bien cerner la particularité de la déduction et donc de la démonstration par rapport aux autres modes

de raisonnement, nous pouvons opposer deux mots grecs : epideiknumi (epi= après ; deiknumi = montrer)

qui signifie « montrer après » et apodeixis (apo= à partir de ; deiknumi = montrer) qui signifie « montrer à

partir de quelque chose ».

L’approche que l’on peut qualifier d’épidictique est une approche factuelle a posteriori qui repose sur

l’expérience : elle suppose un déroulement chronologique, car la confirmation vient après une observation

empirique. Faire tomber un objet quelconque permet de montrer factuellement que la gravitation existe ;

cependant, cette certitude factuelle n’est pas encore une démonstration à proprement parler.

Le but de la démonstration, de l’apodeixis est de saisir la logique des choses : c’est une approche apodictique

qui ne se contente pas de montrer les choses devant les yeux de corps, mais qui garantit la vérité d’une

affirmation pour « les yeux de l’esprit » (Spinoza). Le but de la démonstration est de rendre explicite

l’enchaînement nécessaire des propositions garantissant a priori la vérité d’une affirmation. Newton ne se

contente pas de constater que la gravitation existe (ce que même Cyril Hanouna pourrait faire), il construit

un modèle théorique qui contient une démonstration de l’existence de la gravitation universelle et de sa

relation avec la masse des corps. Pour résumer tout cela, on peut retenir la définition de la démonstration

donnée par le Lalande : « Une démonstration est une déduction destinée à prouver la vérité de sa

conclusion en s’appuyant sur des prémisses reconnues ou admises comme vraies. »

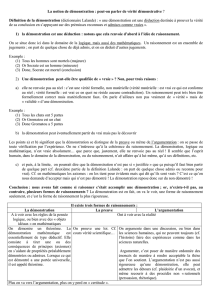

II) Le modèle du syllogisme aristotélicien

Le syllogisme est un modèle de déduction inventé par Aristote. Il le définit ainsi : « Le syllogisme est un

raisonnement dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d’autre que ces données en résulte

nécessairement par le fait de ces données. » Pour Aristote, le syllogisme valide est un moyen imparable de

garantir la vérité d’une affirmation.

Il est constitué d’une prémisse majeure, d’une prémisse mineure et d’une conclusion qui tire la conséquence

logique des précédentes prémisses. L’exemple le plus célèbre de syllogisme est le suivant :

Cours de philosophie de M.Basch – La démonstration

2

Lorsque le syllogisme est bien fait, il est impossible de ne pas donner son assentiment à la conclusion. Le

problème est qu’il très facile de faire des petites fautes dans les syllogismes qui le rendent invalides : c’est ce

qu’on appelle un sophisme. L’erreur la plus fréquente est sans doute celle qui conduit à accepter à la base

du syllogisme des prémisses équivoques ou fausses :

On peut également inverser la prémisse majeure et la prémisse mineure, ce qui peut donner lieu à des

aberrations assez comiques :

Utilisé avec excès par les scolastiques durant le moyen-âge, le syllogisme fut sévèrement critiqué à partir de

la Renaissance : on reprocha à ce mode de raisonnement d’être trop abstrait et de ne démontrer que ce que

l’on sait déjà :

Pour nous, nous rejetons la démonstration par syllogisme, car celui-ci procède assez confusément et laisse

échapper la nature. – Bacon, Nouvel organon

Pour la logique, ses syllogismes et la plupart de ses autres instructions servent plutôt à expliquer à autrui les

choses qu'on sait qu'à les apprendre. – Descartes, Discours de la méthode

III) L’abduction et l’élimination des hypothèses par le

modus tollens

Plus que le syllogisme, le mode de raisonnement que l’on appelle depuis Peirce (1839-1914) l’abduction

montre l’utilité de la déduction. L’abduction, que Umberto Eco appelait « la méthode du détective » consiste

à constater un fait surprenant et à faire preuve d’ingéniosité et d’imagination pour concevoir une hypothèse

à partir du fait constaté :

Un fait surprenant F est observé

Or, si l’hypothèse H est vraie, F se produirait

Il y a donc une raison de soupçonner que H vraie.

Pour parvenir à trouver une solution satisfaisante à un problème, il faut d’abord, grâce à l’abduction, trouver

une hypothèse satisfaisante ; puis, il faut obligatoirement parvenir à tester l’hypothèse. C’est là qu’intervient

le raisonnement que l’on appelle le

modus tollens

(littéralement « le mode qui dénie) qui va permettre

d’éliminer les mauvaises hypothèses :

Tous les

hommes sont

mortels

Or Socrate est

un homme

Donc Socrate

est mortel

Avorter c'est

tuer une vie

humaine

innocente

Or, il est mal

de tuer une vie

humaine

innocente

Donc il est mal

d'avorter

Tous les chats

sont mortels

Or, Julien

Lepers est

mortel

Donc Julien

Lepers est un

chat

Cours de philosophie de M.Basch – La démonstration

3

Si H (hypothèse) est vraie, I (implication vérifiable) l’est aussi

Mais comme les faits le montrent, I n’est pas vrai

Donc, H n’est pas vrai

Pour illustrer l’abduction et le

modus tollens

, on peut retenir le cas célèbre

et exemple du médecin d’origine hongroise Ignace Semmelweis, qui réalisa

des travaux remarquables à l’hôpital de Vienne de 1844 à 1848. Alors qu’il

travaillait au service d’obstétrique il a dû faire face au grave problème de la

fièvre puerpérale, une maladie infectieuse pouvant causer la mort répandue à

l’époque et qui atteignait les femmes après leur accouchement). Semmelweis

a d’abord constaté des chiffres dramatiques : en 1844, 3157 femmes ont

accouché dans le premier service de l’hôpital (le sien) dont 260 moururent,

soit 8.6% ; en 1845 le pourcentage descendit à 6,4%, mais en 1846, il remonta

à 11.6%). C’était d’autant plus frappant que dans le second service

d’obstétrique le pourcentage était beaucoup plus bas (2,3% en 1844 ; 2% en

1845 ; 2,7% en 46).

Comment résoudre ce mystère tragique ? Certainement pas en faisant un syllogisme : il fallait inventer des

hypothèses et les tester afin d’espérer trouver la cause de tant de décès.

Voici les hypothèses examinées et les réfutations de celles-ci par Semmelweis :

1. Les changements atmosphériques. – L’hypothèse ne fonctionne pas, car pourquoi le second service

serait épargné et pourquoi ne trouvait-on pas de telles constantes ailleurs ? Une vraie épidémie

touche sans sélection.

2. L’entassement des patientes. – L’entassement était plus grand dans le second service que dans le

premier, particulièrement parce que les femmes essayent à tout prix d’éviter d’entrer dans le premier

service (on les comprend !)

3. Le régime alimentaire. – Il y avait le même régime alimentaire dans les deux régimes.

4. L’incompétences des sages-femmes du premier service. – Dans le doute, en 1846 Semmelweis a

remplacé les sages-femmes mais cette année le taux de décès a encore plus augmenté...

5. Explication psychosomatique : dans le premier service, le prêtre devant passer pour faire les derniers

sacrements à une mourante devait traverser cinq salles avant d’atteindre la pièce réservée aux

malades ; or voir le prêtre, avec un servant agitant une clochette, pouvait désespérer les femmes

non encore atteintes, les effrayer et les rendre plus sensible à la fièvre puerpérale. Les femmes dans

le second service ne voyaient pas cela. –Semmelweis a demandé au prêtre de ne plus passer devant

ces cinq salles, mais il n’y eut pas de changement.

6. Semmelweils désespéré (vous imaginez…), « comme un homme à la dérive se raccroche à un brin

de paille » dit-il, s’est aperçu que dans le premier service les femmes accouchaient sur le dos, et dans

le second sur le côté. –Il instaure la position latérale au premier service : pas de changement.

7. Un incident se produit qui va agir comme une révélation. En 1847, un collègue, un certain

Kolletschka, se fait entailler le doigt à cause du mauvais maniement d’un étudiant qui l’aidait pour

une autopsie. Kolletschka eut une maladie douloureuse, avec des symptômes visiblement similaires

à ceux observés sur les femmes atteintes de fièvre puerpérale – et le pauvre en mourut ! Semmelweis

comprit que c’était la matière cadavérique, introduite dans le sang de Kolletschka qui avait provoqué

son décès. Les femmes qui accouchaient ne subissaient-elles pas un phénomène similaire ? Et d’un

coup, il se rappela une : ses sages-femmes et lui-même avaient l’habitude d’examiner les femmes

dans les salles d’accouchements après fait des dissections à l’amphithéâtre d’anatomie, sans penser

à se laver les mains ! Or, les sages-femmes dans le second service n’avaient pas de dissection de

cadavre à faire, d’où le faible taux de décès.

Il testa la dernière hypothèse en 1848 en demandant à tout le personnel de l’hôpital de bien se laver les

mains dans une solution de chlorure de chaux avant d’examiner les patientes. Résultat : le taux de décès

diminua il a testé son hypothèse : il a demandé à tout le monde de bien se laver les mains dans une solution

de chlorure de chaux avant d’examiner les patientes. Le taux de décès diminua très rapidement ; en 1848 le

taux de décès n’était plus que de 1.27%.

Cours de philosophie de M.Basch – La démonstration

4

IV) Les limites de la démonstration : impossibilité de passer de l’être au devoir-être

(A compléter avec l’impossibilité de la démonstration des Idées métaphysiques vue dans le cours sur la

raison et le réel et les arguments sceptiques analysés dans le cours sur la vérité)

Certaines personnes pensent qu’il peut exister une science éthique et estiment qu’il est possible de démontrer

la validité de certains jugements moraux. Encore aujourd’hui, de nombreux ouvrages sont publiés chaque

année qui semblent ignorer les difficultés qu’on rencontre lorsqu’on essaye de démontrer les jugements

moraux. Or, cela semble bien une tentative impossible, car on ne peut démontrer le devoir-être, mais

uniquement ce qui est. Comme le dit le mathématicien Henri Poincaré : « On ne peut pas dériver de

conclusion normative à partir de prémisses non normatives. » Autrement dit, on ne peut pas passer

de jugements de réalité à des jugements de valeurs.

D’ailleurs, il serait absolument ridicule de démontrer, en utilisant un raisonnement déductif ou l’Organon

d’Aristote, que Rodrigue devait venger son père et renoncer à son amour pour Chimène (ou l’inverse). On

peut réfléchir, on peut discuter sur les problèmes moraux, mais on ne peut jamais donner une réponse

affirmative et obéissant aux règles de la démonstration. Cela nous fait comprendre que la

démonstration ne peut que s’occuper de ce qui est, mais jamais de ce qui doit être ; la science ne

nous aide pas à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Le travail de la science consiste à

décrire ce qui est ; elle ne dépasse jamais le donné ; et on ne peut démontrer que ce qui est donné.

Quand on juge l’attitude d’un homme, on le juge par rapport à des exigences, des aspirations, des idéaux,

des valeurs, des principes qui ne sont pas démontrables ; on dépasse le domaine des faits. Le caractère

indémontrable des valeurs morales est révélateur de la séparation irréductible entre l’attitude

scientifique et l’attitude morale. La science est du domaine du fait, la morale est un domaine du

droit. S’il n’en allait pas ainsi, nous pourrions fonder une morale entièrement démontrée, certaine, et que

tous suivraient ; et d'aucuns, comme Spinoza, ont pu rêver, vainement, qu’on pourrait un jour produire un

équivalent en morale des Eléments d’Euclide en géométrie.

Il ne faut pas se lamenter de cette incapacité à tout démontrer, car comme le dit Nietzsche : « Tout ce qui

a besoin d’être démontré pour être cru ne vaut en général pas grand-chose. » Il y a une dimension

de foi dans les rapports humains qu’il ne faut pas mépriser au nom de l’exigence de scientificité à laquelle

nous habitue les démonstrations mathématiques.

Si l'homme était forcé de se prouver à lui-même toutes les vérités dont il se sert chaque jour, il n'en finirait

point ; il s'épuiserait en démonstrations préliminaires sans avancer ; comme il n'a pas le temps, à cause du

court espace de la vie, ni la faculté, à cause des bornes de son esprit, d'en agir ainsi, il en est réduit à tenir

pour assurés une foule de faits et d'opinions qu'il n'a eu ni le loisir ni le pouvoir d'examiner et de vérifier par

lui-même, mais que de plus habiles ont trouvés ou que la foule adapte. C'est sur ce premier fondement qu'il

élève lui-même l'édifice de ses propres pensées. Ce n'est pas sa volonté qui l'amène à procéder de cette

manière ; la loi inflexible de sa condition l'y contraint.

Il n'y a pas de si grand philosophe dans le monde qui ne croie un million de choses sur la foi d'autrui, et qui

ne suppose beaucoup plus de vérités qu'il n'en établit.

Ceci est non seulement nécessaire, mais désirable. Un homme qui entreprendrait d'examiner tout par lui-

même ne pourrait accorder que peu de temps et d'attention à chaque chose ; ce travail tiendrait son esprit

dans une agitation perpétuelle qui l'empêcherait de pénétrer profondément dans aucune vérité et de se fixer

avec solidité dans aucune certitude. Son intelligence sera tout à la fois indépendante et débile. Il faut donc

que, parmi les divers objets des opinions humaines, il fasse un choix et qu'il adopte beaucoup de croyances

sans les discuter, afin d'en mieux approfondir un petit nombre dont il s'est réservé l'examen.

Il est vrai que tout homme qui reçoit une opinion sur la parole d'autrui met son esprit en esclavage, mais

c'est une servitude salutaire qui permet de faire un bon usage de la liberté.

Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, 1840

1

/

4

100%