Qu`est-ce que le néoconservatisme ?

Michel GUELDRY, professeur au Monterey Institute of International Studies (MIIS), Monterey

(Calif.), directeur du département d’études françaises et d’études européennes.

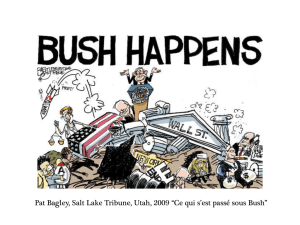

La guerre des États-Unis et de leurs alliés contre Saddam Hussein en janvier-

février 1991 se traduisit par une victoire militaire claire, mais aussi par un échec

diplomatique retentissant. En effet, le dictateur survécut à la déroute de ses armées

et renforça même son pouvoir sur les Irakiens appauvris, notamment par le biais

du système de distribution de nourriture, tout en contournant le régime de sanc-

tions et d’embargo mis en place par les Nations unies. Le travail commencé par

Bush père étant resté inachevé, la responsabilité de le terminer revint à Bill Clin-

ton et à George W. Bush.

De 1991 à 2002, la politique américaine envers l’Irak consista dans l’« endi-

guement », ou containment, abandonné ensuite pour une doctrine nouvelle et

audacieuse : la guerre préventive et le renversement de régime associés à la démo-

cratisation du monde arabo-musulman au nom de la mission démocratique,

morale et historique des États-Unis. Cette « doctrine Bush » est en fait, à l’origine,

celle d’une faction droitière du parti républicain, les néoconservateurs, qui exis-

tent depuis les années 1960 et restèrent longtemps marginaux, mais que le

11 septembre allait porter au pouvoir.

La doctrine Bush, énoncée dans ses grandes lignes le 20 septembre 2001

devant le Congrès, puis développée dans le discours sur l’état de l’Union du

29 janvier 2002, celui du 1er juin 2002 à l’école militaire de West Point et enfin

celui du 24 juin, fut codifiée dans le National Security Strategy, document clef

rendu public par la Maison-Blanche le 17 septembre 2002. Marquée par la tradi-

tion messianique et démocratique américaine (le wilsonisme), elle tire son origine

des frustrations nées de la politique de containment et du climat de peur suscité

par le 11 septembre. Elle exprime un volontarisme qui entend projeter la force

Qu’est-ce que le néoconservatisme ?

Michel Gueldry

01 Première partie (21-124) 7/12/05 18:11 Page 57

58 Michel Gueldry

américaine dans le monde et y instaurer soit la crainte, soit la démocratie, d’abord

dans l’intérêt des États-Unis, puis, par association (du moins l’espère-t-on), au

bénéfice de la paix et de la démocratie.

Les neocons estiment qu’utiliser la force contre les dictatures, c’est renouer

avec les idéaux fondateurs de la République américaine et servir sa morale natio-

nale, donc la morale universelle, car nul peuple n’aime la servitude et tous les

êtres humains aspirent à la liberté, à la dignité et à la sécurité. Or, pour eux, l’hé-

gémonie des États-Unis sur le monde représente une garantie de sécurité puisque

les démocraties ne menacent pas les autres démocraties et qu’il y a convergence

naturelle entre les intérêts de l’Amérique et ceux du monde. Toute intervention

militaire de l’Amérique contre un tyran antiaméricain est donc ipso facto justifiée

par la morale des Lumières et par le renversement du régime visé ; une campagne

préventive est licite dès lors que la menace est changeante, que des terroristes

brutaux s’appuient sur des régimes malfaisants (evildoers) et que les alliés sont

trop faibles ou trop timorés pour reconnaître le mal et le combattre.

Dans le cas du Moyen-Orient, la doctrine Bush prédit un « effet domino »

vertueux, une contagion démocratique à la fois spontanée, les populations locales

voulant plus de liberté, et imposée par la diplomatie ou les armes américaines : les

projets néoconservateurs ont à ce titre des objectifs au moins aussi vastes que ceux

de l’accord franco-britannique Sykes-Picot de mai 1916 qui partagea l’Empire

ottoman à l’agonie en zones d’influence occidentale pour fonder le Moyen-Orient

moderne. Bien sûr, introduire la démocratie signifie que l’on se débarrasse de

l’ancien régime et que l’on reconstruit le pays libéré, ce qui suppose un

programme ambitieux de nation-building. Enfin, tout cela implique que l’on

s’émancipe des contraintes institutionnelles et juridiques imposées par les

alliances, traités et organisations internationales, notamment par l’OTAN et l’ONU.

Après 1991, l’Irak, les États-Unis, les Nations unies et le monde dans son

ensemble s’installèrent dans un compromis instable mais durable. Cependant

montaient au sein du gouvernement et de l’opinion publique américains les forces

qui allaient déclencher la guerre de 2003.

En mars 1992, Paul Wolfowitz, déjà numéro deux du Pentagone, haut fonc-

tionnaire du Département de la Défense et du Département d’État depuis Jimmy

Carter, ancien ambassadeur en Indonésie et jouant un rôle depuis deux décen-

nies dans la politique américaine au Moyen-Orient, défendit dans un rapport

confidentiel des thèses novatrices et révolutionnaires, celles justement de la

guerre préventive contre les ennemis des États-Unis. Ce Defense Planning

Guidance, 1992-1994 résultait de discussions qu’il avait menées de mai à août

1990 avec Dick Cheney, alors ministre de la Défense. Le New York Times en

publia des extraits dès le 8 mars 1992. George Bush père, réaliste et multilaté-

raliste traditionnel, comprenant le caractère explosif du document, ordonna à

01 Première partie (21-124) 7/12/05 18:11 Page 58

Qu’est-ce que le néoconservatisme ? 59

1. Cf. Richard Haass, The Reluctant Sheriff. The United States after the Cold War, New York,

Council on Foreign Relations, 1997.

Dick Cheney, patron direct de Wolfowitz, de le récrire en en gommant les idées

compromettantes.

Le rapport Wolfowitz fut à l’époque classé sans suite, mais un groupe de

néoconservateurs, jugeant la politique de George Bush contre-productive, conti-

nua de développer les idées qu’il contenait et de préparer les conditions de leur

réalisation. Ces néoreaganiens se revendiquaient d’une conception morale des

relations internationales, comme au temps où Ronald Reagan dénonçait

l’« Empire du mal ». Même si une minorité d’entre eux faisait partie de l’admi-

nistration Bush (père), ils déplorèrent sa politique d’équilibre et de réponse au

coup par coup, sa Realpolitik au Moyen-Orient, et attendirent des jours meilleurs

en fourbissant leurs armes.

En janvier 1993, D. Cheney publia leur programme dans un document intitulé

Defense Strategy for the 1990s : The Regional Defense Strategy. Destinée au

grand public, cette nouvelle version fut édulcorée par rapport à l’original de 1992,

mais il s’agissait bien de « modeler » le reste du monde et non de se contenter de

réagir aux crises. En 1995, Zalmay Khalilzad, proche de Cheney, signait From

Containment to Global Leadership. America After the Cold War, un opuscule dans

lequel il recommandait de prévenir l’émergence de tout concurrent.

Pour mesurer la distance qui sépare les neocons des réalistes traditionnels, il

suffit d’établir une comparaison avec la publication remarquée de Richard Haass

– qui fut par la suite membre de l’administration de George W. Bush –, The

Reluctant Sheriff, dont l’auteur soulignait en 1997 les limites du pouvoir améri-

cain 1. Enjoignant aux dirigeants de ne pas confondre la « primauté », normale

et désirable pour les États-Unis ; avec l’« hégémonie », source d’épuisement, il

allait jusqu’à prédire le déclin relatif des États-Unis par rapport à leurs grands

concurrents et envisageait le retour à une politique d’équilibre entre les puis-

sances. Il est symptomatique que Haass soit devenu en 2000 « directeur de la

planification » dans un Département d’État moins ouvert au néoconservatisme,

alors que P. Wolfowitz redevenait numéro deux du Pentagone, bras armé de la

doctrine Bush.

Les mandats de Bill Clinton, de 1992 à 2000, furent une traversée du désert

pour les néoconservateurs, qui affichèrent leur mépris pour sa diplomatie et pour

ce qu’ils considéraient comme son absence de sens moral. Le 3 juin 1997, cette

avant-garde pugnace fondait un think tank influent, le Project for a New Ameri-

can Century (PNAC), destiné à promouvoir un leadership américain dans le monde

et dont la dénomination même faisait référence au « siècle américain » proclamé

le 17 février 1941, dans un éditorial de Life Magazine, par Henry Luce, grand

01 Première partie (21-124) 7/12/05 18:11 Page 59

60 Michel Gueldry

2. L’article de Luce et les critiques qu’il suscita anticipaient sur les débats d’aujourd’hui. Cf.

Robert T. Elson, Time Inc. The Intimate History of a Publishing Enterprise, 1923-1941, New

York, Atheneum, 1968, p. 460-465 ; et surtout W. A. Swanberg, Luce and His Empire, New

York, Charles Scribner’s Sons, 1972, p. 180-184, 306-308, 438-439. On consultera le site

officiel du Project for a New American Century : http://www.newamericancentury.org.

3. Cf. Robert Kagan, William Kristol, « Toward a neo-Reaganite Foreign Policy », Foreign

Affairs, juil.-août 1996, vol. 75 (4), p. 18-32. Cf. également William Kristol, Lawrence

F. Kaplan, The War Over Iraq : Saddam’s Tyranny and America’s Mission, San Francisco

(Calif.), Encounter Books, 2003.

patron de presse anticommuniste, patriote et très influent fondateur du Time 2.

Dirigé par William Kristol, ex-directeur de cabinet de Dan Quayle (vice-président

de George Bush) et rédacteur en chef du Weekly Standard, le groupe des signa-

taires comprenait les principaux théoriciens néoconservateurs : Donald Kagan ;

Jeb Bush, frère du président ; I. Lewis Libby, proche de Dick Cheney ; Dan

Quayle ; Francis Fukuyama, philosophe de l’histoire ; Elliott Abrams ; Zalmay

Khalilzad ; Norman Podhoretz ; Paul Wolfowitz. Parmi leurs alliés conservateurs

(mais non néoconservateurs au sens strict) qui signèrent l’acte fondateur du 3 juin

figuraient aussi Gary Bauer (droite chrétienne), William J. Bennett (conservateur

moral) et Donald Rumsfeld (ex- et futur ministre de la Défense).

Les neocons avaient en commun l’inquiétude et l’aversion que suscitaient

chez eux le « relativisme moral » de Bill Clinton et sa politique étrangère trop

prudente qui, selon eux, exposait l’Amérique à ses ennemis et frôlait la trahison.

Sa diplomatie était dénoncée comme une gestion réactive des crises à travers des

opérations sporadiques ad hoc, ce qu’ils appelaient avec dédain « crisis manage-

ment » ou « international social work ». L’arbre, dans ce contexte tactique, leur

semblait cacher la forêt, les crises régionales comme Haïti, la Somalie, le Rwanda

et les Balkans masquaient les intérêts profonds de l’Amérique et les vrais dangers.

De plus, l’échec coûteux des États-Unis à Mogadiscio (Somalie) en octobre 1993

– mission mandatée par l’ONU – allait renforcer leur détermination à s’affranchir

des Nations unies et à réaffirmer l’indépendance nationale en augmentant les

moyens militaires. Il est vrai que l’impuissance des troupes de l’ONU dans les

guerres des Balkans, notamment à Srebrenica en 1995, justifiait ce souci d’indé-

pendance.

En 1996, Robert Kagan et William Kristol publièrent un article remarqué dans

la revue Foreign Affairs 3, émanation du Council on Foreign Relations qui, basé à

New York, est depuis 1945 un haut lieu de pouvoir et de dialogue interne à l’es-

tablishment. Ils y dressaient un constat d’échec de la diplomatie démocrate des

années 1990 tout comme des alternatives offertes par les Républicains : « En

matière de politique étrangère, les conservateurs sont à la dérive. » Ils clamaient

leur mépris pour le « multilatéralisme wilsonien » de Bill Clinton, le néoisola-

01 Première partie (21-124) 7/12/05 18:11 Page 60

Qu’est-ce que le néoconservatisme ? 61

4. Cf. Condoleezza Rice, « Campaign 2000 : Promoting the National Interest », Foreign

Affairs, janv.-févr. 2000, vol. 79 (1), p. 100-122.

tionnisme du Républicain Patrick Buchanan, le réalisme conservateur de Henry

Kissinger, l’internationalisme conservateur d’un Robert Dole et le pragmatisme

étroit de l’équipe Bush (père)-Baker. Ils déploraient que les États-Unis de 1996, y

compris dans les rangs conservateurs, soient plus préoccupés par l’équilibre du

budget fédéral que par leur place dans le monde et considéraient cette domination

de la politique intérieure comme une forme de déclin. Ils allaient contre le

« consensus tiède » de la classe politique, évoquaient la mobilisation idéologique

par Reagan dans les années 1980 et déclaraient que la « benevolent global hege-

mony », rôle naturel des États-Unis, était préférable à toute autre alternative :

c’était précisément le succès de la politique américaine de dissuasion et de

containment pendant la guerre froide qui permettait aujourd’hui aux Démocrates

et aux modérés de dénier toute ambition aux ennemis des États-Unis, voire même

de contester que l’Amérique eût des adversaires ; Clinton vivait, en matière de

défense, sur l’héritage de Reagan, et c’étaient les forces armées créées par ce

dernier qui avaient gagné la guerre contre l’Irak en 1991.

Dans ce credo se reflétait précisément le reaganisme : diplomatie militante,

patriotisme sans complexe, croyance en la supériorité morale des États-Unis,

responsabilité historique dans la direction des affaires du monde, affirmation

abrupte des intérêts nationaux, programmes d’armement pléthoriques, approba-

tion d’un déficit budgétaire énorme, confrontation directe avec les ennemis des

États-Unis et propagation missionnaire de la démocratie. D’où la conclusion en

fanfare : « Une politique étrangère néoreaganienne serait bonne pour les conser-

vateurs, bonne pour l’Amérique et bonne pour le monde. » Ce triomphalisme sans

complexe n’était cependant pas partagé par Condoleezza Rice, qui, en 2000, allait

leur répondre dans la même revue, sur un ton plus modéré et plus prudent, par un

article qui peut être considéré, compte tenu de la date de parution, comme la

traduction des orientations de l’administration Bush avant le 11 septembre 2001 4.

Après l’élection de George W. Bush, en novembre 2000, Wolfowitz fut

nommé adjoint de Donald Rumsfeld au Pentagone ; se trouvaient ainsi promues

les idées qui avaient germé une décennie durant. Toutefois, les principes diplo-

matiques du candidat Bush étaient relativement flous. Il se présentait comme

hostile au nation-building et aux interventions extérieures telles que les avait

menées Bill Clinton dans les Balkans ou en Haïti. Ses premières initiatives inter-

nationales (refus du protocole de Kyoto, de la Cour pénale internationale, du traité

anti-missiles balistiques, etc.) satisfaisaient le souverainisme des conservateurs

classiques, des isolationnistes et des néoconservateurs, mais son absence de

programme positif déçut les neocons, partisans d’une reconfiguration du monde

01 Première partie (21-124) 7/12/05 18:11 Page 61

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%