La dimension institutionnelle du management

! ! 1

!

!

La dimension institutionnelle du

management stratégique

Interview de Bernard de Montmorillon,

Professeur des Universités à l’Université

Paris Dauphine, menée par Jean-

Philippe Denis (Precepta Stratégiques)

Coop alternatives, 436 Rte de la Croix de Chorre – 38950 Quaix en Chartreuse

06 48 03 74 14

contact@coop-alternatives.fr

SIRET : 519 675 144 00025

!

! ! 2

!

!

La dimension institutionnelle du management stratégique.

Avec Patrick Joffre, dans un ouvrage qui a fait date, coordonné par Alain Charles

Martinet et Raymond-Alain Thiétart, Stratégies, actualités et futurs de la recherche, un

texte consacré aux approches institutionnelles. Pourquoi s’intéresser aux approches

institutionnelles c’est important quand on veut faire de la stratégie ?

La question institutionnelle nous avait Patrick et moi intrigué il y a une dizaine d’années.

A l’époque, nous travaillions sur la coordination dans les organisations. De plus en plus, il

devenait évident que la coordination dans les organisations ne pouvait plus seulement

être appréhendée par des analyses traditionnelles fondées sur le marché ou fondées

sur l’autorité ; là, je reprends les grandes catégories de Williamson.

Parallèlement à ces modes de coordination, il fallait s’intéresser à des types de

coordination d’un autre niveau. Avec Patrick Joffre, nous nous sommes intéressés à la

coordination réticulaire, la coordination par le réseau, en nous appuyant sur Mark

Graovetter, la force des liens faibles et puis nous nous étions intéressés à la coordination

dans la société, en nous inspirant des travaux de Mauss. Je pense aujourd’hui que cette

dimension là est devenue de plus en plus essentielle pour les organisations et les

sciences de gestion. On ne peut plus envisager la gestion des organisations sans

envisager leur intégration dans leur environnement et notamment leur environnement

territorial. Poser la question comme cela, c’est poser la question des institutions. C’est

pour cela que je pense que ce thème aujourd’hui est devenu encore plus central qu’il

ne l’était il y a 10 ans.

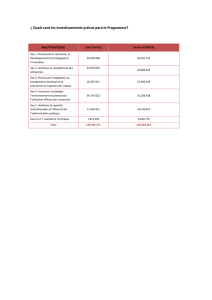

A quoi ça sert l’entreprise ?

Quelle est la finalité du pilotage de l’entreprise ?

On a longtemps parlé du primat de la valeur actionnariale. Aujourd’hui, de plus en

plus, à côté de cette valeur actionnariale que personne ne songe à remettre en cause,

il y a d’autres dimensions de la valeur qu’il faut approfondir et l’approfondissement

passe de mon point de vue par une réflexion de type institutionnelle.

Dans la lignée du prix, il y a le contrat, qui passe par l’échange contractuel traditionnel.

Ce que vous avez approfondi à travers cette dimension réticulaire c’est tout ce qui

entoure les relations entre les individus dans l’organisation ? D’où l’importance de cette

dimension institutionnelle, sur des choses très concrètes, comme par exemple le

territoire.

Je crois qu’il y a au moins deux ancrages pour lesquels ces dimensions institutionnelles

deviennent incontournables :

Un premier ancrage est assez centré sur l’organisation : quelle est la logique profonde

de l’organisation ? A quoi sert-elle ? Comment mobiliser les collaborateurs ? Comment

donner une vision ? Comment donner un sens ? Dès lors qu’on travaille sur les valeurs du

management, on peut analyser ces questions là avec la logique des conventions.

Quelles sont les valeurs synthétiques qui portent l’action collective ? Quelles sont les

dimensions de cette action collective ? Les travaux sur les conventions me paraissent

donner une réponse à la fois économique et sociale. Je les trouve très intéressants et

pas assez mobilisés aujourd’hui.

Il y a une deuxième dimension, c’est quelle est la finalité de l’entreprise du point de vue

du territoire politique qui l’accueille ? Pour le coup, la réflexion sur ce sujet là est en

train de se développer très vigoureusement. On parle beaucoup du modèle allemand :

qu’est-ce que c’est que le modèle allemand ? Il est de mon point de vue très

largement marqué par le droit des sociétés allemandes mis en place en 1951, revu en

1976.

! ! 3

!

!

Toutes les entreprises allemandes de plus de 2 000 salariés sont régies avec une

structure de conseil de surveillance et directoire et les conseils de surveillance sont

paritaires, sont mixtes, moitié représentant des actionnaires, moitié représentant des

collaborateurs et des salariés. Quand on a un conseil de surveillance qui surveille le

management stratégique et qui est mixte, bien sûr les décisions stratégiques qui seront

prises tiendront compte des points de vue des deux partenaires. Je pense que c’est

tout à fait fondamental. Ce type de question là pose la question de l’encastrement du

management stratégique dans le développement collectif des territoires, dans le

développement politique. C’est une question centrale.

Bien sûr. Au fond, on ne peut pas raisonner autrement. Vous avez posé la question de

la valeur actionnariale. On ne peut pas raisonner autrement que sur des formes de

valeurs partenariales. Comment à l’intérieur de ces dynamiques institutionnelles les

concours sont divers, multiples et des compromis doivent être gérés ?

C’est l’excellent article de Charreaux et Desbrières à la fin du siècle dernier mais c’est

aussi tous les travaux de March, de Simons, de Sayer, sur lesquels on est en train de

revenir et qu’on redécouvre 30 ans après.

Dans cette logique partenariale, il y a évidemment l’intérêt collectif, il y a évidemment

l’intérêt du territoire. Il est urgent dans notre pays de re-légitimer la finalité territoriale,

collective, du développement de l’entreprise. C’est tout à fait indispensable !

Comment le faire ? Est-ce qu’il faut transposer en France le modèle allemand ? Il faut

peut être s’en inspirer. Nous, nous avons toujours eu un Etat protecteur. Comment faire

en sorte que cet Etat protecteur développe l’initiative créatrice du manager ? C’est

aujourd’hui me semble-t-il la question clé ou la question centrale.

Au fond, la culture, dont vous êtes un des spécialistes, porte des enjeux de

compétitivité ?

Absolument ! Je reprends les deux points évoqués précédemment :

La culture au niveau de l’entreprise. Vous ne mobilisez pas les collaborateurs si vous ne

les faites pas adhérer à un système de valeurs qui les amène à être créatifs : la

confiance, la prise de risques, la créativité. En même temps, vous avez du mal à les

mobiliser s’ils se disent que tous leurs efforts vont servir n’importe quel conseil

d’administration aux antipodes du système de valeurs.

Même si la dimension du village mondial est aujourd’hui de plus en plus intégrée,

notamment du fait de la révolution numérique, cependant, cette révolution là ne doit

pas écarter l’intérêt du territoire proche, du territoire dans lequel vivent les acteurs que

le projet professionnel mobilise. Cette inscription dans l’intérêt du territoire, c’est le rôle

du politique. Parmi les parties prenantes, il y a les représentants politiques des territoires

dans lesquels l’entreprise se développe.

Mots clés : Management, Marketing et

Stratégie, Organisation, Institutions, Bernard de Montmorillon, Management

stratégique

1

/

3

100%