De l`usage rationnel à l`usage optimal des médicaments

Neuropsychiatrie

de

l’enfance

et

de

l’adolescence

60

(2012)

69–76

Article

original

De

l’usage

rationnel

à

l’usage

optimal

des

médicaments

psychotropes

auprès

des

enfants

From

rational

use

to

optimal

use

of

psychotropic

drugs

among

children

D.

Lafortune∗,

M.-P.

Gagné

,

É.

Blais

École

de

criminologie,

université

de

Montréal,

CP

6128,

succursale

Centre

Ville,

Montréal,

H3C

3J7

Canada

Résumé

La

consommation

croissante

de

médicaments

psychotropes

soulève

diverses

questions

relatives

aux

taux

de

prévalence

et

aux

caractéristiques

des

jeunes

à

qui

l’on

en

prescrit.

Les

tendances

récentes

indiquent

que

des

prescriptions

et

polyprescriptions

sont

faites

pour

des

enfants

de

plus

en

plus

jeunes

et

qu’elles

sont

souvent

motivées

par

les

symptômes,

plus

que

par

le

diagnostic.

Le

prescripteur,

comme

tout

praticien,

est

appelé

à

prendre

des

décisions

dans

un

contexte

d’incertitude

et

de

rationalité

limitée.

Voilà

pourquoi

il

faudrait

s’intéresser

aux

pratiques

de

prescription

à

partir

d’un

modèle

heuristique

et

systémique.

Les

premiers

facteurs

associés

au

recours

à

la

médication

peuvent

être

posés

en

termes

de

connaissances

tirées

des

revues

savantes,

des

rapports

de

recherche

produits

par

l’industrie

pharmaceutique

et

des

recensions

systématiques.

Des

éléments

relevant

de

l’identité

professionnelle

peuvent

intervenir

également

dans

la

décision

de

prescrire

:

les

lignes

directrices

émanant

d’associations

médicales,

les

champs

et

les

actes

réservés,

ainsi

que

la

notion

de

«

responsabilité

».

Finalement,

une

intervention

peut

répondre

aux

contingences

plus

locales

du

milieu

de

pratique

ou

de

la

relation

thérapeutique.

Voilà

pourquoi,

depuis

quelques

années,

lorsque

vient

le

temps

de

s’intéresser

à

des

milieux

de

pratique

complexes,

le

paradigme

de

l’usage

optimal

semble

plus

pertinent

que

celui

de

l’usage

rationnel.

©

2011

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

Mots

clés

:

Médicaments

psychotropes

;

Enfants

;

Pratiques

de

prescription

;

Connaissances

scientifiques

lignes

directrices

;

Déterminants

sociaux

Abstract

The

increasing

use

of

psychotropic

drugs

raises

various

issues

related

to

prevalence

and

characteristics

of

youth

for

whom

medication

is

prescribed.

Recent

trends

indicate

that

psychotropic

medication

and

polypharmacy

users

are

younger

and

that

prescribing

practices

are

often

motivated

by

symptoms

rather

than

diagnosis.

The

prescriber,

as

any

practitioner,

is

called

upon

to

make

decisions

in

a

context

of

uncertainty

and

limited

rationality.

That

is

why

prescribing

practices

should

be

studied

from

a

heuristic

and

systemic

standpoint.

First

factors

associated

with

the

use

of

medication

can

be

discussed

in

terms

of

knowledge

gained

from

scholarly

journals,

research

reports

produced

by

the

pharmaceutical

industry

and

systematic

reviews.

The

guidelines

from

medical

associations,

fields

and

reserved

acts

that

define

the

medical

identity

and

the

notion

of

“responsibility”

are

elements

which

may

also

intervene

in

the

decision

to

prescribe.

Finally,

an

intervention

can

meet

the

contingencies

of

more

local

practice

environments

or

the

therapeutic

relationship.

That

is

why,

in

recent

years,

when

it

comes

time

to

pay

attention

to

prescribing

practices

in

complex

practice

environments,

the

paradigm

of

optimal

use

may

be

relevant.

©

2011

Elsevier

Masson

SAS.

All

rights

reserved.

Keywords:

Psychotropic

drugs;

Children;

Prescribing

practices;

Professional

guidelines;

Social

determinants

Depuis

40

ans,

l’essor

de

la

génétique,

l’émergence

des

neu-

rosciences

et

la

parution

des

DSM

III

et

IV

ont

profondément

modifié

les

pratiques

en

santé

mentale

[1].

Tel

que

le

men-

∗Auteur

correspondant.

Adresse

e-mail

:

(D.

Lafortune).

tionne

le

Blueprint

for

Change

du

National

Institute

of

Mental

Health

[2]

:

«

le

DSM

a

délimité

le

domaine

de

la

classifica-

tion

psychiatrique

et,

par

conséquent,

contrôlé

le

discours

sur

la

maladie

mentale,

structuré

les

axes

de

recherche

et

établi

les

paramètres

de

connaissance

»

(p.

19).

Moncrieff

et

Craw-

ford

[3],

qui

voient

dans

ces

transformations

un

changement

de

paradigme,

rappellent

que

:

«

en

Angleterre

et

en

Amérique

du

0222-9617/$

–

see

front

matter

©

2011

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

doi:10.1016/j.neurenf.2011.05.002

70

D.

Lafortune

et

al.

/

Neuropsychiatrie

de

l’enfance

et

de

l’adolescence

60

(2012)

69–76

Nord,

au

cours

des

dernières

décennies,

les

modèles

sociaux

et

psychanalytiques

de

la

maladie

mentale,

prédominants

au

milieu

du

siècle,

ont

été

remplacés

par

une

orientation

de

plus

en

plus

biologique

»

(p.

349).

En

cette

ère

neuroscientifique,

la

consommation

croissante

de

médicaments

psychotropes

et

l’élargissement

du

registre

de

leur

utilisation

soulèvent

nombre

de

questions

par

rapport

aux

taux

de

prévalence,

aux

caractéris-

tiques

des

jeunes

à

qui

l’on

prescrit,

aux

nouvelles

tendances

en

matière

de

pharmacoprescription

et

aux

facteurs

qui

sont

associés

à

cet

acte.

Pour

traiter

de

ces

questions,

nous

avons

entrepris

de

faire

une

recension

des

écrits

publiés

au

cours

des

dernières

30

années.

Les

bases

de

données

bibliographiques

informatisées

suivantes

ont

été

consultées

:

Medline,

PsychInfo,

EMBASE,

ERIC

et

Current

Content.

La

stratégie

de

recherche

était

fondée

sur

les

mots-clés

suivants

:

((Mental*

or

psychiatric)

and

(ill*

or

disorder*

or

health))

AND

(juvenile

or

children

or

adolescent)

AND

(medication

or

psychiatric

medication

or

medical

care

or

psychotropic)

AND

(Practices

guidelines

or

patterns

or

para-

meters).

Plus

de

350

références

pertinentes

ont

été

identifiées

et

font

actuellement

l’objet

d’une

analyse

approfondie

(Lafortune

et

al.

en

préparation

:

Examen

de

l’étendue

des

connaissances

sur

l’usage

optimal

des

médicaments

psychotropes

dans

les

milieux

de

réadaptation

pour

jeunes

en

difficultés).

Les

lignes

qui

suivent

présentent

un

aperc¸u

de

cette

recension.

1.

La

prévalence

des

pharmacoprescriptions

Selon

Bailly

[4],

chez

les

jeunes

issus

de

la

population

géné-

rale,

les

taux

de

prescriptions

pour

l’ensemble

des

médicaments

psychotropes

varient

de

0,5

à

4

%

selon

les

pays

étudiés.

De

manière

plus

spécifique,

les

psychostimulants

sont

prescrits

à

2,9

%

des

jeunes

américains,

tandis

qu’entre

0,4

et

1

%

des

jeunes

européens

en

rec¸oivent

(France,

Grande-Bretagne,

Alle-

magne,

Hollande).

Le

taux

de

prescription

d’antidépresseurs

s’élève

à

1,8

%

chez

les

enfants

américains

âgés

de

moins

de

13

ans,

tandis

qu’il

est

de

0,4

%

dans

les

pays

européens.

Le

taux

de

prescription

des

antipsychotiques

atypiques

est

de

3,8

%

aux

États-Unis,

comparativement

à

0,2

%

en

Europe.

Quelle

que

soit

la

classe

de

médicaments,

les

taux

de

prévalence

nord-

américains

dépassent

ceux

observés

en

Europe

[5].

Auprès

des

enfants

et

des

adolescents,

les

taux

d’utilisation

de

ces

molécules

aux

États-Unis

ont

pratiquement

rejoint

ceux

évalués

auprès

des

adultes

[6].

Par

ailleurs,

les

enquêtes

épidémiologiques

de

Julia

Zito

ont

révélé

d’importantes

variations

régionales

dans

les

pratiques

américaines,

ce

qui

constitue

une

donnée

intéressante

pour

qui

cherche

à

analyser

les

facteurs

sociaux

associés

à

la

pharma-

coprescription.

Ainsi,

aux

États-Unis,

les

taux

de

prescription

de

médicaments

psychotropes

fluctuent

beaucoup

d’un

État

à

l’autre,

pouvant

passer

du

simple

au

triple

[7].

Au

Québec,

il

en

est

de

même

pour

les

prescriptions

de

psychostimulants

qui,

en

1999,

touchaient

de

1,3

%

à

3,4

%

des

jeunes

selon

les

régions.

De

telles

variations

régionales

dans

les

taux

de

prescription

de

méthylphénidate

ont

également

été

observées

en

Ontario

et

au

Manitoba

[8].

2.

Portrait

des

jeunes

utilisateurs

De

manière

générale,

en

Amérique

du

Nord,

la

première

indication

de

psychopharmacothérapie

chez

les

enfants

et

les

adolescents

est

un

diagnostic

de

comportement

perturbateur

(c.-à-d.

trouble

du

déficit

de

l’attention

avec

hyperactivité

[TDAH],

trouble

oppositionnel

ou

trouble

des

conduites)

[9].

Les

jeunes

médicamentés

comptent

plus

de

garc¸ons

(70

%)

et

sont

en

moyenne

plus

vieux

que

les

enfants

non

médicamentés.

Dans

la

population

normale,

les

classes

de

médicaments

psy-

chotropes

les

plus

prescrites

sont

:

les

psychostimulants

et

les

antidépresseurs.

La

prévalence

des

prescriptions

de

médicaments

psycho-

tropes

est

en

progression

très

marquée

chez

les

jeunes

pris

en

charge

par

l’État

et

placés

dans

les

centres

éducatifs

ou

«

de

réadaptation

»1[5].

En

effet,

les

recherches

épidémiologiques

portant

sur

la

pharmacothérapie

en

centres

éducatifs

rapportent

des

taux

de

prescription

variant

de

13

à

77

%.

Les

médicaments

psychotropes

les

plus

fréquemment

prescrits

pour

ces

jeunes

sont

les

psychostimulants,

les

antipsychotiques

atypiques

et

les

antidépresseurs

[10].

Il

est

à

noter

que

l’accroissement

des

prescriptions

de

rispéridone

est

marqué

dans

les

milieux

ins-

titutionnels

[11].

Par

exemple,

au

Québec,

36,6

%

des

jeunes

de

six

à

18

ans

placés

dans

les

centres

de

réadaptation

de

la

banlieue

montréalaise

recevaient

une

médication

psychotrope

en

2001–2002

[12].

Les

psychostimulants

y

étaient

les

médi-

caments

les

plus

prescrits

(37,8

%

des

ordonnances),

suivis

par

la

rispéridone

(25,6

%)

généralement

donnée

pour

endi-

guer

l’agressivité

d’enfants

non

psychotiques.

Par

ailleurs,

dans

la

plupart

de

ces

échantillons,

parmi

les

enfants

faisant

usage

de

médicaments

psychotropes,

près

de

la

moitié

rec¸oivent

une

polyprescription.

Enfin,

Zima

et

al.

[13]

suggèrent

que

le

niveau

de

fonction-

nement

global

des

enfants

faisant

usage

de

médicaments

est

faible,

tel

qu’évalué

au

moment

du

diagnostic.

Cela

suggère

des

perturbations

majeures

ou

persistantes

dans

le

fonctionnement

familial,

social

et

scolaire

de

l’enfant.

3.

Nouvelles

tendances

Trois

nouvelles

tendances

peuvent

être

repérées

en

matière

de

pharmacoprescription

:

le

rajeunissement

des

enfants

à

qui

l’on

prescrit,

une

centration

sur

les

symptômes

plus

que

sur

les

diagnostics

et

l’utilisation

de

plus

en

plus

courante

de

plusieurs

molécules

en

même

temps.

3.1.

Des

enfants

plus

en

plus

jeunes

Au

fil

des

ans,

l’âge

moyen

des

jeunes

consommateurs

tend

à

diminuer.

Ainsi,

Zito

et

al.

[14]

ont

été

parmi

les

premiers

à

évoquer

une

augmentation

«

dramatique

»

(p.

1069)

des

ordon-

nances

faites

aux

enfants

d’âge

préscolaire

aux

États-Unis.

1Au

Québec,

un

«

centre

de

réadaptation

»

est

un

centre

éducatif

destiné

aux

jeunes

de

six

à

18

ans

qui

sont

placés

en

vertu

d’une

loi

pour

mineurs

(protection

de

la

jeunesse

ou

système

de

justice

pénale

pour

les

adolescents).

D.

Lafortune

et

al.

/

Neuropsychiatrie

de

l’enfance

et

de

l’adolescence

60

(2012)

69–76

71

3.2.

Des

prescriptions

plus

en

plus

motivées

par

les

symptômes

Il

y

a

plus

de

dix

ans,

les

pharmacoépidémiologistes

ont

observé

une

relative

autonomie

entre

la

formulation

d’un

diag-

nostic

principal

(sur

l’axe

I

ou

II)

et

la

consommation

de

médicaments

psychotropes.

Selon

Connor

[15]

deux

raisonne-

ments

se

sont

mis

en

place

quant

au

recours

à

la

médication

:

à

l’approche

traditionnelle

fondée

sur

le

diagnostic

principal

(primary

illness

approach),

s’est

ajoutée

une

approche

par

symp-

tômes

cibles

(target

symptom).

Cette

deuxième

stratégie

cible

des

symptômes

spécifiques,

peu

importe

le

diagnostic

principal,

de

telle

sorte

que

la

notion

de

prescription

hors

indication

prin-

cipale

(off

label)

devient

quasi

obsolète.

En

effet,

le

prescripteur

passe

alors

de

raisonnements

syndromiques

à

des

raisonnements

symptomatologiques

et

dimensionnels

(incluant

des

seuils

ou

cut

off

points).

D’après

Jensen

et

al.

[16],

ce

paradigme

rend

compte

de

80

%

des

prescriptions

faites

aux

enfants

et

adoles-

cents

et

inclut

par

exemple,

le

traitement

de

l’agression

et

des

problèmes

de

sommeil.

Ce

dernier

constat

n’est

pas

étranger

au

développement

de

la

neurobiologie

qui

ne

prend

pas

comme

modèle

le

DSM-IV.

Elle

propose

plutôt

différentes

hypothèses

dimensionnelles

pour

rendre

compte

du

fonctionnement

normal

et

anormal.

Il

n’y

a

qu’à

penser

au

modèle

tridimensionnel

du

tempérament

du

Clo-

ninger

[17],

au

modèle

dopaminergique

du

déficit

de

l’attention

ou

de

la

schizophrénie

[18],

au

modèle

sérotoninergique

de

la

violence

[19]

ou

de

la

dépression

majeure

[20],

de

même

qu’au

modèle

gabaergique

de

la

peur

et

de

l’anxiété

[21].

Dans

le

para-

digme

neurobiologique,

le

médicament

agit

en

faisant

varier

de

fac¸on

spécifique

les

neurotransmetteurs

disponibles

et

par

le

fait

même

l’expression

des

symptômes.

3.3.

De

la

prescription

à

la

polyprescription

Aux

dires

de

Wilens

et

al.

[22],

la

polyprescription

ou

combinaison

de

différents

médicaments

psychotropes

(ex.

:

anti-

dépresseurs

et

psychostimulants)

est

en

pleine

émergence.

Dans

les

revues

savantes

et

les

guides

de

pratique,

cette

stratégie

est

souvent

motivée

par

la

notion

de

comorbidité.

«

Le

besoin

d’utiliser

les

combinaisons

de

médicaments

provient

d’une

réponse

souvent

moins

que

satisfaisante

aux

agents

simples,

d’une

meilleure

prise

de

conscience

des

hauts

taux

de

comor-

dibité

psychiatrique

»

écrit

Wilens

(p.

110).

Le

patient

sous

polymédication

est

alors

vu

comme

polysyndromique.

Or

la

polyprescription

ne

fait

pas

l’unanimité

dans

les

milieux

médi-

caux,

si

l’on

se

fie

au

nombre

de

commentaires

et

de

lettres

aux

éditeurs

publiés

à

ce

sujet

[23].

En

somme,

diverses

tendances

sont

apparues

et

il

importe

d’examiner

les

facteurs

scientifiques,

professionnels

et

sociaux

qui

les

alimentent.

Pour

ce

faire,

l’heuristique

et

l’étude

des

milieux

de

pratique

complexes

sont

d’un

grand

apport.

4.

Heuristique

et

décision

de

prescrire

Tout

praticien

est

appelé

à

prendre

des

décisions

dans

un

contexte

d’incertitude

et

de

rationalité

relative

[24].

L’heuristique

s’est

constituée

en

tant

que

champ

d’étude

des

pro-

cessus

cognitifs

du

clinicien

:

ses

raisonnements,

son

jugement,

sa

mémoire

et

ses

préférences

quant

au

choix

des

traitements

[25].

Par

exemple,

des

études

réalisées

dans

la

collectivité

ont

montré

que

les

médecins

généralistes

de

première

ligne

ont

des

pratiques

de

prescription

différentes

de

leurs

collègues-

psychiatres.

Comparativement

à

eux,

devant

un

tableau

clinique

similaire,

ils

ont

tendance

à

prescrire

davantage

d’anxiolytiques

et

d’antidépresseurs

et

moins

d’antipsychotiques

[26].

On

peut

penser

qu’il

y

a

là

une

préférence

dictée

par

la

prudence.

Dans

le

champ

de

la

pharmacoprescription,

chaque

classe

de

molécules

a

ses

indications

principales

et

secondaires.

Ainsi,

les

signes

et

symptômes

d’agressivité,

de

dépression

ou

d’anxiété

posent

au

clinicien

la

question

du

«

potentiel

de

réponse

pharma-

cologique

»

[27].

Cela

dit,

l’acte

de

prescrire

est

souvent

posé

dans

un

milieu

de

pratique

complexe.

Ainsi,

dans

les

écoles,

les

centres

éducatifs

ou

les

prisons

pour

jeunes,

la

prescription

et

la

dispensation

des

médicaments

psychotropes

ne

sont

que

des

éléments

dans

un

système

de

prise

en

charge

multidiscipli-

naire

plus

large,

allant

du

dépistage

des

troubles

mentaux

par

le

personnel

non

médical,

à

la

discussion

de

cas

en

équipes

multi-

disciplinaires

et

au

suivi

de

l’observance

des

prescriptions.

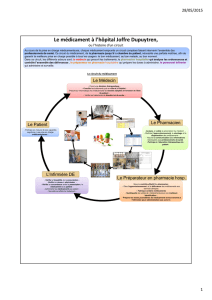

Cela

engage

à

regarder

la

diffusion

des

connaissances

scientifiques

dans

la

communauté

biomédicale

l’identité

professionnelle

et

la

complexité

des

milieux

de

pratique

(Fig.

1).

5.

Dimensions

scientifiques

:

la

diffusion

des

connaissances

Les

premiers

facteurs

associés

au

recours

à

la

médication

psychotrope

peuvent

être

posés

en

termes

de

connaissances

des

nosographies,

des

indications,

de

l’efficacité

et

de

la

sécurité

du

médicament

psychotrope.

Sur

ce

plan,

chaque

clinicien

fonc-

tionne

selon

certains

modèles

d’évaluation

et

d’intervention

qu’il

a

édifiés

à

partir

d’une

orientation

théorique

préféren-

tielle,

prise

parfois

dès

sa

formation

universitaire

(ex.

:

lecture

de

manuels

de

base

tels

Essentials

of

clinical

psychopharmaco-

logy

[28]),

parfois

plus

tard

au

cours

de

sa

carrière

et

à

la

suite

d’activités

de

formation

continue.

Selon

Noah

[29],

il

n’est

pas

facile

d’identifier

quels

sont

les

principaux

vecteurs

de

trans-

fert

des

connaissances

dans

la

communauté

biomédicale.

Au

terme

d’une

analyse

de

plus

de

90

pages,

l’auteur

conclut

à

un

processus

horizontal

de

transfert

des

connaissances,

où

chaque

professionnel

de

la

santé

acquerrait

et

assimilerait

des

informa-

tions

passablement

incomplètes

et

conflictuelles,

lui

parvenant

quasi

quotidiennement

par

divers

canaux.

5.1.

Revues

savantes

Dans

les

revues

scientifiques,

sont

publiés

des

études

de

cas,

des

opinions,

des

essais,

des

études

cliniques

avec

ou

sans

pro-

cédure

de

double

insu,

des

protocoles

multisites

et

des

projets

d’algorithme,

tels

que

le

Texas

Children’s

Medication

Algorithm

Project

[30].

Il

existe

par

ailleurs

des

publications

électroniques

ayant

un

objectif

de

formation

continue,

sous

forme

de

feuillets

mensuels

recensant

les

plus

récentes

recherches

et

distribués

gra-

tuitement

aux

psychiatres.

Il

s’agit

par

exemple

de

Medscape

72

D.

Lafortune

et

al.

/

Neuropsychiatrie

de

l’enfance

et

de

l’adolescence

60

(2012)

69–76

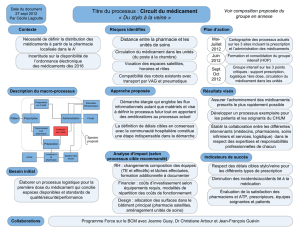

Evid

enc

e based

Medicine

Document

s de

l'indust

rie

Revues sa

vantes

Relati

on

théra

peuti

que

Contextes de

pratique

Identi

té

professionn

elle

Éthiqu

e et

déontolog

ie

Lignes di

rectrices

Presc

ript

eur (sexe,

âge,

formati

on,

spéciali

té

)

Patient (s

exe, âge,

symptôm

es,

diagnost

ic,

fonctionneme

nt global)

Fig.

1.

Un

modèle

systémique

d’usage

optimal

des

médicaments

psychotropes.

(http://www.medscape.com)

ou

de

Journal

Watch

Psychiatry

(Massachusetts

Medical

Society).

5.2.

Rapports

de

recherche

produits

par

l’industrie

pharmaceutique

Les

médecins

peuvent

aussi

tirer

leurs

connaissances

de

documents

émanant

directement

de

l’industrie

pharmaceutique,

information

dont

l’objectivité

est

souvent

questionnée.

En

effet,

une

série

de

méta-analyses

récentes

montrent

que

parmi

les

recherches

mettant

à

l’épreuve

un

médicament,

celles

financées

par

l’industrie

pharmaceutique

sont

plus

susceptibles

d’aboutir

à

des

résultats

positifs

que

celles

réalisées

par

des

équipes

indé-

pendantes.

Ainsi,

Als-Nielsen

et

ses

collaborateurs

[31]

reprennent

les

résultats

de

25

méta-analyses

déjà

repérées

par

les

Cochrane

Collaboration

Reviews

afin

de

les

inclure

dans

une

régression

logistique

permettant

de

contrôler

l’effet

possible

de

variables

telles

que

la

qualité

méthodologique

des

études,

la

taille

de

l’échantillon

ou

l’année

de

publication.

Ces

25

méta-analyses

regroupent

370

essais

cliniques

(il

est

impossible

de

connaître

l’âge

des

sujets

inclus

dans

ces

essais).

Treize

avaient

pour

but

de

mesurer

l’efficacité

d’un

médicament

psychotrope,

les

autres

mettant

plutôt

à

l’épreuve

des

médicaments

prescrits

pour

traiter

des

troubles

somatiques.

Les

auteurs

constatent

que

le

médica-

ment

mis

à

l’épreuve

est

recommandé

dans

16

%

des

études

réalisées

de

manière

indépendante,

alors

qu’il

l’est

dans

51

%

des

études

financées

(p

<

0,001).

Le

risque

relatif

résultant

de

la

régression

logistique

indique

qu’une

étude

financée

a

5,3

fois

plus

de

chance

de

conclure

à

l’efficacité

du

médicament

qu’une

étude

indépendante.

Bekelman

et

al.

[32]

synthétisent

les

conclusions

de

huit

articles

ayant

comparé

les

résultats

d’études

cliniques

avec

un

promoteur

industriel

à

ceux

d’études

cliniques

sans

promoteur

industriel.

Pour

être

considérés,

ces

articles

doivent

avoir

pour

objectif

principal

ou

secondaire

d’évaluer

l’étendue,

l’impact

ou

la

gestion

des

liens

financiers

entre

l’industrie,

l’équipe

de

chercheurs

et

les

organismes

de

recherche

universitaires.

Ces

huit

articles

regroupent

eux-mêmes

les

résultats

de

plus

de

1140

essais

cliniques

originaux.

Une

régression

logistique

montre

que

les

résultats

des

essais

cliniques

sont

3,6

fois

plus

susceptibles

de

conclure

à

l’efficacité

du

médicament

lorsqu’il

y

a

contribution

financière

de

l’industrie

(IC

à

95

%

:

2,63–4,91).

Quant

à

Lexchin

et

al.

[33],

ils

soumettent

à

une

nou-

velle

analyse

les

résultats

de

30

études

publiées

dans

la

période

1980–2002,

qui

ont

été

repérées

à

l’aide

des

mots

clé

:

clinical

trials,

conflict

of

interest,

drug

industry,

financial

support,

publi-

cation

bias,

research

design

et

research

support.

Ils

concluent

cette

fois

à

un

risque

relatif

de

4,05

associant

le

financement

à

des

conclusions

favorables.

Bref,

cette

série

de

trois

méta-analyses

établit

que

les

recherches

financées

sont

de

trois

à

cinq

fois

plus

susceptibles

de

conclure

en

recommandant

la

molécule

qui

a

été

évaluée.

5.3.

Recensions

systématiques

et

evidence

based

medicine

Faisant

écho

à

la

question

qu’avaient

posée

Anderson

et

Gra-

ham

en

1980,

Is

there

an

information

overload

?

[34],

on

peut

rappeler

qu’il

y

a

dans

le

monde

plus

de

25

000

revues

biomédi-

cales

qui

publient

plus

de

deux

millions

d’articles

chaque

année.

Des

initiatives

de

construction,

de

structuration

et

de

diffusion

de

l’information

ont

vu

le

jour

depuis

cinq

ans,

dont

celle

de

la

Collaboration

Cochrane.

Elles

utilisent

une

approche

de

la

pra-

tique

fondée

sur

les

données

probantes

et

emploient

largement

les

méthodes

de

la

recension

systématique

et

de

la

méta-analyse

[35].

La

médecine

fondée

sur

des

données

probantes

tente

d’améliorer

la

prise

de

décisions

par

les

médecins.

Par

exemple,

Gibson

et

al.

[36]

rappellent

qu’en

milieu

hospitalier,

il

arrive

qu’il

faille

calmer

un

patient

psychotique

et

violent

à

l’aide

d’une

injection

d’antipsychotique.

Les

auteurs

ont

donc

mené

une

recension

systématique

afin

d’apprécier

l’efficacité

de

l’acétate

de

zuclopenthixol.

Ils

concluent

que

face

à

de

telles

situations

de

crise,

il

faudrait

que

le

médecin

considère

avec

prudence

les

recommandations

qui

font

du

Clopixol®un

médicament

de

choix,

comparativement

aux

traitements

pharmacologiques

« standard

».

En

effet,

la

plupart

des

essais

cliniques

comportent

d’importantes

lacunes

méthodologiques

et

les

résultats

sont,

D.

Lafortune

et

al.

/

Neuropsychiatrie

de

l’enfance

et

de

l’adolescence

60

(2012)

69–76

73

jusqu’ici,

assez

minces.

Les

auteurs

rappellent

qu’une

recension

Cochrane

parue

en

2004

n’a

pu

corroborer

que

le

Clopixol®est

plus

efficace

que

l’halopéridol

intramusculaire

dans

le

contrôle

des

symptômes

agressifs

de

la

psychose

aiguë,

ni

qu’il

a

une

action

plus

rapide.

6.

Facteurs

professionnels

:

guides

de

pratiques,

identité

et

responsabilités

professionnelles

Pour

Freidson

[37],

la

relation

thérapeutique

entre

un

méde-

cin

et

son

patient

est

modulée

par

un

contexte

professionnel.

C’est

dire

qu’outre

les

connaissances

scientifiques,

d’autres

éléments

interviennent

sur

le

raisonnement

et

la

prise

de

décision

:

les

lignes

directrices

émanant

d’associations

médi-

cales,

les

champs

et

les

actes

réservés

qui

définissent

l’identité

professionnelle,

ainsi

que

la

notion

éthique/déontologique

de

«

responsabilité

».

6.1.

Guides

de

pratique

Les

associations

médicales

font

des

efforts

pour

soutenir

la

prise

de

décision

et

établir

le

périmètre

à

l’intérieur

duquel

devrait

s’exercer

le

jugement

clinique.

Cette

démarche

s’est

accélérée

après

qu’Eddy

[38]

se

soit

inquiété,

dans

la

revue

JAMA,

de

la

grande

variation

des

pratiques

d’une

région

à

l’autre

d’un

pays.

Elle

se

concrétise

par

la

publication

de

lignes

direc-

trices

ou

paramètres

de

pratique.

En

Amérique

du

Nord,

ces

lignes

directrices

sont

habituellement

publiées

dans

le

Journal

of

the

American

Academy

of

Child

and

Adolescent

Psychiatry,

American

Journal

of

Psychiatry

ou

Journal

of

Clinical

Psychia-

try.

Il

s’agit

d’une

méthode

de

consensus

formel.

Un

comité

d’experts

reconnus

prépare

une

recension

critique

des

écrits

vou-

lant

faire

autorité.

Il

y

calibre

prudemment

la

qualité

des

données

colligées,

y

intègre

ses

propres

opinions,

puis

soumet

une

pre-

mière

version

du

texte

à

certains

individus

ou

organisations.

Il

s’ensuit

un

processus

de

révision

et

de

délibérations

de

quelques

mois,

où

chacun

peut

réagir

à

la

première

version

du

guide.

A

priori,

il

n’existe

dans

ce

processus

aucune

règle

absolue

pour

trancher

sur

les

débats

et

les

controverses

qui

apparaissent,

si

ce

n’est

par

une

décision

éditoriale.

Les

documents

qui

en

résultent

ont

bien

sûr

pour

objectif

d’orienter

ensuite

les

décisions

et

les

pratiques.

Selon

Noah

[29],

c’est

sur

cette

cookbook

medicine

que

reposent

les

activités

de

formation

continue

de

la

plupart

des

cliniciens.

Par

exemple,

deux

articles

récemment

publiés

dans

Journal

of

the

American

Academy

of

Child

and

Adolescent

Psychiatry

et

signés

par

d’imposantes

équipes

où

figurent

des

chercheurs

indépendants

(Treatment

Recommendations

for

the

Use

of

Anti-

psychotics

for

Agressive

Youth,

ou

TRAAY

[11,39])

reprennent

et

ré-analysent

les

conclusions

de

plusieurs

essais

cliniques

éva-

luant

l’efficacité

de

la

rispéridone

et

de

la

quétiapine.

Dans

ces

textes,

il

est

frappant

de

constater

que

les

effets

secondaires

sont

tout

à

coup

décrits

comme

étant

passablement

plus

lourds

que

ce

qui

est

rapporté

d’habitude

dans

les

rapports

de

recherche

pro-

duits

par

l’industrie.

Outre

le

gain

de

poids

jugé

préoccupant,

Schur

et

al.

soulignent

que

l’incidence

d’effets

extrapyramidaux

n’est

pas

à

négliger,

que

l’usage

de

la

rispéridone

peut

être

asso-

cié

à

une

augmentation

du

niveau

de

prolactine

et

qu’il

peut

mener

au

priapisme.

Par

conséquent,

les

recommandations

cli-

niques

du

TRAAY

sont

beaucoup

moins

enthousiastes,

reléguant

l’usage

des

neuroleptiques

au

second

rang

dans

le

traitement

de

l’agression

et

privilégiant

un

traitement

psychosocial.

Si

la

médi-

cation

est

nécessaire

pour

diminuer

les

comportements

agressifs,

elle

devrait

être

complémentaire

à

des

interventions

psychoso-

ciales,

telles

que

l’organisation

d’un

milieu

thérapeutique

[40],

des

programmes

d’économie

de

jetons

[41]

ou

un

entraînement

aux

habiletés

sociales

[42].

6.2.

Identité

et

activités

professionnelles

Si

le

clinicien

se

représente

les

psychopathologies

et

leurs

traitements

à

partir

de

connaissances

acquises,

il

le

fait

aussi

à

partir

d’une

plus

ou

moins

grande

adhésion

aux

valeurs

et

idéaux

de

sa

profession

[43].

Les

travaux

classiques

de

Freid-

son

[37]

sur

la

profession

médicale

ont

bien

décrit

les

processus

de

socialisation

des

résidents

et

médecins.

Dans

la

plupart

des

pays

du

monde,

le

système

professionnel

a

conféré

au

méde-

cin

une

expertise

unique

en

ce

qui

concerne

le

diagnostic

et

le

traitement.

Il

en

a

fait

le

seul

professionnel

habilité

à

diagnosti-

quer

les

troubles

mentaux,

à

déterminer

le

plan

de

traitement

et

à

prescrire

les

médicaments.

Sont

ici

introduites

les

notions

de

champ

de

compétences,

d’actes

réservés

et

de

responsabilités.

La

grande

circulation

de

molécules

psychotropes

n’en

a

pas

moins

d’importantes

implications

pour

le

travail

des

non-médecins,

tel

que

l’ont

bien

montré

Bentley

et

Walsh

[44].

De

la

même

fac¸on,

Biadi-Imhof

[45]

a

étudié

les

attentes

spécifiques

formulées

par

différentes

catégories

d’intervenants

(psychiatres,

psycho-

logues,

infirmières,

etc.)

en

matière

de

médication

psychotrope.

Elle

conclut

que

les

différentes

professions

ne

représentent

pas

le

médicament

de

la

même

fac¸on

et

que

ces

différences

sont

liées

aux

spécificités

du

rôle

de

chacun

dans

la

relation

thérapeutique.

6.3.

Responsabilités

et

dilemmes

éthiques

La

dimension

éthique

est

l’une

des

composantes

de

l’heuristique

de

tout

clinicien.

Elle

peut

être

considérée

comme

une

dimension

professionnelle

puisqu’elle

se

traduit

souvent

par

des

considérations

déontologiques

relatives

à

la

gestion

des

risques,

aux

responsabilités

et

aux

possibilités

de

préjudices.

Sous

cet

angle,

depuis

dix

ans,

plusieurs

auteurs

dénoncent

l’écart

important

entre

la

pratique

et

l’état

des

connaissances

nécessaires

à

une

prescription

avertie

[46,47].

Chez

l’enfant,

plusieurs

médicaments

utilisés

proviennent

de

la

pharmaco-

pée

adulte,

souvent

à

la

suite

d’une

extrapolation

hâtive

et

mal

justifiée.

Gadow

[48]

écrit

:

«

le

changement

qui

est

probable-

ment

le

plus

prévisible

dans

l’utilisation

des

médicaments

au

fil

des

ans

est

la

célébrité

instantanée

de

nouveaux

produits,

sou-

vent

adoptés

avec

enthousiasme

en

l’absence

complète

d’études

contrôlées

montrant

leur

sécurité

ou

leur

efficacité

auprès

des

enfants

»

(p.

230).

Voilà

pourquoi

le

médecin

peut

avoir

le

sentiment

d’engager

sa

responsabilité

lorsqu’il

prescrit.

Les

dif-

ficultés

entourant

le

consentement

éclairé

des

enfants,

ainsi

que

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%