Ouvrir dans une fenêtre indépendante

NE passion nouvelle s'est emparée du théâtre, et plus particulièrement du théâtre lyrique : la mise en scène. À l'occasion de

l'ouverture de la saison 2009-2010, le critique musical d'un quotidien vespéral stigmatise « une mise en scène indigne » de

Mireille à l'Opéra de Paris. La production tourne-t-elle en dérision l'œuvre de Gounod? Nullement, elle suit fidèlement le

poème de Frédéric Mistral et correspond aux intentions du compositeur. Voilà le crime : « tout se passe, ainsi que prescrit,

en Provence entre le Val-d'Enfer et les Saintes-Marie-de-la-Mer ». Là où la musique fait entendre la farandole, le critique

brocarde « des danses grotesques ». Et puisque le décor correspond aux sites de l'action, le procureur dénonce un « réalisme ringard

et maladroit » (Le Monde, 17 septembre 2009).

N'allons pas croire que cette disqualification de toute présentation conforme au livret soit le fait d'une tendance politique. « Le

Figaro magazine » du 23 janvier 2010, s'étonne ainsi de l'accueil triomphal réservé à la production de Werther de Massenet à l'Opéra

Bastille : « Certains metteurs en scène bousculent, bouleversent, voire réécrivent les œuvres pour leur donner un nouvel éclairage.

D'autres, d'une manière beaucoup plus ennuyeuse, s'en tiennent au mot près à l'œuvre originale. C'est le cas de cette nouvelle

production de Werther à l'Opéra de Paris, où Benoît Jacquot suit l'œuvre à la lettre. Étonnant conformisme pour un homme venu du

cinéma, mais sûrement dans la droite ligne de ces films à costumes qu'il enchaîne depuis dix ans. Ce genre de non-mise en scène à la

mode il y a quarante ans avait porté un coup très dur à l'opéra en le vidant de son public. Mais qu'importe la mise en scène: cette

production peut s'écouter les yeux fermés tant elle est musicalement sublime ».

Erreur puisque la période mentionnée correspond à la direction de l'Opéra par Rolf Lieberman, qui se traduisit par un regain de

fréquentation du théâtre lyrique.

I L'IRRUPTION DE LA « MISE EN SCÈNE »

Il faut- s'interroger sur cette apparition récente. Aristote ne mentionne nulle « mise en

scène » parmi les composantes de l'œuvre tragique; dans la brève histoire de la tragédie

par laquelle commence sa Poétique, il évoque bien la skénographia (« Sophocle fit

peindre la scène », 1449 a 18), puis il mentionne, comme propres à certaines tragédies,

« les chants qui viennent de la scène » (apo tès skénès), mais il n'envisage à' aucun

moment l'existence d'un préposé à la présentation visuelle de l'œuvre, encore moins à

l'interprétation de son sens.

Examinant les principes d'une classification des beaux-arts, Kant n'ignore pas les arts

qui effectuent « la liaison de plusieurs beaux-arts en un même produit » (Critique du

jugement, § 52), puisqu'il fait état du théâtre, liant la poésie à la « présentation

picturale », et de l'opéra, qui associe la musique instrumentale et vocale, la poésie, le

jeu dramatique et même la danse. Mais il n'imagine pas une intervention qui se

surajouterait à cette œuvre composite. Au cours du XIX

e

siècle et de la première moitié

du XX

e

siècle, on reconnaît parmi les conditions requises pour la représentation, des

décors, des costumes, des accessoires et le jeu de scène, réglé par un directeur de la

scène, mais nullement l'intervention d'un concepteur supplémentaire. Victor Hugo a ses

idées sur ce que doit montrer le théâtre lorsqu'on joue l'un de ses drames, et il sait les

imposer, au risque du scandale, à la Comédie française. Richard Wagner, insatisfait du

traditionnel théâtre à l'italienne, invente un Festspielhaus propre à l'exécution de son

œuvre d'art totale (Gesamtkunstwerk), mais ni l'un ni l'autre ne se mêle de défigurer la

représentation des ouvrages de Corneille et de Mozart.

Or, en 1990, le Vocabulaire d'Esthétique publié sous la direction d'Étienne Souriau (PUF) fait état d'une « création scénique

sciemment conçue comme telle », le metteur en scène devenant « un artiste à part entière à partir d'un texte préexistant auquel il

donne un sens qui lui semble pertinent ». L’article « Mise en scène » prend acte de la transformation qui se produit dans le monde du

théâtre contemporain.

Au Théâtre de la Tempête, en 1972, Jean-Marie Serreau, considérant la mise en scène comme un renouvellement complet,

déclarait : « Il faut pour chaque œuvre réinventer un langage, un système de codes » ; il citait la formule de Gaston Bachelard « des

Patrice Henriot,

Professeur de classes préparatoires, agrégé de philosophie

et baryton, membre de la section AMOPA de Paris IX-X-XI

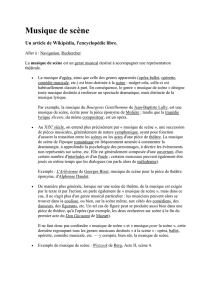

Inva Mula dans le rôle de Mireille aux côtés de

Charles Castronovo dans le rôle de Vincent,

« Mireille » de Gounod, Opéra de Paris, septembre

2009, mise en scène de Nicolas Joël, décors d'Ezio

Frigerio, costumes de Franca Squarciapino.

images aptes à mettre en mouvement le verbe ». Mais avec le théâtre musical, le mouvement vient de la musique elle-même. Qu'y a-

t’il donc à lui ajouter ? On ne sucre pas le sucre. Encore moins ne faut-il contredire ce que l'on entend par ce que l'on voit. N'importe

quelle image ne convient pas à n'importe quelle musique. Chose étrange, les grandes œuvres chorégraphiques ont su préserver intacte

la présentation des ballets du répertoire (Giselle, Le lac des cygnes, La Bayadère, Coppelia). Pourquoi la musique lyrique est-elle la

première victime d'une fureur de « relecture » ? Le compositeur Gilbert Amy dit bien à Jacques Longchamp (Le Monde 10-11 juin

1973) : « ... La musique n'est pas gratuite [...] elle a un sens, une nécessité historique, politique, linguistique, […] elle est un objet de

connaissance, une science et non pas seulement un objet de consommation et de digestion ». Comment ne pas souscrire ?

Cette irruption touche à l'essence même de l'art : le maître d'œuvre se rend maître de l'œuvre, l'interprète s'interpose entre l'œuvre et

sa représentation. Puisque rares et marginalisés sont les metteurs en scène qui bornent leur ambition à suivre les indications explicites

du livret et les didascalies du compositeur -ils recueillent généralement les

quolibets de la critique- on doit repérer deux façons contemporaines de

« mettre en scène :

La première conduit le metteur en scène à étudier patiemment ce que dit

l'œuvre, puis à mettre en résonance son propre univers avec le propos et

avec la musique. Peu de metteurs en scène s'en révèlent capables, mais

cela nous vaut parfois des réussites exemplaires, comme la Tétralogie de

Wagner par Patrice Chéreau au festival de Bayreuth, ou comme les

admirables mises en scène de Giorgio Strehler, à l'opéra (Les Noces de

Figaro de Mozart, à l'Opéra de Paris) et au théâtre dramatique (L'illusion

comique de Corneille à l'Odéon-Théâtre de l'Europe).

L’autre consiste à faire passer coûte que coûte le sens de l'ouvrage par le

tuyau plus ou moins déformant d'une vision individuelle : c'est la

technique de l'entonnoir ou, pour les extrêmes, du hachoir. Le sens est-il à

la disposition de quiconque s'en empare ? Ce problème philosophique

(celui de l'herméneutique) se prolonge en un problème moral, voire

pédagogique et politique.

Il LA REPRÉSENTATION LYRIQUE, DE LA TRANSPOSITION À LA DÉRISION

A - Fin du XIX

e

siècle et début du XX

e

siècle : des représentations scéniques très soignées

L’art lyrique ayant évolué, avec la deuxième moitié du XIX

e

siècle, vers le spectacle total, les compositeurs se

sont impliqués dans la représentation de leurs œuvres. Wagner a voulu et a réalisé la célébration dont il est à la fois le

poète, le musicien et le réalisateur. Chez lui, Verdi passe des jours à travailler sur la maquette des décors pour

Falstaff (l893) et déplace les personnages sur un dispositif scénographique qu'on peut voir encore à la Villa

Sant'Agata. À l'aube du XX

e

siècle, Gustave Charpentier et Albert Carré

repèrent avec soin les lieux de Montmartre les plus propices à la représentation de Louise.

Chaque acte du Chevalier à la rose est précédé et ponctué d'indications scéniques

précisées par Richard Strauss. Ces compositeurs savaient ce qu'ils voulaient voir

représenter sur le théâtre.

Voilà une trentaine d'années, on entendit parler des Noces de Figaro « de » Strehler, du

Faust « de » Lavelli, des Contes d'Hoffmann « de » Chéreau. À un journaliste qui

évoquait le Don Giovanni « de » Losey, Élizabeth Schwarzkopf demanda : « De qui ?

J'avais toujours cru que c'était de Mozart ! ». Quant au fantastique romantique du

Freischütz, la même interprète disait que cet opéra se prête à un magnifique spectacle si

les metteurs en scène n'y ajoutent pas « leurs ridicules graffitis ».

Conservatisme d'une cantatrice habituée aux présentations de ses débuts ? Avant les

années Soixante-dix du XX

e

siècle, des metteurs en scène s'étaient bien appliqués à

l'opéra, mais si leur nom figurait sur l'affiche, l'objet premier de la soirée n'était pas leur

univers singulier. À Paris, où Margherita Wallmann mettait en scène Le bal masqué

(décors et costumes de G. Wakhévitch), Don Carlos, Turandot (décors et costumes de

Jacques Dupont), ces œuvres restaient celles de Verdi et de Puccini. Pour dissiper le

malentendu, il arrivait de préciser « Le Bal masqué de Verdi » (Un ballo in maschera), par

distinction du « Bal masqué » de Poulenc, mais nul n'aurait pensé au « Bal masqué de

Wallmann ». La mise en scène des ouvrages wagnériens par Wieland (Wagner) faisait

exception : au nouveau Bayreuth, plus de chevauchée des Walkyries, mais des praticables,

des effets de lumière et, surtout, une direction d'acteurs et des artistes exceptionnels. Nul

ne parlait pour autant d'un « Tristan de Wieland ». Tristan restait de Wagner (le grand-

père).

La question de la mise en scène se posait en ces termes simples : est- elle fidèle à l'œuvre ? Contribue-t-elle à lui rendre

justice ? Le spectacle est-il beau ? Deux cas se présentaient : lors d'une création -il y en avait-, public et critiques s'intéressaient à

l'œuvre qu'ils découvraient. Ils tenaient pour évident que sa présentation ne contredisait pas les intentions de l'auteur. Dans le cas

d'une reprise, ils se demandaient si la nouvelle présentation améliorait en quelque point la précédente, dont, parfois, on s'était affligé,

où dont les décors et les costumes avaient perdu leur fraîcheur. Quand un homme de théâtre dramatique (parlé) intervenait à l'Opéra, il

s'assurait le concours d'un décorateur de renom, souvent un grand peintre. Pour une reprise de Louise à l'Opéra-comique, Utrillo avait

brossé les décors. Jean-Louis Barrault sut persuader André Masson d'œuvrer à la première de Wozzeck à l'Opéra. Jean Le Poulain

collabora avec Leonor Fini pour Tannhäuser, comme Raymond Rouleau avec Lila de Nobili pour Carmen. Qu'on nous permette d'y

joindre Les Noces de Jeannette à l'Opéra-Comique, dans la mise en scène de Robert Manuel avec des décors et costumes de Peynet.

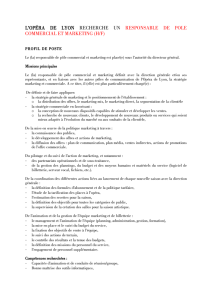

« Le Crépuscule des dieux » de Wagner, Teatro nacional de Sao

Carlos, Lisbonne, octobre 2009, mise en scène de Graham Vick,

décors

de Timoty O'Brien. Tout le théâtre

est

emballé

« à la Christo ».

Élisabeth Schwarzkopf dans le rôle de La

Maréchale, « Le Chevalier à la rose » de Richard

Strauss.

B - Strehler, Lavelli, Chéreau et la vision personnelle du metteur en scène

Ces temps sont révolus. Depuis Strehler, Lavelli, Chéreau, le metteur en scène lyrique impose sa vision personnelle, sa conception

de l'ouvrage, en une « relecture », Si les Noces « de » Strehler respectent celles de Mozart tout en insistant sur le drame sous-jacent à

la comédie -lecture légitime et intelligente-, avec Lavelli et Chéreau commence l'ère des transpositions. Plus de Moyen Âge goethéen

pour Faust, mais le XIX

e

siècle bourgeois de Gounod. Privée de tout rouet, Marguerite étend son linge dans une cour. Du moins ces

transpositions se limitent-elles à la transposition temporelle. Ainsi Menotti déplaça l'action de La Bohème de l'époque de Murger à

celle de Puccini. Dans cette veine qu'on qualifiera de prudemment novatrice, la production de Louise à la Bastille (Mars-Avril 2007)

transpose l'action de la Belle époque au Front populaire, le Père arrive en vélo et la rue de Montmartre devient une station de métro,

fort judicieusement intitulé~ « Montmartre »» (ni Pyrénées, ni Austerlitz); nulle rame ne traverse jamais cette station dont le quai

barre la scène sur toute son ouverture; la balayeuse, le Chiffonnier, le Noctambule y font les cent pas. Comme le spectateur redoutait

pire, il se surprend à réprimer l'interrogation qui monte en lui. À la formule chic « pourquoi pas ? », il aimerait répondre :

« pourquoi ». Présupposé, l'impératif de rapprocher le spectateur de l'action repose-t-il sur une évidence incontestable? L'action

censée se dérouler en une époque historique déterminée éloigne-t-elle vraiment le spectateur contemporain ? Celui-ci est-il incarcéré

dans la contemporanéité au point de ne pouvoir imaginer que des hommes, ses semblables, ont vécu avant lui ?

La transposition temporelle comporte un risque : le porte-à-faux entre l'action et la forme musicale. Le connaisseur peut s'en

amuser, mais le spectateur néophyte a toutes chances de s'y perdre et de conclure qu'en matière de théâtre lyrique, mieux vaut

renoncer à comprendre. Si Cosi fan tutte selon M. Sellars se passe dans une cuisine équipée de l'électroménager moderne

(réfrigérateur, machine à laver la vaisselle, four microondes), pourquoi la camériste et ses patronnes devisent-elles en récitatifs italiens

accompagnés au clavecin ? Pourquoi chante-t-on Mozart? Le rock mondialisé suffirait, ou le bulletin des informations entrecoupé de

messages publicitaires. Admettons l'affaire entendue, la transposition temporelle relevant de l'oukaze, une représentation du Chevalier

à la rose ne peut qu'éviter Vienne et le règne de Marie-Thérèse. Il reste que si certaines transpositions n'entravent pas l'éclosion d'une

émotion musicale, d'autres parviennent, à force de ressentiment, à la destruction de l’œuvre. Le salut consiste-t-il à rentrer chez soi

pour lire la partition et pour écouter un enregistrement ?

C - La transposition poussée jusqu'à la destruction de l'œuvre

À Berlin, en mai 2007, au StaatsOper Unter den Linden (Opéra

d'État dont le directeur musical est Daniel Baremboïm), la

transposition règne sans partage, mais prend des formes contrastées

selon les soirs. Le 11 mai, La force du destin fait les frais d'un rare

acharnement. Un M. Herheim suppose et impose que la suivante de

Leonora est en même temps la vivandière Preziosilla. La même mezzo

apparaît donc en tant que suivante dès le premier tableau, puis en

Preziosilla dans la suite du massacre. Elle ne cesse d'échanger sa

perruque avec Leonora dont, en tant que suivante, elle a tué le père (à

l'aide de l'épée d'Alvaro qui n'en peut mais, tandis que la détonation de

l'arme à feu se fait entendre à l'orchestre). Autre trait de génie,

Leonora lance un réveil-matin dans la cour du couvent, lorsque tinte la

cloche prévue par Verdi. Les deux dames bercent de petits chevaux en

peluche, ailés comme Pégase. Puis apparaît au couvent le même

cheval ailé, mais énorme, confectionné en polystyrène, cette fois

éventré et sanguinolent. Le Marquis de Calatrava et le Padre

Guardiano, tous deux des « pères » -admirable finesse cent ans après

Freud- sont joués par la même basse, peut-être afin de réaliser des

économies. Lartige porte la même robe de chambre d'un rôle à l'autre.

Les choristes masculins, en complet Mao, plongent leurs bras jusqu'aux coudes dans les viscères du canasson et, dégoulinants,

vocifèrent « Maledizione ! » Commentaire pertinent, mais ce n'est pas fini. Rappel du film insoutenable de 1945 où l'on voit des

Berlinois éventrer un cheval mort et, à même la chaussée, s'y découper une improbable nourriture ? Au son de « la Vergine degli

angeli », les dames choristes déambulent, blouse ouverte sur des sous-vêtements négligés, pendant que des communiantes promènent

des cierges (évidemment phalliques, symbole oblige). Rien de tout cela, hargneux, et laid, n'entretenant le moindre rapport avec

l'action, s'agit-il encore d'une transposition ? Si l'on transpose Au clair de la Lune de la flûte piccolo à la contrebasse, où « Je t'ai

donné mon cœur » de Ré bémol à Ut, la mélodie demeure identique et il s'agit bien d'une transposition permettant de reconnaître la

ligne mélodique en question. Mais si M. Herheim substitue à l'œuvre de Verdi la projection de ses propres fantasmes, qui peut

reconnaître l'original ?

Le spectateur captif a-t-il au moins la ressource de fermer les yeux, échappatoire ordinaire aux plus mauvaises soirées ? Cette issue

lui est refusée. Pour la première fois une production s'en prend au déroulement musical : l'Ouverture n'intervient que dans la deuxième

partie de l' « exécution » et le rideau se lève sur le premier tableau déjà décrit. Cette ouverture, plus qu'aucune autre, installant un

climat qui commande toute la représentation, la déplacer revient à mutiler l'ouvrage lui-même. Lorsque Toscanini, apprit que Mahler,

chef d'orchestre et directeur de l'Opéra de Vienne, supprimait la scène finale de Don Giovanni, il commenta : « Vergogna ! ». Honte,

en effet. Puisqu'on défigure un opéra de Verdi, pourquoi se gêner avec des œuvres symphoniques ou instrumentales ? Pourquoi ne pas

intervertir l'ordre des mouvements dans une sonate de Mozart ou dans une symphonie de Beethoven ? Pourquoi des pitreries et des

insanités ne viendraient-elles pas se superposer, voire se substituer à leur interprétation ?

Deux mois plus tard, une chronique de Jacques Julliard, « Les assassins du théâtre » (Le Nouvel observateur, 16-22 août 2007) s'en

prenait radicalement, non aux seules mises en scènes lyriques, mais à la notion même de mise en scène : « On parle dos au public

pour bien montrer que celui-là, on s'en préoccupe comme d'une guigne. On se roule par terre en faisant un raffut du diable. À voir les

représentations contemporaines des classiques, le spectateur mal informé ressort convaincu qu'à l'époque élisabéthaine ou au Grand

Siècle, nobles, bourgeois et valets passaient leur temps à se rouler dans la poussière pour dire les choses les plus anodines ». Tout est

bon au metteur en scène pour empêcher l'auteur de lui faire une concurrence déloyale en détournant le spectateur de ses pitreries

préférées. Évoquant une représentation du Roi Lear dans la Cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, cet éditorialiste remarque

« Aida » de Verdi, festival de Bregenz, juillet 2009, mise en scène de

Graham Vick, décors de Paul Brown. L'action se déroule sur une large

plateforme tournante et grillagée installée sur le lac de Constance. Tout

patauge, y compris les solistes, dominés par les fragments d'une

gigantesque statue de la Liberté en ruines.

encore : « Tout le monde admirait sans réserve les numéros de trapèze volant exécutés par les acteurs, les

galopades effrénées d'un roi Lear en forme olympique dans son steeple-chase au milieu des spectateurs. J'ai

bien étonné un de mes amis mathématicien en lui soutenant que Le Roi Lear était au départ une pièce

tragique, le drame du pouvoir et de la paternité trahie. Il n'a pas voulu me croire. Je crois ce que mes yeux

ont vu, a-t-il ajouté ». Ce formalisme tapageur prive le public des chefs d'œuvre, concourt au primat

généralisé de la dérision, mais surtout conduit à l'idée qu'on a le droit de faire dire à un texte n'importe quoi, y

compris ce qu'il ne contient nullement. Jacques Julliard conclut par l'évocation d'un grand moment lyrique,

une représentation du Trouvère de Verdi aux chorégies d'Orange, où l'humilité sert l'essentiel : « Pas de mise en scène, ou très peu,

mais de superbes projections sur le plus beau mur du monde. Rien que Verdi, les chanteurs et 8000 personnes à l'unisson. Au fait,

Jean Vilar refusait dans son humilité d'être nommé metteur en scène. Il se contentait comme les plus grands, […] de servir au mieux

Corneille, Kleist ou Tchekhov. Il se faisait appeler régisseur ». Au théâtre, c'est, selon l'Encyclopédie « l'employé chargé des services

intérieurs », mais non pas le décorateur, (autrefois, un grand peintre, comme Picasso pour les Ballets russes, Derain ou Balthus), ou le

directeur de la scène (souvent un grand artiste lyrique s'étant illustré dans les ouvrages qu'il contribue à présenter).

III PERSPECTIVES

On ne transpose plus selon une analogie interprétative raisonnée, on impose. Loin d'engendrer un renouveau, le procédé contraint à

l'extrême pauvreté des registres :

Les présentations scéniques de Wieland Wagner, dans leur sobriété, s'efforçaient de

conjurer ce danger en supprimant tout rappel de la vieille mythologie germanique

pouvant donner lieu à ce genre de facétie (béliers de Fricka, le dragon poussif dans

Siegfried, le cygne à roulettes de Lohengrin, etc.). Sur le plateau vide, mais superbement

éclairé, demeurait l'essentiel. Il escamota ainsi, au deuxième acte de Siegfried, le dragon

visible et, par une habile réorientation, le spectateur se trouva idéalement placé au fond

d'une grotte qui s'ouvrait sur la forêt et l'arrivée du jeune héros.

Les successeurs de Wieland Wagner, sobre par esthétique, et de nos régisseurs

parisiens sobres par nécessité, ont dispendieusement réintroduit dès les années quatre-

vingt les attributs de la mythologie ou de l'archéologie, les faisant cohabiter avec tous les

accessoires de la vie moderne. Les dieux devinrent de grands industriels de la Ruhr, l'Or

du Rhin, la métaphore du capitalisme monopolistique, les Niebelungen figurant le sous-

prolétariat sous l'autorité de Marx en une juxtaposition anachronique non dénuée de

cohérence. La transposition se plaçait au service d'une idée, ou d'une idéologie

conséquente.

Aujourd'hui, la plupart des scènes ne se bornent pas à faire allusion au temps du

compositeur, elles ne prétendent pas à la critique (sociale ou psychanalytique). L'ignoble

semble leur unique horizon. Un Siegmund en joggings, une Sieglinde en chemise de nuit

incertaine, un frêne gringalet au milieu d'une cuisine, voilà le premier acte de La

Walkyrie sur une scène européenne ordinaire. Pendant le mandat de son précédent

directeur, l'Opéra de Paris s'est soumis à ce registre du « glauque », Le Simon

Boccanegra de Verdi, figure de la réconciliation nationale, y devint un politicien

maffieux, le noble Gabriele Adorno se pavanant en tenue léopard, le visage camouflé au

cirage. Là où Verdi reprend l'histoire médiévale de Gênes pour lui insuffler l'espoir

généreux du Risorgimento, le metteur en scène imposa sa vision misérabiliste de la

décomposition de l'État et la dégradation de la politique en une lutte de clans.

Les récentes productions de la nouvelle direction parisienne (Mireille de Gounod en octobre 2010, La Ville morte de Korngold,

André Chénier de Giordano, Werther de Massenet) donnent à penser que le pessimisme ne s'impose pas. Prenons quelque liberté avec

le mot attribué à Guillaume d'Orange : « il faut espérer et réussir ».

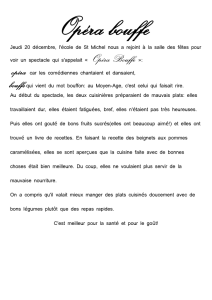

Maria Callas dans la « Tosca » de Puccini aux côtés

de Tito Gobbi dans le rôle du Baron Scarpia, à

l'Opéra de Paris 1965, mise en scène Franco

Zeffirelli.

1

/

4

100%