sample - Create Training

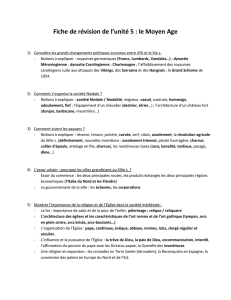

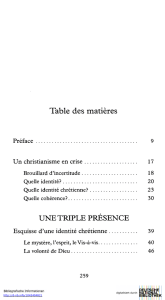

Table des Matières

Page de Titre

Table des Matières

Page de Copyright

Introduction

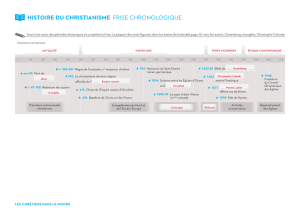

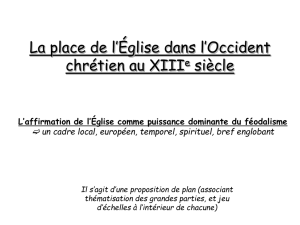

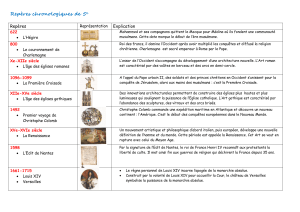

Le christianisme des XIIIe-XVe siècles en Occident

Contexte

Sources et historiographie

Chapitre 1 - L'Occident latin à l'orée du XIIIe siècle

L'espace contrasté de l’Occident latin

Un cadre institutionnel solidement établi

La réaffirmation de la doctrine

Chapitre 2 - Renouveau du monde des réguliers et avènement des ordres mendiants

Ordres anciens et expériences nouvelles

Les ordres mendiants

L'insertion disputée des ordres mendiants

Chapitre 3 - Gouverner l’Église au XIIIe siècle

L'accroissement de la centralisation romaine

Papes, empereurs et rois : l’affrontement

L'affirmation face aux éléments extérieurs

Chapitre 4 - La papauté d’Avignon (1316-1377)

Le temps des papes français

Une machine administrative puissante et décriée

Avignon / Rome : quelle capitale ?

Chapitre 5 - L'encadrement pastoral

La paroisse et son « curé »

Les multiples voies de la transmission du message

La place des laïcs

Chapitre 6 - Le dynamisme des cultes et des dévotions

La quête du salut : une aventure collective

Les enjeux spirituels et identitaires des cultes

Pèlerinages, indulgences et jubilés

Chapitre 7 - Les voies de la perfection : spiritualité et sainteté

Les séductions persistantes de la voie pénitentielle

La conquête de l’intériorité

La nouvelle sainteté

Chapitre 8 - Église et vie sociale

Poursuite de l’œuvre d’assistance

La formation des esprits

Le « bon usage du monde »

Chapitre 9 - Le Grand Schisme, l’épisode conciliariste et la réaffirmation de la papauté

Le Grand Schisme (1378-1417)

L'épisode conciliariste

La nouvelle donne de la puissance pontificale

Chapitre 10 - L'Église face à ses adversaires et au monde extérieur

Anciennes et nouvelles hérésies

Extension de l’exclusion

L'Occident latin sur la défensive

Chapitre 11 - La réorganisation de la vie régulière et les mouvements de l’observance

Les ordres monastiques au défi du renouveau

La division interne des ordres mendiants

Aux marges de la réforme

Chapitre 12 - Les Églises d’Occident au tournant des XVe et XVIe siècles

Les Églises des royaumes de « vieille chrétienté »

Les Églises de l’Empire

Les Églises des royaumes de « chrétienté nouvelle »

Conclusion générale

Tableau récapitulatif des ordres religieux cités dans le volume1

Les papes et les conciles du XIIIe au XVe siècle

Bibliographie

Copyright © Armand Colin, 2009

978-2-200-24668-6

XIIIe-XVe siècle

Collection U

Histoire

Ouvrage publié sous la direction de Geneviève Bührer-Thierry

Au seuil de cet ouvrage, j’ai plaisir à exprimer ma vive reconnaissance aux promotions

successives d’étudiants qui m’ont permis de le mûrir et aux trois lecteurs qui m’ont aidée à lui

donner forme, Andrée Nordon-Gérard, Bénédicte Sère et Patrice Wahlen.

Je remercie également son éditrice, Marie Lécrivain, pour sa confiance,

son écoute attentive et ses suggestions.

Armand Colin

21, rue du Montparnasse

75006 Paris

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous

pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des

pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue

une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage

privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les courtes citations

justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées

(art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%