Réutilisation des données du dossier hospitalier du patient à des

- 1 -

Réutilisation des données du dossier hospitalier du patient

à des fins de traitement statistique

Groupe de travail CIMES, CUESP, CNIM

Membres du groupe : François André Allaert (CHU Dijon, CENBIOTECH), Bertrand

Auverlot (CHU Dijon), Hervé Aubé ( CHU Dijon), Paul Avillach (HEGP, APHP), Jean-

Michel Cauvin (CHU Brest), François Chapuis (CHU Lyon), Gilles Chatellier (HEGP,

APHP), Marc Cuggia (CHU Rennes), Christel Daniel (HEGP, APHP), Jeanne Fresson

(Maternité régionale universitaire, Nancy)Bernard Garrigues (CH Aix en Provence), Grégoire

Moutel (Hôpital Corentin Celton APHP), Marcel Goldberg (INSERM U1018, Versailles Saint

Quentin), Jean-François Laurent (CRLCC Rennes), Laurence Leneveut (HEGP, APHP),

Catherine Quantin (CHU Dijon), Christine Riou (CHU Rennes), Emmanuelle Rial Sebagg

(Inserm U1027, Toulouse), Marie Zins (INSERM U1018, Versailles Saint Quentin)

Ce document est le fruit de la réflexion d’un groupe de travail auquel ont participé des

membres des collèges des enseignants de biostatistique, informatique médicale et santé

publique (CIMES et CUESP) et des membres du Collège National de l’Information Médicale

(CNIM).

Il constitue la synthèse du travail collaboratif mené jusqu’aujourd’hui.

La création de ce groupe a été motivée par la demande croissante de réutilisation des

données médicales, notamment auprès des DIM qui sont en première ligne en tant que

responsables du traitement de l’information médicale et garant de la confidentialité des

données médicales dans les établissements de santé.

L’objectif du groupe est de proposer un guide de bonnes pratiques pour la réutilisation des

données patient tenant compte des aspects éthiques, juridiques, métier et techniques, à l’usage

des DIM, des chercheurs et des établissements de santé.

Le document s’articule autour de deux parties, tout d’abord nous exposerons la

problématique, ensuite des premières propositions de bonnes pratiques et d’évolution seront

présentées.

Contexte

A l’hôpital, les données de santé sont initialement recueillies pour les soins, les modalités de

communication dans ce cadre sont définies dans le code de santé publique (art L1110-4). La

recherche biomédicale est encadrée également par des textes (Méthodologie de référence

éditée par la CNIL, consentement du patient, accès aux données du patient dans le cadre de

l’étude). Les études prospectives concernant les soins courants ou de recherche non

interventionnelle doivent faire l’objet du dépôt d’un dossier CCTIRS, puis d’un dossier CNIL

et dans le cas de recherche concernant les soins courants l’avis d’un CPP doit être pris. Le

patient est informé du recueil de ses données. Dans le cas d’études rétrospectives la démarche

doit être la même, mais son application paraît plus difficile. Si la recherche comprend

l’utilisation de données génétiques une demande d’autorisation auprès de la CNIL est

nécessaire.

- 2 -

La réutilisation des données biologiques est possible après information du patient (art L1211-

2 du CSP), mais lorsque la recherche porte sur des caractéristiques génétiques le

consentement du patient est nécessaire.

Il apparait aujourd’hui que les données de santé recueillies dans les établissements de santé

pour la prise en charge médicale du patient ou dans les bases de données médico-

économiques (PMSI) constituent un potentiel majeur pour la recherche clinique et

épidémiologique, les vigilances, l’évaluation de la qualité des soins et des pratiques

professionnelles, la santé publique en général. Le croisement de bases de données cliniques et

génomiques devient incontournable dans le domaine de la recherche biomédicale.

Le dossier patient informatisé se déploie sur les établissements facilitant l’accès à

l’information, en la rendant plus disponible et exploitable directement.

Des entrepôts de données biomédicaux se mettent en place ainsi que des entrepôts de données

médico-économiques. Ils sont alimentés à partir du système d’information hospitalier.

Les premiers contiennent les données patient issues du dossier informatisé, des systèmes de

gestion des laboratoires, d’imagerie ou des plateaux techniques, voire des données

génomiques. Ils peuvent être utilisés dans un contexte d’évaluation de la qualité des soins et

des pratiques professionnelles, dans un contexte de recherche clinique ou épidémiologique

permettant notamment d’étudier la faisabilité d’une étude, de constituer des cohortes de

patients pour une étude, d’enrichir les données de suivi de cohorte en population générale ou

encore être le support d’analyse de data-mining (ex : identification d’effets indésirables de

médicaments) ou le support pour la production d’indicateurs de santé .

Les seconds contiennent des données médico-administratives et ont pour objectif de fournir

des indicateurs de pilotage de l’établissement.

Il faut aussi souligner une forte incitation des instances européennes au partage des données,

notamment des biobanques et des bases de données de recherche en génétique humaine mais

aussi des systèmes d’information ou entrepôts de données cliniques. Des projets européens

ont déjà été sélectionnés par la commission européenne.

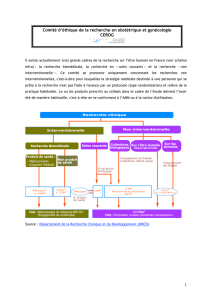

Les modalités de réutilisation de données de santé peuvent être classées non seulement en

fonction de la finalité (évaluation des pratiques ou recherche clinique ou épidémiologique),

mais aussi en fonction du type de données accédées (données agrégées, données individuelles

anonymisées ou dé-identifiées ou nominatives), et selon le périmètre de partage des données

(local au sein de l’équipe de soins qui a pris en charge le patient, local en dehors de cette

équipe, régional ou national, international).

Un schéma résumant la typologie de réutilisation des données de santé est joint en annexe.

Problématique

La réutilisation des données de santé en dehors du contexte des soins constitue un changement

de finalité du traitement des données par rapport au contexte de leur collecte. Elle nous

semble aujourd’hui mal encadrée par la loi. Les questions qui se posent sont exposées ci-

dessous autour de deux thèmes principaux.

Deux autres points ont été évoqués, il s’agit des aspects déontologique et économique de la

réutilisation des données de santé. La notion de propriété des données dans un contexte de

recherche en vue de publications scientifiques ou d’obtention de mise sur le marché de

thérapeutique ainsi que le modèle économique de l’accès aux données doivent être précisés.

Ils ne seront pas détaillés dans ce document, mais feront l’objet d’un développement ultérieur

- 3 -

1. Information du patient et conditions d’accès aux données

La réutilisation des données implique le plus souvent l’accès aux données nominatives, le

retour au dossier du patient étant nécessaire pour validation ou pour recontacter le patient

Les personnes qui souhaitent consulter le dossier du patient ne sont pas toujours les

professionnels qui ont suivi le patient. Le plus souvent ce sont des professionnels de

l’établissement mais dans certains cas ils peuvent être extérieurs à l’établissement (exemple

des enquêteurs des registres).

Entrent dans ce cadre :

les travaux de thèse, mémoires, études en vue d’une publication

le pré-screening

1

d’un protocole de recherche (recherche de patients répondant aux

critères d’inclusion d’une étude autorisée)

les études rétrospectives autorisées par la CNIL

l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou activités de soins et de prévention

le développement d’outils d’aide à la décision sur les entrepôts de données

Aujourd’hui le patient n’est pas informé de la consultation de son dossier.

Dans les études épidémiologiques prospectives, le patient a été informé de l’étude

initialement, mais le retour au dossier médical peut ne pas être explicite.

Information et droits des patients

L’information du patient de la réutilisation de ses données de soins à des fins de traitement

statistique dans le livret d’accueil du patient est-elle suffisante et quel niveau d’information

doit-on fournir en particulier pour les habilitations d’accès aux données (description des types

d’utilisation, des catégories professionnelles accédant au dossier patient), sachant que les

demandes de réutilisation peuvent se produire longtemps après le séjour du patient à l’hôpital?

Comment informer les patients pour les informations recueillies avant la mise à jour du livret

d’accueil ?

Une information collective est-elle suffisante pour les recherches sur données au sein de

l’établissement ?

En cas de nécessité d’information individuelle, comment apporter la preuve de l’information

du patient ?

Le patient peut-il s’opposer s’il s’agit d’une évaluation obligatoire (IPAQSS par exemple) ?

Quelle procédure pour les enfants, pour les mineurs les parents sont les interlocuteurs, mais

faut-il et comment les recontacter une fois passée leur majorité si on utilise leurs données

antérieures ?

Quelle procédure mettre en place pour l’enregistrement des oppositions ?

le patient s’oppose à l’utilisation secondaire de ses données recueillies pour soins

le patient s’oppose à être recontacté (enquêtes, pre-screening) mais accepte que les

données déjà recueillies soient utilisées

1

Def : phase préliminaire au contact du patient consistant en la recherche à partir des dossiers médicaux de

services de soins de l’établissement de patients répondant aux critères d’un essai clinique ou d’un protocole de

recherche autorisé. Cette phase est différente celle du screening qui est effectuée une fois le patient contacté et

ayant donné son consentement, les critères d’inclusion sont alors vérifiés et/ou complétés.

- 4 -

Professionnels habilités à accéder et utiliser les données

Peut-on étendre la notion d’équipe de soins à l’ensemble des professionnels de santé de

l’établissement, ou la notion de service à l’établissement, y compris si l’établissement est

multi-sites ?

Un professionnel extérieur à l’établissement, mais intervenant dans un protocole de recherche

autorisé (TEC ou ARC en pratique), peut-il accéder au dossier du patient en phase de pré-

screening ?

Un professionnel de l’établissement non professionnel de santé peut-il consulter le dossier du

patient dans le cadre de ses missions comme les audits (secrétaire administrative, ingénieur

qualité) ou encore l’exploitation des données médico-économiques (contrôleur de gestion

affecté dans les pôles) ?

Quelles sont les personnes habilitées à accéder aux entrepôts des Systèmes d’Information

décisionnels des établissements, contrôleurs de gestion, autre personnel administratif ?

2. Conditions de réutilisation des données patient

Réutilisation des données de soins dans les entrepôts biomédicaux

Une fois l’entrepôt déclaré, tout traitement de données hors production de statistiques

agrégées doit-il faire l’objet d’une déclaration CNIL même s’il s’agit d’un professionnel de

santé ou d’un service de l’établissement ?

Faut-il déidentifier les données de l’entrepôt, notamment pour le pré-screening et le

développement d’outils d’aide à la décision médicale ?

Peut-on conserver à part les données identifiantes pour pouvoir ensuite contacter le patient en

vue d’une inclusion dans une étude ou faire le lien avec une base de données nominative

préexistante ou ultérieure, déclarée ?

Une étude sur des données déidentifiées nécessite-t-elle une information individuelle du

patient ?

Quel encadrement pour l’inclusion de données génomiques dans les entrepôts biomédicaux ?

Réutilisation des données en dehors des entrepôts

Pour les registres des cancers, il existe une consigne de la CNIL demandant une information

générale et individuelle du patient sur la communication de données nominatives le

concernant par les établissements de santé, mais les DIM n’ont aucune certitude sur

l’information du patient : les registres demandent la transmission de données même si la prise

en charge principale dans l’établissement ne concerne pas le cancer, la consultation ultérieure

du dossier par les enquêteurs du registre n’est pas mentionnée dans les notes d’information

Les DIM sont par ailleurs sollicités pour transmettre des données PMSI pour diverses études

ayant reçu l’autorisation CNIL, données qui seront ensuite croisées avec d’autres bases de

données constituées spécifiquement pour l’étude : dans certains cas les informations

nominatives sont demandées (lorsque pour les mêmes sujets, il existe plusieurs sources de

données sans identifiant commun).

- 5 -

Les DIM peuvent aussi être contactés pour l’extraction et la communication d’informations

issues du dossier patient à l’extérieur de l’établissement.

Les DIM sont-ils habilités à transmettre les données et sous quelles conditions ?

Les bases de données épidémiologiques ou de recherche sont initialement constituées dans un

objectif précis par une équipe de recherche. Peuvent-elles être réutilisées dans le cadre d’un

nouveau thème de recherche par la même équipe ou par une autre équipe sans information du

patient ?

Propositions du groupe de travail

Ces propositions ne sont pas éloignées des procédures appliquées dans d’autres pays (USA,

Canada) et les recommandations de l’OCDE sur les biobanques et bases de données de

recherche en génétique humaine.

1. Information du patient de la réutilisation possible des données cliniques et

biologiques

Information dans le livret d’accueil, les salles d’attente et le site internet de l’établissement :

- de l’utilisation des données recueillies pour soins à des fins de recherche, d’évaluation,

de statistiques de santé et du retour possible au dossier sous la responsabilité du

médecin en charge de l’étude

- de la possibilité pour le patient de s’opposer à a réutilisation de ses données, en

distinguant deux niveaux d’opposition

le patient s’oppose à l’utilisation secondaire de ses données recueillies

pour soins

le patient s’oppose à être recontacté (enquêtes, pré-screening) mais

accepte que les données déjà recueillies soient utilisées

il doit savoir à qui adresser sa demande (DIM ?, Direction de la Recherche ?),

nécessité pour l’établissement de tenir un registre des refus

- du fait que si le patient n’a pas manifesté d’opposition et qu’il répond aux critères

d’inclusion d’une étude ayant reçu l’accord de la CNIL, il peut être recontacté pour

inclusion. Si celle-ci implique le recueil de nouvelles informations ou des

interventions, un consentement lui sera alors demandé

- que dans le cas d’une étude autorisée par la CNIL ou de travaux strictement à usage

interne à l’établissement, ne nécessitant pas de nouveau recueil, le patient ne sera pas

recontacté pour information

- que la communication des données à l’extérieur de l’établissement ne peut se faire que

dans le cadre d’une étude autorisée par la CNIL

o faut-il prévoir une mention spécifique pour la communication d’informations à

l’extérieur et avoir deux modalités d’opposition (utilisation en interne à

l’établissement ou la structure et utilisation en externe) ?

- le patient peut savoir pour quelles études ses données ont été utilisées (comment ??)

Information sur les sites internet de différentes instances : CNIL, ASIP, HAS, autre ?

Peut-on imaginer une gestion nationale avec un registre national des refus de première

intention ?

6

6

7

7

1

/

7

100%