DCEM1 Génétique Médicale

1

Faculté de Médecine Purpan

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Année universitaire 2008-2009

DCEM1

Génétique Médicale

E. Bieth,

G. Bourrouillou,

N. Chassaing,

P. Calvas

2

Plan

1°) Génétique clinique

1. Abord du malade en génétique, modes de transmissions et histoires familiales,

2. Examen clinique et notions de dysmorphologie et de syndromologie génétique

2°) Cytogénétique

1. Les anomalies chromosomiques, épidémiologie et signes d’appels,

2. Les examens chromosomiques, leurs indications, leur interprétation

3°) Génétique Moléculaire

1. Le diagnostic moléculaire, ses indications,

2. Les stratégies et l’interprétation,

3. Les règles et les modalités de prescription

4°) Diagnostic prénatal

1. Indications, modalité, limites

3

1 Génétique clinique

1.1 Abord du malade en Génétique clinique

1.1.1 Préambule

La génétique médicale est la discipline qui s’intéresse aux maladies génétiques notamment

dans leur dimension familiale. Il faut rappeler néanmoins que si toutes les maladies

héréditaires ont un déterminisme génétique en revanche la majorité des maladies génétiques

ne sont pas héritées (ex : cancers par mutations somatiques, maladies orphelines par néo-

mutations,…). La mise en évidence du caractère transmissible d’une affection tient une place

essentielle en médecine prédictive et préventive. Elle influe, parfois de façon déterminante,

sur la prise en charge médicale des patients et de leur famille et permet à travers le conseil

génétique des choix reproductifs éclairés. C’est pourquoi, il convient dès lors que l’on

suspecte une maladie génétique de rechercher systématiquement dans les antécédents

familiaux s’il existe ou non des éléments évocateurs d’une prédisposition héréditaire. Cette

recherche consiste en pratique à dresser à l’aide des symboles connus un arbre généalogique

précis (figure 1). Le sujet atteint pour qui un diagnostic a été initialement établi est appelé cas

index ou propositus, il est logiquement le point de départ de l’enquête généalogique. Ce

diagnostic de maladie génétique ou supposée telle repose classiquement sur des critères

phénotypiques et/ou génotypique ou caryotypique. On entend par phénotype l’ensemble des

caractères observables c’est-à-dire des éléments, pathologiques ou non, recueillis par

l’approche clinique. Cette dernière inclue classiquement la recherche des symptômes

fonctionnels grâce à l’interrogatoire, des symptômes dits objectifs grâce à l’examen physique

complet et enfin des signes seulement détectables par des examens paracliniques (imagerie

médicale, explorations en électrophysiologie, en biochimie…). L’approche clinique en

génétique médicale n’est donc pas fondamentalement très différente de celle des autres

spécialités mais, elle s’appuie à chacune des trois étapes de la démarche diagnostique, sur des

points particuliers qui lui confèrent une certaine spécificité. L’importance des antécédents

familiaux recueillis par l’interrogatoire a déjà été soulignée. Lors de l’examen physique on

s’attachera à rechercher plus particulièrement des anomalies morphologiques même minimes

qui peuvent constituer de précieux éléments d’orientation. Ainsi, les données de l’enquête

généalogique d’une part et la description de critères dysmorphiques (dysmorphologie) d’autre

part contribuent à restreindre le champ des hypothèses diagnostiques et à orienter la

prescription des examens paracliniques. Ces derniers visent essentiellement en génétique

médicale à étudier les caractéristiques génétiques : caryotype grâce aux analyses de

cytogénétique et génotype grâce aux analyses de génétique moléculaire. Il convient de

souligner qu’en dehors du caryotype, il n’existe pas aujourd’hui d’examen permettant

d’appréhender de façon globale les caractéristiques génétiques d’une personne. La

prescription de ces examens ne peut donc être systématique mais raisonnée c’est-à-dire guidée

par l’ensemble des éléments sémiologiques recueillis par un examen clinique minutieux. Or,

la sémiologie en génétique médicale est, nous allons le voir, riche, variée et complexe…

1.1.2 Spécificités de l’interrogatoire, enquête familiale et évaluation du caractère

transmissible.

1.1.2.1 Les données de l’interrogatoire sont cruciales tant pour la recherche d’une étiologie

génétique que pour l’évaluation du risque de récurrence d’une affection au diagnostic parfois

incertain et pour laquelle se pose la question du caractère transmissible ou pas. C’est une

4

étape de l’approche clinique aussi essentielle que celle de l’examen physique. L’interrogatoire

en génétique médicale doit, tout en étant concis, viser à l’exhaustivité : des renseignements a

priori d’importance mineure peuvent avoir dans certaines affections syndromiques complexes

une valeur capitale pour l’orientation diagnostique. Il doit aussi être adapté au consultant dont

l’émotivité, les barrières psychologiques (tabous familiaux par exemple) et la capacité de

compréhension (barrière linguistique par exemple) sont autant de difficultés à communiquer.

Enfin, l’interrogatoire doit être orienté : en fonction de l’affection concernée il conviendra de

bien faire préciser les circonstances qui ont conduit à sa découverte ainsi que son évolution

dans le temps (maladie fixée ou évolutive…) et de rechercher dans l’histoire familiale des

éléments susceptibles d’être en rapport avec la maladie.

La situation la plus emblématique est celle du jeune enfant présentant un retard des

acquisitions associé ou non à des anomalies malformatives. Il conviendra ici d’être

particulièrement vigilant aux antécédents maternels ainsi qu’aux circonstances de la grossesse

et de la période périnatale. Certaines données orientent en effet vers des causes acquises

responsables de phénocopies (on entend par phénocopies, des affections au phénotype

comparable mais d’origine -acquise ou innée- différente). La prise de toxiques pendant la

grossesse (alcool, médicaments tératogènes,…) ou certaines maladies infectieuses

(toxoplasme, virus,…) ou métaboliques (phénylcétonurie guérie, diabète,…) sont des causes

acquises bien connues de maladies congénitales malformatives et/ou de retard mental. De

même, une souffrance périnatale peut expliquer en partie ou en totalité un retard sévère des

acquisitions. En revanche, une origine génétique devra être particulièrement suspectée devant,

d’une part, la notion d’un antécédent de fausse-couches à répétition ou d’apparentes

difficultés de conception qui peuvent traduire l’existence d’une anomalie chromosomique

équilibrée chez l’un des deux parents, et, d’autre part, un âge parental élevé au moment de la

conception : âge maternel élevé favorisant les aneuploïdies (trisomie 21 notamment) et âge

paternel élevé favorisant la survenue de néo-mutations responsables d’affections dominantes

d’allure sporadique (achondroplasie par exemple). Il conviendra aussi de rechercher

l’existence d’anomalies détectées lors du suivi systématique de la grossesse et qui peuvent

être en relation avec des manifestations anténatales de l’affection: suivi échographique

principalement (biométries, clarté nucale,…) et éventuellement par le dosage au deuxième

trimestre des marqueurs hormonaux prédictif de trisomie 21.

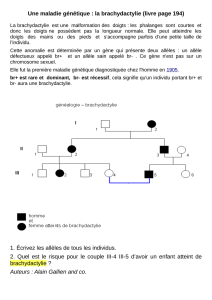

1.1.2.2 L’enquête familiale est un moment clé de l’interrogatoire. Elle vise d’une part à

collecter les principaux antécédents médicaux des sujets apparentés au cas index et d’autre

part à préciser la structure familiale sur plusieurs générations (généralement deux ou trois). La

réalisation d’un arbre généalogique annoté est le meilleur moyen pour mettre en évidence

dans un pedigree une prédisposition héréditaire à un trait morbide et pour évoquer des modes

possibles de transmission. Ainsi, la notion dans une même fratrie (hérédité d’allure

« horizontale) de plusieurs sujets atteints d’une affection rare et ayant des parents

asymptomatiques doit orienter vers une affection transmise en récessivité. Si de plus l’analyse

de la structure familiale révèle une consanguinité parentale l’hypothèse d’une affection à

transmission autosomique et récessive devient très probable. A l’opposé, la notion de

plusieurs sujets apparentés présentant des symptômes similaires fera plutôt évoquer une

transmission en dominance si ces sujets appartiennent à des générations différentes (hérédité

d’allure « verticale »). L’impact de ces données sur le conseil génétique peut être considérable

conduisant notamment à une évaluation plus précise du risque de récurrence de l’affection

dans la famille concernée. L’arbre généalogique est donc un élément indispensable du dossier

clinique du patient. Il convient d’utiliser pour sa réalisation les symboles et règles admises

internationalement et dont les plus courants ont été représentés dans la figure ci-dessous.

5

Arbre généalogique et symboles courants

IM

I

II

III

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Femme

Homme

Sexe non connu

Hétérozygote

Sujets atteints

Consultante

12SAG

Sujet décédé

Union

Divorce

Consanguinité

Pas de descendance

Propositus ou

Cas Index

12 SAG

Grossesse de 12 semaines

d’aménorrhée gravidiques

Enfant mort-né

Interruption Médicale de

Grossesse

Fausse-couche

Vrais jumeaux

III

3

Fig. 1

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

1

/

49

100%