Circuit du médicament et accréditation : enquête de pratiques

ARTICLE ORIGINAL

Circuit du médicament et accréditation : enquête de pratiques

“Drug-use-system”and accreditation: a clinical practice survey

S. LETHUILLIER

1

*, R. DELPLANQUE

1

, G. DUMESNIL

2

, J. LACROIX

1

1

Service pharmacie, Groupe hospitalier du Havre, Le Havre

2

Service qualité, Groupe hospitalier du Havre, Le Havre

Résumé

.Suite aux conclusions du rapport d’accréditation, le groupe hospitalier du Havre s’est fixé comme une des

priorités d’améliorer la qualité du circuit du médicament. L’objectif est de déterminer les points faibles de ce circuit afin

d’en déduire les actions préventives et hiérarchiser les actions essentielles. Une enquête de pratiques a été réalisée sur

l’ensemble de l’hôpital du Havre (2 085 lits) grâce à un questionnaire composé de 272 questions sur la prescription, la

dispensation et l’administration. La population cible est composée des médecins et des cadres infirmiers (réponse

collective avec les équipes soignantes), soit 373 questionnaires envoyés. Des échelles de fréquence et de gravité ont été

définies par un comité de pilotage et cotées de1à4.Seules les réponses à risque élevé pour le patient (criticité

supérieure ou égale à 3) sont présentées. Cent trente-sept questionnaires ont été exploités (36,7 %). Les principaux

dysfonctionnements au niveau de la prescription sont la rédaction de l’ordonnance par l’infirmière (34 % des

réponses), les retranscriptions (56 % répondent qu’ilyaaumoins deux retranscriptions), l’absence de validation

médicale des propositions pharmaceutiques d’équivalence thérapeutique (28 %). Les problèmes essentiels de la

dispensation et du stockage sont l’insuffisance des informations fournies pour la préparation et l’administration (44 %)

et la mauvaise lisibilité des mentions légales des formes médicamenteuses stockées dans les unités de soins (14 %). Au

niveau de l’administration, la faisabilité de la modification de la forme galénique est rarement validée (selon 25 % des

réponses) et l’enregistrement de l’administration n’est pas effective selon 35 % des réponses. Les thèmes de travail

retenus et traités successivement sont la rédaction de recommandations concernant la prescription et l’administration

des médicaments, les retranscriptions, la diffusion des informations données par la pharmacie, la gestion des stocks

dans les unités de soins.

Mots clés :

circuit du médicament, enquête de pratique, accréditation, criticité, action préventive

Abstract

.Since the accreditation report, the quality assurance of the drug-use-system of our hospital became a first

priority. The aim of such a process is to identify the weaknesses of the system in order to establish and prioritize

corrective actions. A clinical practice survey has been performed at the hospital of Le Havre (2085 beds) with a tested

questionnaire of 272 questions. The targeted population was composed with physicians and night and day nurse staff

(373 people). Frequency and gravity scales from 1 to 4 were defined by a professional committee. Only answers with

high-risk elements for patients (more or equal to 3) are presented here. One hundred (and) thirty-seven relevant

questionnaires (36.7%) were used. The main dysfunctions in prescriptions were: editing prescription by the nurse

(34%), drugs written twice (56%), lack of medical validation of suggested drug substitutions (16%). The two main

dispense and storage problems derived from a lack of information on how to prepare and administrate drug (44%)

and a mis-understanding of the Summary of Product Characteristics of drugs stored in care units (14%). Drug

administration problems were the lack of validation for the feasibility of oral form’s modification (25%) and

unregistered administrations (35%). Some guidelines have thus being elaborated on: 1) recommendations on drugs

prescription and administration, 2) prescriptions rewriting, 3) information on pharmacy department advices, and 4)

stock management in care units.

Key words:

drug-use-system, clinical practice survey, accreditation, criticality, preventive action

Le groupe hospitalier du Havre (GHH) a reçu la visite

du collège d’accréditation en juin 2002. La sécurisa-

tion du circuit du médicament a été définie comme

une priorité par les experts.

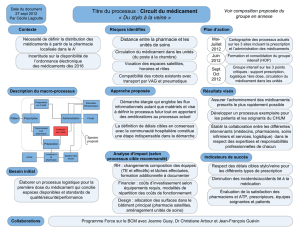

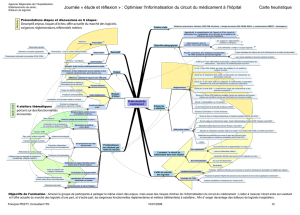

Dans le cadre d’une démarche qualité institutionnelle, le

Comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles

a souhaité la mise en place d’un groupe de travail

multidisciplinaire. Les objectifs sont l’optimisation de la

prise en charge thérapeutique des patients, la sécurisation

du circuit du médicament en réduisant les erreurs évitables

à chaque étape, et l’amélioration de l’efficacité et de

*Correspondance et tirés à part : S. Lethuillier

ORIGINAL ARTICLE

J Pharm Clin 2005 ; 24 (1) : 17-22

J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005 17

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

l’organisation de ce circuit, tant au niveau des unités de

soins que dans les pharmacies à usage intérieur.

Le premier travail de ce groupe consiste, grâce à une

enquête de pratiques, à établir un état des lieux, à

identifier les risques d’erreur aux différentes étapes (pres-

cription, dispensation, administration, surveillance du trai-

tement), à définir les axes d’amélioration et les actions

prioritaires.

Matériels et méthodes

L’étude repose sur une enquête de pratiques descriptives

[1, 2], transversale, conduite sur l’ensemble du Groupe

hospitalier du Havre. Cet hôpital est constitué de 2 085

lits sur 7 sites. Les trois activités principales sont la méde-

cine chirurgie obstétrique (MCO), la psychiatrie et la

gériatrie.

Un groupe de travail multidisciplinaire représentatif de

l’ensemble des acteurs concernés par le circuit du médica-

ment a été constitué. Il est composé de 13 personnes : 4

médecins, 3 pharmaciens, 4 cadres de santé infirmier, 1

cadre de santé préparateur, 1 ingénieur qualité. Ce

groupe a élaboré un questionnaire sur le circuit du médi-

cament à partir des référentiels réglementaires [3-10].

Le questionnaire a été testé par cinq équipes de soins, puis

validé après quelques modifications (Annexe 1). Il est

composé de 272 questions ouvertes et fermées portant sur

l’identification de la personne concernée, la prescription,

la dispensation et l’administration des médicaments (hors

médicaments dérivés du sang humain et hors stupéfiants).

La population cible comprend l’ensemble des prescrip-

teurs, les cadres infirmiers chargés de remplir deux ques-

tionnaires (un avec l’équipe de jour et un avec l’équipe de

nuit). Avant l’envoi des questionnaires, des réunions d’in-

formation ont été effectuées auprès des médecins et des

cadres de santé. Le délai de réponse a été de 50 jours. Un

message intranet a également été diffusé en expliquant les

objectifs de cette enquête de pratiques.

À réception des questionnaires, les données ont été enre-

gistrées sur un logiciel de statistiques Sphinx

®

. Le but étant

de déterminer les points critiques, les données ont été

analysées selon la méthode d’analyse des modes de

défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC)

[11-16]. Cette méthode utilise une cotation pour la fré-

quence de la défaillance (F), une cotation pour la gravité

des effets de la défaillance (G) et une cotation pour la non

détection des défaillances (ND). La cotation de la non

détection des défaillances a été jugée non pertinente

puisqu’il s’agissait d’une enquête de pratiques basée sur

un questionnaire, et non une étude d’observation. Le

produit de la fréquence et de la gravité permet de calculer

la criticité de la défaillance (C).

L’indice de fréquence a été calculé à partir des pourcenta-

ges obtenus selon le nombre de réponses positives au

dysfonctionnement cité par rapport au nombre total de

réponses à l’item. L’indice de gravité de chaque dysfonc-

tionnement a été obtenu par les moyennes des gravités

octroyées par chaque membre du groupe de travail. Les

échelles de cotation pour la fréquence et la gravité sont

présentées dans le tableau 1. Seuls les dysfonctionne-

ments critiques (criticité supérieure ou égale à 3) sont

exposés dans le tableau 2. À partir des dysfonctionne-

ments retenus, un plan d’actions préventives a été éla-

boré, en prenant en compte leur faisabilité par rapport à

nos moyens. Plus la criticité est élevée, plus le traitement

du dysfonctionnement sera traité en priorité.

Dans ce type d’analyse (AMDEC), un dysfonctionnement

qui engage le pronostic vital, mais qui est exceptionnel,

est traité avec une priorité moins importante qu’un dys-

fonctionnement fréquent et présentant peu de risque pour

les patients. Le groupe d’experts a pondéré les résultats

obtenus pour assurer une pertinence à l’analyse.

Résultats

Sur 373 exemplaires envoyés, 137 ont été retournés et

exploités, soit un taux de réponse de 36,7 %. L’encadre-

ment infirmier a répondu majoritairement (67,1 % :

92/137). Parmi les 137 exemplaires exploités, 66 %

étaient issus du personnel du secteur « médecine chirurgie

obstétrique » (MCO), 20 % du secteur psychiatrie, 12 %

du secteur gériatrie, soins de suite et rééducation et 2 %

étant d’origine inconnue. Par rapport au nombre de

questionnaires envoyés dans chaque filière, le taux de

réponse est de 36 % pour la MCO, 42 % pour la géria-

trie, soins de suite et rééducation, 37,5 % pour la psychia-

trie.

Pour les items avec indice de criticité élevée (supérieur ou

égal à 3), la cotation sur l’échelle de gravité et de

fréquence est présentée dans le tableau 2.

Prescription

La prescription est souvent et/ou toujours rédigée par le

personnel infirmier dans 34 % des cas. Il existe plusieurs

documents de prescription pour un même patient selon

24 % des réponses. La prescription est écrite sans la

présence de l’infirmière et sans informer l’infirmière selon

13 % des réponses. Il existe plusieurs retranscriptions de

la prescription (2 et plus) pour un même traitement selon

56 % des réponses. Des prescriptions sont faites orale-

ment pendant la nuit et les périodes de garde ou astreinte

(48 %), dont pour 27 % en l’absence de protocoles de

service. Selon 29 % des réponses, il n’existe pas de

protocoles pour effectuer des soins urgents dans le ser-

vice.

Si un produit équivalent au médicament prescrit est pro-

posé par la pharmacie, la prescription n’est pas modifiée

dans 28 % des réponses. Les médicaments des patients

entrant à l’hôpital sont laissés systématiquement, c’est-à-

dire sans accord écrit du médecin selon 11 % des répon-

ses. Concernant l’information nécessaire à la prescrip-

tion, 32 % ne savent pas si la liste des médicaments

référencés au GHH ainsi que les recommandations de la

commission des médicaments et des dispositifs médicaux

Tableau 1.Échelle de cotation pour la fréquence et la gravité

des défaillances.

Survenue de la

défaillance Coefficient

de fréquence Risque pour

le patient Coefficient

de gravité

0 à 01 % 1 Léger 1

10 à 03 % 2 Moyen 2

30 à 60 % 3 Sérieux 3

60 à 100 % 4 Vital 4

S. Lethuillier, et al.

J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005

18

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

stériles sont disponibles dans le service ; 24 % répondent

ne jamais ou rarement informer le patient lors d’une

modification du traitement médicamenteux.

Dispensation

Soixante-sept pour cent des réponses mentionnent des

difficultés à effectuer leur commande informatiquement,

d’où des ruptures dans l’approvisionnement des médica-

ments des services. Au niveau des services de soins, la

réception de la commande de médicament n’est pas

effectuée immédiatement, dans 22 % des cas. Cela pose

les risques de rupture de la chaîne du froid pour les

produits à conserver entre + 2 °C et + 8 °C. La proposi-

tion d’équivalence médicamenteuse effectuée par la phar-

macie est rarement montrée au médecin, selon 16 % des

réponses. Les propositions d’équivalence médicamen-

teuse ne sont pas toujours adaptées aux particularités du

patient (présentation galénique, hypersensibilité à un prin-

cipe actif ou à un excipient). L’entretien et la mise à jour du

contenu de l’armoire et du réfrigérateur ainsi que le

contrôle de la température du réfrigérateur ne sont pas

satisfaisants ou non effectués dans 24 % des cas. Le

rangement des médicaments n’est pas satisfaisant dans

25 % des cas : présence de produits non médicamenteux

dans les armoires mobiles et les réfrigérateurs ; pas de

suivi de la température du réfrigérateur. Selon 14 % des

réponses, la lisibilité des médicaments stockés au niveau

de l’unité de soins est absente : pas de date de péremp-

tion, pas de numéro de lot, voire pas de dosage dans de

rares cas (1,5 %). Dans 64 % des cas, l’armoire à médi-

caments n’est pas fermée à clé, et il n’existe pas de

procédure d’accès. Il n’existe pas de dotation, selon 68 %

des réponses. Les médicaments périmés ne sont pas

toujours retournés à la pharmacie (8,8 %). Ces dysfonc-

tionnements peuvent engendrer des ruptures de traitement

ou l’administration de traitement inefficace.

Administration

Dans 25 % des cas, l’administration des médicaments est

faite par les aide-soignants ; 22 % de l’encadrement

infirmier répond que le personnel infirmier administre des

médicaments non prescrits. Selon 17 % des réponses,

l’administration n’est pas toujours effectuée immédiate-

ment après la préparation. Les comprimés sont écrasés,

rarement après confirmation de la faisabilité (25 %).

Cette pratique est effectuée pour faciliter l’administration

mais peut modifier la biodisponibilité du principe actif ou

le détruire ; 14 % affirment que la date de péremption est

rarement ou jamais vérifiée avant l’administration. Dans

35 % des cas, il n’existe pas ou rarement d’enregistre-

Tableau 2.Résultats de l’analyse pour chaque dysfonctionnement critique.

Dysfonctionnements identifiés Indice de fréquence (F) Indice de gravité (G) Indice de criticité

1à4 1à4 (FXG=C),1à16

Prescription

Rédaction de la prescription par l’IDE 3 3 9

Documents de prescription multiples 2 3 6

Absence d’information à l’IDE lors d’une modification de traitement 2 3 6

Retranscriptions 3 3 9

Prescriptions orales 3 3 9

Absence de protocoles de soins urgents 2 4 8

Prescription non réadaptée avec le référencement de l’hôpital 2 3 6

Pas d’accord écrit pour la poursuite du traitement d’un patient entrant 2 3 6

Méconnaissance des informations sur le médicament 3 2 6

Absence d’information du patient lors d’une modification de traitement 2 3 6

Dispensation

Difficulté d’approvisionnement 4 1 4

Réception non immédiate des médicaments 2 2 4

Proposition d’équivalence médicamenteuse non montrée au médecin 2 3 6

Rangement insatisfaisant du stock médicament 3 2 6

Absence de lisibilité des médicaments stockés 2 3 6

Stock médicament non sous clé 3 1 3

Absence de dotation 3 1 3

Circuit des périmés non adéquat 1 3 3

Administration

Administration par des aide-soignantes 2 2 4

Administration de médicaments non prescrits 2 3 6

Administration non immédiate après la préparation 2 3 6

Retranscription de la validation de l’administration 3 3 9

Modification de formes galéniques orales sans accord de faisabilité 2 3 6

Date de péremption non vérifiée avant l’administration 2 3 6

Absence d’enregistrement de l’administration 2 2 4

Absence d’information pour l’administration 3 2 6

Méconnaissance de la pharmacovigilance 2 2 4

Circuit du médicament et accréditation

J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005 19

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ment de la validation de l’administration comportant les

différentes mentions légales. Selon 42 % des réponses, il

existe un document intermédiaire pour la validation de

l’administration. L’ensemble de ces dysfonctionnements

est la source d’erreur d’administration et d’événements

indésirables (cotation de la gravité à 3 pour la plupart des

items). Concernant la diffusion de l’information sur la

préparation et l’administration des médicaments, 44 %

répondent qu’elle n’est jamais ou rarement faite ; 18 % ne

connaissent pas la disponibilité de la fiche de pharmaco-

vigilance.

Discussion

Le taux de réponse est assez faible (36,7 %). Ceci s’expli-

que par le temps restreint donné pour le retour des

questionnaires, en période de vacances et de week-end

prolongés, et par la distribution d’une autre enquête sur

cette même période. De plus, certaines équipes se sont

regroupées pour répondre sur un même questionnaire. Le

taux de réponse s’en trouve affaibli mais la représentati-

vité en est d’autant plus renforcée.

La répartition des réponses est équitable entre les différen-

tes filières et les différents acteurs du circuit du médica-

ment.

Les risques induits par les dysfonctionnements observés

sont :

– une erreur de médication : il s’agit, en pratique, d’une

erreur de médicament, d’un oubli de médicament, d’une

administration de médicament non prescrit, d’une erreur

de dosage, de posologie, de rythme ou de voie d’admi-

nistration. Le taux d’erreurs relatives au médicament, avec

une distribution sans analyse pharmaceutique, serait de

l’ordre de 25 % à 45 % des doses administrées, selon les

études épidémiologiques [17, 18]. Ce risque existe avec

les dysfonctionnements observés au niveau de la prescrip-

tion. Les supports de prescription sont différents selon les

unités de soins (dossier médical, ordonnance papier nu-

mérotée, ordonnance papier à usage hospitalier, support

informatique). La retranscription de la prescription s’effec-

tue sur le dossier infirmier, la planification horaire murale,

les feuilles de température et les ordonnances fournies à la

pharmacie en partie. En attendant la solution attendue de

la prescription informatisée généralisée, il est indispensa-

ble de travailler sur le support de prescription ;

– une erreur de prescription : selon le décret du 2 décem-

bre 1994 [19] et l’arrêté du 31 mars 1999 [7], la

prescription est effectué par un médecin. Quand l’infir-

mière écrit une prescription orale d’un médecin, elle

prend le risque de se tromper dans la rédaction. Sa

responsabilité peut être mise en cause pour avoir effectué

un acte médical ;

– une prise en charge du patient inadéquate due à

l’absence de protocoles écrits ou à l’absence de médica-

ments nécessaires ou conservés dans de bonnes condi-

tions ;

– une observance médiocre liée au manque d’adhésion

du patient au traitement.

Actions préventives proposées

Les actions préventives proposées ont été élaborées en

prenant en compte la faisabilité qui permet de définir les

actions réalisables à moyen terme (1 an) et à long terme

(3 ans). Les actions proposées par le groupe de travail

sont regroupées dans le tableau 3.

Les recommandations pour la prescription comprendront

les modalités de prescription lors de l’arrivée d’un patient

à l’hôpital et les modalités de prescription d’un patient

hospitalisé (les personnes habilitées à prescrire, le mo-

ment de la prescription, l’accès au livret du médicament,

le support de prescription, les items de prescription).

L’imprécision des prescriptions manuscrites constitue un

facteur identifié de non qualité [20]. L’objectif est de

limiter au maximum les retranscriptions et d’obtenir une

prescription complète et conforme à la réglementation

[21]. Ce document contiendra également les modalités de

prescription en cas de transfert d’un patient, les situations

d’urgences et les modalités de prescription de sortie avec

les différents statuts des médicaments et les différents types

de prescription de certains médicaments. Une procédure

expliquera la gestion des équivalences entre la pharma-

cie et les services de soins.

Les recommandations sur la gestion du stock médicamen-

teux seront diffusées en rappelant : les différentes listes, la

traçabilité du stock (numéro de lot, date de péremption),

les conditions de température et la maintenance du réfri-

gérateur, les conditions d’hygiène et la fréquence de

vérification des périmés [22].

Les recommandations pour l’administration seront en ac-

cord avec le décret n° 2002-194 relatif aux actes profes-

sionnels et à l’exercice de la profession infirmier [10].

Cela rassemble les différentes étapes de l’administration :

la prise de connaissance de la prescription médicale, la

préparation avec explication des risques liés à la modifi-

cation de la forme galénique (conséquences pharmacody-

namiques et pharmacocinétiques), la délivrance du médi-

cament au patient, l’administration proprement dite au

patient, l’enregistrement de l’administration de la dose de

médicament sur un support unique et la surveillance

clinique du patient.

Suite aux résultats de cette enquête qui ont été présentés

aux différentes instances du groupe hospitalier du Havre

(Commission médicale d’établissement, Direction des

soins infirmiers, Commission du médicament et des dispo-

sitifs médicaux, Commission qualité), le groupe de pilo-

tage a décidé la mise en place de quatre groupes de

travail et établit un échéancier.

Le premier groupe a pour mission de rédiger des « bonnes

pratiques de prescription et d’administration du médica-

ment au GHH » et de les diffuser, après validation, auprès

de chaque unité de soins. Par l’analyse des causes des

risques d’erreur identifiés et les solutions trouvées, elles

insisteront sur les points essentiels et/ou spécifiques, réali-

sables au GHH. Leur prise en compte garantira l’efficacité

de l’organisation du circuit du médicament au sein de

chaque service. Les trois autres groupes de travail ont

pour thème : le support de prescription, les informations

données par la pharmacie, la gestion des approvisionne-

ments et des stocks dans les unités de soins.

Conclusion

Les recommandations pour la prescription et l’administra-

tion sont écrites et validées. Elles vont être diffusées sous

forme d’un guide. Ce dernier sera édité en version petit

format pour les prescripteurs et en version grand format

S. Lethuillier, et al.

J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005

20

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

pour les unités de soins. Le site intranet est créé avec les

actions des différentes sous-commissions, le livret théra-

peutique et les demandes de référencement. La coordina-

tion des vigilances a créé un diaporama dans le cadre du

plan de communication, notamment pour la pharmacovi-

gilance.

Pour effectuer le suivi du projet et l’adhésion du personnel

aux recommandations, une auto-évaluation est prévue, au

sein des services, grâce à une grille synthétique d’évalua-

tion des points critiques. Les erreurs médicamenteuses sont

recensées au niveau des soins infirmiers sous forme de

fiche de déclaration. Ces informations sont partagées

avec la pharmacie et servent d’indicateur.

Il est bien évident que ce travail important sera long et

exigera une communication exemplaire. Il a ses limites,

comme par exemple, en ce qui concerne la question des

retranscriptions. L’informatisation du circuit du médica-

ment, qui est en cours, nous paraît aujourd’hui, être la

solution la plus complète pour répondre à cette exigence

de sécurisation, que nous devons à chaque patient hospi-

talisé. ■

Références

1. Lepaux DJ, Briançon S, Lecompte T, Delorme N, Pinelli C. En-

quête sur les pratiques de prescription du médicament à l’hôpital. –

Concepts et méthode. Therapie 1997 ; 52 : 559-67.

2. Goubier-Vial C, Csajka C, Ferry S, Rochefort F, Boissel JP. Ré-

flexions préalables à l’implantation d’une enquête de prescription du

médicament à l’hôpital. Therapie 1996 ; 51 : 57-66.

3. Article L 4111-1 et 4111-2 du code de la Santé publique.

Professions de santé - Professions médicales - Exercice des profes-

sions médicales - Conditions générales d’exercice.

4. Article L 5111-1 et 5111-2 du code de la Santé publique. Produits

de santé - Produits pharmaceutiques - Dispositions générales relatives

aux médicaments - Définitions.

5. Article L 5126-5 du code de la Santé publique. Produits de santé -

Produits pharmaceutiques - Médicaments à usage humain - pharma-

cies à usage intérieur.

6. Article L 1111-7 du code de la Santé publique. Protection des

personnes en matière de santé – Droit des personnes malades et des

usagers du système de santé – Information des usagers du système de

santé et expression de leur volonté.

Tableau 3.Actions préventives proposées.

Dysfonctionnements identifiés Actions préventives proposées Délai de réalisation

Rédaction de la prescription par l’IDE Rédaction de recommandations

pour la prescription

Support de prescription

Moyen terme

Long terme

Documents de prescription multiples

Absence d’information à l’IDE lors d’une modification de traitement

Retranscriptions

Prescriptions orales

Prescription non réadaptée avec le référencement de l’hôpital

Pas d’accord écrit pour la poursuite du traitement d’un patient entrant

Absence d’information du patient

lors d’une modification de traitement

Proposition d’équivalence médicamenteuse non montrée au médecin

Absence de protocoles de soins urgents Rédaction de protocoles de soins courants

et de soins spécifiques à chaque unité

Long terme

Méconnaissance des informations sur le médicament Création d’un site intranet Comedims Moyen terme

Difficulté d’approvisionnement Rédaction de procédures sur la gestion des approvisionnements,

de la réception et des stocks des médicaments

Long terme

Réception non immédiate des médicaments

Rangement insatisfaisant du stock médicament

Absence de lisibilité des médicaments stockés

Stock médicament non sous clé

Circuit des périmés non adéquat

Absence de dotation Création et/ou révision des dotations Moyen terme

Administration par des aide-soignantes Positionnement de la directions des soins infirmiers Moyen terme

Administration de médicaments non prescrits Rédaction de recommandations

pour l’administration

Moyen terme

Administration non immédiate après la préparation

Retranscription de la validation de l’administration

Modification de formes galéniques orales sans accord de faisabilité

Date de péremption non vérifiée avant l’administration

Absence d’enregistrement de l’administration

Absence d’information pour l’administration

Méconnaissance de la pharmacovigilance Communication du groupe « Coordination des vigilances »

sur la pharmacovigilance

Moyen terme

Circuit du médicament et accréditation

J Pharm Clin, vol. 24, n° 1, mars 2005 21

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

1

/

6

100%