Atteinte cardiaque des laminopathies

Revue

Atteinte cardiaque des laminopathies

Karim Wahbi , Christophe Meune, Denis Duboc

Service de cardiologie, hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris

Résumé.Les laminopathies sont des affections génétiques en rapport avec une mutation du gène des lamines A et C, des protéines de la

membrane nucléaire. Les deux présentations cliniques les plus fréquents sont une cardiomyopathie dilatée isolée avec troubles conductifs et

troubles du rythme ventriculaire sévères ou l’association de cette même cardiomyopathie à une myopathie, le plus souvent une dystrophie

musculaire d’Emery Dreifuss. Il peut exister une neuropathie périphérique, une lipodystrophie ou des formes systémiques, notamment des

progeria. L’atteinte cardiaque conditionne le pronostic vital, avec un risque de mort subite rythmique très élevé, le plus souvent chez l’adulte

jeune. Une recherche de la mutation peut être effectuée en routine. Une enquête génétique et un bilan rythmique invasif doivent être

systématiques. Les indications à la pose d’un défibrillateur implantable en prévention primaire sont larges.

Mots clés : lamine, laminopathie, cardiomyopathie dilatée, mort subite

Abstract. Cardiac involvement in laminopathies. Laminopathies are hereditary disorders caused by mutations in the gene of nuclear

envelope proteins, the lamins A and C. They cause dilated cardiomyopathy with severe conductive disease and ventricular

tachycardia/fibrillation or the association with a skeletal muscle disease, like Emery Dreifuss dystrophy. Peripheral neuropathy, lipodystrophy

or systemic disorders like progeria have also been described. Cardiac involvement is responsible for the bad prognosis, with a high risk of

sudden death, in the third decade. Genetic screening can routinely detect the gene mutation. An invasive electrophysiological study has to be

systematicaly performed. An implantable cardioverter defibrillator therapy has to be discussed in primary prevention.

Key words: lamin, laminopathy, dilated cardiomyopathy, sudden death

Les

laminopathies sont constituées

d’un ensemble très hétérogène de

pathologies en rapport avec la muta-

tion d’un gène codant pour les lamines

A et C, des protéines de la membrane

nucléaire d’expression ubiquitaire.

Dans de nombreuses formes clini-

ques, l’atteinte cardiaque conditionne

le pronostic vital. Les formes cliniques

les plus fréquentes sont une cardio-

myopathie dilatée (CMD), isolée ou

une cardiopathie associée à une at-

teinte musculaire périphérique, avec

comme particularité un risque très

élevé de mort subite rythmique chez

l’adulte jeune. Une prise en charge

spécifique est nécessaire, reposant sur

un diagnostic génétique et de larges

indications à la mise en place d’un

défibrillateur implantable.

Phénotype cardiaque :

cardiomyopathie dilatée

avec troubles conductifs

(et rythmiques)

Il existe une grande variabilité

dans l’expression des phénotypes,

mais la séquence suivante est la

plus fréquemment observée [1-16].

D’abord la mise en évidence, entre

20 et 30 ans, alors que la fraction

d’éjection ventriculaire gauche est

normale ou subnormale de troubles

conductifs (bloc auriculoventriculaire

(BAV) de 1

er

degré, le plus souvent,

blocs intraventriculaires) et de trou-

bles du rythme supraventriculaires

(fibrillation, flutter, tachysystolie auri-

culaires), associés à un risque throm-

boembolique élevé [17]. Ensuite,

alors que la fonction systolique ventri-

culaire gauche est modérément alté-

rée, une aggravation des troubles

conductifs, le plus souvent sous la

forme d’un BAV de haut grade néces-

sitant un appareillage et l’apparition

de troubles du rythme ventriculaire

graves, constituent la première cause

de décès chez ces patients. Enfin, une

détérioration importante de la fonc-

tion systolique ventriculaire gauche

peut aboutir à insuffisance cardiaque

terminale, et nécessiter le recours à

une transplantation cardiaque.

m

t

c

Tirés à part : K. Wahbi

mt cardio 2007 ; 3 (2) : 157-63

mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007 157

Revue

doi: 10.1684/mtc.2007.0082

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

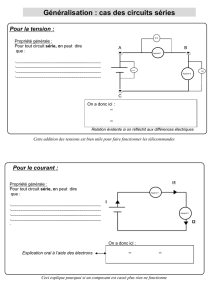

La figure 1 qui résume les données d’une méta-analyse

publiée en 2005 [18], reprenant l’ensemble des cas pu-

bliés, resitue la chronologie des différentes étapes. Les

troubles du rythme supraventriculaires ou ventriculaires

concernent un tiers des patients au cours de la seconde

décennie et presque la totalité des patients au delà de

30 ans. Surtout, plus de 40 % des patients ont été appa-

reillés au delà de l’âge de 30 ans. L’insuffisance cardiaque

est plus tardive et concerne plus de 60 % des patients

après 50 ans.

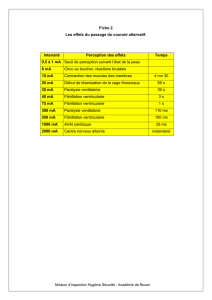

Le pronostic vital est moins bon pour les laminopathies

que pour les autres formes « génétiques » de CMD [19]

(figure 2). L’âge moyen de décès est de 46 ans. Le pronos-

tic est conditionné au premier plan par les troubles du

rythme ventriculaire dont la gravité est le plus souvent

sous estimée par rapport aux troubles conductifs. Beau-

coup de patients ont été appareillés avec un pacemaker et

font une mort subite en rapport avec un trouble du rythme

Liste des abréviations

BAV : bloc auriculoventriculaire

CMD : cardiomyopathie dilatée

Trouble du rythme

Pacemaker

Insuffisance

cardiaque

Pourcentage de patientsPourcentage de patients

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Âge

Âge

<10 10 - 20 20 - 30 >30

A

B

<30 30 - 40 40 - 50 >50

Figure 1.Chronologie d’apparition des complications rythmiques et conductives (A) et de l’insuffisance cardiaque (B) (d’après [17]).

Atteinte cardiaque des laminopathies

mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007

158

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

ventriculaire grave. Les données de la méta-analyse mon-

trent que parmi les 46 % de patients décédés de mort

subite, 43 % étaient porteurs d’un pacemaker. Les décès

étaient en rapport avec une mort subite dans 50 % des cas

pour les patients appareillés contre 43 % pour les patients

sans pacemaker [18]. En second lieu, 12 % étaient décé-

dés d’insuffisance cardiaque terminale, plusieurs trans-

plantés avec succès, du fait de l’absence de comorbidité

invalidante, notamment musculaire périphérique [18].

Formes cliniques

Les lamines sont exprimées de façon ubiquitaire et une

mutation du gène peut être associée à des phénotypes très

divers avec un tropisme pour les tissus musculaires, ner-

veux et adipeux. Toutes ces formes cliniques peuvent être

associées à une atteinte cardiaque du type de celle précé-

demment décrite. Il existe vraisemblablement un conti-

nuum entre ces différentes formes cliniques, les observa-

tions rapportant la combinaison de chacune d’entre elles

étant fréquentes (muscle + nerf, nerf + tissus adipeux,

etc.).

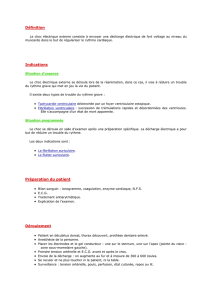

Il existe une grande variabilité inter et intrafamiliale

pour une même mutation. Ainsi, au sein de la première

famille à partir de laquelle a pu être identifié, par clonage

positionnel, le gène des lamines, certains patients présen-

taient une CMD isolée, d’autres une atteinte musculaire

isolée, d’autres des formes combinées [1, 2] (figure 3).

Variants cardiaques

Ont été également décrits des tableaux de non com-

paction du ventricule gauche [20], d’anévrisme apical

ventriculaire gauche [21].

Atteinte neuromusculaire

Elle peut être au premier plan avec des phénotypes très

différents : dystrophie d’Emery Dreifuss caractérisée par

des rétractions tendineuses importantes avec des coudes

bloqués en flexion [1, 2], une atrophie et une faiblesse

tibio-péronière ; myopathie des ceintures scapulaire et

pelvienne (LGMD 1B) [22] ; myopathie avec déficit qua-

dricipital isolé.

Autres atteintes

Elles sont multiples, les plus fréquentes sont une sous

catégorie de la neuropathie axonale de Charcot Marie

Tooth [23], des syndromes lipodystrophiques (dits de type

Dunningan) [24], une dysplasie acro-mandibulaire, des

anomalies systémiques pédiatriques ou néonatales très

sévères (syndrome progéroïde de Hutchinson Gilford,

syndrome de Werner, dermopathie restrictive) [25, 26].

Temps (années)

Survie (% de patients)

CMD avec laminopathie

CMD sans mutation du gène des lamines

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

010 20 30 40 50 60 70 80 90 100

p = 0,0072

Figure 2.Courbe actuarielle comparant la survie des patients atteints

d’une cardiomyopathie dilatée associée à une mutation du gène des

lamines A/C aux autres CMD. Le pronostic est moins bon en cas de

laminopathie (d’après [18]).

I

II

III

IV

V

12

123

12 3

**

1234

*

***

***

*

*********** * ***

**

*

*

*** **********

*

***

***

**

** *

12 3

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

78

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

45

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

6

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Figure 3.Arbre généalogique de la première famille a partir de laquelle a été identifiée la mutation du gène des lamines. Il illustre la présence

d’une variabilité intrafamiliale importante. En rouge les patients avec une atteinte musculaire périphérique et cardiaque. En rouge/rosé les

patients avec une cardiopathie isolée. Les étoiles désignent les patients explorés en génétique et les triangles les porteurs de la mutation (d’après

[1, 2]).

mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007 159

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Épidémiologie

La prévalence réelle des laminopathies est difficile à

appréhender compte tenu de l’individualisation récente

du gène, de la méconnaissance fréquente du diagnostic y

compris devant une présentation typique avec une CMD

familiale associée à des troubles conductifs et rythmiques

sévères. On dispose des données de séries où était effectué

un screening systématique de la mutation pour toutes les

CMD ou pour les CMD avec troubles conductifs sévères

[27-29]. Les chiffres de prévalence sont très variables,

mais il apparaît que les laminopathies représenteraient au

moins 5 % des formes génétiques de CMD.

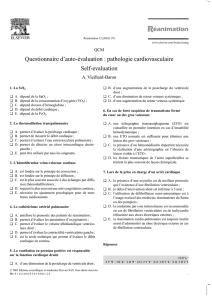

Génétique

Le gène des lamines A/C est situé sur le bras long du

chromosome 1 [30] (figure 4). La transmission est autoso-

mique. Ce gène comprend 12 exons et quatre isoformes

de lamines peuvent être codées par épissage alternatif.

Plus de 200 mutations différentes ont été identifiées, de

tous types [31-33]. La transmission se fait sur un mode

dominant dans la majorité des cas, notamment dans la

forme typique de CMD, d’où l’importance du conseil

génétique du fait du risque élevé que la mutation ait été

transmise à d’autres membres de la famille. Dans d’autres

formes cliniques plus rares, l’expression peut être réces-

sive. Les néomutations sont fréquentes, aussi l’absence de

contexte familial ne doit pas faire éliminer le diagnostic.

Aucune corrélation génotype phénotype n’a été trouvée. Il

existe une forme de dystrophie musculaire d’Emery Drei-

fuss pouvant aussi être associée à une CMD avec un profil

proche, de transmission liée à l’X en rapport avec la

mutation de l’émerine, une protéine nucléaire voisine des

lamines.

Physiopathologie

Les lamines sont des protéines de structure filamen-

taire, classées dans la catégorie des filaments intermédiai-

res de type V avec un domaine central hélicoïdal constitué

de 4 fragments et 2 extrémités globulaires N- et

C-terminales [34] (figure 4). Les formes A et C de lamines

sont dimérisées puis assemblées entre elles. Ce sont un des

principaux éléments constitutifs de la lamina nucléaire, un

réseau protéique qui tapisse le versant interne de la mem-

brane nucléaire. Elle auraient à la fois un rôle de charpente

pour la membrane nucléaire et un rôle d’interface entre la

membrane nucléaire et la chromatine, régulant l’expres-

sion des gènes (réplication de l’ADN, transcription de

l’ARN...) et jouant un rôle dans la différenciation et le

vieillissement cellulaire [35].

Deux théories physiopathologiques s’opposent [36].

La première, mécanique, le rôle de charpente n’étant plus

assuré, il existe une fragilité nucléaire aux contraintes

exercées, qui prédominent dans les tissus les plus sollici-

tés, au premier plan musculaires. L’examen au micros-

cope électronique de la membrane nucléaire montre alors

de nombreuses hernies et excroissances, un aspect en nid

d’abeille [37] (figure 5). La seconde théorie, fonctionnelle

avec des anomalies dans la régulation de la transcription,

des anomalies du vieillissement cellulaire, une apoptose.

Prise en charge des patients

Diagnostic positif

Clinique

Les éléments devant faire suspecter une laminopathie

devant un tableau CMD sont :

–Un contexte familial de CMD, de pathologie neuro-

musculaire, de mort subite, bien que leur absence ne

permette pas d’exclure le diagnostic car les formes spora-

diques sont aussi fréquentes,

–La survenue précoce des troubles du rythme supra-

ventriculaires et conductifs et leur contraste avec une

fonction systolique conservée,

–Des anomalies neuromusculaires associées, mêmes

minimes.

LMNA

Lamine A

Lamine C

Domaine

N-terminal Domaine central Domaine

C-terminal

12345 67 8910 11 12

664

Figure 4.Structure du gène des lamines A/C (12 exons) et des protéines (d’après [1]).

Atteinte cardiaque des laminopathies

mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007

160

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Analyse génétique

Une confirmation génétique est indispensable, la re-

cherche d’une mutation du gène peut être effectuée en

routine. Elle fait partie, à visée protocolaire, du screening

systématique de toute cardiomyopathie dilatée non éti-

quetée, par certaines équipes (aux Pays-Bas notamment).

En routine, les demandes doivent être limitées aux situa-

tions précédemment citées.

Conseil génétique

Compte tenu du mauvais pronostic et du risque élevé

de transmission (autosomique dominant), un conseil gé-

nétique s’impose afin d’évaluer le risque d’atteinte des

enfants et afin d’organiser une enquête génétique au sein

de la famille pour le dépistage chez les collatéraux et les

ascendants.

Évaluation pronostique

Le pronostic est conditionné en premier lieu par les

troubles du rythme ventriculaire. Viennent ensuite les

troubles conductifs, la dysfonction ventriculaire gauche et

enfin les complications emboliques des troubles du

rythme supraventriculaire.

Un bilan rythmologique le plus exhaustif possible doit

être effectué avec une exploration électrophysiologique

systématique ainsi qu’un bilan non invasif associant holter

ECG, épreuve d’effort. La fonction ventriculaire gauche

doit être évaluée, le plus souvent sur des paramètres

échographiques. Notre équipe effectue également systé-

matiquement une IRM cardiaque pour un examen anato-

mique plus complet, à la recherche notamment de corré-

lations entre les anomalies ventriculaires droites

BCD

A

Figure 5.Membranes nucléaires de cellules musculaires cardiaques de patients atteints de laminopathie en microscopie électronique. Les

flèches désignent les anomalies structurelles : blebs, déhissences, pores (d’après [18]).

mt cardio, vol. 3, n° 2, mars-avril 2007 161

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%