Génétique

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - décembre 1998 259

a maladie cœliaque (MC) est une maladie inflamma-

toire du tube digestif, caractérisée par un syndrome

de malabsorption intestinale avec atrophie villosi-

taire déclenché par le gluten alimentaire. Cette maladie est

l’exemple particulièrement représentatif d’une pathologie poly-

factorielle résultant de l’interaction de facteurs génétiques et

environnementaux.

La prévalence de la MC, estimée dans différents pays d’Europe,

se situe entre 1/300 en Irlande de l’Ouest et 1/1 000-1/2 000

dans d’autres régions (1). Elle est en fait très sous-estimée en

raison du grand nombre de cas paucisymptomatiques ou asymp-

tomatiques. Des études récentes de dépistage systématique

basé sur la recherche d’anticorps sériques dans la population

générale ont réévalué cette prévalence aux environs de 1/200.

La MC survient le plus souvent de manière sporadique. Pourtant,

le risque de MC dans la fratrie d'un patient est proche de 10 %,

soit vingt fois supérieur à la prévalence dans la population géné-

rale (si l’on considère une prévalence de 0,5 % pour les formes

symptomatiques) : cette valeur de 20, appelée λs, fixe le déter-

minisme génétique de la MC. À la différence des maladies

monogéniques, ce déterminisme n'obéit pas à des lois mendé-

liennes simples, du type “un gène anormal, codant pour une pro-

téine anormale, responsable d’une maladie”. Ses règles de trans-

mission complexes viennent en partie du fait que plusieurs

gènes, encore inconnus, sont impliqués. Ces gènes de prédispo-

sition ne sont pas des gènes mutés, mais des gènes polymorphes,

c’est-à-dire existant sous forme de variants alléliques normaux

présents dans la population générale, dont la combinaison fortui-

te chez un individu favorise la survenue de la maladie. De plus,

des facteurs environnementaux, en particulier alimentaires, inter-

fèrent avec les facteurs génétiques. Les études chez les jumeaux

monozygotes ont un grand intérêt pour donner une estimation

directe de la composante génétique dans un environnement

donné : dans le cas de la MC, le taux de concordance chez les

jumeaux atteint 70 % (2). Il y a donc seulement prédisposition

génétique à la MC, et l'environnement fait le reste.

Un des caractères essentiels de la physiopathologie de la MC est

sa composante immunologique, qui donne des indications éven-

tuelles pour orienter les recherches génétiques et pour com-

prendre comment les gènes et l’environnement peuvent inter-

agir. L’intervention du système immunitaire dans la pathoge-

nèse de la MC est étayée par un faisceau d’observations :

- la présence, dans le sérum des patients, d’anticorps de type

IgA anti-gliadine, et d’autoanticorps anti-endomysium dont la

cible antigénique a récemment été identifiée comme étant la

transglutaminase tissulaire, enzyme catalysant la formation de

liaisons ε-(γ-glutamyl)-lysine ;

- l’existence d’un infiltrat lymphocytaire de la muqueuse intes-

tinale, associant un infiltrat intra-épithélial constitué de lym-

phocytes T CD8+ et un infiltrat du chorion constitué de lym-

phocytes T CD4+ spécifiques de la gliadine, fraction toxique du

gluten ;

- l’association assez fréquente à d’autres maladies auto-

immunes chez un même patient, en particulier diabète insulino-

dépendant ou thyroïdite ;

- la forte association de la maladie cœliaque à certains antigènes

HLA de classe II.

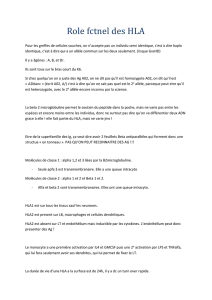

ASSOCIATION AVEC LES GÈNES HLA

Les gènes HLA du complexe majeur d’histocompatibilité

(CMH), localisés sur le bras court du chromosome 6, codent

pour un ensemble de molécules jouant un rôle crucial dans la

présentation d’antigènes aux lymphocytes T. Les molécules

HLA de classe I (HLA-A, B et C), exprimées à la surface de

Génétique

●

S. Caillat-Zucman*

* Laboratoire d’immunologie, hôpital Necker, Paris.

■La maladie cœliaque représente un modèle simple d’asso-

ciation avec le système HLA : 95 % des patients expriment la

molécule DQ2 formée par le dimère DQA1*0501-

DQB1*0201, codé en position cis chez les sujets DR3, ou en

position trans chez les hétérozygotes DR5/7.

■Les rares patients non-DQ2 expriment l’antigène HLA-

DQ8.

■Ces molécules DQ2 ou DQ8 présentent aux lymphocytes T

CD4 du chorion des fragments peptidiques de la gliadine

modifiée par la transglutaminase tissulaire.

■D’autres facteurs génétiques, encore inconnus, intervien-

nent dans la prédisposition à la maladie cœliaque.

■L’hétérogénéité génétique de la maladie en fonction de son

âge de survenue ou de sa sévérité reste à déterminer.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

L

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - décembre 1998260

DOSSIER THÉMATIQUE

toutes les cellules nucléées de l’organisme, présentent des pep-

tides antigéniques dérivés de protéines du soi, ou de protéines

virales ou tumorales, aux lymphocytes T CD8 cytotoxiques. Les

molécules HLA de classe II (HLA-DR, DQ et DP), exprimées

de manière beaucoup plus restreinte à la surface des cellules

dites “présentatrices d’antigène”, monocytes, macrophages ou

cellules dendritiques, présentent aux lymphocytes T CD4 auxi-

liaires des peptides antigéniques provenant de la dégradation de

protéines membranaires ou extracellulaires. Les molécules

HLA ont ainsi une fonction clé dans le maintien de l’intégrité de

l’organisme et dans le contrôle des réponses immunes.

Les molécules HLA de classe II sont des glycoprotéines trans-

membranaires constituées de l'association d'une chaîne αet

d'une chaîne β, codées respectivement par un gène A et un gène

B à chaque locus DR, DQ ou DP. Les domaines extramembra-

naires α1 et β1 forment une cavité qui constitue le site de fixa-

tion peptidique. L’interaction d’un peptide avec une molécule

de classe II au niveau de cette cavité se fait plus spécifiquement

par l'intermédiaire de quelques acides aminés cruciaux du pep-

tide, dits résidus “ancrés”.

La caractéristique essentielle des molécules HLA est leur

extrême polymorphisme, qui leur permet de présenter une mul-

titude de peptides différents aux lymphocytes T. Ce polymor-

phisme allélique est essentiellement localisé au niveau du site

de fixation peptidique, et conditionne la spécificité et l'affinité

de la liaison de tel ou tel peptide par les molécules HLA d'un

individu. Le haut degré de polymorphisme des molécules HLA

explique comment des individus différents s'adaptent et répon-

dent différemment aux antigènes qu'ils rencontrent. Un individu

DR3 ne va pas fixer et présenter un peptide donné aux lym-

phocytes T de la même façon qu'un individu DR1. Le poly-

morphisme HLA influe également sur la sélection du répertoire

des lymphocytes T au cours de leur différenciation thymique.

Cet ensemble de caractéristiques fait des gènes HLA d'excel-

lents candidats dans la prédisposition à la MC.

Le polymorphisme HLA de classe II est généré de plusieurs

manières :

- La première repose sur l’existence d’un polymorphisme allé-

lique codé à chaque locus. La région DR contient un gène A

codant pour une chaîne DRαmonomorphe et au moins un gène

B codant pour une chaîne DRβpolymorphe. Les régions DQ et

DP contiennent chacune un gène A codant pour une chaîne α,et

un gène B codant pour une chaîne β, toutes polymorphes.

Chaque individu exprime ainsi deux molécules DR, deux molé-

cules DQ et deux molécules DP.

- L'association des chaînes αet βen dimères se fait surtout par

un phénomène de cis-complémentation : pour un locus donné

(DR, DQ ou DP), les chaînes αet βcorrespondantes sont

codées par les gènes A et B situés sur le même chromosome ; la

cellule exprime donc à sa surface une molécule αβ d'origine

paternelle et une molécule αβ d'origine maternelle. Toutefois, il

peut aussi y avoir des molécules codées par trans-complémen-

tation : par exemple, une chaîne DQαcodée sur le chromosome

paternel s'associe à une chaîne DQβcodée sur le chromosome

maternel, ou vice versa. Ces molécules “hybrides” sont généra-

trices d'un polymorphisme structural et fonctionnel.

- Enfin, un troisième niveau de polymorphisme résulte de

l’existence de plusieurs gènes DRB (DRB1, DRB3, DRB4,

DRB5). Sur un haplotype donné, outre le gène DRB1, qui code

pour la chaîne DRβtraditionnelle, on retrouve le gène DRB3

(chez les sujets DR3, 5 ou 6), le gène DRB4 (chez les sujets

DR4, 7 ou 9) ou le gène DRB5 (chez les sujets DR2). Ainsi, un

individu DR4 possède une molécule DRαβ dont la chaîne β1

est codée par le gène DRB1 polymorphe, et une autre molé-

cule DRαβ dont la chaîne β4 est codée par le gène DRB4, lui

aussi polymorphe.

Association HLA-MC

Le rôle du système HLA dans la prédisposition à la MC est

connu depuis longtemps. Dans la fratrie d’un patient, les sujets

HLA-identiques au propositus ont un risque de 30 % de déve-

lopper une MC, ce qui signifie que les gènes HLA contribuent

pour environ 40 % au degré d’aggrégation familiale (3). La dif-

férence entre ce risque de 30 % pour un germain HLA-identique

et le risque de 70 % pour le jumeau monozygote d’un patient

confirme bien l’intervention d’autres gènes non HLA dans le

développement de la MC.

En Europe du Nord, la majorité des patients expriment l’allè-

le DR3 à l’état homozygote ou hétérozygote, alors qu’en

Europe du Sud, où l’allèle DR3 est plus rare, on trouve plus

fréquemment des patients hétérozygotes DR5/7. En fait, la

caractéristique commune à l’ensemble de ces patients est la

présence du dimère DQ2, résultant de la combinaison d’une

chaîne αcodée par l’allèle DQA1*0501 et d’une chaîne β

codée par l’allèle DQB1*0201 (4). Ce dimère DQ2 peut être

codé en cis chez les patients DR3 (les allèles DQA1*0501 et

DQB1*0201 sont alors codés tous deux sur l’haplotype DR3

du fait du fort déséquilibre de liaison existant entre les gènes

DR et DQ) ou en trans chez les patients DR5/7 (l’allèle

DQA1*0501 étant codé sur l’haplotype DR5 et l’allèle

DQB1*0201 sur l’haplotype DR7) (tableau I). Plus de 95 %

des patients expriment ainsi la molécule DQ2, par rapport à

20-30 % des sujets de la population générale. Les sujets DQ2

ont donc un risque relatif environ 30 fois supérieur à celui des

sujets non-DQ2 de développer une MC (5, 6). Les 5 % de

DR3 DQA1*0501 DQB1*02 DQ2 codé en cis

DR7 DQA1*0201 DQB1*02 DQ2 codé en trans

DR11 DQA1*0501 DQB1*0301

DR4 DQA1*0301 DQB1*0302 DQ8

Tableau I. HLA de la maladie cœliaque.

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - décembre 1998 261

patients non-DQ2 expriment le plus souvent l’allèle DQ8

(DQA1*0301/DQB1*0302) présent sur l’haplotype DR4 (7).

Ces patients DQ8 ne diffèrent des autres par aucune caractéris-

tique clinique, biologique ou histologique. Les cas de MC

authentifiée n’exprimant ni l’allèle DQ2 ni l’allèle DQ8 sont

exceptionnels.

Un élément important à considérer dans les études génétiques

est la possibilité d’une hétérogénéité selon les formes cli-

niques de la maladie. La MC peut varier en fonction de plu-

sieurs critères : l’âge de début, la survenue de complications,

en particulier de lymphomes digestifs, l’existence d’une

maladie auto-immune associée, la résistance au régime sans

gluten... Les données concernant une possible hétérogénéité

génétique de la MC en fonction de ces divers critères sont

encore peu nombreuses (8, 9), mais suggèrent un “effet-dose”

défavorable de l’allèle DQB1*0201 qui, lorsqu’il est présent

à l’état homozygote (chez les sujets DR3/3 ou DR3/7), pré-

dispose à un début précoce de la MC ou à une forme plus

sévère.

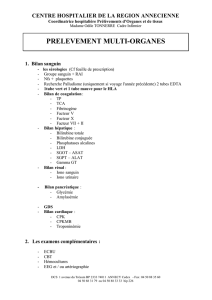

L’ensemble de ces données font que le typage HLA dans la

MC peut avoir un intérêt diagnostique, très faible bien sûr par

rapport à l’histologie et aux anticorps spécifiques, mais n’a en

aucun cas d’intérêt prédictif en dehors des fratries de patients,

ni d’intérêt pronostique quant à l’évolution ou la sévérité de

la maladie.

Mécanisme d’action des molécules HLA-DQ dans la MC

Il est possible d’isoler, dans la muqueuse intestinale de patients,

des lignées et clones de lymphocytes T CD4+ qui prolifèrent

spécifiquement vis-à-vis de la gliadine en présence de cellules

présentatrices d’antigène DQ2 ou DQ8 (phénomène de restric-

tion HLA) (10). Par ailleurs, on sait que les molécules HLA-

DQ2 fixent préférentiellement des peptides qui portent des rési-

dus chargés négativement à certaines positions cruciales. Or,

aucun peptide issu de la séquence native de la gliadine ne peut

se fixer avec une bonne affinité aux molécules DQ2 ou DQ8 et

ne peut reproduire l’effet stimulant de la gliadine entière sur les

lymphocytes T CD4+. Des travaux récents permettent de pro-

poser une explication à ces observations : la transglutaminase

tissulaire, cible antigénique des autoanticorps anti-endomy-

sium, provoque in situ la déamidation de la gliadine (transfor-

mation de ses résidus glutamine en résidus acide glutamique),

générant ainsi des fragments peptidiques chargés négativement

qui peuvent se fixer spécifiquement aux molécules HLA-DQ2

ou DQ8 et sont reconnus spécifiquement par les clones T CD4+

(11, 12).

GÈNES NON HLA DE PRÉDISPOSITION À LA MC

L’identification de gènes de prédisposition à la MC peut se faire

par deux approches différentes. La première consiste à analyser

des gènes dits “candidats”, codant pour des produits potentiel-

lement impliqués dans le développement de la MC (facteurs de

la réponse immunitaire, de l’inflammation, de la croissance des

cellules épithéliales...), et à étudier le polymorphisme de ces

gènes au sein de familles de patients. Ces candidats sont très

variés, et cette approche a pour l’instant été peu fructueuse.

L’autre approche consiste à analyser de manière systématique

l’ensemble du génome à l’aide de marqueurs polymorphes de

type “microsatellites” balisant le génome à intervalles réguliers,

et à étudier la ségrégation de ces marqueurs dans des familles de

patients, pour localiser une ou plusieurs régions dites “de sus-

ceptibilité”. Les travaux menés ces dernières années dans cette

optique sont, là encore, assez peu informatifs, portant sur un

trop faible nombre de familles, ce qui conduit à des résultats

contradictoires et non répliqués (13, 14).

CONCLUSION

Les études génétiques dans la MC ont un intérêt double :

• D’une part, elles identifient des gènes dont les produits sont

impliqués dans la physiopathologie de la maladie, et permet-

tent donc de mieux comprendre les mécanismes de développe-

ment de la MC. À la lumière de travaux majeurs menés ces der-

nières années, il est aujourd’hui tentant de proposer un schéma

physiopathologique de la MC : la gliadine, pour une raison

encore mal comprise, traverse l’épithélium intestinal et est

alors déamidée par la transglutaminase tissulaire, enzyme

constitutionnellement produite par les cellules mononucléées,

les fibroblastes et les cellules endothéliales présentes dans la

matrice sous-épithéliale de la muqueuse digestive. Chez cer-

tains sujets porteurs de l’allèle HLA-DQ2 ou DQ8, et proba-

blement sous l’influence d’autres facteurs génétiques, les néo-

déterminants antigéniques qui résultent de cette modification

enzymatique de la gliadine sont présentés par les cellules de

type monocytaire ou dendritique du chorion aux lymphocytes

T CD4+, qui s’activent spécifiquement et génèrent une répon-

se immune de type Th1 (production de cytokines inflamma-

toires telles que IFNγet TNFα). Il en résulte une activation non

spécifique des lymphocytes T intra-épithéliaux CD8+, des

polynucléaires et des macrophages, qui vont exercer leur action

cytotoxique directe ou indirecte sur les entérocytes intestinaux

et provoquer les lésions muqueuses de la MC. Parallèlement,

par un phénomène de coopération entre lymphocytes T CD4+

et plasmocytes du chorion, des anticorps IgA anti-gliadine et

anti-transglutaminase sont produits.

•D’autre part, les études génétiques aident à dépister les sujets

à risque de développer la MC, ou présentant une forme latente

de la maladie. Dans ce dernier contexte, en l’absence de traite-

ment spécifique autre qu’un régime coûteux et contraignant,

ce dépistage fait à l’heure actuelle l’objet d’un débat contro-

versé. ■

Mots-clés : Maladie cœliaque - Prédisposition génétique -

HLA.

La Lettre de l’Hépato-Gastroentérologue - n° 6 - décembre 1998262

DOSSIER THÉMATIQUE

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Greco L., Maki M., Di Donato F. et coll. Epidemiology of coeliac disease in

Europe and the Mediterranean area. In : Common food intolerances, vol. I.

Epidemiology of coeliac disease. Kargel, Basel 1992 ; 25-44.

2. Walker-Smith J.A. Discordance for childhood coeliac disease in monozygote

twins. Gut 1973 ; 14 : 374-75.

3. Petronzelli F., Bonamico M. et coll. Genetic contribution of the HLA region to

the familial clustering of coeliac disease. Ann Hum Genet 1997 ; 61 : 307-17.

4. Sollid L.M., Markussen G., Ek J. et coll. Evidence for a primary association of coe-

liac disease to a particular HLA DQ

α

/

β

heterodimer. J Exp Med 1989 ; 169 : 345-50.

5. Thighe M.R., Hall M.A., Barbado M. et coll. HLA class II alleles associated

with coeliac disease susceptibility in a southern European population. Tissue

Antigens 1992 ; 40 : 90-7.

6. Djilali-Saiah I., Caillat-Zucman S., Schmitz J. et coll. Polymorphism of anti-

gen processing (TAP, LMP) and HLA class II genes in coeliac disease. Hum

Immunol 1994 ; 40 : 8-16.

7. Spurkland A., Sollid L.M., Polanco I. et coll. HLA-DR and -DQ genotype of

coeliac disease patients serologically typed to be nonDR3 or nonDR5/7. Hum

Immunol 1992 ; 35 : 188-92.

8. Howell W.M., Leung S.T. et coll. HLA-DRB, -DQA, and -DQB polymor-

phism in coeliac disease and enteropathy-associated-T-cell-lymphoma.

Common features and additional risk factors for malignancy. Hum Immunol

1995 ; 43 : 29-37.

9. Congia M., Cucca F. et coll. A gene dosage effect of the

DQA1*0501/DQB1*0201 allelic combination influences the clinical heterogenei-

ty of coeliac disease. Hum Immunol 1994 ; 40 : 138-42.

10. Lundin K.E.A., Scott H., Hansen T. et coll. Gliadin specific, HLA DQ

(

α

1*0501,

β

1*0201) restricted T cells isolated from the small intestinal mucosa

of coeliac disease patient. J Exp Med 1993 ; 178 : 187-96.

11.

Dieterich W., Ehnis T. et coll. Identification of tissue transglutaminase as

the autoantigen of coeliac disease. Nature Medicine 1997 ; 3 : 797-801.

12. Molberg O., McAdam S.N. et coll. Tissue transglutaminase selectively modi-

fies gliadin peptides that are recognised by gut-derived T cells in celiac disease.

Nature Medicine 1998 ; 4 : 713-7.

13. Zhong F., Mc Combs C.C. et coll. An autosomal screen for genes that pre-

dispose to coeliac disease in the western countries of Ireland. Nature Genet

1996 ; 14 : 329-33.

14. Houlston R.S., Tomlinson I.P.M. et coll. Linkage analysis of candidate

regions for coeliac disease genes. Hum Mol Gen 1997 ; 6 : 1335-9.

1

/

4

100%