nous essayons de - Perspectives Agricoles

N°408 - Février 2014

PERSPECTIVES AGRICOLES

61

LES INNOVATIONS

JULIE FIEVET, AGROPARISTECH

« NOUS ESSAYONS DE

mieux prédire l’effet hétérosis »

Très développées en maïs, les variétés hybrides commencent à faire

leur apparition en blé. Ces croisements de variétés sont guidés par la

recherche de l’effet d’hétérosis. Explications avec Julie Fievet, maître

de conférences à AgroParisTech et chercheuse à l’UMR de génétique

végétale, à la ferme du Moulon.

Perspectives Agricoles : Qu’entend-on par « effet

hétérosis » en sélection végétale ?

Julie Fievet : L’effet hétérosis, qu’on appelle aussi

vigueur hybride, consiste en un gain de vigueur

résultant du croisement entre deux variétés. Il

s’agit d’un phénomène universel qui touche toutes

les espèces à reproduction sexuée, pour les carac-

tères quantitatifs. L’effet hétérosis est bien connu

pour le maïs, mais il est aussi observé chez le col-

za, la levure, les huîtres ou encore les ovins.

P.A. : Comment ce phénomène a-t-il été découvert ?

J.-F. : L’hétérosis est un phénomène observé depuis

très longtemps. Il a notamment été mis en évidence

au niveau interspécifique par Kölreuter en 1794

puis au niveau de croisements intra-spécifiques par

Darwin en 1876. La formalisation de cette obser-

vation remonte elle au début des années 1900 via

les travaux de deux agronomes américains : Shull

et East. Leurs travaux de recherches ont montré

qu’en croisant deux maïs peu productifs, on pou-

vait obtenir un descendant plus vigoureux et que les

autofécondations successives étaient défavorables.

La base génétique principale de ce phénomène est

donc la complémentation entre les deux parents

pour des gènes dominants favorables. Un point im-

portant : l’effet hétérosis s’exprime surtout lorsque

les variétés sont éloignées génétiquement.

LES INNOVATIONS

DANS LES TUYAUX

Julie Fievet, qui partage son temps

entre l’enseignement et la recherche,

est spécialisée dans la culture du maïs.

© L. Monteillet, Perspectives Agricoles

408 heterosis.indd 61 10/01/2014 16:12:29

Février 2014 - N°408

PERSPECTIVES AGRICOLES

62

LES INNOVATIONS

DANS LES TUYAUX

P.A. : comment a-t-il été exploité dans les sché-

mas de sélection ?

J.-F. : Au début du XXe siècle, les champs de maïs

étaient composés d’un mélange de variétés, de

faible vigueur. Les rendements étaient faibles. Il

fallait lever des verrous : les plantes mères res-

taient peu productives, n’offrant qu’une quantité de

semences limitée, et le résultat des croisements

était difficilement prévisible. Pour contourner le

premier obstacle, des hybrides à trois ou à quatre

voies ont été créés. Ainsi, deux variétés étaient

croisées, puis leur descendant, un hybride, était à

nouveau croisé avec une variété pure (pour donner

un hybride 3 voies) ou un autre hybride (pour don-

ner un hybride 4 voies). En parallèle, la sélection

des variétés lignées, qui servent de parents aux

hybrides, s’est développée. Ce travail sur les li-

gnées parentales a permis de produire des lignées

plus vigoureuses et donc d’avoir des semences

d’hybrides simples (hybrides F1) en quantité suf-

fisante, et de structurer la diversité génétique de

façon à pouvoir choisir les lignées qui allaient le

mieux se combiner et donc permettre d’observer

le maximum d’hétérosis.

Le développement des hybrides en maïs a été très

important. Les premières variétés sont arrivées en

France peu après la seconde guerre mondiale. Au-

jourd’hui, les variétés hybrides concernent autour

de 98 % du marché.

P.A. : Pour développer des hybrides, il faut donc

au préalable obtenir des lignées…

J.-F. : Au niveau génétique, à force de réaliser des

autofécondations de variétés, nous sommes arri-

vés à fixer des lignées en six ou sept générations.

L’objectif était d’obtenir des variétés homozygotes

(des lignées), c’est-à-dire porteuses pour chaque

gène de deux copies identiques dans le cas du

maïs. Les lignées pures de maïs sont un matériel

de travail qui n’est pas du tout intéressant d’un

point de vue agronomique, ce qui n’est pas le cas

des lignées de blé. Mais ce sont des variétés qui

vont être croisées pour donner des hybrides, dont

la première génération est 100 % hétérozygote.

C’est sur cette génération que l’effet d’hétérosis

est le plus fort, quand les parents ont réussi à don-

ner leurs bons éléments respectifs à leur descen-

dant. En maïs, on peut obtenir jusqu’à 30 % de gain

de rendement par rapport à des variétés popula-

tion. Mais cela ne marche pas à tous les coups,

c’est pour cela qu’il faut tester des combinaisons.

P.A. : Les nouvelles technologies, telles que le

marquage moléculaire, facilitent-elles le travail

de sélection ?

J.-F. : Oui, car les marqueurs moléculaires peuvent

être comparés à des bornes kilométriques, qui

nous permettent de nous repérer sur le génome

et d’identifier des zones impliquées dans le déter-

minisme d’un caractère. Notre travail de sélection

se pratique maintenant « moins à l’aveugle ». Les

Nous souhaitons mieux utiliser la

diversité génétique pour produire

de nouvelles lignées. »

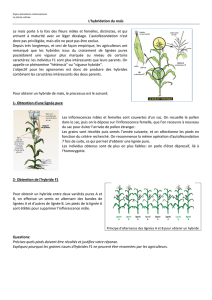

Un maïs hybride entre ses deux parents :

l’effet hétérosis est plus grand lorsque

les parents sont distants génétiquement.

© D.R.

%, c’est le gain de

rendement potentiel

obtenu avec une variété

de maïs hybride.

30

408 heterosis.indd 62 10/01/2014 16:12:42

N°408 - Février 2014

PERSPECTIVES AGRICOLES

63

LES INNOVATIONS

zones favorables peuvent être suivies au cours des

programmes de sélection, ce qui permet un déve-

loppement plus rapide des complémentarités entre

parents.

P.A. : Les variétés hybrides permettent-elles seule-

ment de gagner en rendement ?

J.-F. : Non, un effet hétérosis peut être observé

au niveau de bien d’autres caractères : hauteur de

plante, résistance à la maladie, résistance au déficit

hydrique, nombre de feuilles, précocité de floraison…

Il est cependant plus important pour les caractères

les plus complexes tels que le rendement.

P.A. : Doit-on encore attendre un progrès génétique

grâce à l’effet hétérosis ?

J.-F. : En maïs, il y a encore des découvertes. Le po-

tentiel des lignées augmente, à tel point que le rende-

ment de certaines lignées a rejoint celui des premiers

hybrides… Mais les hybrides ne cessent de progresser

parallèlement. L’écart entre lignées et hybrides reste

important ce qui justifie le développement de varié-

tés hybrides pour le maïs. Aujourd’hui, nous travail-

lons sur la base des groupes hétérotiques, qui ras-

semblent des lignées génétiquement assez proches.

Dans les schémas de sélection classiques du maïs,

une variété est choisie pour représenter son groupe

hétérotique, on la nomme testeur, et elle est croi-

sée avec les lignées d’autres groupes hétérotiques

de façon à tester de nouvelles combinaisons. La re-

cherche continue d’explorer des voies d’amélioration,

notamment grâce au projet investissement d’avenir

Amaizing. Depuis 2011 et pour une durée de huit ans,

celui-ci fédère tous les acteurs de la filière pour amé-

liorer la résistance des variétés au déficit hydrique, au

froid ou encore leur capacité à valoriser la nutrition

azotée. Nous essayons de mieux prédire l’effet hété-

rosis. De plus, nous souhaitons mieux utiliser la di-

versité génétique pour produire de nouvelles lignées.

P.A. : Est-il opportun de développer des variétés

hybrides en céréales ?

J.-F. : Il faut bien distinguer les espèces allogames,

telles que le maïs, le tournesol ou le seigle, des es-

pèces autogames comme le blé ou le riz. Ces dernières

se reproduisent par autofécondation. Les variétés dis-

tribuées pour les espèces autogames sont majoritai-

rement des lignées homozygotes. Pour cette catégorie

de plantes, l’effet heterosis est très diminué. Pour un

blé hybride, les gains de rendement dépassent rare-

ment 10 %. Il faut quand même ne pas oublier que l’ef-

fet d’hétérosis est plus fort lorsque les conditions sont

peu favorables, les « mauvaises années ». L’avantage

de ces variétés hybrides doit donc être étudié en plu-

riannuel car il risque d’y avoir peu d’avantage à investir

dans des semences hybrides les bonnes années mais

cet investissement sera payant les mauvaises années.

Les variétés hybrides sont certes plus chères à pro-

duire mais elles restent le moyen le plus rapide de

combiner dans un même génotype les gènes domi-

nants favorables. Les blés hybrides, par exemple,

permettent de réunir plusieurs gènes de résistance

aux maladies.

Les premiers blés hybrides commercialisés en

France ne datent que de 1993. Ce développement

récent s’explique par le fait que des semences

hybrides sont beaucoup plus difficiles à produire.

En maïs, il suffit de couper les panicules (fleurs

mâles) des plantes qui serviront de femelles (elles

ne peuvent plus produire de pollen) pour croiser

les variétés. En blé, c’est une autre histoire. Deux

solutions sont envisageables : utiliser des variétés

mâles stériles puis restaurer la fertilité ou bien uti-

liser un agent chimique d’hybridation. Néanmoins,

le développement d’hybrides en blé peut-être une

piste pour obtenir des variétés mieux adaptées aux

conditions de production ou économes en intrants.

Propos recueillis par Lise Monteillet

Pour un blé hybride, les gains

de rendement dépassent

rarement 10 %. »

Les premiers blés hybrides

commercialisés en France

ne datent que de 1993.

© N. Cornec

408 heterosis.indd 63 10/01/2014 16:12:46

1

/

3

100%