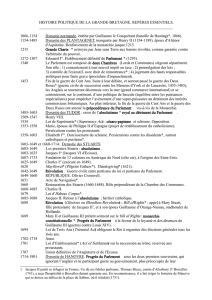

La Révolution et les expériences politiques jusqu`en 1851. Chapitre

La Révolution et les expériences politiques jusqu’en 1851.

Chapitre 1 – Contestation et Rupture avec l’Ancien Régime (1789-90).

Introduction :

En 1715, lorsque meurt Louis XIV, l’absolutisme domine l’Europe entière, la personne seule du roi détient

la souveraineté et la religion cautionne cette autorité. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la

monarchie absolue est remise en cause, et les contestations prennent de l’ampleur pour aboutir à la rupture

décisive de 1789 en France.

Cependant les origines de la contestation sont plus lointaines : dans les Etats marchands du Nord de

l’Europe, particulièrement en Angleterre, l’absolutisme est rejeté et laisse place à des libertés individuelles :

la « Glorieuse Révolution » de 1688 met en place une monarchie parlementaire alors que le roi est décapité.

Les Lumières (Enlightenment ou Aufklärung) définissent ensuite des modèles d’organisation politique dans

lesquels les droits de l’homme sont respectés : les philosophes européens réfléchissent sur les libertés,

demandent une constitution, veulent la séparation des pouvoirs, contestent l’autorité des Eglises. Aux Etats-

Unis, certains principes sont appliqués avec l’indépendance acquise en 1776 et une Constitution adoptée en

1787.

En France, face aux difficultés grandissantes dans tous les domaines, et face à la résistance des privilégiés

opposés à toute réforme, le roi convoque les Etats Généraux le 1er mai 1789 et demande aux sujets de

rédiger des cahiers de doléances : Louis XVI ouvre la voie à la Révolution.

Quels modèles proposent les révolutions anglaise et américaine ?

En quoi les Lumières ont-elles sapé les fondements de l’absolutisme ?

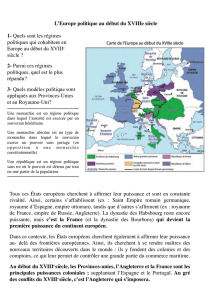

I- Trois modèles politiques au XVIIIe siècle.

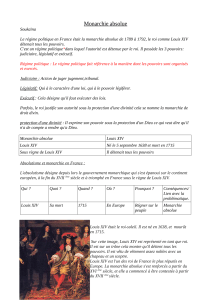

A/ L’absolutisme français

B/ Le modèle parlementaire anglais

C/ La Constitution des Etats-Unis.

II- Le siècle des Lumières.

A/ Le triomphe de la raison.

B/ La diffusion des idées nouvelles.

III- La crise finale de l’Ancien Régime.

A/ Un ensemble de tensions.

B/ Une crise économique et financière.

Nec pluribus impar : Supérieur au reste des hommes. Devise de Louis XIV.

Absolutisme : Régime politique dans lequel celui qui dirige possède tous les pouvoirs. Aux XVII et XVIIIe

siècles, ce régime est fondé sur la volonté divine qui choisit les rois pour en faire ses représentants sur terre :

monarchie absolue de droit divin.

I- Trois modèles politiques au XVIIIe siècle.

A/ L’absolutisme français et européen.

Situation en Europe :

Les souverains européens exercent un pouvoir absolu sur leurs Etats dont ils veulent faire un instrument de

leur gloire : « Un système ne peut émaner que d’une tête, donc il faut qu’il parte de celle d’un souverain »

écrit Frédéric II le Grand, roi de Prusse en 1777, par ailleurs grand admirateur de Voltaire. Frédéric II fut

l’archétype du « despote éclairé », roi-philosophe.

Tout au long du XVIIe siècle, on assiste à une concentration des pouvoirs entre les mains des souverains ;

politique, économique, judiciaire, administratif, etc.

Cela répond aussi à des attentes des peuples souhaitant un ordre mieux assuré : les nobles recherchent les

faveurs du prince, les bourgeois rêvent de s’anoblir, et les gens du peuple veulent sécurité et secours.

Le cas de la France :

Le modèle le plus abouti d’absolutisme est le modèle français.

Le sacre royal à Reims lui confère un prestige supplémentaire, le roi est de droit divin : il est ainsi

représentant de Dieu sur terre et défenseur de l’Eglise catholique romaine. Son sacre lui confère également

un pouvoir thaumaturgique : le roi thaumaturge guérit les maladies par le seul contact de ses mains : le roi

guérit les écrouelles.

Le roi Soleil : Louis XIV a voulu incarné au plus haut point l’absolutisme : se comparant au soleil qui donne

vit et lumière à la terre et faisant de Versailles le lieu emblématique du culte rendu à sa personne.

« L’Etat, c’est moi » : le roi est l’émanation même de la loi (source de toute justice) : c’est la pratique de

l’arbitraire (le roi décide selon son bon plaisir : c’est une attribution juridique, le roi est l’arbitre, mais cela

débouche souvent sur des dérives et des abus).

« Un roi, une foi, une loi » : Louis XIV révoque l’Edit de Nantes en 1685 et interdit donc le protestantisme,

l’existence de plusieurs religions affaiblirait le royaume selon lui.

Aucune constitution écrite n’existe : le roi gouverne une administration centrale et il est représenté en

province par des intendants nommés et révocables par lui à tout moment.

Des pouvoirs limités : l’absolutisme n’est pas une tyrannie. Les lois fondamentales (fils aîné succède à son

père ; filles écartées du trône ; le royaume ne peut être ni cédé, ni vendu) limitent les pouvoirs du souverain,

ainsi que le droit coutumier (ensemble de traditions qui régissent la plupart des provinces). Le système

fonctionne d’abord par le consentement des sujets à l’impôt. Par ailleurs les 13 parlements qui sont des

Cours de justice tenues par la noblesse peuvent exercer un droit de remontrances (refuser d’enregistrer une

loi) ou ajouter des amendements aux lois proposées par le roi. D’autre part, les intendants du roi dans les

provinces se heurtent souvent aux privilèges accordés à de nombreuses personnes qui échappent ainsi à

l’autorité du roi. Enfin, un vaste royaume n’est jamais parfaitement maîtrisé, le pouvoir est plus faible dans

certaines régions.

La société d’ordres :

Le Clergé. C’est le 1er des 3 ordres du royaume : c’est un grand propriétaire, a le droit de percevoir un

impôt sur les récoltes : la dîme, pour l’aider à assurer ses fonctions d’enseignement, d’assistance aux

pauvres et aux malades.

La noblesse. Les nobles ont droit à des privilèges, ne payent pas la taille, perçoivent des impôts versés par

les paysans. Elle se divise entre noblesse d’épée (ou ancienne) qui vit à la Cour avec faste ou en milieu rural

modestement ; et noblesse de robe, anoblie par achat de charges et lettres royales.

Le tiers état. Majoritaire et actif, il se compose de la bourgeoisie d’affaires qui domine l’économie

(banquiers, négociants, fabricants), de la moyenne bourgeoisie (officiers : qui possèdent une charge

publique, artisans indépendants), et enfin de la paysannerie aisée (laboureurs qui vendent leurs récoltes) et

pauvre (la plus grande partie de la pop.)

B/ Le modèle parlementaire anglais.

L’Angleterre est depuis le moyen-âge l’exception européenne : le roi y gouverne avec le Parlement, qui est

issu du Grand Conseil réuni au XIIIe siècle (1215) pour consentir l’impôt (voter les budgets donc).

Il est devenu rapidement une institution durable et puissante.

Composé de deux chambres : chambre des Lords, nommée par le roi ; chambre des communes, élue.

Le Parlement est intervenu à plusieurs reprises dans la vie politique : il dépose le roi Richard II en 1399 et

suscite la révolution contre Charles Ier en 1642.

En 1649, une guerre civile débouche sur l’exécution du roi Charles Ier (décapité), condamné à mort comme

traître au royaume.

Une République éphémère est mise en place par Oliver Cromwell de 1650 à sa mort en 1658, qui devient

rapidement un despotisme. Toutefois, Cromwell signera un décret en 1656 (inspiré par Manassé ben Israël)

permettant aux juifs de revenir en Angleterre (expulsés en 1290).

La monarchie est rétablie en 1660 avec Charles II (Stuart), fils du roi décapité, qui fait juger et condamner

les régicides de son père.

Cependant le Parlement lui impose en 1679 la loi (Bill) de l’Habeas Corpus (« Que tu aies un corps ») qui

interdit les arrestations arbitraires et oblige à présenter devant un tribunal toute personne arrêtée : c’est la

garantie de la liberté individuelle.

Enfin, le Parlement démontre l’étendue de ses pouvoirs en 1688, lorsque le nouveau roi Jacques II Stuart

veut imposer le catholicisme à tous ses sujets (imitation de Louis XIV) : le Parlement s’y oppose et fait

appel à son gendre, le protestant Guillaume d’Orange qui se voir offrir la couronne d’Angleterre, Ecosse et

Irlande. C’est la « Glorieuse Révolution », Jacques II s’enfuit en France.

En contre-parie, le nouveau roi accepte de respecter le Bill of Rights, la Déclaration des droits en 1689, où

sont consignées toutes les libertés : individuelles (Habeas Corpus), élections libres pour la chambre des

communes, impossibilité pour le roi de lever une armée ou de lever l’impôt sans consentement du

Parlement.

C’est la consécration des pouvoirs du parlement : l’Angleterre est définitivement une monarchie

parlementaire où les libertés individuelles sont garanties.

C/ La Constitution des Etats-Unis.

Les colons britanniques installés en Amérique du Nord depuis 1607 entrent en conflit dès les années 1760

avec la couronne d’Angleterre qui multiplie les impôts sans les consulter.

Lorsque le roi George III instaure une nouvelle taxe, sur le thé, dont les colons sont grands consommateurs,

la révolte gronde. En 1765, les colons décident de boycotter les marchandises anglaises, puis en 1773 ils

s’opposent au monopole du thé (Compagnie des Indes orientales).

Lorsque l’Angleterre envoie des troupes, les délégués des 13 colonies se réunissent en Congrès à

Philadelphie et promulguent la Déclaration d’Indépendance le 4 juillet 1776 : les « droits naturels » de

l’homme y sont proclamés.

La guerre entre les insurgents soutenus par la France (Beaumarchais, Lafayette) et la couronne britannique

dure jusqu’en 1783 : la Grande-Bretagne doit reconnaître l’indépendance en signant le traité de Versailles.

Le 17 septembre 1787 la Constitution est adoptée, établissant une République fédérale où les Etats

gardent une large autonomie : c’est toujours la même constitution aujourd’hui, développée par plusieurs

amendements : le principe fondamental en est la séparation des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif est confié au Président, élu pour 4 ans au SU indirect ; le législatif est confié au

Congrès composé de 2 assemblées : une Chambre des représentants (chaque Etat y est représenté

proportionnellement à sa population) et un Sénat (chaque Etat y délègue 2 sénateurs). Enfin, une Cour

Suprême, composée de membres nommés à vie par le Président, contrôle le pouvoir judiciaire.

Les idées politiques du XVIIIe siècle, développées par les philosophes des Lumières, sont appliquées pour la

première fois dans cette Constitution. Cependant il faut attendre 1791 pour que 10 amendements

garantissent les libertés individuelles qui reprennent la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 en

France ; et surtout, seuls les hommes blancs et propriétaires ont le droit de vote.

II- Le siècle des Lumières.

A/ Le triomphe de la raison.

Les philosophes et écrivains dans toute l’Europe veulent « éclairer » leurs contemporains et prennent pour

modèle le régime politique anglais. La raison humaine selon eux, peut permettre le progrès, en effet les

sciences se développent rapidement : il s’agit, par la raison et la connaissance, de critiquer ce qui est établi.

Ainsi, le philosophe français Fontenelle, découvrant les progrès de Newton, Leibniz et

Pascal (mathématiques, physique, chimie), dira en 1702 que le savant est supérieur aux princes et aux

conquérants.

Un initiateur, John Locke :

En Angleterre, Locke réagit à la Révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685. Il va nier

l’absolutisme religieux en affirmant la liberté de conscience. Dans son Traité du gouvernement civil (Two

Treatises of Government, 1690), il insiste sur l’origine humaine du pouvoir, et non divine. Pour lui, les

hommes sont pourvus de droits naturels et confient par contrat le pouvoir aux gouvernants chargés de faire

respecter ces doits.

Les ouvrages de Locke sont interdits en France mais circulent illégalement : sa pensée va influencer tout le

XVIIIe siècle. Notamment parce qu’il fonde toute connaissance sur l’expérience (empirisme).

Les philosophes français :

Aucun ne remettra en cause l’existence d’un Etre suprême, mais ils se veulent les champions de la tolérance,

notamment au niveau politique : les libertés doivent être assurées (de penser, s’exprimer et agir).

Voltaire, dans ses Lettres philosophiques, publiées en 1724, puis dans ses écrits et contes philosophiques,

dénonce sans cesse le fanatisme religieux et l’arbitraire de la justice, et prône la tolérance et le progrès.

Cependant il défend l’idée d’une monarchie modérée et libérale. Il s’oppose ainsi à Rousseau, plus radical.

Montesquieu publie l’Esprit des lois en 1748 : il y défend l’idée de la séparation des pouvoirs exécutif,

législatif et judiciaire sans rejeter le régime monarchique (monarchie constitutionnelle donc).

Rousseau, affirme quant à lui son idéal démocratique dans le Contrat social, publié en 1762, idéal fondé sur

le libre consentement de citoyens égaux juridiquement et socialement. : les gouvernants seraient issus de la

souveraineté populaire exprimée par le suffrage universel, et doivent donc rendre des comptes.

Locke, et à sa suite, la plupart des philosophes des Lumières, réclament un libéralisme économique :

« laisser faire, laisser passer », c’est-à-dire liberté de produire sans réglementation : donc l’abolition des

privilèges et des corporations qui sont la base de l’économie mercantiliste (système imposé par Colbert qui

veut le contrôle de l’Etat sur le commerce et la production). Le Laisser passer suppose l’abolition des

douanes intérieures.

B/ La diffusion des idées nouvelles.

Elles se développent d’abord à travers les cercles et les clubs, ou les cafés littéraires, les salons tenus par des

femmes de l’aristocratie, enfin par des académies provinciales (sociétés masculines réunissant savants et

hommes de lettres) ou des loges maçonniques (société réglée par des rites, fondée sur des idéaux de

tolérance et d’entraide). Se développe ainsi, dans toute l’Europe, dans l’aristocratie et la haute bourgeoisie,

et plus généralement parmi toutes les élites cultivées, une « opinion publique ».

Le livre tient une place primordiale dans la diffusion des idées des Lumières, en particulier l’Encyclopédie,

œuvre monumentale entreprise par Diderot et d’Alembert avec la participation de nombreux savants,

philosophes et écrivains, et publiée à partir de 1751 : elle vulgarise les idées de droits naturels de l’homme,

de tolérance, de constitution politique et répand la critique de l’absolutisme : la censure imposée par les rois

ne parvient pas à stopper la diffusion des articles de l’Encyclopédie.

Enfin, certains savants parcourent l’Europe, de cour en cour, et diffusent auprès de souverains « éclairés »,

les idées politiques et économiques des Lumières. Voltaire voyage ainsi en Prusse à la cour de Frédéric II,

Diderot conseille Catherine II de Russie, Turgot, ministre de Louis XV, entreprend des réformes

économiques libérales.

Mais les souverains prennent peu à peu la mesure des conséquences et reculent : Voltaire est vite déçu du

despotisme éclairé de Frédéric II, trop conquérant, Turgot tombe en disgrâce en 1776.

L’alliance entre monarchie absolue et Lumières est brisée dans les années 1770, et entraîne une crise fatale.

III- La crise finale de l’Ancien régime.

A/ Un ensemble de tensions.

… Travail sur docs et biographies : tensions politiques, sociales, religieuses, affaires internationales, etc.

B/ Une crise économique et financière.

… Travail sur docs et biographies de personnages.

→ Le chapitre suivant traite exclusivement des grands moments de la Révolution et de ses suites directes,

jusqu’à l’affirmation de l’Empire napoléonien.

1

/

5

100%