Intérêts et limites de la prise en charge individuelle centrée sur la vie

08/04/2013

1

« Intérêts et limites de la prise en

charge individuelle centrée sur

la vie quotidienne dans le

vieillissement normal et

pathologique. »

Troubles cognitifs dans le vieillissement :

du vieillissement « normal » au

vieillissement « pathologique »

•« Epidémiologie galopante »

•Notion de handicap cognitif : Impact potentiellement marqué des troubles

cognitifs dans la vie quotidienne, y compris pour l’entourage

•Coût de santé publique +++

Prise en charge des troubles cognitifs

dans le vieillissement ?

•Très faible efficacité des traitements médicamenteux dans la maladie

d’Alzheimer (Massoud & Gauthier, 2010 ; HAS, 2012)

•Absence d’efficacité de traitements médicamenteux dans les troubles

cognitifs légers de la personne âgée (Gauthier et al., 2006)

Développement depuis les années 1980 d’interventions

« non-médicamenteuses » / psycho-sociales

(pour revue, voir par exemple Van der Linden, Adam et Juillerat, 2003, Rev Neurol)

Prise en charge non médicamenteuse des

troubles cognitifs dans le vieillissement ?

•Font partie intégrante de la PEC

des « démences »

•Contenu et objectifs globalement

flous et assez mal précisés

Prises en charges des troubles

cognitifs en neuropsychologie ?

Stimulation

cognitive

Entraînement

cognitif

Réhabilitation

cognitive

Trois grandes approches

(Clare et al., 2003, Rev Clin Gerontol)

Stimulation cognitive et entraînement cognitif = Approches restauratrices

Rehabilitation cognitive = Approche compensatrice

•Entraînement de la mémoire et souvent d’autres fonctions pour

En améliorer le fonctionnement (restaurer la fonction déficitaire)

En limiter/ralentir le déclin (en maintenant une activation des processus cognitifs au

moyen d’exercices répétitifs et de stimulations indifférenciées)

La plupart du temps en groupe

De plus en plus avec l’outil informatique

Apparition de nombreux programmes destinés aux professionnels, ou

au grand public

Conception « musculaire » de la mémoire

Approches restauratrices : « Stimuler les

fonctions cognitives ? »

08/04/2013

2

•Idée que l'on a intérêt à stimuler son cerveau à tous les âges de la

vie, pour augmenter la « réserve cognitive » et utiliser la plasticité

cérébrale

Approches très répandues sur le terrain (accueils de jour,

ESA, EHPAD, … )

Approches restauratrices : « Stimuler les

fonctions cognitives ? »

Approches restauratrices : Efficacité ?

•Nombreuses données sur l’efficacité potentielle de la stimulation

cognitive chez les personnes âgées sans troubles cognitifs, avec

des « troubles cognitifs légers » et présentant une maladie

d’Alzheimer (par ex : Grandmaison et al., 2001 ; Clare et al., 2003, 2004 ; Jean et al., 2010 ; Martin et

al., 2011 ; George et Withehouse, 2011 ; Woods et al., 2012 ; Orrell, Woods et Spector, 2012, …)

•Martin et al., 2011 : Revue systématique de la Cochrane Library

Efficacité de l’entraînement cognitif sur les fonctions cognitives chez

les sujets âgés « normaux » et dans le « MCI » ?

Martin M, Clare L, Altgassen AM, Cameron MH, Zehnder F, 2011,

Cochrane Database Syst Rev

Approches restauratrices : Efficacité ?

CONCLUSIONS

Peu de données intégrable à la revue (faiblesses méthodologiques)

Effets bénéfiques légers et équivalents dans les deux populations

sur le fonctionnement cognitif

Non spécifiquement attribuables aux interventions

comparable aux conditions contrôles « activités »

•George et Withehouse, 2011 : Chez sujets « normaux », les

bénéfices de « jeux cérébraux » se limitent aux tâches pratiquées,

sans généralisation significative à la vie quotidienne

•Clare et al., 2003 : Revue systématique de la Cochrane Library

Efficacité de l’entraînement cognitif et de la stimulation cognitive chez

les sujets atteints de maladie d’Alzheimer ?

Approches restauratrices : Efficacité ?

Clare L, Woods RT, Moniz Cook ED, Orrell M, Spector A., 2003 (4),

Cochrane Database Syst Rev

CONCLUSIONS

Peu de données intégrable à la revue (limites méthodologiques +++)

Pas d’effets bénéfiques sur les variables étudiées dans ces études (le

fonctionnement cognitif, l’évolution de la démence, l’humeur, le

comportement).

•Woods et al., 2012 : Revue systématique de la Cochrane Library

Efficacité de différents programmes chez les sujets atteints de

différents types de démence ?

Approches restauratrices : Efficacité ?

Woods, B., Aguirre, E., Spector, A.E., & Orrell, M., 2012 (2),

Cochrane Database Syst Rev

CONCLUSIONS

Pas d’effets sur l’humeur, les activités de la vie quotidienne simples ou

complexes, les problèmes de comportement, l’état émotionnel et le fardeau

des aidants

Amélioration modeste à des tests cognitifs, pouvant se maintenir après un suivi

de 1 à 3 mois

Effets également sur la qualité de vie, le bien-être auto-évalué, la

communication et les interactions sociales, évalués par des membres du

personnel

MAIS : Effets positifs comparables à des données obtenues sur des conditions

« activités relationnelles », sans lien avec la cognition, dans d’autres études

(Thacker, 2012)

Approches restauratrices : Limites

•Approche standardisées : Postulat implicite que les troubles sont

homogènes, MAIS :

•MAIS : Hétérogénéité majeure des troubles cognitifs dans le

vieillissement pathologique (Mc Khann et al., 2011, Alzheimers

Dement)

•MAIS : Hétérogénéité majeure des problématiques et difficultés

rencontrées dans la vie quotidienne : Notion de Handicap (OMS,

1998)

•Faible efficacité sur le fonctionnement cognitif

•Pas d’efficacité sur l’autonomie et le fonctionnement en vie

quotidienne, sur l’évolution des troubles

•Non prise en compte des aspects personnels et culturels (Buts et

souhaits, insertion dans la communauté, sentiment d’identité,

sentiment d’efficacité personnelle, etc.)

08/04/2013

3

Approche compensatrice : La

réhabilitation cognitive ?

•Prise en charge des troubles cognitifs et de leur

retentissement dans la vie quotidienne

•Approche individualisée Point de départ =

identification de buts pertinents pour la personne

et/ou son entourage

•Elaboration de stratégies spécifiques par le

thérapeute, la personne et ses proches visant à

atteindre ces buts

I. Notion de handicap = centrale dans le

domaine des prises en charge (CIDIH, 1991;

1998)

II. Evolution des connaissances sur la

maladie d’Alzheimer et les démences en

général au cours des trois dernières

décennies

Approche compensatrice : Deux points

cruciaux

Cadre conceptuel de la CIDIH

(« Classification Internationale des Déficits, Incapacités et Handicaps ». OMS, 1998)

•Les démences ne sont PAS des maladies diffuses de

l’ensemble du fonctionnement cognitif

d’une grande hétérogénéité des troubles cognitifs

d’une personne à l’autre

•Mémoire implicite

•Mémoire procédurale

•Lecture

•Expertises antérieures

de capacités cognitives préservées

Evolution des connaissances en neuropsychologie:

Mise en évidence

Approche compensatrice : La

réhabilitation cognitive

Optimiser le fonctionnement

psychologique et social de la

personne à chaque moment de

son évolution ; favoriser son

autonomie et son bien-être

En se basant sur

ses capacités

préservées

objectifs

limités

Charge de la

famille

Autonomie

Humeur

etc.

Réhabilitation cognitive : Objectifs ?

Perspective écologique :

Centrée sur la vie quotidienne

Plusieurs approches complémentaires…

08/04/2013

4

Apprentissage de nouvelles connaissances ?

•Créations de « nouveaux automatismes »

• Connaissances verbalisables, procédures motrices, …

Mémoire implicite et procédurale préservées jusqu’aux

stades les plus sévères : Mémorisation de

connaissances, de compétences ou de comportements

reste donc possible

•Ex : adresse, n° de téléphone, trajets, utilisation d’appareils de la vie

quotidienne (téléphone portable, cuisinière, etc.) , associations nom-

visage, dénomination et utilisation d’objets, localisations d’objets,

utilisation d’une aide externe…

Apprentissages en vue d’améliorer l’autonomie et le

fonctionnement de la personne, en fonction de ses buts

personnels

Quelles méthodes d’apprentissage ?

Ne pas oublier l’apprentissage sans erreurs…

•Méthode de récupération espacée permettant de faire

mémoriser une information factuelle donnée (Camp et al., 2000 ;

Erkes et al., 2009)

Utilisation de la mémoire implicite

•Acquisition de procédures via la répétition « encadrée » d’une tâche

données

•Progressivement : AUTOMATISATION de la procédure

Utilisation de la mémoire procédurale

•Efficacité des techniques d’apprentissage largement démontrée,

y compris aux stades sévères

•Nombreuses études en cas unique : Clare et al., 2000 ; 2002 ;

Adam et al., 2000 ; Camp et al., 1996, 2000 ; Fontaine et al.,

1995 ; Bird, 2001 ; Kinsella et al., 2003, etc.

•Etudes de groupe : Voir par exemple

•Bourgeois et al., 2003, J Commun Disord : Apprentissage par

récupération espacée de l’utilisation d’aides externes variées chez

des personnes présentant de troubles cognitifs modérés à sévères

•Deschamps et al., 2011, Am J Alzheimers Dis Other Demen :

Réapprentissage d’activités variées de la vie quotidienne par

apprentissage sans erreur chez des personnes atteintes de maladie

d’Alzheimer à des stades de léger à sévère

Apprentissage de nouvelles

connaissance : Efficacité ?

Utilisation d’aides externes ?

Confier à un support externe les opérations

cognitives hors de portée du patient

Utilisation notamment des capacités préservées de lecture

Carnet-Mémoire

Fiches d’utilisation d’un appareil

Fiches descriptives de trajets

Tableau avec tâches du jour, calendrier

Tableau, montre, etc. affichant la date

Pilulier

Supports électroniques délivrant des

messages pré-enregistrés

… presque tout est possible, selon les besoins et

capacités du patient… et l’imagination du

thérapeute !

Utilisation d’aides externes ?

Confier à un support externe les opérations

cognitives hors de portée du patient

•Nombreuses études montrant l’efficacité de l’utilisation

de supports externes pour pallier aux déficits cognitifs:

Par exemple : Bourgeois, 1990 ; Bourgeois et al., 2003 ;

Clare et al., 2000, Bird et Kinsella, 2000 ; Adam et al.,

2000

•Doivent être construits « sur-mesure » en fonction des

besoins et capacités de la personne

•Impliquent la plupart du temps un apprentissage pour

en automatiser l’utilisation !

•Implication des aidants au quotidien !!!

•PEC de l’entourage idéalement associée

Diminuer la charge du conjoint

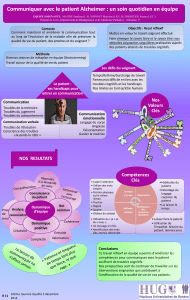

Counseling, psychoéducation, formation à la maladie

Apprentissage de moyens pour mieux interagir avec le patient

Soutien psychologique

Soutien administratif et logistique (assistante sociale)

Réhabilitation cognitive individualisée

Améliore +++ l’efficacité d’une PEC cognitive individualisée

(Clare & Woods, 2000, Neuropsychol Rehab)

08/04/2013

5

•Revues de la littérature : Kessels et de Haan, 2003 ;

Grandmaison, 2001 ; De Vreese et al., 2001 ; Van der Linden et

al., 2003 ; Clare et al., 2003 ; Clare et Woods, 2004

•Majorité des études en cas unique : Problème pour exploiter les

données en méta-analyse (variabilité des mesures et des

protocoles)

•Manque d’études expérimentales de groupe avec groupe contrôle

randomisé

•Concluent cependant à l’efficacité des approches utilisées,

notamment sur l’autonomie dans la vie quotidienne

Réhabilitation cognitive individualisée :

Efficacité ?

•Première étude de groupe randomisée, en simple aveugle

•69 patients atteints de MA ou démence vasculaire (MMS >17/30)

•3 groupes : 1 groupe expérimental, 2 groupes contrôles

•Groupe XP : 8 séances de réhabilitation visant à répondre à des

souhaits et besoins spécifiques selon les patients et leur entourage,

en utilisant des techniques de réhabilitation et stratégies variées

•Groupes contrôles : Relaxation, pas d’intervention

•Résultats :

•Améliorations significatives des performances pour les objectifs

fixés dans la condition de réhabilitation (46% des buts

totalement atteints, 50 % partiellement)

•Satisfaction du quotidien améliorée dans la condition

réhabilitation, pour les patients et les aidants, mais pas dans els

deux autres conditions

•Démontre également que les patients atteints de démence légère

à modérée sont capables de formuler des buts et objectifs

personnels → utilisation de la « Canadian Occupation

Performance Measure » (COPM, Law et al., 2005)

Efficacité : En résumé ?

•Difficultés intrinsèques à démontrer l’efficacité des

approches compensatrices

Individualisation de la prise en charge

Pas de protocole en double aveugle : En faut-il vraiment ?)

Qu’est-ce qu’être efficace ? Quel critère ? Quid de

l’évolution dans le temps ?

•De plus en plus de données cependant

Revues de littérature indiquent des résultats favorables sur

les études en cas unique

Apparition d’études de groupe, randomisées appliquant

les principes à des buts individualisés (Bourgeois et al.,

2003 ; Clare et al., 2010 ; 2011 ; Deschamps et al., 2011)

Approches individualisées : Lieu des

interventions ?

•Au domicile ?

Intérêt +++ : Pertinence écologique

Travail avec les équipes de soins à domicile, ESA

Sans doute l’avenir… Mais formation nécessaire et implication de

professionnels capables d’intégrer els différents aspects du

fonctionnement des personnes atteintes de troubles cognitifs

(psychologues !)

•Hôpitaux de jour / Accueil de jour

•Consultations dédiées ?

•En EHPAD ?

Formation du personnel indispensable

Méthode Montessori : Données prometteuses mais encore

insuffisantes

Réhabilitation cognitive individualisée :

Limites ?

•Rapport coût/bénéfice ? Complexité des approches ?

•Nécessité +++ de développer la formation

•Intérêt surtout souligné pour les troubles cognitifs légers à

modérés ?

•Voir cependant Hopper et al., 2005 : Démarche applicable également

aux troubles cognitifs sévères, mais nécessité de simplifier les objectifs

•Méthode Montessori (Camp et al., 1989 ; Camp, 2011) : Principes de

réhabilitation individualisée appliqués aux démences sévères, en vue de

permettre la réalisation d’activités, applicable par du personnel soignant,

des familles, etc. préalablement formé

•Nécessité d’un modèle plus globale de prise en charge des

personnes présentant des troubles cognitifs, incluant également

des aspects psychopathologiques et pas uniquement cognitifs

6

6

1

/

6

100%