La course à l`abîme ou comment comprendre la crise des finances

La course à l’abîme ou comment comprendre la

crise des finances publiques de la France

« Quitte à être pessimiste, autant savoir pourquoi »

Oscar Wilde

Les prélèvements augmentent, la croissance stagne, les déficits s’accumulent, les dettes

s’envolent. Quelle est au juste l’étendue des dégâts suscités par la dérive de nos finances

publiques ? Cette question, édulcorée ou simplifiée à l’excès par le personnel politique et les

médias, concerne chacun d’entre nous.

Essayons d’y voir clair en rendant accessible au travers de l’amoncellement de données

disparates et de la complexité des flux ce qui demeure réservé à quelques spécialistes.

. Quelques définitions d’abord pour savoir ce que nous évoquons

– Le PIB (produit intérieur brut)

C’est la richesse produite par le pays en une année, en langage technocratique la somme de

toutes les valeurs ajoutées créées par les agents économiques, hors l’économie souterraine qui

par définition échappe à toute mesure. Il a atteint en 2012 2032 milliards d’euros, chiffre qui sera

approximativement celui de 2013. Le PIB est l’addition de trois grands secteurs :

-l’activité des agents économiques privés

-L’activité des administrations

-Le solde du commerce extérieur.

L’évolution du PIB mesure l’enrichissement (ou l’appauvrissement) de la nation.

– Le budget de l’Etat

Celui-ci retrace les seules opérations de recettes et dépenses de l’Etat central. Son solde

représente chaque année depuis 1975 un déficit, considérablement accentué depuis la fin des

années 1980, et surtout depuis 2008. Celui-ci avoisine actuellement 100 milliards d’euros après

avoir culminé à 143 milliards en 2009. Le budget de l’Etat n’est qu’une composante de la dépense

publique, dont il ne représente que moins d’un tiers mais 80% du solde négatif. L’Etat doit assurer

le coût de ses missions régaliennes (enseignement, sécurité, défense, justice etc…). Il constitue

aussi une énorme machine à nourrir les autres administrations publiques (116 milliards transférés

vers la protection sociale, 60 milliards vers les collectivités territoriales).

– La dépense des administrations publiques (ou dépenses publiques)

Cet agrégat est le plus suivi des banquiers centraux, des investisseurs et des agences de

notation. Il mesure le degré de « socialisation » d’un pays et in fine sa capacité à dégager des

ressources pour régler ses dettes. Il rassemble les dépenses de l’Etat et de ses satellites, des

collectivités territoriales (235 Mds) et surtout des administrations de sécurité sociale (540 Mds)

dont les besoins constituent environ la moitié de l’ensemble. L’endettement de toutes ces

structures représente le passif financier global de la nation. Rapportée au PIB, la dépense des

administrations publiques, d’un montant de 112 milliards d’euros en 2013 (702 milliards en

2000), atteint 56% de celui-ci. La France doit affronter le problème pour l’instant sans solution

d’une croissance de ses dépenses publiques bien supérieure à celle de son PIB. Distribuer plus

que l’on ne dispose traduit un appauvrissement de fait.

– Les prélèvements obligatoires

On entend sous ce terme les impôts, cotisations et taxes de toutes natures (environ 200 en tout)

affectés au financement de la dépense publique. Ils mesurent l’ensemble des prélèvements sur

les ménages et les entreprises effectués par les administrations de sécurité sociale, l’Etat et les

collectivités locales. Ceux-ci sont de l’ordre en 2013 de 1020 milliards, soit 46% du PIB.

– Le solde des administrations publiques figure la différence entre les dépenses et les

recettes de ces dernières, soit le besoin de financement public obtenu par l’emprunt. Il est de

l’ordre en 2013 d’environ 120 milliards d’euros pour l’Etat et la protection sociale, auxquels il faut

ajouter les emprunts des collectivités locales et des entreprises publiques. Ces besoins de

financements sont communément appelés déficits publics.

L’ensemble des besoins de financement cumulés constitue la dette publique, soit l’ensemble

des engagements garantis par la puissance publique. Cette dette, actuellement de 1930 milliards

mais qui augmente chaque jour (actuellement 5000 euros par seconde) atteindra dans les

prochains mois le chiffre symbolique de 2000 milliards.

L’endettement n’est pas négatif en soi si celui-ci sert à financer des dépenses d’équipement sur

le long terme. C’est le cas des collectivités locales qui ne peuvent recourir à la dette que pour

investir. Au niveau international, la dette allemande, importante elle aussi, a été accentuée par le

coût de la réunification. Par contre une dette qui comme en France finance les besoins courants

échappe à toute logique financière.

– Le budget social de la nation

Sous cette appellation sont retracées l’ensemble des opérations à caractère social (vieillesse,

retraites, familles, maladie, invalidité, inactivité, chômage, aides au logement, aides diverses)

effectuées par les administrations de sécurité sociale, l’Etat, l’Unedic et les collectivités locales,

souvent dans des situations de financements croisés extrêmement complexes. On peut évaluer le

montant de ces dépenses de redistribution aux environs de 600 milliards d’euros, soit environ la

moitié de la dépense publique et 30% du PIB.

*

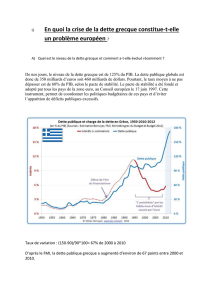

1. 1. Déficits-dette. Où en sommes-nous ?

. Des déficits devenus incontrôlables, sans doute pour longtemps. Une invention

admirable des technocrates européens consista lors de la préparation du traité de Maastricht en

1992 de rapporter les déficits non aux recettes fiscales mais à la production de richesse des

nations (le PIB). Beaucoup de nos compatriotes pensent que vivre avec un déficit de 3 ou 4% ne

prête guère à conséquence. En valeur absolue, la situation est toute différente. L’Etat seul

dépense aujourd’hui environ 30 % de plus (100 milliards) que l’ensemble de ses recettes (370

Mds). Revenir à l’équilibre à dépenses constantes supposerait de multiplier par 3

l’impôt sur le revenu ou d’augmenter les taux de TVA de 65%. Autant dire que cet objectif

relève du rêve pieux.

La France se trouve aujourd’hui dans le cours d’un dérapage incontrôlé de ses finances publiques

commencé en 1975 qui n’a fait depuis que prendre de l’ampleur.

Déficit de l’Etat en Mds d’euros (ne comprend pas les déficits de comptes sociaux)

1980 1,2

1990 25

1995 40

2000 22

2005 51

2007 52

2009 143

2010 137

2011 106

2012 99

2013 100 (prévisions)

Si nous ajoutons au déficit du seul Etat ceux des organismes de protection sociale et des

collectivités locales , la France connaît un déficit de financement de l’ordre de 120 à 160

milliards, qu’il faut emprunter sur les marchés. Autant dire que la forte aggravation actuelle

de la pression fiscale ne peut que boucher quelques trous sans traiter la question du gouffre

financier, en l’absence de réformes structurelles de l’allocation de dépenses. Il est vain et

passablement mensonger d’invoquer une reprise de la croissance pour résoudre ces difficultés.

Seule une croissance du PIB supérieure à 5% permettrait d’augmenter les recettes fiscales et

sociales à la mesure des besoins courants, perspective fort improbable et pour longtemps.

Historiquement la France s’est accoutumée à la dette avec les gouvernements socialistes et de

cohabitation entre 1981 et 1995, avant que celle-ci devienne un phénomène addictif par

facilité et incapacité politique à renverser la tendance. La génération grandie dans la période des

trente glorieuses a compensé la baisse de la croissance par l’emprunt dans une version moderne

d’ « après moi le déluge ». La « lutte contre l’austérité » a eu pour synonyme le recours

immodéré à l’emprunt.

Les exécutifs de droite, réputés plus orthodoxes en matière de finances publiques ne se sont pas

montrés les plus économes, loin s’en faut : Balladur premier ministre et Sarkozy chef de l’Etat

(+465 milliards de dette de 2007 à 2012) ont été, chacun dans son contexte, les plus grands

accélérateurs de déficits.

François Fillon avait parfaitement raison quand il déclara dans un éclair de sincérité en 2008 qu’il

était chef de gouvernement d’un pays en faillite. Cet aveu précédait pourtant le grand dérapage

budgétaire de la fin du quinquennat Sarkozy qui allait rendre l’état de décombres encore plus

manifeste.

. Cette situation est dommageable à bien des égards :

– Le déficit affecte essentiellement les dépenses courantes, en d’autres termes il participe au train

de vie des Français, dont le règlement est ainsi cyniquement confié aux générations futures. Celles-ci

devront porter la dette contractée pour le confort de leurs aînés sans espérer bénéficier des mêmes

facilités en matière de retraite ou de protection sociale. Ce transfert de charges est assimilable à un

hold up intergénérationnel.

– Le déficit et la dette qui en est la conséquence font peser sur la nation un risque considérable et

non maîtrisable en cas de remontée des taux, pour l’instant très faibles en raison de la surliquidité

mondiale. La France, comme d’ailleurs la plupart des autres états, ne rembourse actuellement que

les intérêts de cette dette, non le principal. Notre dette s’apparente à un immense crédit revolving.

Ce poste est actuellement le premier parmi les dépenses de l’Etat (environ 60 milliards). il pourrait

croître très sensiblement en cas de modification des conditions économiques mondiales ou en raison

d’une baisse de la confiance des investisseurs envers la solvabilité française. Passer de taux moyens

d’emprunt de 2% à 3%, scénario qui n’a rien d’absurde, augmenterait progressivement la facture

annuelle de 30 nouveaux milliards.

– Les deux tiers du déficit de l’Etat sont imputables au règlement des intérêts de la dette.

Nous payons aujourd’hui l’inconséquence et la lâcheté des gouvernements successifs et des

partenaires sociaux qui depuis quarante ans dans l’indifférence quasi générale ont eu recours à

l’emprunt en lieu et place de réformes structurelles par nature impopulaires.

60 milliards d’euros, qui absorbent la totalité du produit de l’impôt sur le revenu des

Français, sont ainsi ponctionnés chaque année pour rembourser nos créanciers. Depuis

35 ans, le recours continu à l’emprunt leste comme un boulet la croissance française.

Nous sommes au cœur d’une spirale infernale dans laquelle les déficits d’hier et

d’aujourd’hui nourrissent le besoin d’emprunt de demain.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%