Rôle des divers groupes sociaux dans les zones retardées d`Afrique

ROLE DES DIVERS GROUPES SOCIAUX

DANS LES ZONES RETARDEES D’AFRIQUE INTER-TROPICALE

J. BUGNICOURT /‘)

De larges zones de l’Afrique Intertropicale demeurent partiellement en marge de l’économie

« moderne » qui se développe sur les côtes - notamment la où a débarque le colonisateur - le long

des axes de pénétration et en quelques points particuliers (enclaves minières, par exemple). Le reste -

où vit environ la moitié de la population de la zone - tout en subissant déja l’impact de l’économie

marchande, garde, semble-t-il, des traits spécifiques. Chaque pays, ou presque,

a ainsi sa « zone

retardée » - qui inclut parfois la majeure partie du territoire - national - et ces étendues

périphériques apparaissent, en un sens, comme des fardeaux, coûteuses qu’elles sont a desservir et

difficiles à administrer, en un autre sens, comme des atouts possibles, dotées d’un potentiel

iUSOUpÇOMé.

Si l’on y trouve des déserts presque vides, ailleurs, par contre, vivent des populations qu’il

serait sage de considérer autrement que sous l’angle muséographique ou statistique. Entre les habitants

des zones retardées, et d’autres qui viennent s’y installer pour une période plus ou moins longue, des

rapports. économiques et sociaux s’instaurent. C’est à travers l’action parfois divergente, parfois

convergente de divers groupes humains (1) que va s’accomplir l’évolution de ces zones - et l’on voit

combien il est capital, si l’on veut tenter de comprendre l’évolution probable de l’Afrique et de l’infléchir, de

savoir quels sont ces groupes, comment chacun d’eux joue son rôle, et quelle est leur interaction.

I - IDENTIPICATION DES MODES DE PRODUCTION

DANS LES ZONES RETARDEES

ET DES GROUPES OU CATEGORIES SOCIALES

Pour simplifier, on appelera région « A » celle qui se caractérise par un relatif développement :

elle est en réalité le relais de l’économie dominante capitaliste et elle exerce sa suprématie sur

l’ensemble du territoire. La région « B » représente une zone intermédiaire. La zone « C », par

(*) Professeur d’Aménagement du Territoire à l’Institut Africain de Développement Economique et de

Planification (DAKAR), au Cycle Supérieur d’Aménagement et d’Urbanisme (Institut d’Etudes Politiques -PARIS)

et à l’Institut International d’Adminlstration Publique -PARIS).

(1) On entend ici par groupe tout ensemble d’individus possédant des caractéristiques communes, souvent

des intérêts communs et en ayant parfois conscience. Ce sera un travail long et délicat - mais indispensable - que de

préciser ce que sont effectivement les groupes vivant dans les régions retardées ou en relation avec elles.

243

- -a.....

Gr

.&.V. -. * .:.

eQ

. ..*.......**.. .

. .

. . . . . . . . . &Y%

. a. : . .

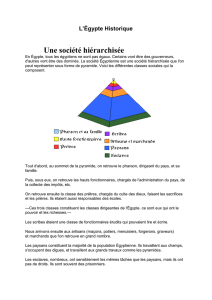

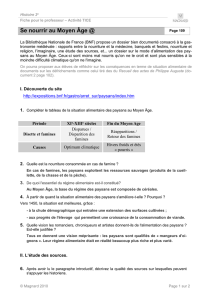

GENRES DE VIE

agriculture dominante

ilevage dominant

agropastoral

pêche

chasse et cueillette

BASSINS MIGRATOIRES ET *’ -f i

MIGRATIONS & .’

I

. EN.

n

.e.-

: : .-:.:.

-.:::.

4

zones de départ migr’ L.fy .

zones d’activités -

*moderne“ -

J.B. 73

0 miles 9000

-

0 kms 1000

d’apris Ll) MURDOCK et i2 1 PROTHERO

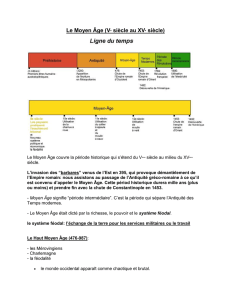

ZONES ” RETARDEES ” D’AFRIQUE INTERTROPICALE

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES

244

zones i-otarddes” --TA

dans le cadre national -

zones -avancdts”

frontiire

limite régionale

&chelle

0 400 l.OOOkm

ZONES ” RETARDEES ” D’AFRIQUE INTERTROPICALE

HYPOTHESES PROVISOIRES

245

contre, groupe le reste du pays, ce qui est loin des voies de communication, peu pénétré par la

monnaie, gu&re scolarisé, plus ou moins délaissé.

S’attachant a cette zone « C » , il faut tenter, d’abord, de discerner quels sont les techniques de

production et le(s) mode(s) de production, puis esquisser une typologie provisoire des groupes dont

l’activite concerne la region, en fonction de leurs structures et de leurs objectifs propres.

A. TECHNIQUES ET MODES DE PRODUCTION (1)

Pour la majorité des habitants des zones retardées, des techniques, l’organisation sociale, les

attitudes et les croyances sont difficilement dissociables - et cette cohérence au plan de la conscience

de la population ne doit pas être perdue de vue au cours de l’analyse.

L’essentiel des moyens de production est constitué par quelques outils souvent fabriqués par

leurs utilisateurs et ne représentant qu’une faible valeur. On s’en sert soit individuellement, soit en

groupes restreints. Les terrains de chasse, les parcours, les secteurs cultivés ne sont pas, en général,

appropries individuellement et ne peuvent être vendus (2). L’organisation du travail varie selon le lieu

et selon le type d’activité, avec division .des tâches entre les vieux, les hommes, les femmes et les

enfants et l’on a pu établir une typologie des processus de travail (r&f. MRA). Il faut y inclure des

activités comme la confection de dabas, de filets’, d’armes de chasse et la construction de cases.

On se trouve dans la plupart des zones retardées, a un stade. où l’auto-subsistance caractérise

l’essentiel de l’activité rurale, c’est-a-dire a celui « d’une économie pratiquée par de petits groupes

subvenant à leurs besoins et se perpétuant par l’exploitation des ressources placées directement à leur

portée et sans recours au marché » (Claude MEILLASSOUX, réf. MRH). Les rapports de production,

a ce niveau, ne sont pas dissociables des rapports personnels entre les jeunes et les vieux, les hommes

et les femmes - soit dans le cadre de chaque « carré » ou soukala (espace délimité où vit et se

reproduit le segment de lignage), soit dans le cadre de groupes plus larges (classes d’âges, collectivités

villageoises, groupements à base religieuse, etc.). La formation sociale correspondant à ce stade de

développement des forces productives se caractérise ainsi par des traits spécifiques. D’abord, il existe

une coopération permanente pour la production, la transformation et la conservation des récoltes ou du

cheptel, a l’intérieur du « carré » ou de la soukala et des diverses associations. Ensuite, des rapports

originaux ‘lient, dans chaque groupe élémentaire, des redistributeurs et des prestataires - notamment,

dans les relations aînés-cadets (3).

Les échanges internes reposent, à ce stade, sur la valeur d’usage et s’operent selon la régie de la

réciprocité. Enfin, les biens de prestige jouent un rôle déterminant, en particulier dans les

compensations matrimoniales.

On peut, certes, constater, en paraphrasant Georges BALANDIER, que les dépendants, les

marchandises et les femmes constituent les éléments d’un même circuit économique (4), ou, formulé

(1)

Pour

une synthèse critique

SUI ces problèmes, voir l’excellente étude de M. WEBER (réf. MRK), dont

on s’inspire largement ici ; les cas de la zone interlacustre et celui de l’Ethiopie ont paru trop originaux

pour être

traités en même temps que les autres ; ils appellent des études spécifiques.

(2) Ceci demeure vrai même dans des cas où il y a incorporation au sol de force de travail (forage de puits,

défrichements, pour culture permanente, travaux d’irrigation, protection anti-érosive, etc.).

(3) Puisque les aînés sont dépositaires de certains moyens de production et “régulateurs” des produits du

travail, ils dirigent la production et contrôlent le produit social : les biens qu’ils détiennent circulent entr’eux, notam-

ment contre les femmes, et ils monopolisent l’essentiel du savoir social. En un sens, ils exploitent ceux qui se trouvent

dans leur dépendance. Peut-on pour autant considérer que les aînés et les%adets constituent deux classes sociales,

à l’intérieur des groupes paysans ? La thèse est difficile à soutenir pour les sociétés des zones les moins touchées par

l’économie marchande, où tout jeune à vocation tend à devenir un aîné. Par contre, que se produise une redistribution

de facteurs de prestige (suite à une migration des jeunes) ou du savoir (suite à la scolarisation) et l’on voit se constituer

des groupes de jeunes qui n’ont plus grand chose de commun avec les classes d’âge traditionnelles. C’est une catégorie

sociale nouvelle qui s’esquisse, constituée de sous-scolarisés et de migrants : les sociologues les disent “détribalisés” et

leurs pères les jugent insolents et sans respect.

(4) Réf. MRN.

246

autrement, que les échanges avec l’extérieur permettent l’acquisition de biens qui, pour leur part,

permettent d’avoir des femmes et des dépendants. Ceci est vrai, mais ce circuit, en divers points de

son parcours, ne fonctionne pas identiquement. Il n’est pas commandé partout par les mêmes « lois »

(notamment celle de l’offre et de la demande). Tout se passe comme si les sociétés se défendaient

contre des mécanismes qui risquent de les ruiner : les biens obtenus par l’échange, au lieu de devenir

des biens de production, se trouvent souvent réintégrés dans le systéme « traditionnel », prennent une

allure de biens de prestige et échappent à la loi de la valeur.

Un problème surgit ici, qu’il n’est pas aisé de résoudre : le fait que certains biens obtenus par

échange soient nécessaires, ou non, a la production ou, à la reproduction de la société, est-il

déterminant ? La question posée vaut pour les biens de prestige qui sont aussi, souvent, ceux

constituant la dot’ : la femme n’est-elle pas, en un sens, un moyen de production - et de

reproduction ?

Dans la majeure partie des zones « retardées », l’analyse des faits conduit si une repense

nuancée. D’une part, il est indéniable que l’économie marchande s’alimente à l’économie

d’auto-subsistance et se prolonge au niveau de l’échange de femmes; mais, si l’on peut dire, en

changeant de logique et de coloration. Il est vrai aussi que ces échanges, où intervient l’économie

marchande, s’opèrent, en général, à la périphérie des communautés, portent sur des quantités et des

valeurs minimes et restent limités dans J’espace et dans le. temps. Mais, d’autre part, des

transformations s’esquissent : on voit que, surtout par le biais des biens de prestige, les circuits vont

s’élargir, des commerçants s’installer, des notables devenir autre chose que les symboles et les

porte-paroles des lignages, des techniques nouvelles s’insinuer - tout ceci entmmant finalement la

mutation du mode de production.

,

Déjà, alors que les contacts avec l’économie marchande restent fragmentaires, on peut déceler,

dans certaines zones, un début de spécialisation, notamment aux abords des bourgs. Les premiers

retours de migrants et les progrès de la monétarisation commencent à jouer sur la détermination du

statut social : ce n’est plus seulement la place fixée a chacun dans la famille ou dans le groupe qui est

décisive, la richesse en biens d’origine extérieur, ou en argent liquide, et le degré d’instruction

commencent à entrer en ligne de compte.

Ainsi, on lit dans la réalité deux séries de faits majeurs. La Premiere conduit à constater que la

majorité de la population des zones retardées d’Afrique est encore engagée dans un mode de

production spécifique - lignager (1) ou tribo-patriarchal (2) - et qu’on est en face de sociétés

segmentaires (3). Ceci signifie notamment qu’à partir de techniques souvent identiques et

d’organisations souvent comparables de la production, de formes familiales et claniques souvent

analogues, on rencontre une réelle diversité sociale, politique, religieuse...

On est loin, cependant, de cette « immutabilité des sociétés » dont parlait Marx a propos du

mode de production asiatique. Les sociétés africaines dont il s’agit ici - et ceci est attesté par une

autre série de faits incontestables - apparaissent de moins en moins closes et de moins en moins

immobiles. Dans le mouvement qui les anime, apparaissent, il est vrai, d’importants décalages, a tel

point qu’on peut, pour nombre de groupes peuplant les zones les moins déveIoppées, opposer :

- ce qui est en changement

sttycture

économico-sociale

globale

- et ce qui stagne (4)

a forces productives

structure familiale

l

dimension des

l

la plupart des éléments

formations sociales de la superstructure

(1) Cf. Réf. MRC - (2) Cf. Réf. MRE - (3) Cf. Réf. MRH - (4) Cf. Réf. MRK.

247

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

1

/

42

100%