Cancers de l`Enfant

1

Examen Classant National / Programme Officiel (2013)

Question N° 294.

Cancer de l'enfant

Particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques

- Expliquer les particularités épidémiologiques, diagnostiques et

thérapeutiques des principaux cancers de l'enfant.

Pr Marc-David LECLAIR et Dr Sébastien FARAJ (Chirurgie Pédiatrique, Nantes)

Pr Hélène MARTELLI et Pr Sabine SARNACKI-FERAY (Chirurgie Pédiatrique, Paris)

Avril 2015

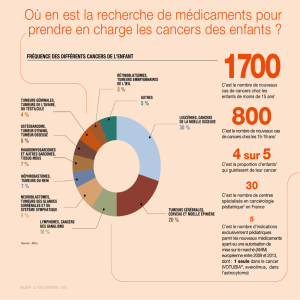

Epidémiologie

Les cancers de lʼenfant sont des maladies rares : environ 1 700 nouveaux cas sont

diagnostiqués par an en France avant lʼâge de 15 ans, ce qui représente environ 1% de

lʼensemble des cancers. Un enfant sur 440 est susceptible de d velopper un cancer avant

lge de 15 ans. Les cancers de lʼenfant sont des tumeurs le plus souvent embryonnaire dont

les caract ristiques cliniques, biologiques et pronostiques sont tr s diff rentes des cancers

de l adulte. Malgré les avancées thérapeutiques et lʼaugmentation de la survie à 5 ans (plus

de 80% dans les pays industrialisés), les cancers de lʼenfant représentent la première cause

de maladie mortelle après lʼâge de 1 an. Le sex ratio de 1,2 montre une légère prédominance

des cancers chez le garçon.

La répartition des cancers de lʼenfant diffère de celle des cancers de lʼadulte (figure 1). Les

leucémies sont les cancers les plus fréquents (29%) et représentent, associées aux

lymphomes, 40% des cancers de lʼenfant. Les tumeurs solides représentent ainsi 60% des

cancers de lʼenfant. Parmi les plus fréquents, on retrouve les cancers du système nerveux

central (19%), les neuroblastomes (9%) et les néphroblastomes (8%) alors que les

carcinomes, souvent retrouvés chez lʼadulte, sont exceptionnels.

2

En période néonatale, les tumeurs sont rarement malignes. Seulement 2% des tumeurs

surviennent lors du premier mois de vie. Près de la moitié des cancers de lʼenfant

surviennent avant lʼâge de 5 ans. Les leucémies deviennent moins fréquentes après lʼâge de

10 ans, alors que les tumeurs cérébrales, les tumeurs osseuses, les tumeurs des tissus

mous, les lymphomes et les tumeurs germinales malignes sont plus fréquentes.

La survenue des cancers chez lʼenfant est en très grande majorité sporadique (>95%). Peu

de facteurs environnementaux sont retrouvés dans la genèse de ces cancers. On retrouve

toutefois les irradiations à fortes doses (accidentelles le plus souvent et rarement

thérapeutiques ou diagnostiques) et les cancers dʼorigine virale : les virus Epstein-Barr

(impliqué dans certains types de lymphomes), le VIH (augmentant le risque de lymphome et

de léïomyosarcome) et le VHB (augmentant le risque dʼhépatocarcinome à lʼâge adulte).

Plusieurs syndromes de prédisposition génétique à la survenue de cancers chez lʼenfant ont

été clairement identifiés, bien que leur proportion reste faible. Des formes héréditaires de

rétinoblastome (40% des cas) sont dues à une anomalie constitutionnelle du gène RB1,situ

en 13q14 et chef de file des g nes suppresseurs de tumeurs. Le syndrome de Li-Fraumeni

expose à un risque augmenté de tumeurs chez lʼenfant (tumeurs des tissus mous, des os, du

système nerveux central et lymphomes). Lʼanomalie responsable est une mutation

constitutionnelle en région 17p13 provoquant un dérèglement de la protéine p53 intervenant

dans la régulation du cycle cellulaire. Le syndrome de Beckwith-Wiedmann (anomalie le plus

souvent pig ntique de la r gion 11p15 soumise empreinte parentale), le syndrome de

Denys Drash (mutation de WT1) et le syndrome de WAGR (d ltion du bras court du

Leucémies et lymphomes (39%)

Tumeurs cérébrales (19%)

Neuroblastomes (9%)

Néphroblastomes (8%)

Tumeur des tissus mous (7%)

Tumeurs osseuses (5%)

Tumeurs germinales malignes (4%)

Rétinoblastomes (4%)

Tumeurs du foie (2%)

Autres (3%)

3

chromosome 11 contenant le g ne WT1) exposent à un risque accru de néphroblastome. La

trisomie 21 est associée à un risque très élevé de leucémie. Les neurofibromatoses de type

1 et 2 sʼaccompagnent principalement de tumeurs du système nerveux central ou

périphérique.

Diagnostic

Signes dʼappel

Le diagnostic de cancer chez l enfant est une urgence conditionnant le pronostic pour

certains cancers. Les symptômes sont souvent dʼapparition et dʼévolution rapide contrastant

avec une bonne conservation de lʼétat général. Ces symptômes sont souvent aspécifiques et

peuvent être en rapport direct avec la tumeur elle-même ou indirectement par compression

des organes de voisinage ou par envahissement métastatique. Il est important de garder en

mémoire que les signes initiaux peuvent être frustres, voire considérés comme banals. La

persistance de symptômes aspécifiques doit faire répéter les examens (en particulier

lchographie qui est un examen simple et tr s performant chez l enfant) ou élargir les

examens complémentaires, même en lʼabsence dʼanomalie évidente à lʼexamen clinique.

Dans tous les cas, la découverte ou la suspicion dʼun cancer chez lʼenfant nécessite de

lʼadresser rapidement en milieu spécialisé pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique.

Les signes pouvant être en rapport direct avec la tumeur sont :

- une masse abdominale ou abdominopelvienne: souvent de découverte fortuite lors de

lʼexamen clinique. Elle peut être intra ou rétro péritonéale et fait évoquer un

neuroblastome, un néphroblastome, un lymphome de Burkitt ou une tumeurs germinale

maligne.

- une tuméfaction : en regard dʼun os ou des tissus mous, localisée au niveau des membres

ou des parois du tronc. Elle fait évoquer principalement un ostéosarcome, un sarcome

dʼEwing ou un sarcome des parties molles.

- des masses ganglionnaires persistantes : surtout si les adénopathies ne sont pas

inflammatoires ni douloureuses. Elles font évoquer une leucémie ou un lymphome.

- une masse péri ou intra-orificielle ou un saignement orificiel : ces signes font évoquer

avant tout un rhabdomyosarcome.

- une augmentation du volume scrotal, faisant évoquer un rhabdomyosarcome

paratesticulaire ou une tumeur germinale maligne.

- un reflet blanc pupillaire (leucocorie) ou strabisme, faisant évoquer un rétinoblastome.

Les signes pouvant être en rapport indirect avec la tumeur sont :

4

- une hypertension intracrânienne (HTIC) : par compression par la tumeur ou due à une

hydrocéphalie par gêne à lʼécoulement du LCR. Une imagerie cérébrale doit être réalisée

en cas de doute.

- des signes neurologiques déficitaires : dépendant du siège des lésions intracrâniennes ou

intraspinales (essentiellement neuroblastome en sablier). A noter que les convulsions sont

rarement révélatrices de tumeurs chez lʼenfant.

- une dyspnée : par compression des voies respiratoires par une tumeur médiastinale.

- une obstruction respiratoire haute ou un trouble de la déglutition : par compression par une

tumeur ORL.

- une protrusion oculaire : faisant évoquer une métastase (de neuroblastome) ou une

tumeur primitive orbitaire (rhabdomyosarcome, gliome du nerf optique).

- des douleurs osseuses localisées persistantes : faisant évoquer une tumeur osseuse

(ostéosarcome, sarcome dʼEwing). Ces signes doivent entraîner la réalisation de

radiographies standard, voire dʼune IRM ou dʼune scintigraphie osseuse au Technétium.

- des douleurs osseuses diffuses : faisant évoquer des métastases osseuses ou une

atteinte diffuse de la moelle osseuse (leucémie, neuroblastome, sarcome métastatique).

- une difficulté dʼémission dʼurines ou de selles : faisant évoquer une tumeur abdomino-

pelvienne. Ces signes doivent entrainer la réalisation dʼune échographie abdomino-

pelvienne à la recherche dʼun rhabdomyosarcome, dʼun neuroblastome ou dʼune tumeur

germinale maligne.

Affirmation du diagnostic

Devant toute suspicion de cancer chez lʼenfant, un examen clinique complet doit être réalisé.

Celui-ci permet dʼorienter les différents examens complémentaires nécessaires à lʼorientation

diagnostique. Ces examens sont biologiques et radiologiques dans un premier temps et

nécessitent dans la très grande majorité des cas une analyse cyto-histologique, par analyse

de la tumeur primitive ou des métastases.

Cʼest la convergence de tous ces éléments cliniques et paracliniques qui permet de poser le

diagnostic avec certitude. La démarche diagnostique doit être organisée en collaboration

avec une équipe spécialisée afin dʼéviter tout retard de prise en charge.

Certaines situations sont particulières :

- le rétinoblastome peut parfois être diagnostiqué par lʼexamen clinique seul, lʼaspect du

fond dʼœil étant caractéristique (souvent réalisé sous anesthésie générale)

- le néphroblastome, dont le diagnostic peut reposer sur un ensemble dʼarguments cliniques

et radiologiques sans nécessité de confirmation histologique avant le début du traitement

par chimiothérapie

5

- le neuroblastome, pouvant être confirmé par une augmentation des catécholamines

urinaires et/ou une scintigraphie à la MIBG positive. Une biopsie sera obligatoirement

ralis e si ce diagnostic est voqu .

- certains marqueurs tumoraux demand s devant des lments cliniques et radiologiques

particuliers peuvent fortement orienter, voir affirmer le diagnostic : catécholamines

urinaires pour le neuroblastome, alphafoetoprotéine pour lʼhépatoblastome,

alphafoetoprotéine et HCG pour les tumeurs germinales malignes.

- les leucémies, dont le diagnostic repose essentiellement sur lʼanalyse de la NFS et du

myélogramme.

Lannonce du diagnostic

Il s'agit d'une situation d licate o le m decin doit d livrer une tr s mauvaise nouvelle que

les parents redoutent d'entendre. C est une tape psychologiquement tr s prouvante pour

les parents et tous les mots qui vont tre prononc s vont tre fondateur pour la suite de la

prise en charge. En cons quence, il faut que le m decin qui s engage dans cette annonce ait

une bonne connaissance des cancers de l enfant. Si ce n est pas le cas, ce m decin doit

rester tr s prudent et diriger les parents au plus vite vers un m decin ou chirurgien

sp cialiste. Il est impossible d' tablir des r gles id ales pour l'annonce du diagnostic,

cependant, certaines recommandations doivent tre respect es. En effet, de la qualit de cet

change entre le m decin et les parents va d pendre la relation de confiance tout au long de

la maladie, et au-del . Cette annonce ne doit en aucun cas tre rapide, debout dans un

couloir, en pr sence d'autres parents. Au contraire, elle doit se d rouler dans une pi ce

isol e afin de respecter la confidentialit , mais aussi la stupeur et l'effondrement des parents.

Elle doit durer le temps n cessaire la bonne compr hension des parents et pour qu'ils

puissent poser toutes les questions qui leur viennent l'esprit. Il n'est pas rare que le

mdecin informe pr cocement les parents du diagnostic le plus probable, de fa on ne pas

les laisser dans une situation insupportable de doute. Cependant, d s cette tape, les

parents souhaitent conna tre dans le d tail l'ensemble du traitement et les chances de

gu rison. Or, le m decin ce moment pr cis ne conna t pas forc ment le diagnostic exact ni

les r sultats des examens suppl mentaires r alis s pour valuer une possible diss mination

(m tastases) de la maladie. Le m decin doit alors temp rer les nombreuses questions des

parents en leur expliquant le cheminement du diagnostic se fait donc souvent pas pas dans

les situations complexes. Dans ce cas, le m decin propose aux parents de les revoir d s

qu il poss dera toutes les informations n cessaires pour tablir le diagnostic pr cis et

lextension de la maladie, ainsi que la strat gie de traitement. Le m decin a conscience

durant cet entretien que les parents sont le plus souvent "sid rs" par ce diagnostic et qu'ils

ne se souviendront presque plus des informations autres que le diagnostic et les chances de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%