Apports théoriques - Académie de Toulouse

1

Apports théoriques

Recherche Action SVT

1- L’évaluation

1-1-Evaluer/contrôler

Pour J. Ardoino (1991), l’évaluation est « dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, n’est que

du contrôle déguisé ». Nos observations en classe nous permettent de dire qu’il n’en est

plus ainsi aujourd’hui. Toutefois il convient de poser la distinction entre évaluation et

contrôle. J. Ardoino et G. Berger (1989) définissent le contrôle comme étant, tout à la

fois, «un système, un dispositif et une méthodologie, constitués par un ensemble de

procédures, ayant pour objet (et visée) d’établir la conformité (ou la non-conformité), si ce

n’est l’identité, entre une norme, un gabarit, un modèle, et les phénomènes ou les objets

qu’on y compare, ou, à défaut de l’établissement de cette conformité ou de cette identité, la

mesure des écarts ». Les deux auteurs insistent notamment sur le fait que le contrôle

s’effectue à partir d’un modèle de référence qui est toujours construit de manière extérieure

et antérieure à l’opération de contrôle proprement dite. Il existe donc un « référent » défini

préalablement et qui, s’agissant de l’apprentissage, représente un ensemble d’objectifs

parfaitement définis. Dès lors, contrôler consiste à comparer les résultats obtenus, « les

produits finis » aux objectifs poursuivis qui ont été définis préalablement sans prendre

en compte le processus d’apprentissage lui-même. La subjectivité du contrôle n’intervient

pas (ou peu…) puisqu’il s’agit de confronter des résultats obtenus à des résultats attendus

inventoriés avec précision. Le contrôle s’intéresse à l’existence d’une série de

connaissances répertoriées sans se préoccuper de l’usage que peut en faire l’élève, de

l’attitude de l’élève face à elle, du processus qui a présidé à ces constructions.

Toutefois, dans la pratique, l’évaluation et le contrôle sont difficilement dissociables. En effet,

lorsqu’on contrôle, on ne dispose pas de la totalité des référentiels et dans cette situation on

en construit. A l’inverse, il ne peut y avoir d’évaluation sans outils de contrôle : si on souhaite

évaluer la compétence d’un élève à résoudre des problèmes centrés sur l’addition des

nombres décimaux, on ne peut que passer par le contrôle de l’exactitude des opérations

faites et de leur enchaînement logique.

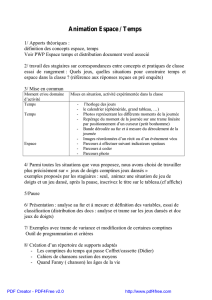

Pour illustrer l’ensemble de ces propos, nous proposons un tableau récapitulatif des

différences que l’on peut faire entre les notions de contrôle et d’évaluation à la suite des

travaux de J. Ardoino et G. Berger (1989), C. Hadji (1992), R. Bobichon, G. Gauzente et

J.P. Rocquet (1994), L. Talbot (1997) et M. Vial (2001).

2

CONTROLE

EVALUATION

Processus qui relève plutôt de l’objet :

processus plutôt objectif

Processus qui relève plutôt du sujet :

processus plutôt subjectif

Constat d’écart entre un référé et un

référent extérieur au système

enseignement-apprentissage servant

d’étalon, de norme.

La référentialisation (élaboration du référent)

est intégrée au processus d’enseignement-

apprentissage

Elle a une fonction :

-diagnostique ou de départ

- régulatrice ou formative

- terminale ou sommative (validation,

certification).

La norme (le référent) est intérieure au

système enseignement-apprentissage

Les contrôleurs sont interchangeables de

part leur situation d’extériorité

Il y a implication de l’évaluateur, ce qui

suppose que celui-ci élucide sa propre

position institutionnelle et sa place dans le

système de part sa situation d’intériorité.

Simple mise en conformité par rapport à la

norme

Interrogation sur les valeurs (valeurs morales,

esthétiques, philosophiques, politiques,

existentielles).

Feed-back négatifs (sanction).

Le contrôle est souvent destiné à la

hiérarchie.

Le processus est sanctionnant et clôturant.

Feed-back positifs (évaluation).

L’évaluation, en tant que processus, est

partagée par le groupe. Elle pose la question

de sa divulgation : à qui et à quoi sert-elle, qui

en profite ?

Se limite à la performance

Vise l’activité de l’acteur

Il utilise des dispositifs construits et

transparents. C’est une approche

monoréférentielle, le référent est externe et

posé d’emblée.

Les dispositifs (les référents) ne sont pas

donnés a priori : il s’agit d’élaborer des

systèmes d’interprétation, à partir

d’indicateurs, d’analyseurs. C’est une

approche multiréférentielle.

Aspatial, universel. La conception du

processus est antérieure à celui-ci, il y a

atemporalité.

Ici et maintenant (hic et nunc), local,

contextualisée. Elle est simultanée au

processus, consubstantielle à celui-ci.

Ponctuel. Il apporte une appréciation

conclusive qui annule toute émergence

d’un dynamisme potentiel.

S’inscrit dans la durée. Le processus

accompagne l’action, il a une visée

prospective.

Quantitatif

Qualitatif

Approche expérimentale

Approche clinique

Faute

Erreur

Rigidité

Souplesse, adaptation, négociation

3

1-2-Evaluation diagnostique/formative/sommative

Les finalités de l’évaluation scolaire sont multiples. A partir des travaux de J.-M. de Ketele

(1986) et de J. Vogler (1996), nous pouvons dresser le tableau synoptique suivant qui

regroupe les grandes modalités que peut adopter en classe cette régulation qu’est

l’évaluation. Elles sont au nombre de trois : l’évaluation diagnostique, formative et

sommative. Celle qui est la plus proche de la régulation, de la médiation et de l’aide aux

difficultés d’apprentissage est l’évaluation formative.

4

EVALUATION

DIAGNOSTIQUE

EVALUATION

FORMATIVE

EVALUATION

SOMMATIVE

Fonction

Fournir des

informations relatives

aux compétences et

aux connaissances

d’ores et déjà

construites par les

apprenants

Fournir des

informations relatives

aux compétences et

aux connaissances

en construction à

l’évalué et à

l’évaluateur

Fournir des informations

relatives aux

compétences et aux

connaissances au terme

d’une unité

d’enseignement-

apprentissage

Intérêt tourné

vers…

L’aval (réussite

ultérieure)

L’amont (progrès

réalisés, difficultés

rencontrées)

L’aval (certification,

admission)

Moment de

passation

Au tout début, avant

d’introduire une

nouvelle unité de

cursus

Au cours de l’unité

d’enseignement-

apprentissage

Au terme de l’unité

d’enseignement-

apprentissage

Décisions à

prendre

Adaptation du

programme,

orientation et

admission des

apprenants

Adaptation,

régulation,

amélioration des

activités

d’enseignement-

apprentissage,

remédiation

Certification, admission

au palier suivant,

conclusion

institutionnalisée (à ne

pas confondre toutefois

avec le contrôle)

Type de

comparaisons

effectuées

Inter-élèves

Intra élève

Inter-élèves

Finalités

Plutôt pédagogiques

et didactiques,

adapter

l’enseignement,

orienter, faire un

pronostic

Pédagogiques et

didactiques,

améliorer le

processus

d’apprentissage et

donc

d’enseignement,

diagnostiquer les

réussites futures

Plutôt sociales,

améliorer le résultat,

orienter, faire un bilan

Qualités métriques

prédominantes

Validité pronostique

Validité des

contenus et des

constructions

Fidélité aux

enseignements effectués

Destinataires

Le professeur

Le professeur et

l’élève

Le professeur, le conseil

de classe, l’institution

globale, les parents

Enseignement

pratiqué

Plutôt collectif

Plutôt individualisé et

individualisant, prise

en compte des styles

et des stratégies

d’apprentissage

Plutôt collectif, modes de

présentation constants

Fréquences

Haute

Haute

Basse

Questionnement

Quelles sont les

connaissances

d’ores et déjà

construites ? Sont-

elles suffisantes ?

Quelles sont les

Comment s’effectue

l’apprentissage des

élèves ? Quelles

sont les difficultés

rencontrées en cours

d’apprentissage ?

Quel est le niveau ?

Quels sont les

résultats d’apprentissage

construit ?

5

représentations

initiales ? Les

objectifs prévus sont-

ils les plus adaptés ?

Quelles

modifications dans

l’enseignement sont-

elles nécessaires

Objets

Les représentations

d’ores et déjà

construites sur

lesquelles pourront

s’appuyer les

apprentissages et les

enseignements

nouveaux.

L’élève, ses

connaissances, ses

démarches, sa

motivation, ses

difficultés, le

processus

d’apprentissage

dans sa globalité

La performance

indicatrice d’un niveau

atteint, le produit final

1-3-Les finalités de l’évaluation

Nous utilisons le pluriel car les finalités ne sont pas uniques puisqu'elles dépendent des

perspectives et des objectifs poursuivis par les maîtres. Ce point est essentiel. Une

distinction que l’on peut faire entre l’enseignement et l’animation par exemple est liée à

l’évaluation. A la question : faut-il évaluer quand on enseigne? La réponse est assurément

positive. Il n’y a pas d’enseignement sans possibilité d’évaluation, nous l’avons dit. Un

premier élément de réponse à cette question est donc que les pratiques d’évaluation sont

caractéristiques des pratiques d’enseignement. Si enseigner c’est mettre en place des

conditions qui vont permettre l’apprentissage, enseigner est donc aussi évaluer. Faut-il tout

évaluer ? Sûrement pas, trop d’évaluation risque de tuer l’évaluation.

Globalement l’évaluation est un moyen pour l’enseignant de le conforter dans ses choix

pédagogiques et didactiques, de réguler ses pratiques d’enseignement éventuellement,

de les valoriser aussi. Elle a pour but de rendre intelligible l’apprentissage des élèves, de

valider et de réguler l’action des acteurs (enseignants et élèves).

Un deuxième élément nous est donné par J. Daniau (1989) qui distingue deux fonctions

essentielles de l’évaluation, une fonction sociale et une fonction plus pédagogique.

1-3-1- L’évaluation est une pratique sociale

L’évaluation a pour fonction de communiquer, de donner des informations. Dans ce cadre,

l’évaluation peut permettre d’apprécier si les investissements engagés en matière de

personnels, bâtiments, crédits de fonctionnement sont à la mesure des objectifs fixés. Elle

peut viser à déterminer le degré de satisfaction des usagers de l’éducation nationale

considéré comme service public qui sont les élèves, les parents ou de l’opinion publique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

1

/

37

100%