La sténose carotide expliquée au patient

Dossier patient

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007

393

patient

Dossier

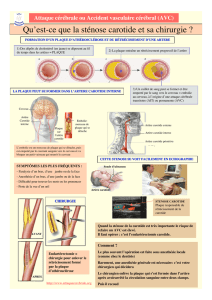

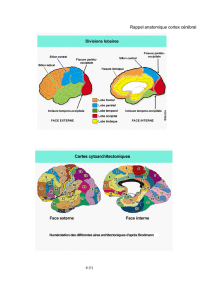

Figure 2.

Examen par ultrasons de l’artère carotide.

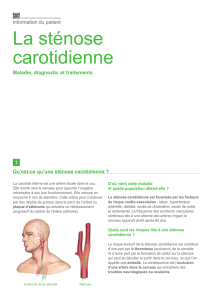

Figure 1.

Irrigation du cerveau par les artères carotides. À droite,

la plaque d’athérosclérose dans la carotide.

La sténose carotide expliquée au patient

●● Dossier préparé par :

Sophie Crozier (urgences cérébrovasculaires), Fabien Koskas (chirurgie vasculaire), groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,

Michael Obadia (neurologie), Laurent Spelle (neuroradiologie interventionnelle), Fondation Rothschild,

et Pierre Amarenco (centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale), hôpital Bichat.

Sous la direction de Sophie Crozier

QU’ESTCE QU’UNE STÉNOSE CAROTIDE

ET QUEL EST SON RISQUE ?

Nous avons deux artères carotides, une à droite et une à gauche.

L’artère carotide interne est un vaisseau de grande importance

qui traverse le cou et irrigue la majeure partie du cerveau ainsi

que l’œil (figure 1). Cette partie du cerveau commande des fonc-

tions aussi capitales que la motricité des membres, la sensibilité,

le langage, la vision, etc.

Qu’est-ce qu’une sténose carotide ?

Une sténose carotide est un rétrécissement de l’artère, le plus

souvent lié à un dépôt d’athérome. Cet athérome consiste en une

infiltration des couches internes de la paroi artérielle par des

graisses (plaque d’athérome). C’est l’accumulation de ce matériel

qui finit par obstruer le vaisseau. L’athérosclérose est liée à des

facteurs de risques cardiovasculaires comme l’hypertension

artérielle, le diabète, un cholestérol élevé ou le tabac. Elle affecte

toutes les artères, notamment celles du cœur (coronaires), des

jambes, du cou et du cerveau.

Le degré de sténose, exprimé en pourcentage, correspond

à la réduction de diamètre de l’artère carotide liée au dépôt

d’athérome sur la paroi (figure 1). Il est évalué par des examens

comme l’échographie Doppler des vaisseaux du cou (au moyen

d’ultrasons) [figure 2] ou l’angiographie par résonance magné-

tique (ARM), qui ne comportent presque aucun risque, par

l’angioscanner ou, plus rarement, par une artériographie.

Quels sont les risques d’une sténose carotidienne ?

Le principal risque est l’aggravation du rétrécissement du calibre

de l’artère, aboutissant à l’obstruction complète de la carotide

(votre médecin parle alors d’“occlusion carotide”), ce qui cause

un arrêt de la circulation du sang vers le cerveau et l’œil.

Lorsque la carotide ne fonctionne plus en raison de l’obs-

truction complète causée par la sténose, deux cas de figure se

présentent :

soit le côté du cerveau irrigué normalement par cette caro-

tide peut l’être par une autre artère (par exemple la carotide du

côté opposé, qui apporte le sang grâce à un pont naturel entre

les deux côtés, situé à l’intérieur du crâne et présent chez 70 %

des personnes). Si, grâce à ce pont, la carotide opposée peut

immédiatement apporter du sang au cerveau, certains patients

ne se rendent même pas compte de l’occlusion carotide.

Si, en revanche, le pont ne fonctionne pas, ou s’il fonctionne

seulement un peu, alors malheureusement le patient développe

une attaque cérébrale, dont la gravité dépend de l’importance

de la chute du débit du sang arrivant au cerveau du côté de la

carotide malade.

Cette occlusion de la carotide est causée par un caillot sur la

plaque d’athérome qui rétrécissait l’artère. Parfois, ce caillot

n’obstrue pas complètement la carotide, laissant passer du sang

vers le cerveau, mais une partie du caillot peut se détacher et être

emportée par le courant sanguin vers le cerveau (votre médecin

parle alors d’“embolie au cerveau”) pour boucher une artère plus

loin à l’intérieur du crâne. Dans ce cas, il peut se produire une

paralysie de la moitié du corps et des membres (“hémiplégie”),

ou une perte de la parole (“aphasie”) ou de la vue.

LN-NN-10-1207.indd 393 17/12/07 18:39:37

Dossier patient

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007

394

patient

Dossier

La durée de l’hémiplégie, de l’aphasie ou de la perte de la vue

peut être de quelques secondes seulement, si la circulation du

sang se rétablit toute seule ; votre médecin parle alors d’“accident

ischémique transitoire” (AIT) du cerveau ou de l’œil. Si l’hémi-

plégie dure (la circulation du sang ne se rétablit pas), votre

médecin parle d’“infarctus cérébral”, ce qui désigne la destruction

d’une partie plus ou moins étendue du cerveau.

Alors devant une sténose carotide,

que disent les statistiques ?

Il y a deux cas de figure. Le premier est celui où la sténose n’a

jamais causé d’attaque cérébrale : votre médecin parle de sténose

carotide “asymptomatique”. Le risque d’attaque cérébrale dans ce

cas est faible. Si le rétrécissement est inférieur à 70 %, le risque est

de 1 % par an ; s’il est supérieur à 70 %, le risque est de l’ordre de 2 %

par an (c’est-à-dire que, sur 100 patients qui ont une telle sténose

carotide, chaque année 2 patients ont une attaque cérébrale).

Le deuxième cas de figure est celui d’une sténose découverte

après une attaque cérébrale : votre médecin parle de sténose caro-

tide “symptomatique”. Le risque de refaire une attaque cérébrale

à court terme est majeur. Il s’agit d’une urgence thérapeutique,

c’est-à-dire que le traitement médical doit être commencé sur-

le-champ, et, si une opération de la carotide est décidée, elle

doit être faite dans les 15 jours. Le risque de refaire une attaque

cérébrale est d’autant plus élevé que le rétrécissement de la

carotide est important, et inversement.

QUELS TRAITEMENTS MÉDICAUX

POUR LES STÉNOSES CAROTIDES ?

Le traitement d’une sténose de l’artère carotide repose toujours,

et avant tout, sur le traitement des facteurs susceptibles d’ag-

graver ce rétrécissement et d’augmenter le risque d’attaque

cérébrale (votre médecin parle de “facteurs de risque vascu-

laire”). Parfois votre médecin décidera d’opérer la carotide pour

rétablir un calibre normal de l’artère en enlevant la sténose : il

s’agit de cas très particuliers de rétrécissement de la carotide

supérieur à 70 %.

Le traitement médical des sténoses carotides repose essentiel-

lement sur l’utilisation de médicaments appelés antiagrégants

plaquettaires et sur le contrôle des facteurs de risque vasculaire.

Ce traitement doit être entrepris dans tous les cas, même si

l’on décide par la suite de pratiquer une opération. Il s’agit en

principe d’un traitement à vie. L’efficacité du traitement médical

repose sur son observance. Bien suivi, il peut diminuer le risque

d’attaque cérébrale de 80 %.

Le contrôle des facteurs de risque vasculaire

Le risque de faire ou de refaire une attaque cérébrale en cas

de sténose carotide est d’autant plus important qu’il existe des

facteurs de risque vasculaire. Ces facteurs sont l’hypertension

artérielle (HTA), l’hyperlipidémie (excès de cholestérol ou

de triglycérides dans le sang), l’intoxication par le tabac, et le

diabète.

Quels sont les objectifs à atteindre ?

Hypertension artérielle : le premier objectif est d’avoir une

pression artérielle inférieure à 14/9 cmHg ; cela permet de

diminuer le risque d’attaque cérébrale de 40 %. Si cet objectif

est atteint, ou si votre pression artérielle est déjà naturelle-

ment à ce niveau, votre médecin vous proposera un deuxième

objectif : diminuer encore la pression artérielle de 1 cmHg pour

le premier chiffre et de 0,5 cmHg pour le deuxième chiffre ;

cela permet de diminuer le risque d’attaque cérébrale de 30 %

supplémentaires.

Pour atteindre ces objectifs de pression artérielle, et pour

aider votre médecin à vous traiter, il vous faudra pratiquer

l’“automesure” de la tension à la maison, après avoir acheté un

tensiomètre automatique (qui prend la tension au bras et non

au poignet) [cet appareil n’est pas remboursé ; comptez entre

30 et 50 euros], en respectant la “règle des 3” recommandée

par la Société française d’hypertension artérielle : une série de

mesures tous les 3 mois, 3 jours de suite, à raison de 3 mesures

le matin à jeun de médicaments (en position assise, le bras posé

sur la table, le brassard du tensiomètre placé sur le bras) et de

3 mesures le soir dans les mêmes conditions, après le dîner.

Vous devez noter les résultats de ces mesures dans un carnet et

apporter celui-ci à chaque consultation médicale (ne l’oubliez

pas). La semaine qui précède chaque consultation médicale,

vous ferez de nouveau 3 mesures le matin, 3 mesures le soir,

3 jours de suite. On sait désormais que l’automesure pratiquée à

la maison représente la “vraie” tension artérielle du patient. Son

résultat est plus fiable que la tension prise par le médecin ou le

pharmacien, et que la tension prise par l’infirmière à l’hôpital.

Pour plus d’informations et pour télécharger le carnet de suivi,

consultez le site Internet :

www.auto-mesure.com

.

Cholestérol : en cas de sténose carotide “asymptomatique”, le

taux de “mauvais” cholestérol (on parle de “LDL-cholestérol”)

doit être inférieur à 1 g/l (ou 2,6 mmol/l) ; atteindre cet objectif

diminue le risque d’attaque cérébrale de 20 %. Si vous avez une

sténose carotide révélée par une attaque cérébrale, votre taux

de LDL-cholestérol doit être inférieur à 0,7 g/l (ou 1,8 mmol/l) ;

atteindre cet objectif diminue le risque de refaire une attaque

cérébrale d’environ 30 %.

Tabac : l’arrêt est impératif et diminue le risque d’attaque

cérébrale de moitié dès le sixième mois.

Une activité physique régulière est nécessaire, ainsi que la

perte de poids en cas d’obésité et la réduction des apports en

sel. L’excès d’alcool est interdit.

Le traitement antithrombotique

Bien suivi, le traitement antithrombotique (anticaillot) réduit

le risque d’attaque cérébrale de 20 %, mais aussi celui d’attaque

cardiaque et de décès par maladie vasculaire. Il vise à éviter

la formation des caillots de sang dans les artères, et en parti-

culier sur les plaques d’athérosclérose qui forment la sténose

carotide. On utilise pour cela des médicaments qui empêchent

les plaquettes du sang de se coller sur la paroi de l’artère (votre

médecin parle d’“antiagrégants plaquettaires”). C’est l’amas (ou

agrégation) des plaquettes et d’autres substances qui forme le

LN-NN-10-1207.indd 394 17/12/07 18:39:37

Dossier patient

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007

395

patient

Dossier

Figure 3.

Principe de l’opération chirurgicale que l’on appelle

“endartérectomie carotide”.

caillot de sang. Le chef de file des médicaments antiagrégants

plaquettaires est l’aspirine, à des doses faibles. Les autres sont

le Plavix® et l’Asasantine LP®.

TRAITEMENT CHIRURGICAL DES STÉNOSES

DE LA CAROTIDE

L’opération de la sténose de l’artère carotide (votre médecin

parle d’“endartérectomie carotide”) est une intervention

chirurgicale dont le but est de redonner un calibre normal à

l’artère carotide en enlevant la sténose, qui s’étend en général

sur 1 à 3 cm de hauteur. Elle est le plus souvent décidée quand

la sténose carotide est de plus de 70 % et qu’elle a été respon-

sable d’une attaque cérébrale (que sa durée ait été très brève

ou prolongée).

L’intervention se fait sous anesthésie. Suivant les cas, l’anesthésie

est purement locale (comme chez le dentiste) ou, parfois, géné-

rale. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. C’est votre

chirurgien qui décidera en fonction de votre cas.

Cette opération nécessite trois à cinq jours d’hospitalisation. Elle

comporte cependant un risque de complications neurologiques

ou cardiaques dont certaines peuvent être mortelles ou laisser

des séquelles. Ce risque n’est pas supérieur à 6 %, c’est-à-dire

que moins de 6 % des opérations sont suivies de complications.

Plus le chirurgien vasculaire est entraîné, plus le risque est infé-

rieur à 6 % (il ne faut pas se faire opérer par un chirurgien dont

le risque opératoire est supérieur à 6 %). Ce risque opératoire

justifie la prudence des indications : l’opération ne se justifie

que si le risque d’attaque cérébrale est largement supérieur au

risque de l’opération, ce qui explique que cette opération est

surtout réservée aux cas de sténoses “symptomatiques”, dont

le risque de récidive est majeur.

Pour réduire le risque de complication cardiaque postopératoire

et pour prévenir une attaque cardiaque à plus long terme, des

explorations cardiaques doivent être faites avant l’opération.

L’athérosclérose des artères coronaires, qui irriguent le muscle

cardiaque, relève en effet du même processus que la sténose

carotide.

Conduite de l’opération

L’opération nécessite une incision de quelques centimètres le

long du cou. C’est une opération minutieuse : à l’aide de clamps,

le chirurgien interrompt la circulation dans la carotide et ouvre

celle-ci pour en extraire le matériel qui l’obstrue (figure 3).

Ensuite, l’artère est refermée par suture au fil très fin, en général

à l’aide de procédés visant à augmenter le calibre de l’artère (on

parle d’“angioplastie” ou de “patch d’élargissement de l’artère”).

Ce geste doit laisser une surface lisse sans ressauts ou marches

d’escalier d’aval et d’amont, susceptibles d’être autant de points

d’appel à la formation d’un caillot. Aussi, nombre de chirurgiens

procèdent à un contrôle per- ou postopératoire par ultrasons

(échographie Doppler), angiographie par résonance magné-

tique ou scanner. Durant le clampage, l’irrigation du cerveau

est assurée par les autres artères du cerveau, ce qui nécessite

un contrôle parfait de la pression artérielle par l’anesthésiste.

Dans certains cas, avant le clampage, lorsque plusieurs autres

artères cérébrales sont déjà occluses, on peut craindre que l’irri-

gation du cerveau au cours du clampage soit insuffisante. Dans

ce cas, un “shunt”, c’est-à-dire un tuyau en matière plastique,

est installé temporairement de part et d’autre de la carotide

clampée pendant que le chirurgien la désobstrue (figure 3).

Pendant l’opération et durant une période postopératoire plus

ou moins prolongée, un traitement anticoagulant par héparine

est administré, qui vise à protéger de la formation d’un caillot

de sang sur l’endroit opéré. En outre, le malade est traité par

des antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine avant, pendant

et après l’opération.

Après l’opération, le risque de resténose (réobstruction) de la

carotide opérée est faible mais non nul. Surtout, le risque de

voir s’aggraver une sténose de l’autre artère carotide est suffi-

samment élevé pour justifier un suivi par échographie Doppler,

en général tous les 6 à 12 mois. Un traitement médical irré-

prochable comprend le contrôle des facteurs de risque (tabac,

hypertension, lipides, diabète, etc.) et des visites régulières chez

le médecin traitant, le cardiologue et le neurologue pour adapter

les traitements de prévention d’une nouvelle attaque cérébrale

ou cardiaque.

QUELLE PLACE POUR L’ANGIOPLASTIE

CAROTIDIENNE ?

Lorsqu’une opération de la sténose carotide est décidée par votre

médecin, le traitement de référence est la chirurgie. Une autre

technique est actuellement proposée pour traiter le rétrécisse-

ment : l’angioplastie (appelée aussi “dilatation endovasculaire”).

Elle consiste à dilater la sténose en gonflant un petit ballon, puis

à poser un “stent” (ressort) qui maintient écartées les parois

de l’artère carotide à l’endroit de la sténose. Elle est réalisée

par l’intérieur de l’artère. Pour cette raison, elle est séduisante,

mais, pour l’instant, cette technique prometteuse ne peut pas

LN-NN-10-1207.indd 395 17/12/07 18:39:38

Dossier patient

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007

396

patient

Dossier

remplacer le traitement chirurgical, car toutes les études qui ont

comparé l’opération par chirurgie et l’angioplastie endovasculaire

ont conclu à la supériorité de la chirurgie. Ainsi cette nouvelle

technique ne peut-elle vous être proposée que dans deux cas :

soit dans le cadre de la recherche médicale, qui nécessitera votre

signature de consentement à cette recherche (loi Huriet), soit

lorsque la chirurgie ne peut pas être effectuée pour une raison

technique et que l’angioplastie peut l’être. Dans ce dernier cas,

il faut savoir que l’évaluation de ce geste opératoire n’a pas été

validée par des études scientifiques et que l’intervention peut

réussir merveilleusement comme se solder par une complication

grave ou le décès. L’importance de ce risque est inconnue.

Déroulement de l’angioplastie

La procédure est réalisée en salle de cathétérisme équipée

d’appareils de radiologie vasculaire. Après une anesthésie locale

au pli de l’aine (ou éventuellement une anesthésie générale),

une sonde est introduite dans l’artère du pli de l’aine. Dans un

premier temps, on réalise une radiographie de l’artère (artério-

graphie) pour localiser précisément la sténose et évaluer son

importance et son étendue.

Le traitement de la zone rétrécie consiste à la dilater par voie

endovasculaire. Pour cela, la sténose est franchie à l’aide d’un

cathéter appelé “guide”. Ce guide, sorte de long tuyau creux très

fin, sert de tuteur à la montée ultérieure du matériel de dilatation

à l’intérieur de celui-ci. À l’heure actuelle, l’extrémité distale

de ce guide est de plus en plus souvent munie d’un système de

protection cérébrale, sorte de parapluie que l’on déploie au-

dessus de la sténose. Celui-ci agit comme un filtre qui protège

le cerveau d’une embolie. Il évite la migration des nombreux

petits débris qui se détachent de la paroi sténosée lors de la

réalisation de la dilatation.

Une fois la sténose franchie à l’aide du guide et le filtre mis en

place, un stent autoexpansible est amené en regard de la zone

rétrécie. Un stent est un petit cylindre grillagé qui est intro-

duit par voie fémorale artérielle replié sur lui-même, amené

jusqu’au site de la sténose, puis déployé comme un parapluie en

regard de la sténose. Il est fabriqué dans un alliage à mémoire

de forme. Ainsi, une fois déployé à la température du sang, ce

cylindre possède une force radiale suffisante pour maintenir le

vaisseau ouvert en écartant ses parois sur les côtés. Ce stent est

comparable à ceux utilisés en cardiologie interventionnelle pour

le traitement des sténoses coronaires, mais il doit présenter des

qualités techniques particulières.

Lorsque la sténose est serrée ou que la plaque athéromateuse

est trop rigide, la force radiale du stent n’est pas suffisante pour

redonner un calibre normal à l’artère. On réalise alors une dilata-

tion de la zone rétrécie restante par gonflement d’un petit ballon

de façon à redonner à l’artère un calibre satisfaisant.

L’ensemble est opéré après administration d’importantes doses

d’anticoagulant par voie intraveineuse. Un traitement antiagrégant

plaquettaire visant à éviter la formation d’un caillot de sang est débuté

quelques jours avant le début de l’opération. Le patient est ensuite

systématiquement surveillé en unité de réanimation ou en unité de

soins intensifs. La durée d’hospitalisation est de quelques jours.

En plus des médicaments habituels, un traitement par aspirine

et clopidogrel (Plavix®) est administré pendant un mois après

l’angioplastie pour éviter la formation d’un caillot. Au-delà, on

continuera soit le clopidogrel, soit l’aspirine.

Risques de l’angioplastie

Le risque de cette technique est l’embolie cérébrale lors de la

mise en place du matériel, avec pour conséquence une destruc-

tion plus ou moins importante du cerveau. Il existe aussi des

complications propres aux techniques d’angioplastie quelle

que soit l’artère traitée : allergie à l’iode injectée durant le geste

opératoire, hématome au niveau du point de ponction de l’artère

fémorale. Un ralentissement du rythme cardiaque ou une baisse

de la pression artérielle peuvent être observés ; ils sont parfai-

tement connus et sont toujours prévenus par administration

intraveineuse de médicaments appropriés.

QUEL SUIVI EN CAS DE STÉNOSE CAROTIDE ?

Le suivi d’une sténose carotide repose sur une surveillance

clinique et par échographie Doppler des artères cervicales. Le

neurologue doit apprécier le risque que cette sténose cause une

attaque cérébrale. Ce risque s’apprécie sur l’apparition de signes

cliniques d’attaque cérébrale (appelés accidents ischémiques

transitoires [AIT]) : perte de force ou de sensibilité d’un côté du

corps, perte du langage ou de la vue d’un œil ; il s’apprécie aussi

sur les caractéristiques de la sténose analysées par échographie

Doppler : importance de la sténose, progression de celle-ci sur

deux examens successifs, retentissement sur la quantité de sang

qui arrive au cerveau.

Que faire en cas de signes d’attaque cérébrale ?

En cas d’AIT malgré une prise régulière du traitement médical,

ce dernier pourra être renforcé par d’autres médicaments, ou

une opération de la carotide sera décidée. En cas de survenue

de symptômes, même transitoires, vous devrez consulter votre

médecin en toute urgence.

Que faire en cas d’aggravation de la sténose ?

Une échographie Doppler des artères du cou doit être réalisée

tous les trois à six mois selon la survenue de signes cliniques

et la progression de la sténose. Cette surveillance est ensuite

espacée (une fois par an ou tous les deux ans) en l’absence de

symptômes et en cas de stabilité de la sténose carotidienne.

Si la sténose reste inférieure à 70 %, sans symptôme d’attaque

cérébrale, il faut simplement poursuivre le traitement médical

des facteurs de risque vasculaire (voir plus haut). Si la sténose

progresse au-delà de 70 %, même sans symptômes, le risque

qu’elle provoque une attaque cérébrale passe à 2 % par an

(c’est-à-dire que chaque année, sur 100 malades qui ont une

sténose carotide de plus de 70 %, 2 auront une attaque céré-

brale). Dans ce cas, votre médecin discutera avec vous de la

possibilité d’une opération de la carotide. Cette opération

ramène le risque à 1 % par an. Le risque opératoire est de 3 %

LN-NN-10-1207.indd 396 17/12/07 18:39:39

Dossier patient

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 10 - décembre 2007

397

patient

Dossier

Agenda▶

Annonce presse A4 23/11/07 11:17 Page 1

Annonce presse A4 23/11/07 11:17 Page 1

Annonce presse A4 23/11/07 11:17 Page 1

Les articles publiés dans La Lettre du Neurologue le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

© février 1997 - EDIMARK SAS - Dépôt légal : à parution. Imprimé en France - Point 44 - 94500 Champigny-sur-Marne

Un numéro spécial intitulé “Forme modérée de la maladie d’Alzheimer : nouvelles données cliniques de la mémantine” (12 pages) est routé avec ce numéro.

à 30 jours (c’est-à-dire que 3 malades sur 100 opérés d’une

sténose carotide “asymptomatique” ont une complication de

l’opération dans le mois qui suit l’opération). Compte tenu de

ce risque opératoire de 3 %, il faut attendre plusieurs années

pour que le bénéfice de l’opération devienne évident : ainsi,

avec un risque spontané d’attaque cérébrale de 2 %, le risque

à opérer la sténose (3 %) est supérieur au risque spontané

la première année. Mais à 5 ou 10 ans, le risque spontané

est respectivement de 10 ou 20 % ; après une opération sans

complication, il est ramené à 5 ou 10 % à 5 ou 10 ans respec-

tivement : l’opération est alors clairement bénéfique. Enfin,

sachez que ce bénéfice n’a été observé que chez les hommes

et pas chez les femmes (on ne sait pas pourquoi), ni chez les

patients âgés de plus de 75 ans. ■

LN-NN-10-1207.indd 397 17/12/07 18:39:56

1

/

5

100%