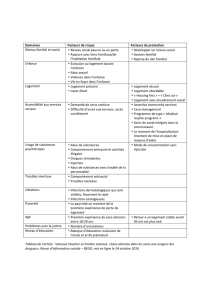

Problèmes médicaux lors de la consommation de

279

Problèmes médicaux lors de la consommation

de drogues illégales

Hugo Kupferschmidt

Centre suisse d’information toxicologique (CSIT), Zurich

Karin Fattinger

Division de Pharmacologie et Toxicologie cliniques, Département de Médecine interne, Hôpital Universitaire

de Zurich

1 Introduction

Classification: L’Organisation mondiale de la santé

(OMS) distingue neuf classes de substances psycho-

tropes différentes:

– alcool

– opioïdes

– cannabinoïdes

– sédatifs et hypnotiques

– cocaïne

– autres stimulants, caféine incluse

– hallucinogènes

– tabac

– solvants volatils

Ces substances peuvent être classifiées en drogues lé-

gales et illégales; le présent chapitre ne traite que des

drogues illégales.

Un risque d’abus existe pour les substances qui

possèdent deux caractéristiques: (1) les non-primates

les consomment également de leur plein gré, et (2)

elles activent de façon aiguë le «système de récom-

pense» («rewarding system») du système nerveux

central. Dans toutes les dépendances à des sub-

stances, le système dopaminergique méso-cortico-

limbique est mis à contribution, dont les neurones se

trouvent dans l’aire du tegmentum ventral avec des

liens vers les noyaux du système limbique (Nucleus

accumbens, Amygdala, Hippocampus). Ce système

favorise la répétition de toutes les activités qui aug-

mentent le sentiment de bien-être; en assurant la prise

de nourriture, la sexualité et les soins à la descen-

dance, il sert directement à la survie de l’espèce. Alors

que la prise de nourriture et la sexualité conduisent

rapidement à une diminution du circuit de récom-

pense avec la répétition des stimuli, les substances fai-

sant l’objet d’abus provoquent une nouvelle libéra-

tion de dopamine à chaque fois.

Dépendance psychique et physique: La dépendance

psychique est définie comme le besoin impérieux d’at-

teindre toujours et encore l’état d’euphorie, de dé-

tente et de contentement que provoque la drogue.

Elle est reliée à l’envie de consommer la drogue de fa-

çon périodique afin de conserver le sentiment de bon-

heur et d’éviter malaise et déplaisir. Une dépendance

physique se manifeste lorsque des symptômes de se-

vrage apparaissent à l’arrêt de la substance: la dispari-

tion de l’inhibition du système nerveux sympathique

peut alors entraîner des symptômes neurologiques et

cardiovasculaires potentiellement mortels. Les symp-

tômes de sevrage dépendent nettement de la durée de

l’abus; comme une nouvelle consommation de drogue

peut les faire disparaître rapidement, un cercle vicieux

s’établit en cas d’abus chronique. Survient alors une

tolérance ou une tachyphylaxie supplémentaire: une

augmentation continuelle de la dose est nécessaire

pour obtenir un effet identique, jusqu’à ce qu’un nou-

vel équilibre s’établisse à haute dose et à intervalles

rapprochés. Des processus d’adaptation fonctionnels

et morphologiques ont alors lieu au niveau cérébral.

Leur rôle dans la dynamique de la toxicomanie n’est

pour l’heure que partiellement connu. Une chose est

cependant sûre: la dépendance psychique peut persis-

ter bien longtemps après une cure de désintoxication

réussie.

Abus de drogues: L’abus de drogues est un comporte-

ment acquis; les propriétés euphorisantes des drogues

permettent de prendre de la distance avec les conflits

liés à la personnalité et perçus comme une menace.

De ce fait, l’abus chronique de drogues est une mala-

die: le «gain» ressenti au départ comme une victoire

sur la vie débouche sur un processus autodestructeur,

modulé par des facteurs biologiques (génétiques),

psychologiques et sociologiques. Dans ce contexte, la

classification des drogues uniquement en fonction de

leur mécanisme d’action ou de leur tableau clinique

est presque impossible à établir. Le tableau clinique

présente de nombreux recoupements, car les effets

sur le cerveau sont le résultat de l’influence molécu-

laire de très nombreux systèmes, pouvant être activés

ou inhibés simultanément.

Drogues de substitution et polytoxicomanie: En de-

hors des stupéfiants à proprement parler, toutes les

substances qui modifient la perception de l’envi-

ronnement et qui s’accompagnent de sensations eu-

phoriques peuvent être utilisées comme drogues de

substitution et conduire à la dépendance. C’est ainsi

qu’à côté des véritables drogues, une multitude de

médicaments (comme les antidépresseurs tricycli-

ques, les phénothiazines ou les anti-H1) ou de consti-

tuants de plantes et de champignons (comme noix/

280

fleurs de muscade ou psilocybine/psilocine) peuvent

déclencher une perception chimérique de la réalité.

L’inhalation de solvants, un problème sanitaire qui

échappe en grande partie aux statistiques, peut égale-

ment générer euphorie et illusions. Depuis long-

temps, l’intérêt des toxicodépendants ne se porte plus

seulement sur la codéine, le flunitrazépam ou la mé-

thaqualone pour compléter ou remplacer les drogues

«dures» usuelles. Des médicaments de prime abord

anodins peuvent être utilisés dans ce but (comme

l’acide méfénamique). La polytoxicomanie est égale-

ment répandue, surtout chez les grands toxicomanes.

En utilisant des substances dont le profil d’action est

différent, ils cherchent non seulement à renforcer

l’euphorie, diminuée par les effets de tolérance, mais

aussi à réduire l’apparition d’effets indésirables diffi-

cilement supportables. L’héroïne permet ainsi de

contrer l’énorme stimulation du système nerveux

adrénergique engendrée par la cocaïne. Combiné

avec la cocaïne, l’alcool provoque des problèmes à

plusieurs niveaux: il exerce certes un effet sédatif,

mais le métabolite qui en dérive provoque un nou-

veau tableau d’intoxication, similaire à celui de la co-

caïne.

Drogues de synthèse: Pour augmenter de façon ciblée

les effets «souhaités», mais surtout pour éviter l’illéga-

lité, aussi bien des drogues connues que des médica-

ments voient leurs structures modifiées pour être ven-

dus sur la scène de la drogue (drogues de synthèse ou

«designer drugs»). Les exemples les plus connus sont

les dérivés de l’amphétamine et les drogues dérivées

du fentanyl. La naissance de la 3,4-méthylènedioxy-

méthamphétamine (MDMA ou «ecstasy») a suivi un

parcours classique: la 3,4-méthylènedioxyamphéta-

mine (MDA ou «Adam»), la «drogue de l’amour» des

soixante-huitards, a été déclarée illégale par l’OMS en

raison de ses propriétés neurotoxiques. L’ecstasy ne se

distingue de la MDA que par un groupe méthyle sup-

plémentaire. Lorsque l’OMS classe également l’ecsta-

sy dans la liste des drogues illégales à cause de son po-

tentiel toxique, la 3,4-méthylènedioxyéthylamphéta-

mine (MDEA ou «Eve») fait son apparition sur le

marché; d’autres dérivés montrant un spectre d’action

et des effets indésirables comparables ont suivi pour

contourner l’illégalité de l’ecstasy. MDA, MDMA et

MDEA ne sont que quelques exemples d’une série de

drogues de synthèse dérivées de l’amphétamine ou de

la méthamphétamine. Ces dérivés amphétaminiques

sont également vendus sous le nom «d’ecstasy».

Substances de substitution: En dehors de l’offre no-

toire de substances apparentées, l’adjonction de sub-

stances de substitution bon marché («adulterants»)

complique l’appréciation du tableau clinique en cas

de consommation de drogues. Caféine, quinidine,

mannitol, procaïne et lidocaïne, ainsi que glucose,

dextrose, lactose et amidon sont souvent détectés lors

de contrôles. Les amphétamines et la phencyclidine

ont également été utilisées comme substances de

substitution. L’évolution devient inquiétante lorsque

de l’amphétamine, de la cocaïne ou d’autres drogues à

potentiel de dépendance élevé sont mélangées aux

comprimés d’ecstasy. Les impuretés issues durant la

synthèse peuvent également modifier considérable-

ment le tableau clinique.

Symptomatologie et principes thérapeutiques: En rè-

gle générale, les problèmes médicaux apparaissent

lors de la consommation de drogues illégales soit suite

aux effets aigus toxiques immédiatement après la

consommation, soit en relation avec les manifesta-

tions de dépendance lors de prise chronique. Les pa-

ragraphes suivants donnent un aperçu des problèmes

somatiques aigus liés à un abus des drogues illégales

sous forme de brefs résumés tirés de la littérature. Les

publications contiennent malheureusement peu de

données quantitatives sur l’incidence des symptômes

et leur gravité. La liste de symptômes chroniques est

destinée à mettre en évidence la dynamique liée à la

toxicomanie. Pour une meilleure compréhension,

chaque passage débute par une courte présentation

des processus neurophysiologiques importants – pour

autant qu’ils soient connus. Les directives formulées

pour le traitement des intoxications aiguës (voir le

chapitre «Intoxications médicamenteuses») valent

également en cas d’intoxication par des drogues illé-

gales. Outre les mesures d’urgence, l’administration

d’antidotes – s’ils existent – constitue les piliers du

traitement. Le lavement intestinal orthograde avec

une solution de Fordtran a fait ses preuves lors de

«body packing» pour accélérer l’élimination des pa-

quets de drogue hors de l’intestin. Les principes théra-

peutiques qui suivent se rapportent ainsi principale-

ment à des mesures d’urgence plus ou moins spécifi-

ques. La collaboration d’une équipe médicale pluri-

disciplinaire est indispensable pour le traitement des

effets d’un abus chronique et le suivi à long terme des

personnes dépendantes, car le sevrage ainsi que l’éta-

blissement et le maintien de l’abstinence représentent

davantage qu’un simple problème toxicopharmacolo-

gique.

2 Présentation détaillée des

drogues illégales

2.1 Marijuana/Haschisch

Le tétrahydrocannabinol (THC) est le principe actif

majeur de trois préparations qui sont principalement

fumées ou consommées sous forme de gâteaux ou de

boissons: (1) la marijuana («herbe») est constituée des

feuilles séchées et des inflorescences du chanvre fe-

melle; la teneur en THC s’élève aujourd’hui à environ

15% (1–5% par le passé) par des cultures spéciales

(«herbe indoor»), parfois même à 25%; (2) le ha-

schisch («kif») est une résine contenant 10% de THC

281

et (3) l’huile de haschisch est un extrait qui contient

50% et plus de THC. Environ 60 cannabinoïdes sup-

plémentaires partiellement actifs, ainsi que 360 autres

constituants ont été répertoriés, ce qui complique

énormément l’évaluation du profil toxicologique.

La caractéristique du THC repose sur ses proprié-

tés stimulantes sur le SNC, en plus d’un effet psycho-

dépresseur. Le THC réagit avec la plupart des sys-

tèmes de neurotransmetteurs; il se lie à des récepteurs

spécifiques (CB1 et CB2) dans le cervelet et la zone

du cortex frontal. L’effet anticonvulsivant, analgé-

sique et antiémétique des cannabinoïdes est partielle-

ment dû à cette liaison spécifique. Ils abaissent la tem-

pérature corporelle au niveau central et augmentent

l’appétit.

Tableau clinique: Euphorie, détente et somnolence

sont des effets aigus à faibles doses, accompagnés gé-

néralement d’une légère ataxie et d’une faiblesse

musculaire. Le THC provoque une vasodilatation gé-

nérale et une tachycardie. Lorsque la dose augmente,

l’intensité des perceptions sensorielles se modifie, ain-

si que la notion d’espace et de temps. Se produit alors

une perte du sens de la réalité, accompagnée d’une ap-

préciation erronée des performances personnelles et

de troubles de la mémoire à court terme. Chez les néo-

phytes (intoxication accidentelle!) et à hautes doses

apparaissent une sensation d’oppression au niveau de

la poitrine, de l’anxiété et des états d’excitation allant

jusqu’à la panique. Une terrible sensation de soif, des

vertiges, ainsi que des nausées et des vomissements –

malgré des propriétés antiémétiques – constituent

d’autres symptômes végétatifs. Une augmentation

supplémentaire de la dose cause égarement, illusions

et hallucinations avec induction de psychoses. Une

évolution vers la psychose se rencontre plus fréquem-

ment lorsqu’il y a association à d’autres psychostimu-

lants.

Contrairement aux symptômes d’intoxication co-

gnitifs et végétatifs, l’utilisation chronique de marijua-

na provoque rapidement une tolérance qui touche

l’euphorie recherchée et conduit ainsi à une augmen-

tation de la consommation. Un «syndrome d’absence

de motivation» a été décrit après un abus chronique,

accompagné d’humeur dépressive, de léthargie, de

troubles de la concentration et altération de la pensée.

Le contraire reste cependant possible, à savoir qu’un

«syndrome d’absence de motivation» latent pourrait

prédestiner à la consommation de marijuana. La

question sur le potentiel toxicologique des cannabi-

noïdes reste encore ouverte, surtout concernant leurs

effets sur le fœtus; vu le nombre de consommatrices,

cette question n’est pas seulement d’intérêt scienti-

fique. Les lésions chroniques respiratoires dues, entre

autres, à la forte teneur en goudron des cigarettes de

marijuana restent par contre incontestées. L’appari-

tion d’un léger syndrome de sevrage est un phéno-

mène connu, accompagné de nervosité, de troubles de

l’humeur anxio-dépressifs, de tremblements et de

troubles du sommeil, et peut persister quatre à cinq

jours.

Mesures thérapeutiques: En règle générale, des

mesures spécifiques sont rarement nécessaires en cas

d’intoxication aiguë par la marijuana:

– en cas de psychose (le plus souvent auto-limitée et

de courte durée): environnement calme;

– en cas d’anxiété ou d’agitation: benzodiazépines;

– en cas de troubles dépressifs: consultation psychia-

trique et traitement antidépresseur.

2.2 Opioïdes et opiacés

Les opiacés regroupent les constituants naturels et

semi-synthétiques de l’opium (codéine, morphine,

héroïne), alors que la notion d’opioïdes englobe

également les substances entièrement synthétiques.

Malgré des structures très différentes, les opioïdes

possèdent une gamme d’effets désirables et indésira-

bles comparable, principalement dus à leur liaison à

différentes classes de récepteurs aux opioïdes (récep-

teurs µ,δet κ). Les agonistes purs sont à différencier

des antagonistes partiels (comme buprénorphine,

pentazocine, nalorphine). Tous les opioïdes peuvent

engendrer une toxicomanie et une dépendance, qui

semblerait toutefois moins forte pour les antago-

nistes partiels. Les drogues de synthèse dérivées du

fentanyl, appelées «héroïne synthétique» (α-méthyl-

fentanyl «china white» et 3-méthylfentanyl «persian

white») sont jusqu’à 3000 fois plus puissantes que la

morphine. Elles engendrent presque immédiatement

une euphorie prononcée, ainsi qu’une rigidité thora-

cique extrême et une dépression respiratoire, même

à petites doses, qui aboutissent souvent à la mort.

Des impuretés contenues dans les esters de la péthi-

dine (MPPP, PEPAOP) ont provoqué un syndrome

parkinsonien grave et irréversible. En règle générale,

une réaction de sevrage apparaît lorsque l’opioïde

faisant l’objet de l’abus, quel qu’il soit, n’est plus pris;

une réaction de sevrage aiguë peut également être

déclenchée lorsqu’un antagoniste des opiacés est ad-

ministré (naloxone, naltrexone). La synthèse et la li-

bération de noradrénaline est inhibée au niveau pré-

synaptique par l’intermédiaire des récepteurs aux

opioïdes. Cette inhibition est supprimée durant le

sevrage, laissant place à une véritable «marée de nor-

adrénaline». L’administration de clonidine, un ago-

niste α2, permet d’inhiber similairement la synthèse

de noradrénaline au niveau présynaptique et de trai-

ter les symptômes adrénergiques durant une réaction

de sevrage. De très graves intoxications peuvent

avoir lieu durant un traitement de sevrage par la nal-

trexone lorsque les patients essaient de contre-carrer

son effet antagoniste par une augmentation massive

des doses d’opiacés. Les anciens toxicomanes dépen-

dant des opioïdes ne devraient pas être réexposés

trop facilement aux opioïdes, car la dépendance psy-

chique persiste bien plus longtemps que la dépen-

dance physique.

282

Tableau clinique: D’abord survient une euphorie,

qui fait place à des sentiments dysphoriques rapide-

ment après le «kick» obtenu lors d’abus répétés. L’in-

toxication aiguë se caractérise par les symptômes sui-

vants: sédation allant jusqu’au coma; myosis; à des

doses plus élevées, inhibition de la réaction du centre

respiratoire à l’irritation due au CO2avec dépression

respiratoire; également typiques: bradycardie, hypo-

tension artérielle, hypothermie et diminution des ré-

flexes allant jusqu’à l’aréflexie, y compris inhibition

du réflexe de la toux, également rigidité des muscles

striés, surtout au niveau du tronc, augmentation du to-

nus des muscles lisses avec constipation et rétention

urinaire; prurit, ainsi que vasodilatation générale et

bronchoconstriction dues à la libération d’histamine.

Le stade chronique est marqué par une importante dé-

pendance psychique et physique, ainsi que par le

développement d’une tolérance. La tolérance peut ré-

gresser dès quelques jours d’abstinence; un risque de

dépression respiratoire existe réellement lors d’une

réexposition. Comme la polytoxicomanie s’accom-

pagne souvent d’isolement social, les données sur les

lésions chroniques altérant les fonctions cérébrales

sont rares. Une évolution vers la dépression est cepen-

dant fréquente. De plus, des troubles du système im-

munitaire accompagnés d’infections virales et bacté-

riennes locales se manifestent. Une lésion directe

toxique peut apparaître sous forme de cardiomyopa-

thie ou d’un œdème pulmonaire, bien connu avec l’hé-

roïne. Si la stimulation des récepteurs aux opiacés par

des opioïdes exogènes disparaît, l’activité du sympa-

thique augmente rapidement et une réaction de se-

vrage apparaît, qui débute par le besoin intense de

drogue («craving») et des sentiments d’anxiété, suivis

de bâillements, de nervosité, d’insomnie, de transpira-

tion, de larmoiement et de rhinorrhée, puis de my-

driase, chair de poule, tremblements, spasmes et dou-

leurs musculaires, bouffées de chaleur. Un syndrome

de sevrage marqué verra l’apparition supplémentaire

de tachycardie, élévation tensionnelle, tachypnée,

nausées, fièvre, ultérieurement diarrhée, vomisse-

ments, transpiration excessive et douleurs massives

des membres. Avec l’héroïne et la morphine, les pre-

miers symptômes apparaissent après 8 à 10 heures; ils

atteignent leur maximum après 2 à 3 jours. Avec la

méthadone, les premiers symptômes s’observent

après 12 à 24 heures et persistent 1 à 3 semaines. La

réaction de sevrage est éventuellement un peu plus

faible avec les agonistes partiels. L’arrêt de drogues

«coupées» peut également provoquer des symptômes

d’abstinence. Des vasospasmes accompagnés d’in-

farctus cérébral et du myocarde ont été occasionnelle-

ment observés.

Mesures thérapeutiques: Administrer la naloxone

comme antagoniste spécifique des opioïdes en cas de

dépression respiratoire potentiellement mortelle et

de risque d’insuffisance cardiovasculaire; surveiller le

rythme cardiaque, car des troubles du rythme ventri-

culaire et des fibrillations ventriculaires sont possi-

bles, spécialement en cas d’intoxications mixtes avec

de la cocaïne:

– intoxication chez l’adulte: 0,4 mg (–2 mg) de na-

loxone, à doser en fonction des signes cliniques (di-

latation pupillaire, fréquence respiratoire, pression

sanguine, conscience);

– intoxication chez le toxicomane dépendant des

opiacés: après la dose initiale, titrer la naloxone par

palier de 0,2 mg afin d’éviter les symptômes de se-

vrage aigus; une éventuelle perfusion après la dose

initiale permet d’antagoniser l’effet des opioïdes

de longue durée d’action (comme la méthadone) et

la «remorphinisation»;

– intoxication chez le petit enfant: naloxone

0,01 mg/kg de poids corporel;

– en cas d’œdème pulmonaire toxique: respiration

avec PEEP, les diurétiques sont le plus souvent in-

utiles;

– en présence de symptômes de sevrage: clonidine

(HCl) 3 × 0,3 mg p.o. en surveillant la pression san-

guine et le pouls, augmenter éventuellement jus-

qu’à 1,2 mg p.o. par jour; diminuer progressive-

ment la clonidine après 4 à 7 jours pour l’héroïne,

ou après 14 jours pour la méthadone (attention:

augmentation de la pression sanguine à l’arrêt du

traitement!); les benzodiazépines peuvent momen-

tanément être utiles, mais doivent être utilisées

avec retenue (dépendance);

– en cas de vasospasmes: inhibiteurs calciques ou

magnésium i.v.

2.3 Cocaïne

La cocaïne stimule la libération de neurotransmet-

teurs biogènes et inhibe la recapture synaptique de la

noradrénaline et de la dopamine. La cocaïne pro-

voque ainsi une intoxication aux catécholamines ful-

gurante, aiguë et dose-dépendante; les réserves de

tous les neurotransmetteurs biogènes s’appauvrissent

rapidement. Dynamique d’action: forte euphorie

après quelques secondes (i.v., «crack») ou quelques

minutes («sniffer») avec augmentation de la

conscience de sa propre valeur, sensations intenses et

diminution de l’anxiété. Disparition de l’euphorie

après quelques minutes («crack») ou 1⁄2heure (i.v.,

«sniffer») avec augmentation des sentiments d’anxié-

té, illusions et hallucinations allant jusqu’à des per-

ceptions paranoïdes; besoin impératif d’une nouvelle

dose («craving»). Sans nouvelle dose, «crash» accom-

pagné de fatigue, perte d’entrain et forte tendance

dépressive; besoin intense de cocaïne. L’euphorie gé-

nérée par la cocaïne devient un objectif vital («junkie

state»). Augmentations des doses dues au développe-

ment d’une tolérance et passage à un abus chronique

en cas de «craving» fréquent. En cas d’application

chronique, carence permanente en neurotransmet-

teurs, avec mécanismes d’adaptation fonctionnels et

structuraux au niveau du cerveau, ainsi que symp-

283

tômes de toxicité directe ou indirecte de la cocaïne,

touchant potentiellement tous les systèmes organi-

ques. La consommation simultanée d’alcool atténue

l’hyperactivation du SNC; l’alcool provoque simulta-

nément l’apparition de l’éthylcocaïne, un métabolite

de la cocaïne dont le potentiel de toxicité et de dé-

pendance est comparable à celui de la cocaïne elle-

même.

Tableau clinique: En cas d’intoxication aiguë, la sti-

mulation massive du système nerveux adrénergique

provoque mydriase, agitation prononcée, transpira-

tion, tachycardie et hypertension artérielle. La vaso-

constriction générale accompagnée de spasmes ou de

la formation de thrombi, et l’augmentation des be-

soins en oxygène peuvent provoquer des signes isché-

miques allant jusqu’à l’infarctus du myocarde. Ary-

thmies ventriculaires par surcharge en calcium intra-

cellulaire, plus blocage des canaux sodiques; des bra-

dyarythmies accompagnées de torsades de pointes

sont également possibles. Comme au niveau car-

diaque, des accidents vasculaires peuvent se produire

au niveau cérébral (lésions ischémiques et hémorra-

gies cérébrales), le facteur pathogénétique étant un

appauvrissement en magnésium intracellulaire en

plus de l’activation sympathique. Panique, psychoses

et crises épileptiques sont d’autres symptômes graves

touchant le SNC, en dehors d’illusions marquées et

d’hallucinations. L’apparition supplémentaire d’une

rhabdomyolyse accompagnée d’insuffisances rénale

et hépatique et d’hyperthermie débouche sur un pro-

nostic sérieux. L’intervalle libre de drogues lors d’un

abus chronique est caractérisé par un important syn-

drome d’anhédonie, partiellement accompagné de

troubles dépressifs graves et de réactions psychoti-

ques ou d’idées délirantes. Désintégration sociale

croissante avec augmentation du risque de polytoxi-

comanie et ses conséquences. Augmentation du nom-

bre d’infections, y compris endocardite, pas seule-

ment en cas d’application i.v. Dissection aortique,

hypertrophie ventriculaire gauche et cardiomyopa-

thie sont les conséquences à long terme. La toxicité de

la cocaïne est probablement plus élevée durant la

grossesse et la période prénatale. L’influence de la co-

caïne sur le fœtus et le développement précoce de

l’enfant fait l’objet d’une recherche intensive.

Mesures thérapeutiques:

– benzodiazépines en cas d’anxiété et d’agitation,

également lors d’élévation de la température cor-

porelle et en cas de crises épileptiques;

– substitution volumique, refroidissement physique

par enveloppements de glace; éventuellement sul-

fate de magnésium i.v. en cas d’hyperthermie po-

tentiellement mortelle;

– en cas de réactions psychotiques: halopéridol;

–α-bloquant (phentolamine) en cas d’hypertension

artérielle (attention: un blocage uniquement bêta

entraîne une aggravation à cause de la fraction al-

pha-adrénergique non bloquée);

– nitroglycérine sublinguale en cas d’arythmies; suite

du traitement selon les directives valables en car-

diologie (attention: pas d’antiarythmiques de

type I, car la cocaïne bloque déjà les canaux sodi-

ques);

– en cas de toxicité hépatique: N-acétylcystéine en

raison de l’appauvrissement en glutathion dû à la

cocaïne, éventuellement traitement antioxydant

par les vitamines C et E;

– en cas de craving massif: traitement psychiatrique,

éventuellement antidépresseur.

2.4 Amphétamines

Les amphétamines possèdent des propriétés dopami-

nergiques et de puissantes propriétés adrénergiques.

A doses élevées, elles provoquent en plus une libéra-

tion de sérotonine et inhibent la recapture synaptique

des amines biogènes. L’effet s’amenuise avec l’épuise-

ment des réserves d’amines. Les principaux sites d’ac-

tion se trouvent dans les neurones nigrostriataux (sté-

réotypies), l’hypothalamus (inhibition de l’appétit),

la formation réticulée (augmentation de l’activité) et

le système nerveux sympathique périphérique (symp-

tômes végétatifs). De nombreuses substances d’action

similaire sont produites illégalement par modification

de la structure phényléthylaminique commune; cer-

taines pénètrent mieux à l’intérieur du cerveau et

agissent plus longtemps que l’amphétamine elle-

même, comme entre autres la méthamphétamine

(«ice») et la phentermine. Le khat (Catha edulis)

est une plante d’Afrique de l’Est dont la substance

active est la norpseudoéphédrine; son effet stimulant

sur le SNC est d’environ 10% de celui de l’amphéta-

mine.

Tableau clinique: La toxicité aiguë touche essen-

tiellement le SNC et le système cardiovasculaire. Eu-

phorie, chez certains patients états anxieux dysphori-

ques, agitation motrice, augmentation de l’excitabilité

allant jusqu’à l’agressivité, ainsi que stéréotypies sont

caractéristiques. Les hallucinations sont typiques et

peuvent faire partie du délire amphétaminique à côté

de troubles du discernement, de l’orientation, de la

mémoire et de la conscience. Les réactions psychoti-

ques sont fréquentes et vont souvent de pair avec un

délire de persécution et une mégalomanie. Mydriase,

tremblements, transpiration, tachycardie et hyperten-

sion artérielle sont des symptômes végétatifs cou-

rants. Des crises épileptiques et des arythmies ventri-

culaires apparaissent à hautes doses. Une élévation

excessive de la pression sanguine et des vasospasmes

peuvent entraîner une dissection aortique, des infarc-

tus et des hémorragies cérébrales. L’apparition d’une

hyperthermie est également défavorable pour le pro-

nostic, surtout si elle s’accompagne d’un syndrome de

coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et

d’une rhabdomyolyse avec insuffisance rénale crois-

sante. En cas d’application chronique, la perte de l’ef-

fet conduit à une augmentation de la posologie. Une

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%