communiquer des approches contradictoires en sciences de l

S

ciences-

C

roisées

Numéro 4 : La communication

Communiquer des approches contradictoires

en sciences de l’éducation

Bruno Goloubieff

Université de P

rovence

(Département des Sciences de L’éducation ; UMR A

D

EF)

goloubieff.bruno@ neuf

. f

r

Michel Vial

Université de P

rovence

(Département des Sciences de L’éducation ; UMR A

D

EF)

michel.vial@ univ-provence

. f

r

COMMUNIQUER DES APPROCHES

CONTRADICTOIRES EN SCIENCES DE

L’EDUCATION : UN POINT DE VUE PLURIEL

SUR LES CONCEPTS AU SERVICE DE LA

PROFESSIONNALISATION

Résumé : A partir d’un questionnement portant sur le statut du

symptôme en thérapie brève et en psychanalyse, il est tenté d’extraire les

fondements et les enjeux des deux approches pour entrevoir quelles

pourraient être leur possible complémentarité en terme de

professionnalisation. A travers la signification et l’utilisation de concepts

scientifiques est ainsi posée la question du pouvoir et des limites de toute

approche ainsi que leurs enjeux politiques et praxéologiques. Aussi,

croiser les approches, ce n’est pas se contenter de les opposer, mais faire

naître, à partir d’un point de vue pluriel, un autre questionnement issu de

la mise en tension de deux approches contradictoires.

Mots clés : symptôme, point de vue, posture, projet, débat,

contradiction, professionnalisation.

COMMUNICATING CONTRADICTORY APPROACHES

IN EDUCATIONAL SCIENCES: A PLURAL POINT OF

VIEW

ABOUT CONCEPTS APPLIED TO PROFESSIONAL

TRAINING

1

Abstract : After studying (a series of questions about the symptom

status in short therapy as well as in psychoanalysis, we have tried to

highlight the fundaments and stakes of each approach in order to define

how they could possibly complement in the professional training.

Through the significance and use of scientific concepts, we can wonder

about the efficiency and limits of any approach as well as its political

and praxeological stakes. Thus, using both approaches is not merely

opposing them but creating from a plural start another argument

emerging from the tension of two contradictory approaches.

Key-words : symptom, point of view, posture, project, argument,

contradiction, professional training.

2

Introduction

Aborder le thème de la communication par l’entremise des

sciences de l’éducation est une occasion de partir de termes, de notions

et de concepts identiques pour tenter de comprendre comment ils ont été

travaillés par différentes disciplines. L’intérêt est ici de questionner les

aménagements nécessaires à la transposition de concepts et d’idées

importées des sciences mères par les sciences de l’éducation pour y

construire une réflexion dans le champ de la professionnalisation.

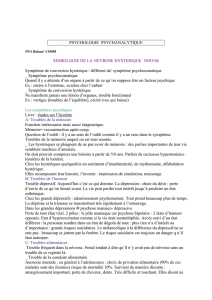

1. Quel statut pour le symptôme en sciences de

l’éducation ?

1.1. Supprimer le symptôme ?

L’école de Palo Alto a construit son approche en mêlant des

principes empruntés à la cybernétique, à l’anthropologie et à la biologie.

Elle s’attache principalement aux effets de la communication sur le

comportement, notamment dans le champ de la thérapie brève. Elle peut

être qualifiée d’approche pragmatique. Elle a montré que la

communication a une influence sur le comportement et qu’il s’agit de

changer les interactions pour que le comportement change. Pour cela, le

problème doit être identifié comme récurrent, afin d’être stoppé et

empêcher le renforcement du symptôme. En prescrivant le symptôme

(Watzlawick, Beavin, Jackson, 1972), la thérapie brève1 va tenter

d’éliminer ce dernier. C’est sur ce point qu’il convient de revenir. La

suppression du symptôme pose un certain nombre de questions quant à

son statut. Loin de renier l’efficacité de la thérapie brève en terme de

réussite et de succès, c’est justement la visée d’efficacité liée à

l’intervention du thérapeute qui est à interroger, parce qu’elle tend à

considérer le symptôme comme élément nuisible. Or, il existe d’autres

points de vue sur le symptôme.

La psychanalyse, en particulier les travaux de Lacan (1966), lui

confère un tout autre statut. En cela, le symptôme est éminemment

respecté, parce qu’il fait partie du sujet. Il est le signifiant qui échappe au

contrôle du sujet. Il est le sujet-même chez Lacan, en ce qu’il le

représente, divisé à lui-même, en sa propre méconnaissance ; il le frappe

au coin de l’Autre, dans une altérité énigmatique qui lui pose problème

et souffrance. L’éliminer reviendrait à gommer ce qui parle à travers lui.

Ces deux écoles ne partagent pas le même point de vue quant à la

souffrance humaine et c’est ce qui les amène à se positionner

différemment quant à la façon de concevoir et de traiter le symptôme.

Pour l’école de Palo Alto, il n’y a pas d’inconscient. Elle ne s’intéresse

donc pas aux forces inconnues, ni à une clinique du sujet. Ce sont les

interactions qui sont traitées. L’apport de la thérapie brève se situe bien

au niveau de son savoir sur les effets du symptôme dans la

communication. En d’autres termes, elle connaît les effets d’une

communication pathologique et tente d’y remédier efficacement. On voit

1 Les principes de la thérapie brève ont largement dépassé le cadre thérapeutique

pour être utilisés ailleurs, c’est pourquoi une telle popularité requiert

d’interroger la pertinence de tels principes dans le champ de la

professionnalisation.

3

donc des axiomes très différents selon le champ adopté, axiomes que

nous éviterons d’opposer simplement, pour y trouver une possible

complémentarité selon les moments et le contexte.

La façon qu’a Lacan de considérer le symptôme est non pas de le

rejeter, mais de faire qu’à travers la cure, il soit assumé le plus possible.

Le symptôme en psychanalyse renvoie au principe de plaisir-déplaisir

(Freud, 1986) et à la jouissance qui en découle. Le symptôme exprime le

refoulement de la castration du sujet, en ce sens que ce dernier refuse le

manque né de la castration. A travers ce refoulement, le sujet veut se

vivre encore comme complet et absolu, mais cela l’isole parce que sa

jouissance est en même temps source d’angoisse, corrélée à la pulsion de

mort visant un retour à l’inorganique, par la recherche infinie et éperdue

du même état de plaisir et empêche ainsi une relation de sujet à sujet.

Elle tend à mettre les autres en position d’objets à son service2. Le

refoulement de la castration se complait dans une relation imaginaire de

sujet à objet. Une telle jouissance n’est pas acceptable socialement

(répréhensible). Pour cette raison, elle est la plupart du temps refoulée

(renvoie à l’interdit) pour permettre une vie sociale.

1.2. Une problématique de reconnaissance

Pourtant, le symptôme peut être vu sous diverses formes et

modalités déclinées, selon ce qu’il exprime, ce qu’il montre dans son

rapport au réel. Toutes ses expressions ne sont pas égales entre elles. Par

exemple, l’alcoolisme est considéré comme une maladie psychologique

et sociale et se trouve donc globalement rejeté ou/et traité. En revanche,

l’individu qui collectionne les timbres ou celui qui est l’objet d’une

obsession moins nocive pour l’entourage, c’est-à-dire socialement

tolérable3, n’encourra pas l’opprobre. Toutes ses déclinaisons du

symptôme semblent toucher le sujet dans sa double quête de

reconnaissance et d’expression de sa souffrance. S’il est vrai que l’idée

de sens à construire a souvent été mise en avant par les recherches en

sciences de l’éducation, la question de la reconnaissance du sujet nous

semble liée à la construction de sens. Se peut-il que la reconnaissance du

sujet se réduise à la reconnaissance de son symptôme ?

A cette question pourrait être objectée l’idée de suppression du

symptôme par la thérapie brève. S’il est établi que le symptôme est

supprimé, l’individu ne cesse pas cependant de vivre. Ceci ne contredit

pas pour autant notre questionnement. Bien au contraire, la suppression

n’interdit pas le déplacement du symptôme4, c’est-à-dire qu’il peut

prendre une autre forme, moins gênante pour l’interaction, ou du moins

plus discrète. La vie d’un sujet qui ne représente apparemment pas un

danger pour lui-même ni pour autrui n’interdit pas non plus la possibilité

2 En épistémologie génétique, les travaux de Piaget ont montré que le bébé

utilise des conduites de détours (signe d’intelligence) pour parvenir à ses fins.

La mère est utilisée en tant qu’objet (d’amour) pour la satisfaction de ses

besoins.

3 On peut envisager des modalités qui s’exercent dans divers catégories du réel,

tels que le rapport au savoir, le travail, la famille…, bref tout ce à quoi

l’individu peut consacrer du temps.

4 Peut-être s’agit-il du patient qui déplace son symptôme et le fait changer de

forme. L’idée de déplacement tient au fait que le symptôme peut investir une

autre facette de la vie du patient.

4

d’expression du symptôme. Il peut s’agir comme nous l’avons dit d’un

symptôme plus socialement acceptable, mais il peut aussi s’agir d’une

succession d’assujettissements à des activités, qui peuvent même

sembler ne pas avoir de liens entre elles5.

Dans cette perspective, tout sujet vivant charrie ses obsessions et

donc ses propres symptômes 6 plus ou moins dérangeant pour la société.

En l’occurrence, de grands écrivains et artistes ont fondé leurs œuvres

sur et à partir de leur symptôme. La différence se situe ici dans l’idée que

ces humains ont suivi l’inspiration que leur conférait le symptôme et

l’ont pleinement assumé à travers des formes sublimées7, sans que ce

dernier change forcément de domaine d’expression (peinture,

sculpture…). Dans cette autre façon de considérer le sujet, il s’agirait

d’assumer que le symptôme signe le manque qui le constitue en tant que

sujet parlant (et communiquant). En prenant une forme socialement

acceptable ou du moins tolérable, il offre au sujet la possibilité de

travailler à sa reconnaissance d’être inachevé.

2. Peut-on jouir socialement ?

2.1. Des symptômes socialement acceptables

La jouissance est socialement condamnable, en partie parce que

notre société est imprégnée, irriguée par la morale judéo-chrétienne8.

Pourtant, on peut se demander si la jouissance n’existe pas en prenant

des formes socialement plus acceptables. Aller sur la lune, par exemple,

si noble que fût un tel défi, n’en est pas moins l’expression d’une

jouissance collective du prestige de conquête de l’homme sur la matière,

tout en étant également une jouissance de la maîtrise d’une technologie.

Aussi, ce qui la distingue, c’est la forme qu’elle prend, le contexte et la

cause qu’elle sert, cause issue de l’appareil politique en place. Dans cette

optique la jouissance tout comme le symptôme accède à un autre statut

dès lors qu’il est partageable par convenance sociale. On pourrait donc

jouir à plusieurs, ce qui n’invalide pas pour autant l’idée d’isolement. Au

contraire, le pouvoir lié à la constitution d’un ordre procède également

d’un isolement. Bachelard (1986) le pensait lorsqu’il disait qu’une

communauté scientifique se développe en rupture avec le sens commun

tout en protégeant ses principes et théories des disciplines extérieures.

Ce passage du symptôme comme jouissance isolé à une forme

socialement partagée ouvre un questionnement sur le symbole. A la

dimension imaginaire du petit autre de Lacan, conscience moïque isolée

5 Par exemple, passer d’une obsession de la maîtrise d’une langue étrangère au

culte du corps comme symptôme, à interpréter pour devenir signifiant pour le

sujet.

6 Là où le symptôme peut se voir, l’obsession se vit davantage de l’intérieur, ce

qui peut faire du symptôme une manifestation comportementale de l’obsession.

L’obsession est un symptôme et, en tant que tel, il constitue un signe qui

demande à être interprété.

7 Le symptôme pourrait ainsi être assumé dès lors qu’il est reconnu socialement.

La sublimation qui fait appel à la transcendance, est un des trois principaux

destins de la pulsion que sont le refoulement, la sublimation et le fantasme,

selon Freud (Nasio, 2001).

8 Jouir est la plupart du temps considéré comme un pêché.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%