Comment des médecins hospitaliers apprécient leurs conditions de

27

Comment des médecins hospitaliers apprécient leurs conditions de travail.

Réponses aux questions ouvertes d’uneenquête nationale

Comment des médecins hospitaliers

apprécient leurs conditions de travail.

Réponses aux questions ouvertes

d’uneenquête nationale

Madeleine Estryn-Behar, François Leimdorfer et Geneviève Picot *

■Introduction

Dans un contexte de changements rapides et profonds de l’organisation

hospitalière, comment des médecins salariés (hôpitaux publics et cliniques

privées) vivent-ils leur situation au travail ? Comment disent-ils leurs senti-

ments de satisfaction et d’insatisfaction dans leur pratique professionnelle ?

Dans quelle mesure ces sentiments reètent-ils leur état de santé au travail ?

À partir de quels points de vue se placent-ils pour juger leurs conditions de

travail et de la qualité des soins qu’ils peuvent apporter ? Il est urgent d’en

rendre compte car on peut penser que leurs vécus, leurs jugements, leurs

discours vont inuer à l’avenir sur leurs attitudes, et en particulier sur leur

pratique professionnelle vis-à-vis des malades, de l’équipe et de l’institu-

tion, et, au-delà, sur leurs décisions de rester ou de sortir du cadre hospitalier.

L’actualité sociale montre l’existence d’un profond malaise dans les hôpi-

taux. Celui-ci s’exprime, entre autres, par le mouvement récent des prati-

ciens hospitaliers démontrant, s’il en est besoin, que la problématique de

la satisfaction professionnelle est devenue centrale, alors que la situation

démographique médicale et paramédicale est problématique (HOPE, 2004 ;

OCDE, 2009). Les problèmes rencontrés par ces professionnels, les moda-

lités de prise en charge des patients et le système dans lequel ils évoluent

(démographie médicale, qualité des soins, sécurité, coûts) justient une

attention particulière an de les comprendre. En effet, au-delà des prises

de positions dans les médias, il n’y a pas eu en France, jusqu’ici, d’analyse

systématique permettant d’objectiver les éléments de la satisfaction et de

* M. Estryn Behar et G. Picot: unité PRESST-NEXT-SESMAT ; Coordination centrale de la

médecine du travail, Hôtel-Dieu, AP-HP.

F. Leimdorfer: Laboratoire Printemps, CNRS-université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.

28

RFAS 4 2010

l’insatisfaction des médecins au travail. Cette recherche 1 fait suite à un tra-

vail similaire conduit au niveau européen auprès de 39 898 paramédicaux

(enquête PRESST-NEXT: Estryn-Behar, 2008).

L’hôpital est confronté à des évolutions majeures conduisant à une trans-

formation des rapports sociaux dans les équipes de travail (notamment la

répartition sexuée du travail) et des changements dans le contenu et l’orga-

nisation du travail (Picot, 2005 ; Acker, 2005). Les politiques publiques de

santé interviennent directement dans ces évolutions, impulsant une réorga-

nisation des établissements de santé publics. Son impact sur le contenu du

travail a pu être sous-estimé, tant les changements de l’organisation du tra-

vail inrmier et médical (Picot, 2005 ; Cordier, 2008) que l’augmentation

des tâches administratives (Estryn-Behar, 2008), la fonctionnalité des sys-

tèmes choisis (Estryn-Behar, 1996 ; Estryn-Behar, 2009a) ainsi que les exi-

gences et les attentes des patients pour l’amélioration de l’information et de

la qualité des prises en charge.

« L’accréditation » impulse la mise en place de protocoles, d’outils de traça-

bilité et de contrôle centrée sur les résultats. Or cette conception est en déca-

lage par rapport à celle de la qualité des soins dénie en termes de prise en

charge globale des patients, présente parmi les soignants. Pour les salariés,

« les normes de qualité se traduisent par une surveillance accrue de la hié-

rarchie » et un accroissement des contraintes de travail (Le Lan et Baubeau,

2004), ce qui rejoint les constats d’autres auteurs (Bué et Rougerie, 1999 ;

Estryn-Behar et al., 2001). Ces résultats convergent avec ceux de l’enquête

PRESST-NEXT qui a montré le lien entre l’insatisfaction de la qualité des

soins, l’insufsance de qualité du travail d’équipe, l’épuisement profession-

nel et l’intention d’abandonner la profession (Estryn-Behar, 2008 ; Estryn-

Behar et Muster, 2007).

La densication des activités, liée en particulier à la diminution de la durée

de séjour des malades et des moyens humains – jugés insufsants –, entraîne

en particulier une mutualisation des moyens (Gheorghiu et al., 2007). Or

cette mutualisation, conduisant à des changements très fréquents de poste

de travail, rompt les « collectifs de travail » qui ont, de tout temps, joué un

rôle majeur (Estryn-Behar, 1996).

La nouvelle gouvernance, qui a pour effet de redistribuer les pouvoirs au

sein des établissements, a fait l’objet d’une alarme lancée par l’ensemble des

dirigeants médicaux de l’Assistance publique, soulignant le risque d’abou-

tir à « un découragement de l’ensemble des personnels » (Cordier, 2008 ;

Lettre des présidents CCM, 2008).

1. Remerciements: enquête initiée et mise en œuvre par l’unité PRESST-NEXT-SESMAT

de la Coordination centrale de la médecine du travail de l’AP-HP (Estryn-Behar) et par un

comité de pilotage associant les représentants des syndicats de médecins et de pharmaciens

INPH, CPH, SYNPREF ainsi que de l’Association nationale de médecine du travail et d’ergo-

nomie du personnel hospitalier (ANMTEPH) et du réseau de soins palliatifs. Il nous faut par-

ticulièrement remercier les médecins et pharmaciens qui ont pris sur leur temps de répondre

à ce questionnaire, en particulier pour la richesse et l’abondance de leurs réponses aux ques-

tions ouvertes, souvent traversées par la passion…

29

Comment des médecins hospitaliers apprécient leurs conditions de travail.

Réponses aux questions ouvertes d’uneenquête nationale

Ce contexte permet-il aux médecins de trouver satisfaction dans leur acti-

vité, de se sentir efcaces et ers de la qualité de leur travail et des rela-

tions qu’ils nouent avec les autres soignants et avec les malades ? L’enquête

SESMAT (Santé et satisfaction des médecins au travail) permet d’appré-

cier les effets des changements en cours sur le travail et la pratique médi-

cale hospitalière. Elle permet surtout de cerner les éléments de discours d’un

échantillon spécique de médecins hospitaliers (sans doute motivés par la

question) sur ce qu’ils trouvent le plus pénible et sur ce qui leur permettrait

d’avoir une satisfaction professionnelle.

■L’enquête

Présentation

Notre étude concerne les médecins et pharmaciens travaillant en France ayant

une activité salariée, pour la plupart en milieu hospitalier. Un questionnaire

détaillé passe en revue les différents aspects des conditions de travail, leur

satisfaction et leur état de santé. Le questionnaire était disponible en ligne

entre avril2007 et mai2008, et les deux plus importantes associations de

médecins (Coordination des praticiens hospitaliers [CPH] et Intersyndicat

national des praticiens hospitaliers [INPH]) en ont fait la promotion. 3 196

médecins et pharmaciens – 90,3% d’entre eux travaillant à plein temps à

l’hôpital – ont répondu et fourni des données utilisables. Il y a 39 389 prati-

ciens hospitaliers recensés en France (33 835 à temps plein et 5 554 à temps

partiel

1

) et 4 799 ont été informés de l’existence de notre enquête par le site

www.presst-next.fr/SESMAT/

Le taux de réponse sur cette population concernée est donc élevé (67%),

mais il est important de garder à l’esprit que les médecins accédant à ce

site ne sont pas tirés aléatoirement dans la population des praticiens hos-

pitaliers. On sait que l’accès à ce site se fait principalement par l’intermé-

diaire d’organisations syndicales de médecins, ce qui laisse penser que les

répondants à notre enquête sont particulièrement concernés par les ques-

tions abordées et y ont rééchi. Par conséquent, notre échantillon n’est pas

représentatif de la population des praticiens hospitaliers. Cela n’est pas un

défaut de notre enquête, car nos analyses visent à comprendre différentes

positions discursives attestées sur les conditions de travail et la satisfaction

au travail de cette population particulière et non à donner un point de vue

représentatif de l’ensemble des médecins hospitaliers, comme le ferait une

enquête d’opinion.

En matière de discours et concernant des questions ouvertes, ce qui est visé

n’est donc pas la représentativité du recueil, mais consiste à déployer un

1. Chiffres réactualisés en 2009 par le CNG, données SIGMED, http://www.cng.sante.fr

30

RFAS 4 2010

éventail large de points de vue possibles sur un objet. D’une part, le dis-

cours est, on le sait, proliférant (Foucault, 1971), les énoncés inniment

variables, donc difcilement classables en éléments simples de catégories

de contenu construites, celles-ci risquant d’ailleurs de reéter des catégo-

risations dominantes (Pêcheux, 1990) ; d’autre part, la relation entre une

énonciation particulière et la place sociale du locuteur (son statut, son rôle,

son sexe, son âge, sa position dans des activités, etc.), si elle n’est pas sans

rapport, n’est pas automatique. L’analyse des discours produits doit alors

s’attacher en tout premier lieu à dégager des constantes de sens, des « con-

gurations discursives », qui sont, comme on le verra pour les plus impor-

tantes, en nombre limité. Il s’agit donc ici de dessiner l’espace des points de

vue les plus caractéristiques sur les thématiques proposées. C’est seulement

en second lieu que l’on pourra mettre en rapport, en tendance et en tendance

seulement, ces espaces de points de vue et de signications avec des carac-

téristiques sociales des locuteurs. Si la représentativité des répondants par

rapport à la population totale est souhaitable, elle n’est pas indispensable à

la mise au jour de ces congurations discursives, à condition toutefois que

le discours examiné soit sufsamment dense, ce qui est largement le cas ici.

Le questionnaire SESMAT a été adapté pour les médecins français à partir

du questionnaire NEXT (Hasselhorn et al., 2003 ; Estryn-Behar et al., 2007),

utilisé en France et dans dix pays européens auprès des soignants paramé-

dicaux salariés. Il comprend 121 questions fermées et 5 questions ouvertes.

L’analyse des réponses aux questions fermées est en cours et fait l’objet

de plusieurs publications thématiques (Estryn-Behar et al., 2009b). Parmi

les 3 196 répondants à l’enquête SESMAT, 2 555 ont répondu à au moins

une question ouverte (78%, ce qui donne un taux de réponse à au moins

une question ouverte de 52% de la population ayant accédé au site). Il

s’agit de 2 371 médecins hospitaliers, de 98 pharmaciens hospitaliers et de

86 médecins salariés du travail et de santé publique non hospitaliers. Les

médecins hospitaliers représentent donc 92,8% des répondants aux ques-

tions ouvertes et nous emploierons le terme « médecins hospitaliers » pour

décrire l’ensemble des répondants analysés, médecins et pharmaciens, hos-

pitaliers ou non.

Soulignons que ces verbatim ont été écrits en ligne directement par les méde-

cins eux-mêmes. Ce corpus de réponses libres, par sa longueur, sa préci-

sion et la qualité des réponses permet de cerner les motivations au travail

et les valeurs de ces médecins hospitaliers dans des conditions d’exercice

qu’ils jugent souvent pénibles.

La situation d’enquête et les questions ouvertes

Répondre à un questionnaire est une situation sociale d’interlocution par-

ticulière autour d’un acte de parole central: une question et une réponse

(ici en ligne et par écrit), engageant deux locuteurs, d’un côté un groupe

31

Comment des médecins hospitaliers apprécient leurs conditions de travail.

Réponses aux questions ouvertes d’uneenquête nationale

de chercheurs qui a préparé le questionnaire, de l’autre un individu parlant

à partir de sa place, de son statut et rôle et de son activité. Les questions

posées ouvertes que nous analysons ici étaient les suivantes:

« 122 [désormais 122a]: Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre tra-

vail de façon générale et dans votre discipline ? Expliquez:

122b: Qu’est-ce qui vous semble le plus pénible dans votre travail de façon

générale et dans votre discipline ? Expliquez: »

Ce qui est demandé aux répondants est un jugement – une appréciation par

rapport à un ressenti – appuyé sur leur expérience dans leur milieu de travail.

Les différents énoncés peuvent être envisagés comme des représentations

de ce ressenti. C’est une forme de prise de distance qui fait une synthèse ou

qui relève des éléments les plus typiques ou marquants de ce vécu.

Les deux questions posées demandent de faire un choix hiérarchisé parmi

plusieurs possibilités ouvertes non précisées (« le plus ») d’actes, d’activi-

tés, de situations, de relations, d’objets, de nalités, etc. Elles circonscri-

vent deux domaines:

– le « travail » (donc des activités dans des situations concrètes) « de façon

générale » (donc une synthèse ou des éléments marquants) ;

– et la « discipline » (donc un ensemble de discours et de pratiques socia-

lement autonomisés).

Bien entendu, la « prise en charge » de la question peut être complète, par-

tielle, déviante, différente ou négative.

■La méthode

Prendre les mots au mot

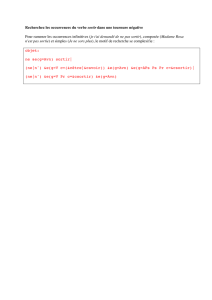

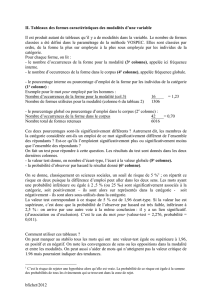

La méthodologie d’analyse lexicométrique, c’est-à-dire l’analyse statistique

des formes lexicales, permet d’aller au-delà d’une analyse de contenu qui

classerait intuitivement les énoncés et les mots, en s’appuyant sur un comp-

tage rigoureux des formes simples ou combinées. Ainsi, par exemple, un

terme aussi polysémique que « travail » (une des formes les plus fréquentes

du corpus) est, dans la question sur le goût au travail, majoritairement le

« travail en équipe » alors qu’il gure comme « charge de travail » dans

la question sur la pénibilité. Une catégorie globale « travail » n’aurait pas

permis de prendre en compte cette particularité. Pour l’analyse des ques-

tions ouvertes, nous avons utilisé le logiciel Lexico (Lebart, Salem, 1988

et 1994 ; Leimdorfer, Salem, 1995) et le logiciel Alceste (Reinert, 1986 et

1993 ; Leimdorfer, 2009).

Toute analyse sociologique d’un corpus de textes pose l’hypothèse d’une

régularité des énoncés et des effets de sens produits pour des personnes dans

des situations sociales analogues ou proches. Pour aborder un tel corpus

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%