Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

WWWREVMEDCH

février

293

psychiatrie

de liaison

Le médecin au centre

pour une approche de l’expérience

vécue

Depuis de nombreuses années, une grande attention est portée à

la figure du patient, dans le contexte d’une société en mouvement

et de pratiques médicales toujours plus complexes. Nous propo-

sons de déplacer le projecteur sur la figure du médecin, non moins

prise dans les évolutions en cours mais de manière probablement

moins évidente. Nous nous intéressons dans ces trois articles,

successivement, à l’expérience vécue du médecin contemporain,

à l’éthos qui rassemblerait la communauté médicale et à la for-

mation du futur médecin, en nous appuyant sur divers projets de

recherche réalisés dans le cadre du Service de psychiatrie de liai-

son du CHUV. Dans ce premier article, nous posons notamment la

question de savoir ce qu’est l’expérience vécue du médecin et

dessinons les contours d’une recherche scientifique « centrée sur

le médecin ».

Toward the lived experience

of the physician

For many years, a major focus of interest has been the patient, in

the context of a constantly changing society and increasingly com-

plex medical practices. We propose to shift this focus on the phy-

sician, who is entangled in a similar, but less evident way. In these

three articles, we explore, in succession, the lived experience of

the contemporary physician, the ethos which brings together the

medical community, and the education of the future physician,

using research projects currently under way within the Service of

Liaison Psychiatry at Lausanne University Hospital. In this first article,

we particularly raise the question of what is the lived experience of

the physician and sketch the outline of « physician-centered » re-

search.

INTRODUCTION

Un nouveau paradigme émerge aujourd’hui dans le domaine

de la santé, dans un contexte où sont observées une standar-

disation des soins, une multiplication des guidelines et des re-

commandations tout comme une emprise de l’Evaluation,1 une

tension entre rationalités sanitaire et économique, une promo-

tion de la médecine fondée sur les données probantes (EBM)

ainsi qu’une technologisation de la pratique diagnostique et

de la prise en charge thérapeutique. Dans ce paradigme, le pa-

tient est placé au «centre» (patient-centeredness) et il s’agit de

l’approcher comme une personne à part entière (whole person)

au travers de la pratique de soins médicaux montrant de la

compassion et de l’empathie et de partager avec lui pouvoir et

responsabilité.2 Il semble dès lors que la place du patient dans

la relation et la décision thérapeutiques se trouve définie par

un double mouvement qui va de la non-prise en compte (voire

de l’«effacement») à la prise en compte de sa subjectivité et

de la singularité de son expérience vécue.

Ces développements, quelle que soit leur direction, modifient

les manières de penser, de pratiquer ainsi que de vivre la cli-

nique du point de vue non seulement du patient, mais encore

du médecin. De fait, on tend à oublier que le médecin est éga-

lement impliqué comme personne à part entière (whole person)

dans les soins prodigués et qu’il en est par là même un élément

essentiel. Cette faible attention portée au médecin, car c’est

de cela dont il s’agit, se retrouve dans la recherche scientifi-

que; certaines dimensions étant davantage décrites que d’autres,

ainsi que nous allons le voir plus loin.

Une récente revue de littérature portant sur la question, lar-

gement étudiée, de la communication clinique en oncologie

peut être évoquée en préambule. Celle-ci montre qu’une

vingtaine d’études seulement traitent des caractéristiques du

clinicien susceptibles d’influer sur la communication ou sur

le patient.3 On aurait pu penser que du fait de la place qu’occupe

le cancer dans les discours, savants ou non, la figure du méde-

cin oncologue émerge davantage.4,5

Partant d’observations empiriques et cliniques, nous voulons

parcourir ici ce champ de recherche, encore largement inex-

ploré, où le médecin se trouve être à la fois sujet et objet d’in-

térêt scientifique.

LE MÉDECIN ET SON MONDE INTERNE

Une part des études, sans doute la plus grande, est spécifique-

ment centrée sur le «monde interne» des médecins. Y sont

rapportées des expériences de crises (de sens, de valeurs ou

encore d’identité),6 face notamment aux contraintes budgé-

taires, à la pénurie de relève, à la surcharge de travail ou à la

judiciarisation des soins, ainsi que de souffrance individuelle,

se manifestant chez le médecin par des états d’angoisse, de

dépression ou d’épuisement professionnel et par des abus de

substances; la tendance à l’augmentation de la prévalence de

ces abus apparaît par ailleurs plutôt inquiétante.

Drs CÉLINE BOURQUIN a, MICHAEL SARAGA a, RÉGIS MARION-VEYRON b et Pr FRIEDRICH STIEFELa

Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 293-5

a Service de psychiatrie de liaison, CHUV, b Unité de psychiatrie de liaison, PMU,

1011 Lausanne

celine.bourquin@chuv.ch | [email protected]

regis.marion-veyron@chuv.ch | frederic.stiefel@chuv.ch

05_07_39027.indd 293 04.02.16 08:49

REVUE MÉDICALE SUISSE

WWW.REVMED.CH

10 février 2016

294

D’autres études, dirigées vers les praticiens, traitent de l’iden-

tité du médecin (physicianhood) ou de la formation de l’iden-

tité professionnelle (professional identity formation, PIF),7,8 soit

le processus fondateur par lequel celui qui n’est pas initié de-

vient une «personne qui guérit» (healer). L’attention est por-

tée principalement ici sur la construction/production identi-

taire tant individuelle que collective (la culture de la méde-

cine): sont interrogés la nature de l’identité professionnelle

des médecins et les facteurs qui influencent son développe-

ment.

D’autres études enfin examinent la structure psychologique

du médecin. Il s’agit en particulier des travaux sur les mouve-

ments défensifs liés à la menace que représentent certaines

situations cliniques, à l’instar de la fin de vie d’un patient ou

de certains aspects de l’interaction médecin-patient, et l’émo-

tionnalité qui leur est associée.9 Si ces travaux sont particuliè-

rement intéressants dans une perspective d’amélioration de

l’interaction clinique, voire de prévention de l’épuisement du

médecin, ils ne touchent qu’en partie à la question de l’expé-

rience vécue. En outre, c’est seulement au travers de la mesure

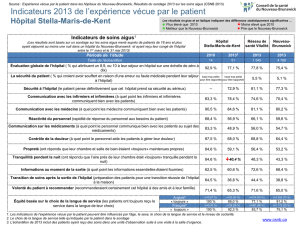

de la satisfaction au travail – utilisée aujourd’hui de manière

courante dans les hôpitaux, dans une optique plutôt managé-

riale – que paraît être investigué un semblant d’expérience

vécue, alors qu’elle intègre des dimensions bien plus vastes.

En effet, si l'expérience vécue est relative à ce qui fait le quo-

tidien du médecin et à sa «manière d’être au monde» médi-

cal, elle apparaît aussi dans un rapport que l’on pourrait qua-

lifier de dialogique avec son «monde externe», son contexte.

Vécu et contexte sont en outre souvent placés en opposition

hiérarchique – du type «englobant/englobé» – alors même

qu’ils devraient idéalement être approchés ensemble.

Nous allons, dans la suite de cet article, essayer de préciser

notre définition de l’expérience vécue, réfléchir aux manières

dont le contexte affecte le vécu du médecin et dessiner les

contours d’une recherche scientifique «centrée sur le méde-

cin».

L’EXPÉRIENCE VÉCUE

L’expérience vécue du médecin, comme celle de tout un cha-

cun, ne se réduit pas à ses réflexions à propos de son identité

professionnelle: elle n’est ni le produit de représentations ni

produite par des processus cognitifs. Elle n’est pas non plus

définie seulement par un équilibre psychique, un état psycho-

pathologique ou un sentiment de plénitude ou d’épuisement;

ces états peuvent, à la limite, être considérés comme se rap-

portant à un certain vécu dans la durée. Elle n’est pas non plus

assimilable à l’organisation psychologique, laquelle peut par

contre refléter un aspect du vécu (par exemple, l’angoisse qui

pousse le médecin à agir).

Dès lors, qu’est-ce que l’expérience vécue du médecin? C’est

sa «manière d’être au monde», en l’occurrence médical, et de

l’habiter. C’est son inscription subjective dans le quotidien

clinique, une expérience qui intègre les dimensions corporelle,

spatiale, temporelle, affective et cognitive. Les différents as-

pects du vécu du médecin forment, en dernière analyse, un

tout indissociable dont la représentation n’est que partielle-

ment accessible à la réflexion.

Vignette clinique

Une médecin assistante travaillant dans un centre de

référence tertiaire rapporte se sentir «agressée» dès le

moment où elle arrive sur son lieu de travail. Invitée à

élaborer davantage, elle décrit la sensation d’avoir un

corps rétréci et l’impression d’être de taille minuscule,

tandis qu’elle doit se mouvoir dans un univers de géants.

Ce sentiment ne la quitte pas (ou que peu) au cours de

la journée, voire se renforce quand elle se trouve dans

des endroits où les appareils médico-techniques sont

prédominants. Il lui semble que sa journée s’écoule de

manière paradoxale: à la fois interminable et trop courte

car elle a l’impression de «courir après le temps» et d’être

constamment interrompue, comme si le temps n’était plus

linéaire et continu. Hypervigilante et très préoccupée de

«rater quelque chose», elle est souvent fatiguée et a très

envie de quitter les lieux pour se retrouver dans un ail-

leurs qui est la nature; il lui est même arrivé d’envier les

patients qui, eux, n’ont à «se soucier de rien». Quand

bien même elle n’exprime que peu d’émotions, elle admet

vivre parfois des mouvements agressifs, avec le fantasme

de repousser ses collègues, voire des patients; elle vit leurs

corps comme «envahissants».

Ce compte rendu narratif donne une idée de l’expérience vécue

de cette jeune collègue qui, dans un premier temps, est étonnée

de la description qu’elle livre et peine à identifier les éléments

susceptibles de contribuer à son expérience quotidienne. La

difficulté à «saisir» l’expérience vécue observée chez les mé-

decins – souvent guidés par la rationalité et orientés vers les

faits – est, selon nous, à mettre en lien avec les exigences d’un

métier qui appelle à être «opérant» et laisse peu de place à la

réflexivité, qu’il s’agisse d’un retour sur soi, sa pratique ou le

contexte de soins.

CONTEXTE LE MONDE DE LA MÉDECINE

Certains des facteurs contextuels participant au vécu du

médecin sont connus et leurs effets ont pu être étudiés. C’est

notamment le cas des processus de socialisation et du «curri-

culum caché» (hidden curriculum) qui constituent la matrice

même de la formation de l’identité chez les étudiants en mé-

decine.10 Par le jeu des contraintes institutionnelles comme

des discours et contre-discours auxquels le futur médecin est

soumis, s’opère une transformation de l’individu et de son at-

titude; la transformation se poursuit certainement au niveau

postgradué, mais on manque d’études pour le confirmer.

Nombre de facteurs contextuels restent néanmoins peu étu-

diés. On peut citer à titre d’exemples les contraintes variées

et souvent contradictoires auxquelles sont soumis les méde-

cins: les pressions sur les coûts et l’exigence d’une communi-

cation empathique, la standardisation des soins et l’incitation

à exercer une médecine centrée sur le patient, la triple exi-

gence de performances clinique, académique et managériale,

etc. Ces influences contraignantes n’émanent à l’évidence pas

uniquement de l’administration et de la hiérarchie médicales,

mais aussi de l’environnement hospitalier qui est régi tant par

des normes et règles sociales que par un certain corporatisme –

05_07_39027.indd 294 04.02.16 08:49

WWWREVMEDCH

février

295

psychiatrie

de liaison

qui agit sur l’individu médecin – et mimétisme – à un niveau

plus fondamental du fonctionnement humain –, qui ne s’arrête

à l’évidence pas aux portes de l’hôpital.11

Les sociologues et anthropologues se sont intéressés à la figure

du patient et à ses évolutions, en tant qu’elle est objet de dis-

cours dominants. Nous avons déjà discuté de l’émergence de

la figure paradoxale du «survivant» s’agissant des patients at-

teints de cancer, qui contribue aux représentations du patient

cancéreux comme sujet sain en devenir ou renforcé par la ma-

ladie.12 Cette figure a le potentiel d’influencer la prise en charge

pour le meilleur et pour le pire.13 La figure du médecin, elle,

n’est guère investie scientifiquement. Elle se colore pourtant

des discours ambiants qui, au travers des médias en particulier,

inscrivent le médecin dans une dimension antagonique entre

confiance (en sa (toute)-puissance) et méfiance, et ce dans un

contexte de judiciarisation de la médecine où l’on demande

de plus en plus des comptes au praticien.14

Pour le dire une fois de plus: tandis que nombre d’éléments

intrapsychiques, biologiques, contextuels et sociaux, aux sens

strict et large, ont été étudiés dans divers groupes de patients,

l’expérience vécue du médecin a reçu peu d’attention; quand

bien même il se trouve pareillement impliqué dans les soins

et qu’il nous paraît y jouer un rôle majeur.

PERSPECTIVES LE MONDE DES MÉDECINS

Nous avons observé, dans une étude récente, que quand les

médecins sont invités à s’exprimer sur des questions relatives

aux soins en fin de vie – un sujet particulièrement sensible et

soulevant toutes sortes d’enjeux intrapsychiques, intersubjec-

tifs et contextuels –, ils ne font pas spontanément mention de

leur vécu propre et des facteurs contextuels (contenu mani-

feste des discours).

Consécutivement à cette observation et partant de la question

de savoir si ces facteurs sont perçus, mais qu’ils restent tus ou

s’ils sont scotomisés, nous avons décidé d’examiner de manière

systématique et empirique les facteurs d’influence agissant

sur l’expérience vécue de médecins. Pratiquement, l’étude

menée cherche à faire produire par les médecins des discours

centrés sur différents aspects spécifiques de leur vécu, allant

de leur vie interne aux discours dominants sur la médecine, la

maladie, le médecin ou encore sur le patient, en passant par

les facteurs contextuels liés au dispositif médical et les pro-

cessus d’apprentissage du métier de médecin.15 Selon une mé-

thodologie inspirée tout à la fois de la sociologie visuelle (la

photo-elicitation) et de la psychologie clinique (méthodes pro-

jectives), il s’est agi en particulier de développer des «stimu-

lateurs» de la narration, qui se présentent sous une forme tant

écrite (press-book et extraits tirés de (auto)biographies de

médecins) que visuelle (récit photographique et images vidéo

floues). Dans une prochaine étape, seront conduits les entre-

tiens de recherche, lesquels devraient permettre d’approcher

de plus près l’expérience vécue de médecins d’aujourd’hui.

Il nous paraît indispensable de s’intéresser au médecin et à

son expérience vécue en se centrant sur l’(agent-)acteur plu-

tôt que sur ses productions, comme c’est traditionnellement

le cas dans le monde de la médecine.

Remerciements : Cette réflexion s’inscrit dans la suite des travaux menés dans le

cadre du Programme national de recherche (PNR) 67 du Fonds national suisse

de la recherche scientifique, subsides n° 139248 et 139248 / 2.

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation

avec cet article.

1 Abelhauser A Gori R Sauret MJ La

folie Évaluation Les nouvelles fabriques

de la servitude Paris Ed Mille et une nuits

2 Hutchinson TA ed Whole person care

A new paradigm for the st century New

York Springer

3 De Vries AMM de Roten Y Meystre C

et al Clinician characteristics communi

cation and patient outcome in oncology

A systematic review Psychoooncology

4 Bell K The breastcancerization of

cancer survivorship Implications for

experiences of disease Soc Sci Med

5 Stiefel F Bourquin C Saraga M Instances

d’aliénation Portrait du patient tiraillé/

Dispositif médical et discours dominants

Rev Med Suisse

6 Yasunaga H The catastrophic collapse

of morale among hospital physicians in

Japan Risk Manag Healthc Policy

7 Mc Namara H Boudreau JD Teaching

whole person care in medical school In

Hutchinson TA ed Whole person care

A new paradigm for the st century New

York Springer

8 Sharpless J Baldwin N Cook R et al

The becoming Students’ reflections on

the process of professional identity for

mation in medical education Acad Med

9 Bernard M de Roten Y Despland JN

Stiefel F Communication skills training

and clinicians’ defenses in oncology An

exploratory controlled study Psychoon

cology

10 Hafferty FW Franks R The hidden

curriculum ethics teaching and the

structure of medical education Acad Med

11 Girard R La route antique des

hommes pervers Paris Grasset

12 Bell K Remaking the self Trauma

teachable moments and the biopolitics

of cancer survivorship Cult Med Psychiatry

13 Stiefel F Bourquin C Good cancers

bad cancers good patients bad patients?

J Thorac Oncol

14 Schaad B Bourquin C Bornet F et al

Dissatisfaction of hospital patients their

relatives and friends Analysis of accounts

collected in a complaints center Patient

Educ Couns

15 Stiefel F Communication skills in

endoflife care Swiss National Science

Foundation Bonus of excellence Project

number / and

* à lire

** à lire absolument

05_07_39027.indd 295 04.02.16 08:49

1

/

3

100%