La médecine et la mort - Société neuchâteloise de médecine

Noémi D. de Stoutz, Oncologie FMH

Aeschstrasse 3 – 8127 Forch

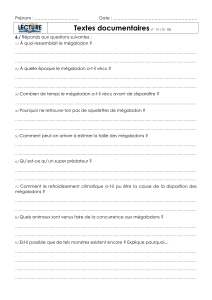

Survol historique

Dans une perspective historique, on

peut dire que la mort a toujours posé

des problèmes à la médecine. Hip-

pocrate n’a pas seulement décrit les

signes prémonitoires de la mort. Il a

en outre recommandé à ses disciples

d’éviter le contact des personnes

présentant ces signes, de peur de

faire une mauvaise réputation à la

médecine. Le cliché du médecin qui

abandonne le patient en fin de vie

n’est donc pas nouveau.

Ce qui est relativement nouveau, ce

sont les immenses possibilités qui

sont à notre disposition actuelle-

ment pour repousser la mort, pour

guérir et prolonger la vie.

Pour développer ces possibilités, de

gros efforts ont été nécessaires. Il y

a eu beaucoup d’observation cli-

nique ou de recherche fondamen-

tale, suivies de réflexions et déduc-

tions logiques, suivies de travaux de

recherche pour en vérifier la valeur

clinique, avant l’intégration dans la

pratique courante.

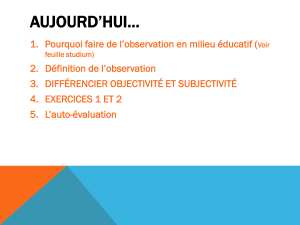

Des méthodes de recherche ont été

conçues pour rendre possible cette

vérification systématique. Entre

autres elles ont exigé une très

grande discipline de la part des

médecins impliqués dans la

recherche clinique : l’effort de faire

abstraction de leur propre subjecti-

vité et de celle du patient.

Le vécu du médecin constituait un

risque d’interprétation déséquilibrée

des résultats. Le vécu du patient

devait être filtré pour obtenir des

résultats reproduisibles. C’est dans

le but de supprimer l’influence de

toute subjectivité que les méthodes

en double aveugle ont été dévelop-

pées.

Plus récemment, il est devenu

important de documenter le vécu du

patient. Bien des protocoles de

recherche posent la question de la

qualité de vie. On a cherché des

manières de mesurer la qualité de

vie, avec l’ambition paradoxale

d’objectiver la subjectivité pour la

« statistifier ».

Trois générations

de médecins

Les plus agés parmi les médecins qui

pratiquent actuellement ont vécu les

grandes découvertes et les grandes

percées, qui étaient inimaginables

dans leur jeunesse. Des maladies

sont devenues guérissables,

d’autres ont perdu leur aspect mena-

çant en devenant chroniques, et bien

des maladies ont tout bonnement

disparu.

Ces médecins ont développé un

enthousiasme immense, parfaite-

ment légitime et compréhensible,

pour un métier qui dépassait ses

limites les unes après les autres.

Il est important aussi de se rappeler

que ces médecins avaient tous une

large culture humaniste, qui n’existe

plus dans la même mesure depuis

que l’accès aux études de médecine

est possible avec divers types de

maturité. Leur culture atténuait dans

le contact avec les patients, l’effet de

leur effort d’objectivité.

La deuxième génération (la mienne)

a été formée par ces grands enthou-

siastes. En plus de leur optimisme,

nos maîtres nous ont transmis leur

discipline dans l’effort constant

d’objectivité, qu’ils avaient perçu

comme une condition de succès.

Sans le vouloir, ils nous ont aussi

transmis un certain mépris du traite-

ment « symptomatique » qui se pré-

occupe du vécu subjectif du malade.

Or nous avons commencé à parler

d’une « déshumanisation » de la

médecine.

Il faut bien dire que nous n’avons pas

vécu de percées comparables à

celles qui ont marqué nos maîtres. Si

des choses sont devenues possibles

qui étaient encore impensables

récemment, si des techniques spec-

taculaires sont devenues courantes,

leur effet n’a par contre souvent pas

été spectaculaire. Cela fait long-

temps qu’on n’a plus transformé de

maladie mortelle à 100 % en maladie

guérissable dans 95 % des cas sans

séquelles (c’est ce qui s’est passé

pour le cancer du testicule au début

des années 1970).

La troisième génération, nous

sommes encore en train de la for-

mer. Ces jeunes médecins ont grandi

dans une société qui oubliait déjà les

grands fléaux que les anciens

avaient contribué à faire disparaître

– une société qui se méfie des vac-

cins et des antibiotiques parce-

qu’elle ne croit plus aux infections.

La discipline de l’objectivité conti-

nue à être transmise, la médecine

“evidence based” est mise en valeur,

surtout les degrés d’évidence maxi-

male, soit les grandes études contrô-

lées et les métaanalyses. La méde-

cine leur est présentée comme une

science naturelle précise, la vie

comme un ensemble de fonctions

mesurables qui ont lieu dans un

temps mesurable.

Pourtant, il est inévitable que cette

génération ressente nos contradic-

tions.

Nous avons transformé beaucoup de

maladies mortelles en maladies

chroniques, mais nous ne savons

trop que faire des personnes qui

continuent de vivre grâce à nos

efforts. Les personnes agées sont

perçues comme superflues et coû-

teuses. Les malades qui gèrent

depuis des années leur diabète, leur

dialyse, leur maladie rhumatismale,

leur cancer sont un peu trop indé-

pendants pour être des patients

agréables. Les personnes sauvées

dans la petite enfance par l’opéra-

tion de malformations congénitales

sont devenues des adultes auxquels

on ne s’attendait pas. Bien des sur-

vivants de crises aiguës portent des

séquelles et génèrent de gros coûts

à très long terme.

La médecine et la mort

Un dilemme supplémentaire est que

ces groupes de patients créés par

nos efforts sont trop hétérogènes

pour faire sur eux de belles études

contrôlées méta-analysables. Les

modes d’emploi basés sur l’évidence

nous font pour le moment cruelle-

ment défaut.

Et malgré tout, la mort

L’investissement dans la prolonga-

tion de la survie a donc été énorme

durant les cent ou cent cinquante

dernières années. Mais nous

n’avons toujours pas vaincu la mort.

Il est évidemment illusoire de vouloir

rendre l’homme immortel, l’ambi-

tion avouable est plutôt « mourir,

oui, mais pas de ça ».

A défaut de pouvoir prolonger indé-

finiment la vie de nos patients, la

stratégie est souvent de passer d’un

traitement au suivant, de regarder

chaque crise aiguë de manière iso-

lée et de laisser croire le patient et

ses proches qu’on est revenu à la

case départ.

Je voudrais esquisser une alternative

à cette stratégie. On pourrait l’appe-

ler « faire la nique à la mort » puisqu’il

s’agit de vivre pleinement, au mépris

de la mort. D’ajouter de la vie aux

jours, non pas des jours à la vie.

Il y a trop de ces publications qui

donnent des pourcentages de survie

à cinq ou dix ans, sans se préoccu-

per de ce qui arrive au reste des

patients. Mais qu’est-ce qui arrive à

ceux qui ne survivent pas ? Leur mort

est l’aboutissement d’un processus

marqué généralement de complica-

tions successives, dont chacune est

rendue plus pénible par celles qui

l’ont précédée.

Lorsque la mort est devenue inévi-

table, les défis lancés au médecin

sont complexes et mettent en jeu

tout son savoir physiopathologique

et pharmacologique, son habileté

clinique, son bon sens, ses compé-

tences sociales, son humilité, un peu

de philosophie, pas mal de psycho-

logie, beaucoup d’humour. Il s’agit

de prévoir les complications pro-

bables, pour s’y préparer ou même

les prévenir. La médecine palliative,

c’est de la médecine préventive.

Il s’agit de poser des diagnostics pré-

cis avec le moins de moyens para-

cliniques possible, pour choisir

ensuite le traitement optimal. En

médecine palliative il faut être excel-

lent clinicien.

Il s’agit de définir clairement le but

des traitements, et d’être très cohé-

rent dans sa poursuite. On cherche à

obtenir un état non pas de fonction

la plus proche possible de la nor-

male, mais qui permette le mieux

possible au patient de réaliser ce qui

est important maintenant pour lui.

Pour cela on peut profiter de tous les

progrès de la médecine, aussi long-

temps qu’on les met au service de ce

but.

Il s’agit de reconnaître et d’adopter

les priorités du patient, pour lui per-

mettre d’écrire le dernier chapitre de

sa biographie en cohérence avec qui

il a été. Cela signifie qu’on se tient à

l’arrière-plan, que tout l’engage-

ment du médecin sert à empêcher

l’organisme malade d’interférer

avec les choses essentielles qui doi-

vent se passer aux niveaux psycho-

social et spirituel. En médecine pal-

liative, on n’est jamais qu’un figu-

rant dans l’histoire d’un autre. Avec

beaucoup d’autres figurants profes-

sionnels on est responsable d’aider

le mourant à intégrer son dernier

reste de vie dans la logique de sa vie.

Il s’agit de redéfinir le succès : On

peut parler de succès lorsqu’une

personne est restée elle même, ou

est (enfin!) devenue elle-même

durant la dernière période de sa vie.

On peut parler de succès lorsque les

proches repartent dans la vie riches

d’une expérience qui contribue à les

faire vivre.

Il s’agit aussi de redéfinir la vie. La

vie n’est pas un ensemble de données

mesurables, mais un ensemble de

relations : avec soi-même, avec les

autres, avec le Tout Autre. La mort a

sa place là-dedans et ne réussit plus

à nous mettre en échec.

1

/

2

100%