Télécharger l`ensemble des contributions au

192 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE •AVRIL/JUIN 2007 •N011 Droit IÉconomie I Régulation

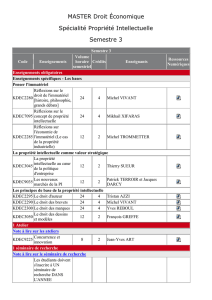

Cycle de conférences de la Cour de cassation

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE

Jeudi 9 novembre 2006

Le 9 novembre 2006, s’est tenu à la Cour de cassation, dans le cadre du cycle de conférences « Droit et

Économie de la Concurrence », un colloque intitulé « Droits de Propriété Intellectuelle : approches juridique

et économique », sous la direction scientifique de M. Frédéric Jenny, conseiller en service extraordinaire à la Cour

de cassation.

Dix intervenants (magistrats, avocats, professeurs, économistes, professionnels) ont traité de la contribution de

l’innovation au progrès économique et de la place de plus en plus éminente du secteur des services dans nos

économies, combinées au souci de promouvoir une concurrence loyale et efficace entre les offreurs de biens et

services, phénomènes qui ont pour conséquence que le régime de la protection de la propriété intellectuelle

(droit des brevets, droits d’auteurs, droit des marques, etc.) constitue un enjeu crucial pour la croissance

économique dans le monde moderne. Mais, en raison même de leur importance, les droits de propriété

intellectuelle sont aussi l’objet de nombreuses interrogations concernant leur légitimité, leurs contours et leurs

limites au regard d’autres droits, ainsi que la façon dont certains d’entre eux doivent être adaptés aux évolutions

technologiques du monde moderne.

Quatre questions ont tout particulièrement retenu l’attention des participants à cette demi-journée d’étude :

– un vif débat s’est engagé dans nombre de pays, sur ce que devrait être le champ du domaine brevetable

et l’importance de la protection que les brevets devraient offrir pour favoriser l’innovation.

– qu’est-ce qui mérite d’être breveté et quel degré de protection les brevets doivent-ils offrir ?

– comment concilier équité, proportionnalité et recherche du dynamisme économique dans la

rémunération de la propriété intellectuelle ?

– en quoi les nouvelles technologies de communication et de diffusion des oeuvres audio-visuelles

bouleversent-elles l’équilibre du régime des droits d’auteur ?

Enfin, à l’heure où le champ du droit de la concurrence connaît un essor sans précédent, certaines autorités

antitrust ont explicitement ou implicitement pris, au nom du respect de la concurrence, des décisions allant dans

le sens d’une expropriation totale ou partielle des détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Que peut-on

dire alors de la cohabitation parfois difficile entre droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle ?

Les acteurs du marché sont-ils les malheureux otages des incohérences résultant d’une insuffisante coordination

entre ces deux instruments juridiques ?

Intervenants

Claude CRAMPES, Université de Toulouse I (Gremaq et IDEI)

Philippe SÉMÉRIVA, Conseiller référendaire à la Cour

de Cassation

Claude CRAMPES

D’après l’article L. 611-02 du Code de la propriété intellec-

tuelle, le brevet est un titre de propriété industrielle protégeant

les inventions, délivré pour une durée de vingt ans. Dans l’ar-

ticle L. 611-10, le Code énonce les caractéristiques des inven-

tions susceptibles d’être brevetées : elles doivent être nou-

velles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’ap-

plication industrielle. Il évoque aussi des cas de non breveta-

bilité : les découvertes, théories scientifiques, méthodes ma-

thématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes

dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou

dans le domaine des activités économiques, programmes d’or-

dinateurs, présentations d’informations.

Le Code donne donc quelques orientations pour distinguer

parmi les créations intellectuelles celles qui méritent une pro-

tection légale et celles qui n’en méritent pas et, à l’intérieur

du premier ensemble, celles qui peuvent recevoir un brevet

et celles qui doivent être protégées différemment. Mais la ra-

tionalité économique de ces orientations ne saute pas aux

811

RLC

L’objet et le champ des brevets : qu’est-ce qui

mérite d’être breveté ?

Droit IÉconomie I Régulation N0 11 • AVRIL/JUIN 2007 • REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE 193

PERSPECTIVES COLLOQUE

yeux. Une recherche sur les bases de données des offices de

délivrance des brevets, couplée à un exercice de statistique

jurisprudentielle, permettrait de donner des indications qua-

litatives et quantitatives débouchant sur une taxonomie des

inventions brevetées. Mais cette observation du passé nous

renseignerait essentiellement sur les pratiques des offices et

des tribunaux et non sur l’objectif du système des brevets,

alors que l’intitulé de cette session nous invite plutôt à une

réflexion normative.

Pour apporter une réponse économique à la question posée,

je vais expliquer pourquoi il faut en appeler à la théorie des

mécanismes incitatifs, et plus particulièrement à l’une de ses

applications qui traite des contrats de délégation de services.

Je vais d’abord rappeler la rationalité économique du brevet

et le situer par rapport aux autres instruments publics de sti-

mulation de la recherche. Ensuite, j’expliquerai en quoi il est

semblable à un contrat de délégation de service public « à re-

venu-plafond », c’est-à-dire un contrat entre, d’une part, les

autorités publiques représentant les citoyens et, d’autre part,

une personne privée ou publique chargée d’entreprendre des

tâches (ici des programmes de R & D) sur lesquelles elle pos-

sède une information de meilleure qualité que celle des au-

torités. Pour répondre à la question de l’intitulé de cette ses-

sion, il restera donc à se demander quelles activités de recherche

méritent de faire l’objet d’un tel contrat, avec les gains et les

risques qui lui sont attachés.

I. – LA RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE DU BREVET

Le brevet donne à son titulaire le droit d’exploiter une inno-

vation de façon exclusive. Il fait partie de la panoplie des ins-

truments utilisés par les pouvoirs publics pour stimuler l’ac-

tivité innovatrice et créative. Pourquoi faut-il stimuler cette

activité? Et pourquoi par des brevets?

L’essence du problème à résoudre peut se résumer ainsi :

i) l’activité inventive est bénéfique pour la société car elle

conduit généralement à des créations de produits ou de pro-

cédés dont le gain collectif est supérieur au coût collectif,

mais…;

ii) ces créations ont une nature essentiellement informa-

tionnelle dans la mesure où elles produisent de la connais-

sance. Elles appartiennent à la catégorie des biens publics,

c’est-à-dire des biens non détruits par l’usage. Comme, par

ailleurs, l’information est peu coûteuse à copier et à trans-

mettre, les gains appropriables par les agents capables d’in-

nover sont inférieurs aux coûts qu’ils doivent supporter pour

aller au bout de leurs programmes de R & D. Leur intérêt

égoïste les conduit alors naturellement à ne pas chercher à in-

nover.

On connaît deux familles de solutions à cette divergence entre

intérêt privé et intérêt public (

pour une analyse plus détaillée, cf. Tirole

(2003)

). D’une part, la collectivisation des coûts : puisque l’en-

semble de la collectivité profitera des innovations, tout le

monde doit participer à leur financement par l’impôt dont les

recettes serviront à construire des laboratoires publics, à ver-

ser des subventions ou accorder des crédits d’impôts aux en-

treprises privées, voire à organiser des concours. D’autre part,

et à l’opposé, on trouve les méthodes de privatisation des

gains : les agents qui engagent des dépenses de recherche se

voient reconnaître le droit d’en tirer les bénéfices au travers

d’une exploitation monopolistique qui peut être soit oppor-

tuniste (le secret), soit reconnue par un titre légal de propriété

intellectuelle (le brevet).

Le brevet apparaît donc comme un moyen parmi d’autres d’at-

tirer les candidats à l’innovation. Sa particularité est de ga-

rantir à l’innovateur l’aide des tribunaux si des braconniers

cherchent à chasser sur le territoire décrit par les revendica-

tions inscrites dans le titre délivré par l’organisme respon-

sable de l’allocation. Les effets négatifs de ce monopole de

fait (perte de bien-être due au pouvoir de marché) sont com-

pensés par l’obligation de description qui assure la diffusion

publique de l’information sur l’innovation. On espère que

cette diffusion permettra d’innover « autour du brevet » pen-

dant sa durée de validité et de provoquer une concurrence

immédiatement après son expiration, comme le font les gé-

nériques dans le secteur du médicament.

II. – UN CONTRAT À REVENU PLAFOND

La théorie des incitations fournit un cadre de réflexion ap-

proprié pour comprendre la place qu’occupent les brevets

dans la panoplie des outils de promotion de la recherche

(

pour une présentation détaillée des principes généraux et de la modélisation économique

de la théorie des mécanismes incitatifs, cf. Laffont et Martimort (2002)

). Le pro-

blème analysé consiste à déterminer le cadre contractuel qui

permettra à un « principal » (supérieur hiérarchique, em-

ployeur, gouvernement, etc.) d’obtenir que ses agents (su-

bordonnés, employés, entreprises privées, etc.)œvrent dans

le sens de son intérêt sans avoir à leur abandonner une part

trop importante des gains collectés. Toute la difficulté de

l’exercice vient de ce que les agents, par leur qualification

ou par leur situation privilégiée dans le processus de prise

de décision, possèdent généralement de meilleures informa-

tions que leur supérieur. Il peut s’agir d’informations concer-

nant certaines des caractéristiques exogènes du problème à

résoudre (état de la technologie, état de la demande, etc.)

qui sont identifiées comme « variables de sélection adverse ».

Il peut aussi s’agir d’informations sur des décisions non ob-

servables de l’extérieur, telles que l’effort de maintenance

ou l’effort de R & D; on parle alors de « variables de hasard

moral ».

La rationalité économique commande que le contrat base la

rémunération versée aux agents au moins partiellement sur

certaines variables de performance, à condition qu’elles soient

observables : la récolte, le chiffre d’affaires, les coûts (s’il existe

une comptabilité fiable). Avec un contrat mal calibré, on risque

de rémunérer de la même façon le surdoué paresseux et le

maladroit hyperactif, alors que l’efficacité voudrait qu’on in-

cite le surdoué à se montrer plus vaillant, quitte à le payer

très cher, et à susciter moins d’activité de la part du maladroit

pour réduire sa rémunération. La théorie des mécanismes in-

citatifs montre que le contrat optimum est flexible, c’est-à-

dire qu’il pousse les agents à réaliser des efforts qui ne soient

pas trop éloignés de ce que le principal exigerait d’eux en in-

formation parfaite, au moyen d’une rémunération discrimi-

nante. Concrètement, on propose aux agents un « menu de

contrats » allant du moins exigeant et faiblement rémunéré

(juste assez pour couvrir les coûts de fourniture du service)

au plus exigeant et bien rémunéré (suffisamment pour ne pas

donner aux agents efficaces l’envie de choisir l’autre contrat).

Par son choix, chaque agent révèle son information privée.

Plus le nombre de contrats dans le menu est grand, mieux le

principal peut extraire de chaque agent l’information et l’ef-

fort correspondant à sa vraie nature. Ainsi, dans un contrat

de délégation de service public, l’éventail des contrats pour

un service de qualité donnée va du contrat à « marge fixe »,

bien adapté au cas d’entreprises peu susceptibles de réduire

leurs coûts de production, au contrat à « prix fixe » qui sera

plutôt choisi par celles qui sont capables d’améliorer leur pro-

ductivité. Entre les deux, les contrats offerts doivent combi- >

194 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE •AVRIL/JUIN 2007 •N011 Droit IÉconomie I Régulation

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA COUR DE CASSATION — DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE

ner une marge fixe (faiblement incitative mais apportant une

assurance de faibles gains) et un prix fixe (fortement incita-

tif mais risqué).

Dans son souci de promouvoir les efforts de R & D, l’État ap-

paraît comme un principal face à une multitude d’agents, cer-

tains identifiés et dont les caractéristiques technico-écono-

miques sont partiellement connues, d’autres totalement

inconnus jusqu’au jour où ils innovent. En lançant des pro-

grammes de recherche subventionnés, la puissance publique

propose l’équivalent d’un contrat de R & D à marge fixe. En

effet, les laboratoires publics ou privés qui répondent aux ap-

pels d’offre verront leurs coûts contrôlés et recevront des

sommes garantissant leur remboursement. Les ressources fi-

nancières vont de la poche des ménages/contribuables au

compte bancaire des centres de recherche, souvent ex ante et

sans réelle obligation de résultat, ce qui en fait un mécanisme

faiblement incitatif. Au contraire, par le système des brevets

dont l’étendue est limitée dans le temps (20 ans maximum)

et dans l’espace (champ des revendications défini explicite-

ment au moment du dépôt), les pouvoirs publics offrent à

l’ensemble des agents la possibilité de révéler leurs qualités

de chercheurs et de développeurs dans le cadre d’un contrat

à revenu plafond. L’absence de référence aux coûts s’explique

par le fait que beaucoup de caractéristiques techniques

et comptables du processus de recherche sont (et resteront)

non observables par le principal. Le financement de la re-

cherche se fait alors ex post en mettant à contribution les mé-

nages/consommateurs et non pas les ménages/contribuables.

Il y a donc une forte incitation à réussir à innover.

L’éventail des outils de promotion de la recherche reflète ainsi

à la fois la multiplicité des projets à entreprendre, la multipli-

cité des agents susceptibles de les réaliser, et le déficit infor-

mationnel sur la nature des projets et l’identité et les qualités

des innovateurs potentiels.

III. – À QUELLES INVENTIONS ACCORDER UN BREVET?

En utilisant le filtre de la théorie des incitations résumées ci-

dessus, nous pouvons maintenant apporter quelques éléments

de réponse à la question posée que nous reformulerons de la

façon suivante : pour quels types d’innovations les inventeurs

devraient-ils être incités à choisir un contrat de financement

à revenu plafond?

i) Le brevet est le contrat bien adapté quand les pouvoirs

publics (représentés par l’Office de la propriété intellectuelle)

souffrent d’un fort déficit informationnel sur les débouchés

potentiels de l’innovation. C’est évidemment le cas pour les

«innovations de marché », celles qui sont tirées par la de-

mande privée. Parce que les entreprises ont généralement une

meilleure connaissance de l’état des techniques que les res-

ponsables politiques, c’est également vrai pour beaucoup d’in-

novations « poussées » par la technologie, sauf s’il s’agit d’in-

novations fondamentales dont seuls les pouvoirs publics sont

en mesure d’internaliser la totalité des effets. Ces innovations

fondamentales ne verront le jour que grâce à des programmes

publics de recherche, c’est à dire des contrats à marge fixe. Je

pense que c’est ce que fait explicitement la loi quand elle ex-

clut du champ de la brevetabilité les théories scientifiques et

les méthodes mathématiques, dont la plupart sont de fait pro-

duites par des employés de l’État.

ii) Tout contrat à rémunération fixe (ou plafonnée) est ris-

qué puisque les fluctuations de coût sont entièrement à la

charge de l’agent : la marge est variable et peut devenir né-

gative quand surviennent des évènements non prévus. Il en

va ainsi du brevet qui plafonne les revenus sans les garantir.

Donc, il ne devrait attirer que les agents prêts à assumer cer-

tains risques industriels et commerciaux maîtrisables statis-

tiquement. C’est par exemple, le cas en pharmacie où la de-

mande potentielle peut être calculée et où les procédés de

recherche sont assez bien identifiés. C’est le savoir-faire ac-

cumulé, combiné à une part de chance, qui va faire la diffé-

rence. Le brevet donne alors l’occasion de réaliser une péré-

quation entre les rares réussites qui rapportent beaucoup et

les nombreux échecs au bilan financier négatif. En revanche,

pour les projets industriels très risqués (par exemple la fusion

nucléaire contrôlée dont la date de réalisation est impossible

à déterminer), seuls des consortiums de recherche associant

firmes privées et publiques et garantissant une marge aux in-

vestisseurs privés sont capables de fournir un cadre contrac-

tuel à la mesure des risques encourus.

iii) Les pouvoirs publics ne doivent pas accorder leur pro-

tection à des innovations dont la valeur sociale nette est né-

gative ou pour lesquelles l’octroi d’un brevet conduirait à une

perte d’efficacité collective. C’est ce qui se produit quand une

innovation faussement nouvelle est revendiquée et brevetée.

On connaît les exemples du « one-click » d’Amazon (

«Patent wars »,

The Economist, 6 avr. 2000

) et du « lien hypertexte » de British Tele-

com

(« More Rembrandts in the attic », The Economist, 17 janv. 2002

). Accorder un

brevet à ces fausses innovations, c’est accorder une aubaine

au déposant opportuniste. Ce type d’erreur peut être réduit

en recourant à un examen collectif de la validité des demandes

de brevets, c’est-à-dire en étendant le champ des investiga-

tions sur l’antériorité au-delà des bases de données et des

compétences des offices de délivrance des brevets. On connaît

la procédure d’opposition de l’Office Européen des Brevets

(

cf. les conditions d’application sur le site de l’OEB : <http://www.european-patent-office.org/le-

gal/epc/e/apv.html>

) qui court sur neuf mois après publication de

la notification de délivrance. Certains mouvements qui mili-

tent contre la brevetabilité des logiciels souhaiteraient, à dé-

faut d’interdiction, que les demandes de brevet soient publiées

sur Internet avant que le brevet soit octroyé pour être passées

au crible des recherches d’antériorité par l’ensemble de la

communauté des internautes.

iv) Les logiciels, tout comme les innovations biotechno-

logiques, posent un problème additionnel qui vient de leur

nature séquentielle. Dans ces domaines, les innovations uti-

lisent des fragments de programmes qui, s’ils font l’objet

d’une appropriation privée exclusive, peuvent bloquer toute

recherche ultérieure. Cela ne signifie pas que les innovations

doivent être interdites de brevet dans ces domaines mais que

le champ des revendications ne devrait pas empêcher l’effort

de recherche. Au contraire, le système des brevets, par l’obli-

gation de divulgation, cherche à encourager les utilisations

induites. Pour les innovations séquentielles, il faudrait donc

compléter le brevet par un mécanisme de licence obligatoire

à un prix fixé après négociation avec l’autorité chargée de

l’allocation des droits. Ce prix peut même faire partie du

menu offert au choix de l’innovateur : le choix d’un brevet

comprenant un prix de cession élevé devrait se payer par de

fortes redevances d’obtention et de maintien du brevet (

pour

une revue de la littérature sue ce thème, cf. Encaoua et alii (2005)

). Une variante

consiste à exiger que ces innovations soient placées dans une

banque de dépôt dont l’accès est contrôlé par une instance

privée ou publique chargée de vérifier que les utilisateurs ont

un objectif de recherche qui n’enfreint pas les droits des dé-

posants.

Droit IÉconomie I Régulation N0 11 • AVRIL/JUIN 2007 • REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE 195

PERSPECTIVES COLLOQUE

Conclusions

La théorie des incitations permet de montrer que le brevet

est une forme de contrat liant la société et des innovateurs

privés, dont les caractéristiques s’expliquent par l’impossi-

bilité d’identifier a priori l’ensemble des projets de recherche

et des meilleurs candidats à leur réalisation, et d’observer

leurs efforts de R & D. Le brevet confère une position mono-

polistique aux innovateurs, ce qui est néfaste pour l’effica-

cité; mais il déclenche une concurrence pour le marché et

accélère ainsi le rythme des innovations. Autre point positif,

la privatisation des gains collectifs est partiellement compen-

sée par la diffusion de l’information dans l’ensemble de la

société.

En allant au-delà du point de vue normatif qui permet de ré-

fléchir à la légitimité de certains brevets, nous souhaitons

conclure en nous posant la question de l’adéquation du sys-

tème lui-même. Le système des brevets est-il adapté à une so-

ciété dont la richesse est basée sur la connaissance? Conçu

pour des innovations industrielles, c’est-à-dire matérielles,

dont les retombées économiques sont mal prévisibles mais

restent contrôlables, mesurables et vérifiables ex post, on ima-

gine bien qu’il présente des faiblesses dans l’environnement

économique actuel et qu’il soit utilisé de façon stratégique par

certains pour bloquer l’accès au-delà des revendications légi-

times (

cf., par exemple, Noel M. et Schankerman M. (2006) pour une étude sur les com-

portements stratégiques dans le secteur du logiciel

). Aux yeux des économistes,

la principale faiblesse du système est son manque de flexibi-

lité, c’est-à-dire la pauvreté du menu offert aux innovateurs.

La flexibilité actuelle vient surtout de l’adaptabilité de la du-

rée et du champ des revendications. Mais, il manque des op-

tions suffisamment différentes les unes des autres par les droits

conférés et le prix à payer pour les obtenir de façon à former

un vrai menu dans lequel les innovateurs trouveraient un

contrat adapté à leur innovation (

«… economic theory pleads for a mecha-

nism design approach to the patent system, where an optimal patent system could be based

on a menu of different degrees of patent protection with stronger protection corresponding to

higher fees » Encaoua et alii (2005)

).

Bibliographie

•Encaoua D., Guellec D. et Martinez C. (2005), « Patent systems for encouraging innova-

tion : Lessons from economic analysis », WP Eureqa, Université Paris I, à paraitre dans Re-

search Policy.

• Laffont J.-J. et Martimort D. (2002) « The theory of incentives. The principal-agent model »,

Princeton University Press.

• Noel M. et Schankerman M. (2006) « Strategic Patenting and Software Innovation », Lon-

don School of Economics WP, Juin, <http://sticerd.lse.ac.uk/dps/ei/EI43.pdf>.

• Tirole J. (2003) « Protection de la propriété intellectuelle : une introduction et quelques

pistes de réflexion » p. 9 à 47 in «Propriété intellectuelle », Rapport du Conseil d’Analyse

Économique, La documentation française, Paris, <http://lesrapports.ladocumentationfran-

caise.fr/BRP/034000448/0000.pdf>.

Philippe SÉMÉRIVA

C’est un honneur d’avoir été invité à vous présenter quelques

réflexions sur une question, qui n’a que le tort d’être un peu

ardue, relative à ce qui « mérite » d’être breveté.

C’est, en outre, une chance d’intervenir à la suite de M. Crampes,

qui a dessiné le vaste périmètre dans lequel s’insère cette ques-

tion.

Il y aura des redites entre lui et moi; tant pis? Non, tant mieux,

puisque cela démontrera, au besoin, qu’entre adeptes de spé-

cialités différentes, on parle des mêmes choses – ce qui est le

moins – mais qu’en outre on y décèle les mêmes difficultés.

Le droit des brevets, qui est bien vieux, confronte en perma-

nence l’idée d’invention à la marche de la technologie.

La règle du jeu n’a pas varié, qui consiste à échanger une pro-

tection monopolistique temporaire contre la divulgation d’un

enrichissement de l’art antérieur; c’est l’idée de contrat qu’évo-

quait tout à l’heure M. Crampes, celle d’un échange, c’est-à-

dire d’un accord, qui suppose un certain équilibre entre le

droit que consent la collectivité et l’avantage qu’elle en retire

(

car, s’il n’est pas de lésion en matière d’échange, un trop grand déséquilibre peut remettre

en cause la qualification même d’un tel accord, cf. Cass. 3eciv., 15 mars 1977, n° 75-14.664,

Bull. civ. III, n° 120

).

Il reste généralement enseigné, sinon unanimement admis –

car la controverse sur le bien fondé de cette analyse n’est pas

en voie de s’éteindre –, que l’arrière-plan économique justi-

fiant la constitution de ce droit exorbitant tient à ce que « le

rôle du brevet est de restreindre la concurrence pour encoura-

ger la recherche et le développement » (

Stiglitz J. et Walsh C., Principes

d’économie moderne, De Boeck éditeur, p. 451

), ce qui se traduit, dans une

version plus entrepreneuriale, par l’idée que « l’objectif n’est

pas de faire plaisir aux entreprises, mais de reconnaître que

les industriels génèrent une activité économique qui accroît le

bien-être de tous en procurant à la collectivité les moyens dont

elle a besoin pour satisfaire ses besoins présents et futurs »

(

Sueur T. et Combeau J. Un monument en péril : le système des brevets en Europe, Droit

et économie de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2005

), et se prolonge, dans une

vision compétitrice, par l’affirmation selon laquelle « la mise

en place d’un système efficace visant à protéger les brevets cou-

vrant des innovations technologiques constitue une arme cru-

ciale dans un environnement économique compétitif » (

Maloney Th.,

La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux États-Unis et au Japon, Mé-

langes Stauder, Presses universitaires de Strasbourg, 2001

).

Ajoutons à cela un principe de rémunération, parfois même

seulement morale, manifestant la reconnaissance publique

envers l’inventeur.

Et soulignons enfin que cette permanence des mobiles se pro-

longe par la permanence de l’objet du brevet, conçu comme

consistant en une « invention », encore que l’expression soit

en elle-même polysémique.

L’adéquation de ces principes de base aux différentes activi-

tés de recherche et de développement est variable.

Car, si l’on constate que, comme bien d’autres institutions ju-

ridiques, le droit du brevet connaît des difficultés, parfois

graves, il faut tout de même commencer par signaler que le

système fonctionne sans problème existentiel dans nombre

de secteurs d’activités, quel qu’en soit le degré de sophistica-

tion, notamment parce qu’il en est l’un des fruits, et qu’il s’y

trouve encore naturellement adapté.

Mais c’est un truisme de souligner que les choses se compli-

quent beaucoup lorsqu’on envisage des technologies assez

nouvelles pour n’être nées, ou ne s’être largement dévelop-

pées qu’après l’élaboration des règles fondamentales de la

matière.

Il faut se risquer à relever diverses circonstances pouvant in-

fluer sur l’idée que l’on peut se faire, dans ces conditions, de

«ce qui mérite d’être breveté »:

– on craint, d’abord, de devoir remarquer que, notamment

en ce qu’ils concernent les technologies nouvelles, les droits

de propriété intellectuelle – et point seulement les droits de

brevet – sont généralement abhorrés du public;

– par une meilleure connaissance du droit comparé, voire

de notre droit unifié (

Pollaud-Dullian, La brevetabilité des inventions, Litec, IRPI,

n° 16

), on s’est aperçu que le droit européen diffère sensible-

ment des principes reçus au Japon et aux États-Unis, qui ad-

mettent comme brevetable tout ce qui est utile, et cela ne peut

être indifférent, en termes de compétitivité ou d’emplois, ni

sans effets juridiques; >

196 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE •AVRIL/JUIN 2007 •N011 Droit IÉconomie I Régulation

CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA COUR DE CASSATION — DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE

– on n’a pas manqué de souligner qu’il n’est pas forcé-

ment sain que les offices de délivrance aient précisément

quelque intérêt à la délivrance de brevets (

cf. Tirole J., Rapport au

Conseil d’analyse économique sur la propriété intellectuelle

);

– enfin, l’émergence constante de nouvelles pratiques,

bien différentes des techniques primitives, tels les remparts

de brevets visant à cadenasser le marché par multiplication

des barrières juridiques à l’entrée de nouveaux opérateurs,

posent, telles les pools de brevets, des questions difficiles à

évaluer au regard du bien commun.

De façon plus générale encore, le prestige du brevet n’est plus

ce qu’il était, notamment parce que les opérateurs écono-

miques peuvent lui préférer d’autres stratégies, par exemple

le secret, voire le bénéfice de la première présence sur le mar-

ché (

Lévêque F. et Ménière Y., Économie de la propriété intellectuelle, éd. La Découverte

),

et parce que les interventions des autorités de concurrence

ont recadré l’exercice des droits qu’il confère dans le respect

des principes généraux.

Il existe une relativisation du brevet.

Mais, c’est en tant que juge que je parle ici, et il ne peut être

question, tant au regard de cette fonction, que de mon ab-

sence de compétence à ce propos, d’aller plus loin dans ces

observations, voire de me lancer dans des projets ridicule-

ment ambitieux, tel que celui d’évoquer les questions éthiques

qui nourrissent la crise de la brevetabilité, en interpellant, par

exemple, les brevets de médicaments, au regard de l’équilibre

entre les investissements qu’il supposent et le poids des ca-

tastrophes humaines que ce coût même peut impliquer, ou

en examinant le respect des limites des choses devant rester

hors du commerce.

Ces débats ont place à cette tribune, mais d’autres les explo-

reront; je ne veux que centrer mon propos sur la confronta-

tion du juge avec la question précisément posée.

Un juge rend des jugements, et plus précisément, des « dis-

positifs ».

La théorisation des questions ne vaut donc qu’en ce qu’elle

éclaire cette décision finale; en résumé : le brevet est-il va-

lable? D’où suivra,… et donc, est-il contrefait? Puis répara-

tions, interdictions, etc.

Et de ce point de vue, je voudrais faire part de quelques dif-

ficultés, en suggérant que, peut-être, l’influence des divers fac-

teurs que j’ai cru devoir citer, et de bien d’autres que j’ai ou-

bliés ou dont j’ignore tout, crée des tensions sur « l’outil

juridique brevet ».

En somme, la question de la brevetabilité, si elle n’a jamais

été simple, débouche à présent, au moins dans certains cas,

sur d’importants aléas dans la décision finale.

I. – DE LA DIFFICILE APPRÉCIATION

DE LA BREVETABILITÉ...

La Convention de 1883 dessine un monument harmonieux,

sauf cette curieuse observation qu’elle ne définit clairement

que ce qui n’est pas brevetable, et non point ce qui l’est.

On en retient cependant, de manière positive, et pour parler

comme les directives de l’OEB, que l’objet du brevet est une

invention nouvelle, inventive, et susceptible d’application in-

dustrielle.

Cette définition n’a cependant pas réussi à héberger certaines

des nouvelles technologies, et on a pu, dès les années 1980,

déplorer cette « érosion du droit des brevets » (

Colloque IRPI sur la

conférence de Nairobi

).

Il en est résulté un vaste mouvement de contournement du

droit primaire, soit par définition, au cas par cas, d’un cadre

juridique propre à certains secteurs (

obtentions végétales, topographies

de semi-conducteurs, logiciels, bases de données; la Commission européenne ne semble

pas se résoudre à déposer son évaluation de la pertinence de cette dernière protection spé-

cifique; on envisagerait même d’en constater l’inefficacité économique; cf. Benabou V.-L.,

Propr. intell., n° 18, p. 106

), soit par délimitation d’un sous-ensemble

de règles particulières supposées adapter le droit général à

certains types d’avancées techniques (bio-technologies).

On peut se demander si la perspective commune de ces dé-

marches n’est pas en définitive de malaxer l’institution-bre-

vet pour la rétrécir ou la dilater à la mesure des nouveaux dé-

fis, faisant du « sur mesure » pour certains types de technologies,

et laissant les autres aux bons soins du prêt-à-porter général,

au risque de faire de ce dernier une sorte de cadre par défaut,

voir un lit de Procuste, qui ne va jamais à qui s’y allonge.

Quoi qu’il en soit, ce phénomène de reclassement spécifique

a profondément remis en cause les principes habituels de bre-

vetabilité.

Avec le droit des obtentions végétales, c’est la notion de dé-

couverte, supposant l’élaboration de quelque chose qui n’était

pas dans l’état du monde, qui est remise en cause, la loi ad-

mettant la protection de « toute variété nouvelle, créée ou dé-

couverte » (

C. propr. intell., art. L. 623-1

).

Dans le cas des semi-conducteurs, c’est la notion de nouveauté

qui est convoquée, puisque « la topographie finale ou inter-

médiaire d’un produit semi-conducteur traduisant un effort

intellectuel du créateur peut, à moins qu’elle ne soit courante,

faire l’objet d’un dépôt conférant la protection » (

C. propr. intell.,

art. L. 622-1

).

Quant aux logiciels, on a opté pour un système dérivé du droit

d’auteur (du copyright?), qui suppose que la création pour-

tant apparemment de nature technique, consiste en sa phase

«d’écriture »; c’est cette fois la distinction entre l’œuvre et

l’invention qui s’estompe.

Accessoirement, cette prolifération d’objets juridiques a créé

quelques risques d’abordages, que l’on n’évite que par de

subtiles distinctions, telle, s’agissant de l’articulation entre

brevet et certificat d’obtention végétale, la règle selon laquelle

«la loi française, dans sa rédaction actuelle, reconnaît la bre-

vetabilité d’une invention portant sur des végétaux, à condi-

tion que la mise enœuvre de l’invention ne soit pas limitée à

une variété végétale telle que définie à l’article 5 du règlement

2100/94 » (

Peuscet J., Brevetabilité de la biologie en France, CEIPI n° 54, p. 60

).

À ce stade, nous sommes en présence de difficultés bien

connues du juge, de la nature de celles que pose la mise en

œuvre de bien d’autres règles, par exemple celle excluant la

protection par le droit des dessins et modèles d’un objet fonc-

tionnel, encore que la jurisprudence a mis du temps à se fixer,

et que la question donne encore lieu à de vifs débats (

Guerre et

paix aux frontières du design, RLDA 2006/5, n° 287

), ce qui montre qu’il faut

bien du temps pour prendre la mesure d’une telle règle, alors

pourtant qu’on mesure facilement les motifs de l’ostracisme

ainsi dicté par la loi.

Le juge s’attend encore à ce que les textes puissent donner

lieu à des interprétations divergentes et à voir, par exemple,

la Cour de cassation dire que le droit français, pourtant en

mêmes termes que la CBE, ne permet pas, quoi qu’en dise la

Grande chambre de recours de l’OEB, la protection de la se-

conde application thérapeutique (

Cass. com., 26 oct. 1993, Rapp. annuel

de la Cour de cassation 1993, p. 314, étant précisé que l’article 54 CBE a été révisé en 2000,

sans incidence pour l’instant, dans cette période transitoire, sur l’article L. 611-11 du Code

de la propriété intellectuelle; le feuilleton n’est d’ailleurs pas terminé, car il ne semble pas

que la décision de la GRC fasse l’unanimité à l’OEB : OEB, CRT, 29 oct. 2004, T.1002/03

).

Et, enfin, on ne pouvait perdre de vue la controverse fonda-

mentale entre découverte et invention (

Azéma J. et Galloux J.-C., D.,

§ 173; Vivant M. et Bruguière J.-M. Réinventer l’invention?, Propr. intell., 2003, n° 8, p. 286

).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

1

/

33

100%