Mise au point sur la réanimation cardio-pulmonaire initiale

MISE AU POINT

Mise au point sur la réanimation cardio-pulmonaire

initiale

P.Y. Gueugniaud*, J.S. David

Service d’anesthésie-réanimation, centre hospitalier universitaire Lyon-Sud, 165, chemin du Grand-Revoyet,

69495 Pierre-Bénite cedex, France

(Reçu le 24 décembre 2000 ; accepté le 20 août 2001)

Résumé

L’American Heart Association en collaboration avec l’International Liaison Committee On Resuscitation vient de

proposer une actualisation des recommandations pour la réanimation cardio-pulmonaire. C’est l’occasion de faire le

point sur les travaux récents et les principaux progrès dans le traitement de l’arrêt cardiaque, concernant en particulier

le massage cardiaque, la ventilation, la défibrillation ou le traitement pharmacologique. Pour terminer, nous résumons

ce qui paraît essentiel et novateur dans les nouveaux concepts de la réanimation cardio-pulmonaire. © 2001 Éditions

scientifiques et médicales Elsevier SAS

arrêt cardiaque / réanimation cardio-pulmonaire

Summary – Update in cardiopulmonary resuscitation.

Actualisation of the guidelines for cardiopulmonary resuscitation have been recently proposed by the American Heart

Association in collaboration with the International Liaison Committee On Resuscitation. It is the opportunity to take stock

of the current studies and the main recent improvements achieved in cardiac arrest treatment, in particular for cardiac

massage, airway control and ventilation, defibrillation, or use of pharmacologic agents. In the last section of the review,

we summarize what we consider to be significant revisions and innovations in resuscitation concepts. © 2001

Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

cardiac arrest / cardiopulmonary resuscitation

La mort subite concerne au moins 250 000 personnes

par an à travers le monde industrialisé [1] et en France

environ 50 000 personnes [2]. La grande majorité de

ces arrêts cardiaques ou arrêts circulatoires (AC) inopi-

nés, sont initialement des fibrillations ventriculaires

(FV). La défibrillation immédiate permet une survie

dans jusqu’à 90 % des cas [3], alors que les chances de

survie finale diminuent de 10 % par minute de retard

dans la mise en place des gestes élémentaires de survie

ou réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base : la

RCP est devenue un véritable problème de santé publi-

que justifiant, depuis les balbutiements du bouche-à-

bouche et du premier massage cardiaque externe (MCE)

dans les années 1960, une énorme débauche d’énergie à

travers de très nombreuses études, expérimentales ou

cliniques, sur l’AC ainsi que la mise au point de recom-

mandations internationales régulièrement remises à

jour. La dernière actualisation a été éditée par l’Ameri-

can Heart Association (AHA) en collaboration avec

l’International Liaison Committee on Resuscitation

(ILCOR) en 2000 [4]. Une courte énumération des

éléments nouveaux les plus marquants proposés dans ce

*Correspondance et tirés à part.

Adresse e-mail : [email protected] (P.Y. Gueugniaud).

Réanimation 2001 ; 10 : 623-32

© 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés

S1164675601001797/SSU

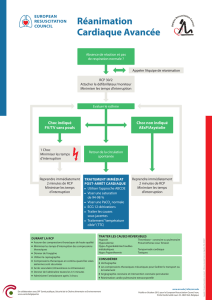

consensus international, ainsi que l’algorithme de trai-

tement médical sont proposésàla fin de cette mise au

point. Préalablement, nous développerons les princi-

paux axes de recherche, expérimentaux et cliniques,

pouvant être sources de progrès dans la RCP, de base ou

spécialisée, àsavoir : le MCE, la ventilation, la défi-

brillation et les agents pharmacologiques de la RCP.

Le massage cardiaque externe

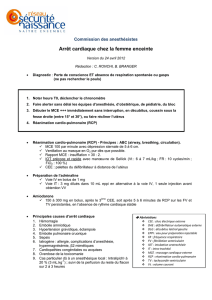

Le MCE est désormais bien codifié. Il est indiquéde

réaliser une dépression du sternum de 4 à5 cm, avec

une durée de compression égale à50 % du cycle

compression-relaxation passive, et àune fréquence de

compression actuellement de 100/min. [4]. Cepen-

dant, même réalisécorrectement, le MCE ne permet

d’obtenir un débit cardiaque égal qu’à environ 25–30 %

du débit avant arrêt cardiaque, entraînant ainsi une

diminution importante des circulations coronaire et

cérébrale qui compromet les possibilités de reprise

d’activitécardiaque et le pronostic neurologique. De ce

fait, plusieurs méthodes ont étéproposées pour amélio-

rer l’efficacitédu MCE. Certaines ont consistéàmodi-

fier la technique du MCE, soit en associant de manière

simultanée compression thoracique et ventilation arti-

ficielle (technique de la compression-ventilation syn-

chrone), soit en comprimant alternativement thorax et

abdomen (technique de la compression abdominale

intermittente). Si des résultats prometteurs ont pu être

observés expérimentalement ou sur de petites séries de

patients en intrahospitalier, ils n’ont pas étéconfirmés

sur des séries suffisantes [5, 6]. Outre les tentatives

d’amélioration de la technique de MCE, des techniques

instrumentales ont étéélaborées. La compression du

thorax peut ainsi être obtenue soit par un piston pneu-

matique (Thumpert, Michigan Instruments, États-

Unis), soit par une veste pneumatique circonférentielle

àgonflage séquentiel (VEST-CPRt, Cardiologic Sys-

tems Inc, États-Unis). Malgréla régularitédu MCE et

la bonne reproductibilitédes mesures hémodynami-

ques qu’il procure, le Thumpertn’adémontréd’intérêt

qu’en expérimentation animale ou dans des situations

cliniques particulières comme le MCE prolongélors

d’une hypothermie profonde. Les seules données

concernant la VEST-CPRtémanent d’une petite série

de patients pour lesquels cette technique a amélioré

significativement la pression de perfusion coronaire [7].

Aucune étude suffisante n’a pu aboutir depuis. D’autres

techniques récentes pourraient s’avérer plus intéressan-

tes.

La compression-décompression active (CDA) : elle

consiste àappliquer, sur le thorax des patients en AC,

une «ventouse »(Cardio Pump Ambut) pour le com-

primer et le décomprimer activement. Le but de cette

méthode de massage est de générer en diastole, grâce àla

décompression active, une pression intrathoracique

négative capable d’améliorer le retour veineux intratho-

racique et donc le remplissage du cœur. La conséquence

en est une élévation du débit cardiaque et de la pression

artérielle. La décompression active est également res-

ponsable d’effets autres que circulatoires, en particulier

ventilatoires. Ainsi, chez le chien, en ventilation spon-

tanée ou en ventilation artificielle, une augmentation

importante du volume courant a étéobservée [8].

Après plusieurs études animales ayant montréque la

CDA améliorait le débit cardiaque, le débit sanguin

cérébral, la pression artérielle et le CO

2

expiré, plusieurs

études humaines ont étépubliées. Si certaines d’entre

elles n’ont pas retrouvéde bénéfice clinique [9-14],

d’autres ont montréune amélioration de la survie, à

court [15, 16], comme àlong terme [17]. La plupart de

ces études présentent des limites méthodologiques

importantes (études rétrospectives, absence de rando-

misation, populations insuffisantes, etc.), seule une

étude française prospective et randomisée [17] propose

une méthodologie correcte avec une population suffi-

sante : elle met en évidence une amélioration lors de

l’utilisation de la CDA du nombre de patients sortant

de l’hôpital sans séquelle neurologique (6 % contre

2%,p= 0,01) et une amélioration du taux de survie à

un an (5 % contre 2 %, p= 0,03). Cette méthode,

traumatisante si elle est mal réalisée (apprentissage

nécessaire), admet quelques contre-indications comme

le traumatisme thoracique. Elle est également inappli-

cable face àcertaines particularités anatomiques comme

un pectus excavatum, une hypertrophie mammaire ou

une pilositéimportante.

La valve d’impédance inspiratoire (inspiratory impe-

dance threshold valve) : la phase de décompression pas-

sive du thorax durant la RCP standard s’accompagne

d’une négativation de la pression intrathoracique.

Celle-ci est responsable d’un effet soufflet avec afflux

d’air et augmentation du retour veineux sanguin dans le

thorax. Cependant, la pression négative ainsi créée reste

modeste, conduisant àun faible niveau de retour vei-

neux. L’utilisation d’une technique de compression-

décompression active pour le MCE permet d’augmenter

sensiblement la pression négative intrathoracique. Mais

un niveau de pression négative avec augmentation signi-

ficative du remplissage myocardique ne pourra être

obtenu que si les voies aériennes sont occluses lors de la

phase de décompression thoracique. Cela se rapproche

de la manœuvre de Müller dans laquelle les patients

(éveillés) doivent produire un effort inspiratoire àglotte

fermée pour augmenter le remplissage du cœur afinde

faciliter le diagnostic de certains souffles cardiaques.

Lors de la RCP, l’occlusion des voies respiratoires est

obtenue àl’aide d’une valve unidirectionnelle (Resusci-

624 P.Y. Gueugniaud, J.S. David

valve ITV™CPRxLLC, Minneapolis, États-Unis)

conçue pour se fermer lorsque la pression intrathoraci-

que devient inférieure àla pression atmosphérique (à

chaque décompression thoracique active) [18]. Cette

valve, montée sur l’extrémitédistale de la sonde d’intu-

bation, est dotéed’une soupape de sécuritéconçue pour

s’ouvrir si la pression intrathoracique devient inférieure

à–22 cm d’eau afin de limiter le risque de barotrauma-

tisme, d’œdème pulmonaire, mais également pour per-

mettre au patient de respirer en cas de reprise d’activité

cardio-respiratoire spontanée [19]. Àchaque compres-

sion, l’air est éjectédu thorax : la quantitéd’air dans le

thorax diminue ainsi régulièrement et la pression néga-

tive intrathoracique s’élève progressivement jusqu’à

l’insufflation suivante. Il est probable que lors de la

RCP avec la valve d’occlusion, plus la fréquence respi-

ratoire est basse, meilleur est le remplissage ventricu-

laire. Cependant, le ratio compression-ventilation

optimal reste àdéfinir précisément. Sur un modèle de

porc en FV, l’utilisation de la valve d’occlusion lors du

MCE avec CDA a permis d’augmenter de manière

significative la pression de perfusion coronaire, le débit

sanguin du ventricule gauche et le débit sanguin céré-

bral. Des résultats similaires avaient étédécrits en utili-

sant une technique de MCE standard. La première

évaluation prospective chez l’homme a étéréalisée par

Plaisance sur un faible collectif d’AC non traumatiques

(n= 21) [20]. Il a montréqu’avec la valve d’impédance,

le CO

2

expiré, la pression de perfusion coronaire, et la

pression artérielle diastolique sont significativement

optimisés. La reprise d’une activitécirculatoire sponta-

née (RACS) est également plus rapide.

Le ballon d’occlusion intra-aortique : pour augmen-

ter les pressions de perfusions coronaire et cérébrale,

une sonde àballon est positionnéeetgonflée dans

l’aorte thoracique descendante. Sur différents modèles

expérimentaux d’AC, il a étémis en évidence une

élévation des débits sanguins cérébral et coronaire [21],

et une élévation du nombre de RACS [22]. Chez

l’homme, l’utilisation de cette technique n’aétérappor-

tée que chez deux patients en AC pour lesquels une

élévation de la pression artérielle et de la pression de

perfusion coronaire a ététrouvée [23].

Massage cardiaque interne mini-invasif (technique

du «parapluie »ou Thera cœurt) : il s’agit d’une tech-

nique récemment décrite de massage cardiaque interne

sans thoracotomie chirurgicale. Après repérage du qua-

trième espace intercostal gauche, une incision, débu-

tant à3 cm du sternum et d’environ 5 cm, est effectuée

puis élargie au doigt jusqu’à la pointe du ventricule

droit. Un trocart est ensuite introduit par l’orifice ainsi

crée jusqu’au contact du ventricule droit, puis, àl’inté-

rieur du thorax, un dispositif de compression ressem-

blant àun parapluie déployéàl’envers est ouvert. Dès

lors le parapluie, prenant appui sur le ventricule droit,

permet de comprimer de manière séquentielle le ven-

tricule gauche àl’aide d’un dispositif ressemblant àune

pompe àvélo. Sur un modèle de FV chez le cochon,

cette technique s’est avérée aussi efficace que le massage

interne àthorax ouvert pour les pressions artérielle,

pulmonaire, coronaire et cérébrale [24]. Une étude

multicentrique de faisabilitéest actuellement en cours

en médecine préhospitalière.

La ventilation artificielle

La ventilation artificielle constitue un des aspects fon-

damentaux lors de la prise en charge d’un AC. Classi-

quement, la RCP de base devait alterner une insufflation

toutes les cinq compressions thoraciques s’il y a deux

sauveteurs, ou deux insufflations toutes les 15 compres-

sions thoraciques si le sauveteur est seul. Aujourd’hui

les recommandations proposent de simplifier la

séquence en maintenant une alternance de 15/2 quel

que soit le nombre de sauveteurs [4]. De plus, la néces-

sitéd’une ventilation artificielle réalisée sans équipe-

ment (bouche à-bouche) par un sauveteur isoléest

parfois remise en cause [25, 26]. Dans un travail récent

comparant l’effet sur le pronostic des AC de la ventila-

tion artificielle par bouche-à-bouche, il n’a pas étémis

en évidence de différence selon que la RCP de base était

entreprise avec ou sans ventilation [27]. Mais cette

étude prospective et randomisée nord-américaine a sim-

plement comparéle résultat sur la RACS et la survie de

deux instructions téléphoniques proposées par le stan-

dardiste des urgences aux appelants non formésàla

RCP : description du massage cardiaque seul ou du

massage cardiaque plus bouche-à-bouche alternés. La

survie est de 10 % dans le groupe MCE + bouche à

bouche et de 14,5 % dans le groupe MCE seul

(p= 0,09). Ces résultats ne peuvent donc pas s’extra-

poler au concept général de l’association

MCE + ventilation artificielle au cours de la RCP et

remettre en cause la ventilation d’autant plus que

d’importants biais méthodologiques rendent les conclu-

sions discutables. Il n’empêche que la tendance actuelle

en matière d’éducation du grand public est àla simpli-

fication de la technique de la RCP pour la rendre

accessible au plus grand nombre, espérant ainsi amélio-

rer le pronostic des AC. Il est proposépar l’American

College of Cardiology, qu’en présence d’un AC non

asphyxique (noyade, inhalation), il soit pratiquéune

RCP par compression thoracique seule [28]. Différents

aspects de la ventilation artificielle sont par ailleurs

remis en cause.

En ce qui concerne la ventilation de base

La ventilation au masque présente certains inconvé-

nients parmi lesquels celui d’augmenter la fréquence

Réanimation cardio-pulmonaire initiale 625

des régurgitations et vomissements. Le masque laryngé

ou le Combitubetont donc étéproposés pour réduire

leur incidence et augmenter l’efficacitéde la ventilation.

Dans un travail rétrospectif, portant sur 713 patients,

Stone a montréque la fréquence des régurgitations était

inférieure avec l’utilisation du masque laryngé[29].

Dans un travail prospectif portant sur 470 patients, le

Combitubets’est montrésupérieur au masque laryngé

en terme de rapiditéd’insertion alors qu’en terme d’effi-

cacitéventilatoire, il n’y avait pas de différence avec le

masque facial [30]. Ces deux techniques sont proposées

par l’ILCOR comme des alternatives lors d’une intuba-

tion impossible. Cependant, bien que séduisantes, elles

nécessitent un apprentissage particulier [31].

Il était initialement recommandépar l’AHA, lors de

chaque ventilation d’insuffler un volume de 800 à

1 200 mL [32], alors que l’European Resuscitation

Council (ERC) a préconiséen premier des volumes

moindres de l’ordre de 500 mL [33]. L’insufflation de

grands volumes tels que recommandée par l’AHA est

responsable rapidement de distension gastrique avec

une augmentation du risque de vomissements. Le

meilleur compromis pour être efficace sans être délétère

semble être obtenu pour des volumes de l’ordre de 400

à500 mL [34]. Wenzel a montréqu’il est possible de

réaliser une ventilation efficace au masque avec des

ballons autoremplisseurs pédiatriques par comparaison

avec une ventilation réalisée avec du matériel adulte.

Bien qu’avec le matériel pédiatrique les volumes mesu-

rés et les pressions dans les voies aériennes aient étéplus

faibles, la saturation en oxygène a étécomparable dans

les deux groupes [35]. Cependant, lorsque la même

étude a étéfaite avec une ventilation en air au lieu d’un

mélange air–oxygène à50 %, les auteurs montrent que

la ventilation avec le ballon autoremplisseur pédiatri-

que n’est plus suffisante pour maintenir l’oxygénation

[36] et qu’il faut alors un ballon autoremplisseur de

taille intermédiaire pour maintenir l’oxygénation [37].

Quoi qu’il en soit, les recommandations 2000 de

l’ILCOR préconisent des volumes de 10 mL/kg en air

et de 6 à7 mL/kg en oxygène par insufflation [4].

En ce qui concerne le mode de ventilation

L’intubation de la trachée apparaît comme une recom-

mandation de classe 1 [31]. Quand l’intubation est

réalisée, la ventilation artificielle se fait classiquement

sur un mode en volume contrôlé.Récemment, diffé-

rents modes ventilatoires ont étéproposés comme alter-

native àla ventilation contrôlée, parmi lesquelles la

continuous positive airway pressure (CPAP) [38] ou

l’insufflation continue d’oxygène (ICO) intratrachéale

[39]. Ces nouveaux modes ventilatoires ont étédéve-

loppés pour augmenter l’efficacitédu MCE (suppres-

sion de l’arrêt du MCE pour l’insufflation et

accentuation de son effet «pompe thoracique ») et pour

simplifier la prise en charge ventilatoire des patients en

AC. Dans l’ICO, l’intubation de la trachée se fait avec

une sonde d’intubation modifiée (sonde de Boussignac,

Vygon, Paris). Il s’agit d’une sonde d’un diamètre

interne de 7,5 mm dont la paroi renferme huit capillai-

res d’un diamètre de moins de 700 µm. Ceux-ci

s’ouvrent juste au-dessus de l’extrémitédistale de la

sonde. Dès que le patient est intubé,l’insufflation conti-

nue d’oxygène (débit de 15 L/min. d’O

2

) par l’extré-

mitéproximale des capillaires débute. Ceci va générer

une pression endotrachéale continue d’environ 10 cm

d’H

2

O. L’orifice proximale de la sonde est laissée ouvert

àl’atmosphère sans autre mode de ventilation et servira

en cas de RACS àbrancher un ventilateur de transport.

Pendant la RCP, la ventilation ne sera entretenue que

par les mouvements thoraciques générés par le MCE et

l’ICO. Sur un modèle de porc en FV [40], l’utilisation

de l’ICO, en tant que seul mode ventilatoire, a étéaussi

efficace que la ventilation mécanique (PaO

2

et PaCO

2

non différentes pendant la RCP) et s’est accompagné

d’une amélioration de certains paramètres hémodyna-

miques (pression artérielle systolique et débit sanguin

carotidien). Chez l’homme, Saïssy a montrérécem-

ment, sur une série d’AC non traumatiques par asys-

tole, que l’ICO était aussi efficace que la ventilation

contrôlée lors de la RCP spécialisée [39]. Il n’y a pas eu

de différence significative pendant la RCP entre les

deux groupes en ce qui concerne la survie et la gazomé-

trie initiale alors qu’à l’entréeenréanimation il existait

une différence significative entre les deux groupes en

faveur du groupe ICO pour la PaO

2

, la PaCO

2

,etle

pH artériel. Cette différence pourrait être en relation

avec une protection mécanique de l’état pulmonaire au

cours du MCE par le maintien de cette pression positive

en continu (réduction des atélectasies et contusions).

Ainsi, l’application d’une pression positive continue de

l’ordre de 10 à15 cm d’H

2

O dans les voies aériennes

pourrait être une solution ventilatoire simple et une

alternative àla ventilation contrôlée classique lors de la

RCP spécialisée, mais le résultat des études de survie en

cours de réalisation sera nécessaire avant d’envisager

une application clinique.

La défibrillation

Elle représente l’un des quatre maillons de la «chaîne

de survie », concept défini simultanément par l’AHA et

l’ERC en 1992 [41]. Ces quatre maillons sont consti-

tués par : l’alerte, la RCP de base, la défibrillation et la

RCP spécialisée. Pour espérer un pronostic favorable,

les quatre maillons sont indispensables, et ils doivent

être mis en place le plus précocement possible. La FV

étant le rythme cardiaque rencontrédans 90 % des AC

d’origine médicale, la défibrillation et la précocitéde sa

626 P.Y. Gueugniaud, J.S. David

mise en place sont donc un élément clépour le succèsde

la RCP. L’optimisation de la défibrillation est logique-

ment au cœur de la recherche sur l’AC. Trois thèmes

dans ce domaine doivent être abordés : le choix entre

défibrillation première ou RCP de base préalable, l’éner-

gie et le choix de l’onde de défibrillation, et la place de

la défibrillation semi-automatique (DSA).

Défibrillation première ou réanimation

cardio-pulmonaire de base préalable ?

La défibrillation immédiate est le traitement de choix

d’un épisode de FV venant de débuter. Plus le délai

entre le début de la FV et sa conversion en rythme

efficace est long, plus les chances de survie diminuent

[42]. Si la défibrillation reste toujours constituéede

salves de trois chocs successifs (si nécessaire, c’est-à-

dire, si persistance de la FV entre chaque choc de la

même salve), et si chacune des séries de trois chocs doit

être espacée de 1 minute de RCP, la question est

actuellement poséedel’intérêtd’une brève période de

RCP, avant même le premier choc électrique, en cas de

FV prolongée [28]. En effet, des études expérimentales

ont montréqu’une RCP préalable au choc électrique en

cas de FV prolongée pouvait faciliter la défibrillation et

augmenter le nombre de RACS [43]. Une étude clini-

que prospective récente a par ailleurs suggéréque 90 s

de RCP avant un choc électrique améliorait la survie :

lorsque l’analyse du rythme et l’éventuel choc réalisés

par un DSA sont précédés de RCP préalable, la survie

passe de 24 à30 % (p= 0,04) [44]. Dans cette étude, le

bénéfice devient surtout évident quand le choc électri-

que a lieu pour des FV prolongées d’au moins quatre-

minutes (17 % contre 27 %, p= 0,01).

Énergie du choc et choix de l’onde

pour la défibrillation

Les défibrillateurs externes classiques délivrent habi-

tuellement une onde électrique monophasique en forme

de demi-sinusoïde de brève durée. L’énergie réellement

délivréeàpartir de l’énergie stockée dans un condensa-

teur est fonction du niveau d’impédance transthoraci-

que rencontréau cours de la défibrillation. Les valeurs

affichées sur les défibrillateurs modernes correspondent

àla quantitéd’énergie qui serait administréeàun

patient dont l’impédance thoracique serait de 50 Ω.En

réalitécette impédance varie chez l’adulte moyen de 60

à100 Ω. Cette impédance thoracique joue un rôle

important pour l’efficacitéde la défibrillation : malheu-

reusement, peu de défibrillateurs indiquent l’énergie

réellement administrée au patient [45]. L’énergie habi-

tuelle pour les défibrillateurs traditionnels àondes

monophasiques est pour le premier choc de la première

série de 200 joules. L’énergie préconisée pour le troisiè-

me choc d’une série est toujours de 360 joules. En

revanche, l’énergie du choc intermédiaire (le deuxiè-

me choc) de la première série peut être, soit d’une

énergie équivalente au premier choc (200 joules), soit

d’une énergie intermédiaire de 300 joules. Les recom-

mandations actuelles laissent le choix entre ces deux

possibilités pour le deuxième choc de la première salve

[4]. En cas d’échec de trois chocs successifs et aprèsla

réalisation de une minute de RCP, la tentative de défi-

brillation doit être poursuivie avec de nouvelles séries de

trois chocs maintenus àla valeur maximale de 360 jou-

les. La récidive secondaire d’une FV, quant àelle, doit

faire réutiliser l’énergie initialement efficace pour la

première défibrillation.

Outre les classiques défibrillateurs àondes électriques

monophasiques, il existe actuellement sur le marchéde

nombreux défibrillateurs délivrant des ondes biphasi-

ques tronquées. Ils seraient susceptibles de diminuer le

seuil de défibrillation, d’entraîner moins de dysfonc-

tionnements post-défibrillation et de prolonger la

période réfractaire protectrice [45]. L’énergie délivrée

par ces appareils est inférieure àcelle délivrée pour le

premier choc sur les défibrillateurs traditionnels (150 à

175 joules). Dans une étude récente sur l’utilisation de

ces défibrillateurs d’ondes biphasiques d’énergie basse

non croissante (≤200 joules), les auteurs concluent que

ce mode de défibrillation donne des résultats meilleurs,

ou au moins équivalents àceux d’un défibrillateur

traditionnel [46, 47]. Il reste maintenant àdéterminer

l’énergie optimale pour la défibrillation biphasique.

L’augmentation des énergies pour ce type de techniques

n’a pas étéévaluée en cas de résistance àde multiples

chocs àbasse énergie. Un ajustement en fonction de

l’impédance thoracique doit également être évalué[4].

La défibrillation par ondes biphasiques tronquées per-

met également de proposer des appareils plus maniables

et d’utilisation simplifiée. Le bénéficie paraît probable,

mais il reste àdémontrer une amélioration de l’efficacité

en terme de survie des patients.

Défibrillation semi-automatique

Le développement de la DSA représente certainement

le progrèsrécent le plus important pour la RCP. Ces

appareils sont munis d’un microprocesseur permettant

d’analyser pendant dix secondes l’activitéélectrique

cardiaque captée par de larges électrodes autocollantes

qui servent également àdélivrer des chocs électriques. À

partir de cette interprétation automatique, ils

conseillent, en cas de FV, une défibrillation (par indica-

tions visuelles et/ou sonores utilisant le plus souvent

une voix artificielle). Les plus évolués des appareils se

mettent automatiquement en charge (avec des valeurs

préétablies en fonction des recommandations en vi-

gueur) et ils «suggèrent »àl’utilisateur de délivrer le

choc électrique (défibrillation «semi »-automatique).

La diffusion de ces appareils a permis de réduire signifi-

cativement le délai d’accèsàla défibrillation. En France,

Réanimation cardio-pulmonaire initiale 627

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%