Les refus de soins en milieu rural

Institutderechercheetdocumentationenéconomiedelasanté

IRDES‐AssociationLoide1901‐10rueVauvenargues‐75018Paris‐Tél.:0153934300‐Fax:0153934350‐www.irdes.fr

Analyseterritorialedesobstaclesàl’accès

auxsoinsdesbénéficiairesdelaCMU

complémentairedanslesdépartements

del’OrneetdelaNièvre

Rapportderecherche

Mai2012

Responsabledeprojet,médecinetanthropologue:CarolineDesprés

Economisteetstatisticien:ThomasRenaud

Géographesdelasanté:MagaliColdefyetVéroniqueLucas‐Gabrielli

Réalisationdesappelsetsaisie:RaphaëlDelyetMarionWiechert

Analyseterritorialedesobstaclesàl’accèsauxsoinsdesbénéficiairesdelaCMUcomplémentaire

danslesdépartementsdel’OrneetdelaNièvre

CarolineDesprés,ThomasRenaud,MagaliColdefy,VéroniqueLucas‐Gabrielli,Irdes–Juin2012

‐3‐

Sommaire

1.Contexteetproblématique______________________________________________________________5

1.1.Lerefusdesoinsàl’égarddesbénéficiairesdelaCMU‐Cenmilieurural____________6

1.2.Quelleruralité?__________________________________________________________6

1.3.Objectifsdel’étude_______________________________________________________7

Objectifsprimaires_____________________________________________________________________7

Objectifssecondaires___________________________________________________________________8

2.Méthodes____________________________________________________________________________9

2.1.Lechoixdeslieuxd’étude__________________________________________________9

2.2.Premièreétape:laréalisationduTesting_____________________________________9

Lescriptetlescénario_________________________________________________________________10

Lesprofessionnelstestés_______________________________________________________________11

Lesréponses:qu’appelons‐nousle«refusdesoins»?_______________________________________11

Lesvariables_________________________________________________________________________12

Sélectiondel’échantillon_______________________________________________________________12

2.3.Deuxièmeétape_________________________________________________________17

3.Portraitsdesdépartementschoisis_______________________________________________________19

3.1.DescriptionsociodémographiqueetsanitairedelaNièvre_____________________________20

a)Démographie:laNièvredanslarégionBourgogne___________________________________20

b)Précarité(voircartesenannexe4)________________________________________________21

c)Situationàl’égarddelasanté____________________________________________________22

d)Denombreuxhôpitauxlocauxetéquipementsmédico‐sociauxenBourgogne_____________23

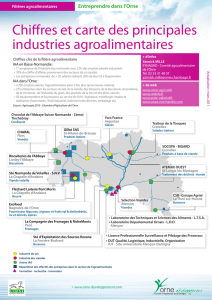

3.2.Descriptionsociodémographiqueetsanitairedel’Orne________________________________23

a)Démographie_________________________________________________________________23

b)Précarité_____________________________________________________________________24

c)Situationàl’égarddelasanté____________________________________________________24

3.3.L’accèsauxprofessionnelsdesantélibérauxdelaNièvreetl’Orne______________________25

3.3.1.Ladémographiedesprofessionnelsdesanté______________________________________25

3.3.2.Levieillissementdesmédecins_________________________________________________26

3.3.3.Larépartitiondesprofessionnelsdesantéauseindudépartement____________________27

3.3.4.Ladisponibilitédel’offre______________________________________________________29

3.4.Lapriseenchargedespatientsprécaires___________________________________________36

3.5.Stratégiesdesmédecinspourpallieràlararéfactiondel’offre__________________________37

4.Résultatsdutesting___________________________________________________________________40

4.1.Descriptiondel’échantillon________________________________________________40

Professionnelsdesanténon‐jointsdansletesting___________________________________________40

Parcatégoriedeprofessionnels__________________________________________________________41

Répartitiongéographiquedesprofessionnelsdesanté_______________________________________43

Moded’exercicedesprofessionnelsdesanté_______________________________________________44

4.2.Lesréponsesobtenuesàunedemandederendez‐vous_________________________44

Appelseffectués______________________________________________________________________45

Tauxderefusenglobalité______________________________________________________________45

TauxderefuspourlesbénéficiairesdelaCMU‐C____________________________________________48

Délaisderendez‐vous__________________________________________________________________49

4.3.Modalitésd’attributiondelaconsultation____________________________________52

Analyseterritorialedesobstaclesàl’accèsauxsoinsdesbénéficiairesdelaCMUcomplémentaire

danslesdépartementsdel’OrneetdelaNièvre

CarolineDesprés,ThomasRenaud,MagaliColdefy,VéroniqueLucas‐Gabrielli,Irdes–Juin2012

‐4‐

4.4.Lescausesderefusdeconsultation_________________________________________52

Lesargumentsavancéspartéléphone_____________________________________________________52

4.5.Analyseparmodélisation_________________________________________________54

4.5.1.Lesdéterminantsdurefus_______________________________________________________54

4.5.2.Analysedesdélaisderendez‐vous________________________________________________59

4.6.Discussion______________________________________________________________62

4.6.1.Surlaméthode________________________________________________________________62

4.6.2.Surlesrésultats_______________________________________________________________63

5.Résultatsdel’analysequalitative:entretiensauprèsd’habitantsdelaNièvre___________________67

5.1.Lapauvretéàlacampagne________________________________________________68

5.2.L’environnementsanitaireetl’organisationdel’offredesoins___________________69

5.2.1.Lesparcoursdesoinsdécritsmontrentdessituationscontrastéesselonlelieuderésidence__69

5.2.2.Lesdéplacementsàdomicilecommefacteurcentraldel’accèsaumédecingénéralistepourles

personnesnonmobiles________________________________________________________________70

5.2.3.Réductionduchoix_____________________________________________________________70

5.2.4.L’instabilitéprofessionnelle______________________________________________________70

5.2.5.L’accèsauxspécialistesouauxstructuresdediagnostic_______________________________71

5.3.Lesdimensionsdelaperceptiondel’éloignementdel’offre_____________________72

5.3.1.Ladimensionspatialenepeutêtredéconnectéedeladimensiontemporelle______________72

5.3.2.Lamobilité«physique»________________________________________________________73

5.3.3.Lesressourcesdisponibles_______________________________________________________74

5.3.4.Lamobilitéculturellementconstruite______________________________________________74

5.4.Lesaspectsfinanciersdel’accèsauxsoins____________________________________75

5.4.1.PourlesbénéficiairesdelaCMU‐C________________________________________________76

5.4.2.Lescoûtsfinanciersdesdéplacements_____________________________________________77

5.5.L’accèsauxdroits________________________________________________________78

5.6.Rapportàlasantéetàlamaladie___________________________________________79

5.6.1.Laconstructionsocialedesbesoins________________________________________________79

5.6.2.Desrésistancesàlamédecine____________________________________________________81

5.7.Lesressourcessociales____________________________________________________82

5.8.Lesrenoncementsauxsoins_______________________________________________82

6.Conclusion___________________________________________________________________________84

Bibliographie_____________________________________________________________________________87

Annexe1:Refusdesoinsetaccessibilitéauxsoinsdansl’espacerural:sélectiondesdépartementsruraux88

Annexe2:EffectifsdesbénéficiairesdelaCMU‐C_______________________________________________89

Annexe3a:CartedudépartementdelaNièvre(58)_____________________________________________90

Annexe3b:Cartedudépartementdel’Orne(61)________________________________________________91

Annexe4a:RevenuannuelmoyenparunitédeconsommationenBourgogneen2007_________________92

Annexe4b:LesbénéficiairesdelaCouverturemaladieuniversellecomplémentaire(RégimeGénéral)dans

lescantonsdeBourgogneau31décembre2009_________________________________________________93

Analyseterritorialedesobstaclesàl’accèsauxsoinsdesbénéficiairesdelaCMUcomplémentaire

danslesdépartementsdel’OrneetdelaNièvre

CarolineDesprés,ThomasRenaud,MagaliColdefy,VéroniqueLucas‐Gabrielli,Irdes–Juin2012

‐5‐

1. Contexteetproblématique

En France, des inégalités dans l’accès aux services de santé sont observées depuis plusieurs décennies. Celles-ci

ont pu être en partie réduites par l’amélioration de la couverture sociale sur le territoire, notamment depuis la

mise en œuvre de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture maladie universelle (CMU).

L’absence de complémentaire santé est un facteur limitant l’accès aux services de santé (Raynaud, 2004, 2005)

et le rôle protecteur de la CMU-complémentaire (CMU-C) a été documenté. En effet, si le taux de renoncement

aux soins des bénéficiaires de la CMU-C est plus élevé que celui de la population générale dans l’Enquête santé

et protection sociale (ESPS) menée par l’Irdes, 22 % versus 15,4 % en 2008, il aurait été encore plus élevé en

l’absence de la CMU-C : il a été estimé à 40 % (Després et al., 2011b). Cependant, l’existence de refus de soins

à l’égard des bénéficiaires de la CMU-C constitue une limite à l’efficacité de la loi visant à réduire les difficultés

d’accès aux soins des plus précaires et contribue en partie à expliquer des renoncements aux soins chez cette

catégorie d’usagers (Després et al., 2011a).

A l’instigation du Fonds CMU, plusieurs tests de discrimination (testing) ont été réalisés antérieurement. Ils ont

permis de confirmer l’existence de refus de soins de professionnels de santé à l’égard des bénéficiaires de la

CMU-C et les taux observés dans certaines catégories de professionnels de santé ont contribué à révéler un

phénomène qui n’était ni marginal ni anecdotique (Fonds CMU, 2009). Ces professionnels testés étaient tous

installés en milieu urbain1.

Le premier testing mis en œuvre dans le Val-de-Marne (2006) confirmait des refus dans six villes, choisies sur

des critères démographiques (taille variable, d’environ 30 000 habitants pour L’Hay-les-Roses à près de 80 000

habitants pour Vitry-sur-Seine) et des taux de précarité différenciés. Les professionnels testés étaient des

médecins (généralistes, pédiatres, psychiatres, ophtalmologues, gynécologues) et des dentistes.

Le second testing s’est appuyé sur un échantillon représentatif de médecins, omnipraticiens, gynécologues,

ophtalmologues et radiologues et de dentistes parisiens, en 2009.

Ces deux études mettent en avant des différences de comportement en fonction du profil des praticiens. Les

probabilités de refus sont plus élevées parmi les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires (secteur 2)

que chez leurs confrères en secteur 1.

Les médecins généralistes ont moins de chance de refuser que leurs confrères spécialistes dans l’étude dans le

Val-de-Marne. Cependant, ce second résultat n’est pas confirmé dans l’étude parisienne qui ciblait un profil

distinct de spécialistes. En effet, nous avions introduit les radiologues dans l’étude parisienne afin d’explorer les

spécialités d’accès non direct. A Paris, les radiologues semblent avoir un comportement différent de leurs

confrères spécialistes et les taux de refus sont faibles : 4,1 % en secteur 1 et 6 ,3 % en secteur 2 (Després et al.,

2009). De ce fait, à Paris, des différences significatives entre généralistes et spécialistes n’ont pas été confirmées

d’autant que les médecins généralistes y sont caractérisés par un taux de refus supérieur à nos attentes, ce que

nous avons expliqué par le fait qu’un nombre non négligeable d’entre eux bénéficient d’une compétence

spécifique. Leurs conduites s’apparentent plutôt à celles des médecins spécialistes.

Les dentistes se comportent de manière similaire aux médecins en secteur 2 (hors radiologues), dans les deux

études.

D’autres déterminants ont été mis en évidence :

- les praticiens ayant un dispositif de lecture de la carte vitale refusent moins fréquemment que ceux

qui n’en ont pas, argument qu’ils avançaient d’ailleurs lors des échanges téléphoniques pour

justifier leurs refus,

- l’environnement (en regroupant des quartiers) joue également un rôle ; les refus sont plus probables

dans les quartiers plus aisés que dans les quartiers plus populaires de la capitale, ce qui pourrait

s’expliquer tant par un effet d’environnement que par le profil des praticiens qui choisissent de s’y

installer.

Nous n’avons pas observé de différences d’attitudes entre les hommes et les femmes.

1 L’association Médecins du Monde continue à réaliser des testings qui concernent des villes de France : son dernier rapport constate la

persistance de refus à Nice (Médecins du Monde, 2010).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

1

/

94

100%