Dre Lisa TopoLnik - Université Laval

DRE LISA TOPOLNIK

Faculté des sciences et de génie

Rencontre annuelle IRSC - ULAVAL

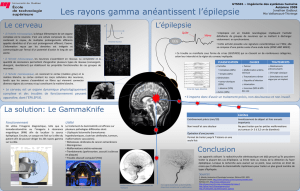

ÉPILEPSIE : LES NEURONES PERDENT LE CONTRÔLE

L’épilepsie en bref

Chez l’humain, les épilepsies affectent près de 50 millions de

personnes autour du monde, sans égard au sexe ou à la race.

La forme la plus fréquente de la maladie est l’épilepsie du lobe

temporal. Elle résulte d’une décharge neuronale excessive dans

le système nerveux central.

Pour la majorité des patients, l’origine de l’épilepsie se trouve dans

l’hippocampe, une structure qui joue un rôle important dans la

mémoire et l’apprentissage. Dans cette structure, toutes les étapes

de traitement de l’information sont contrôlées par une population

de cellules inhibitrices. Il existe aussi une sous- population unique

d’interneurones inhibiteurs qui sont spécialisés dans l’innervation

d’autres cellules inhibitrices. Ces interneurones sont comme des

chefs d’orchestre : ils synchronisent les ensembles neuronaux

et contrôlent tout le circuit hippocampique.

Or, chez les patients atteints d’épilepsie du lobe temporal, ces

interneurones se trouvent en plus petites quantités. Comprendre

en détail leur organisation fonctionnelle et comment ils exercent

leur contrôle inhibiteur à l’intérieur de l’hippocampe est donc une

clé pour comprendre la maladie.

Résumé du projet de recherche

Notre objectif est de comprendre les mécanismes du contrôle inhi-

biteur des circuits de neurones. Vu le rôle central des interneurones

inhibiteurs, c’est sur eux que portent nos efforts. Nous explorons

leur organisation et leur fonctionnement au sein de la hiérarchie

de neurones et quels changements ils opèrent quand le cerveau

devient malade.

Pour cette étude, nous comptons sur des animaux modifiés gé-

nétiquement dans lesquels ces interneurones sont associés à un

marqueur fluorescent. En utilisant une combinaison de microscopie

biphotonique, d’électrophysiologie et d’outils optogénétiques, nous

pouvons suivre à la trace et de façon précise les interneurones dans

ces animaux vivants. Nous verrons comment ils sont activés dans

l’hippocampe et pourrons comparer leur rôle de chef d’orchestre

dans un cerveau sain et un autre malade.

Retombées

Les résultats de cette recherche vont

éclaircir les règles de communication

entre les cellules inhibitrices. Ils permet-

tront donc de mieux cerner le traitement de l’information dans les

réseaux de neurones. Plus précisément, ils assureront une meilleure

compréhension du fonctionnement du réseau de neurones dans

l’hippocampe sain et des changements qui s’y déroulent chez les

animaux souffrant d’épilepsie du lobe temporal.

Ultimement, ils permettront la détermination de mécanismes sous-

jacents à l’expression de l’épilepsie chez l’humain et conduiront

à des traitements de qualité supérieure.

À plus long terme, l’objectif est de découvrir de nouvelles cibles

cellulaires jouant un rôle dans le contrôle de l’inhibition.

En ce sens, cette recherche est importante pour le développement

de nouvelles thérapies pour soigner l’épilepsie et la schizophrénie.

Par exemple, nous pourrions développer des sondes optogéné-

tiques qui aideront les patients atteints à contrôler l’activité de

certaines régions du cerveau.

Collaboration et équipe

L’équipe de recherche de la Dre Lisa Topolnik comprend quatre

étudiants des cycles supérieurs et deux professionnels de recher-

che qui travaillent en collaboration avec les groupes du D

r

Simon

Thibault (COPL, Université Laval) et du D

r

Karl Deisseroth (Stanford

University, États-Unis) en conception optique et en application

des outils optogénétiques.

Biographie

Dre Lisa Topolnik a obtenu son doctorat de l’Institut Bogomoletz

de Physiologie d’Ukraine en 2000. Elle a ensuite fait des études

postdoctorales à l’Université Laval avec le groupe du Dr Mircea

Steriade, et à l’Université de Montréal avec le Dr Jean-Claude

Lacaille. En 2007, elle est revenue à l’Université Laval en tant que

professeure adjointe et a reçu la subvention du Programme d’appui

aux professeurs universitaires (APU) du Conseil de recherches

en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui lui

permet de se concentrer sur la recherche.

1

/

1

100%