innovation environnementale et profitabilité

BIOGRAPHIE

Stefan Ambec

Directeur de recherche INRA au LERNA

(Laboratoire d’Économie des

Ressources Naturelles), chercheur

à la Toulouse School of Economics

et membre de l’Institut d’Économie

Industrielle (IDEI) de Toulouse, Stefan

Ambec est aussi professeur invité à

l’Université de Göteborg. Il a obtenu

un Ph. D. en sciences économiques à

l’Université de Montréal. Ses travaux

portent sur l’économie des ressources

naturelles et de l’environnement et

l’économie industrielle, en particulier

sur l’impact des politiques

environnementales et sur le partage

de l’eau.

Innovation environnementale

et profitabilité

LES GAINS COMPENSENT-ILS LES COÛTS

ASSOCIÉS ?

LES CAHIERS DE L’ILB

A RETENIR

■D’après l’hypothèse de Porter, les gains de productivité ou de parts

de marché dépasseraient souvent les coûts supportés par les

pollueurs pour se conformer à la réglementation environnementale.

■Les opportunités d’améliorer à la fois la performance environnementale

et la performance économique des firmes sont nombreuses.

■Mais tant les analyses théoriques que les travaux empiriques semblent

indiquer que les innovations dues à des politiques environnementales

plus exigeantes, si elles favorisent l’innovation et améliorent la

performance environnementale des entreprises, ne compensent pas

systématiquement l’ensemble des coûts liés au respect de ces politiques.

En s’appuyant sur une enquête unique, Stefan Ambec et ses coauteurs

apportent un éclairage nouveau sur l’hypothèse de Porter, selon laquelle

des réglementations environnementales strictes peuvent favoriser les

innovations et ainsi améliorer le profit des industries qui y sont soumises

grâce à des gains de productivité. Ils confirment cependant que celle-ci

relève plutôt de l’exception que de la règle ! Les investisseurs sociale-

ment responsables ont donc un rôle difficile mais important à jouer dans

la sélection des entreprises pour lesquelles innovation environnementale

rime avec profitabilité.

D’après un entretien avec Stefan Ambec et son article “Environmental

Policy, Innovation and Performance: New Insights on the Porter Hypothesis”

(Journal of Economics and management Strategy, Volume 20, n° 3,

Automne 2011) coécrit avec Paul Lanoie(1), Jérémy Laurent-Lucchetti(2)

et Nick Johnstone(3).

La protection de l’environnement se

fait-elle au détriment de la performance

économique pour les entreprises ? Cette

question est pertinente en matière d’in-

vestissement socialement responsable

(ISR). Si la réponse s’avère positive, alors

une bonne performance environnemen-

tale est un signe de faible rendement

pour les actifs de l’entreprise. Si elle est

négative, alors performances environne-

mentale et financière sont complémen-

taires. La responsabilité environnementale

mène ainsi à une meilleure valorisation

de l’entreprise. En identifiant ces com-

plémentarités, les fonds ISR n’ont pas

à sacrifier le rendement pour contribuer

à améliorer l’environnement mais, au

contraire, développent une stratégie

“gagnante-gagnante” !

(1) HEC Montréal

(2) Université de Berne et Oeschger Center for Climate Change

(3) OCDE

http://www.idei.fr/fdir/

CAHIER ILB-FR N4-HD_Mise en page 1 01/09/11 14:04 Page4

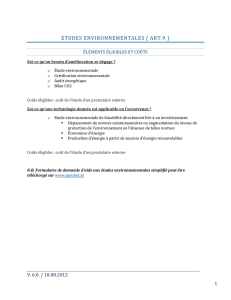

Recommandations

pour les pouvoirs publics

■Favoriser l’innovation comme réponse

à la contrainte environnementale par

des réglementations environnementales

plus exigeantes mais flexibles pour les

entreprises, c'est-à-dire reposant sur

des instruments économiques comme

les taxes ou les permis échangeables.

■Favoriser l’investissement dans les

nouvelles technologies vertes notam-

ment par le biais du développement de

l’ISR et du transfert de technologies

liées à l’environnement.

LES CAHIERS DE L’ILB

Une manière d’aborder la question est

de tester ce qu’il est commun d’appeler

l’hypothèse de Porter. Selon cette hypo-

thèse, mise en avant par Michael Porter,

professeur de management stratégique

à l’Université d’Harvard, des régulations

environnementales plus strictes mais

flexibles, en favorisant l’innovation, peu-

vent amener à des gains de productivité

qui font plus que compenser le coût ini-

tial de l’investissement dans la nouvelle

technologie. “L’hypothèse de Porter a

connu un grand succès dans le débat

politique, notamment aux Etats-Unis, car

elle réfute l’idée selon laquelle la protec-

tion de l’environnement ne peut se faire

qu’au détriment de la croissance écono-

mique, explique Stefan Ambec. Mais elle

a aussi été fortement contestée par les

économistes dans la mesure où elle

remet en cause le paradigme de maximi-

sation des profits sur lequel repose la

rationalité des entreprises.” En effet, s’il

est possible d’accroître les profits des

entreprises réglementées, cela signifie

qu’il existerait systématiquement des

opportunités de profits ignorées en

l’absence de cette réglementation.

Un sujet qui prête à débat

Cette controverse a donné naissance à

une abondante littérature économique

sur les fondements théoriques qui pour-

raient sous-tendre l’hypothèse de Porter.

Stefan Ambec et Philippe Barla en ont

d’ailleurs proposé une revue critique en

2007 et concluent que l’hypothèse n’est

compatible avec l’hypothèse de rationalité

des firmes qu’en présence d’une imper-

fection de marché (en plus du problème

d’externalité négative que constitue la

pollution). Parmi les imperfections de

marché qui mènent à une situation com-

patible avec l'hypothèse de Porter, men-

tionnons les asymétries d'information

au sein de la firme (ou sur ses marchés)

ou encore le fait qu’une innovation a un

caractère de bien public. La réglementa-

tion environnementale peut avoir pour

effet de réduire l'inefficacité due à l'im-

perfection de marché considérée (en plus

de celle liée à la pollution) au bénéfice de

tous, y compris les firmes qui y sont sou-

mises.

Il existe ainsi plusieurs circonstances

dans lesquelles une meilleure performance

environnementale, suscitée ou non par

la réglementation, peut être bénéfique à

l’entreprise. Dans un article publié en

2008 avec Paul Lanoie, Stefan Ambec

suggérait, par exemple, sept canaux par

lesquels une meilleure performance envi-

ronnementale peut accroître les bénéfices

ou réduire les coûts : l’accès à de nouveaux

marchés, une meilleure différenciation

des produits, la diversification des acti-

vités à la vente de technologies liées à

l’environnement, la baisse des coûts

réglementaires, la diminution des entrants

de production tel que l’énergie, une plus

grande attractivité sur le marché du

travail et un meilleur accès au capital via

notamment l’ISR.

Une approche plus globale

De nombreux travaux ont également

consisté à tester empiriquement l’hypo-

thèse de Porter. De cette littérature ana-

lysée par Stefan Ambec et Paul Lanoie

en 2008, ressortent deux approches : la

première conclut à un lien positif, mais

parfois faible ou nul, entre l’intensité de

la réglementation environnementale et

l’innovation ; la deuxième montre un lien

négatif entre l’intensité de la réglemen-

tation environnementale et la producti-

vité, ce qui tend à rejeter l’hypothèse de

Porter. “Le travail exposé dans ce nouvel

article combine ces deux approches, ce

qui permet d’estimer, pour la première

fois, les quatre éléments principaux de

la chaîne de causalité de Porter, explique

Stefan Ambec. Cet exercice nous permet

d’obtenir un meilleur éclairage sur les

circonstances et mécanismes en jeu,

et sur le bien-fondé de l’hypothèse de

Porter.”

Pas de miracle global

Les auteurs montrent notamment que,

si la sévérité des politiques en faveur de

la protection de l’environnement contribue

à augmenter la performance environne-

mentale des entreprises, ce sont les

politiques flexibles qui semblent les plus

efficaces. Les normes de performance

souples apparaissent plus à même de

favoriser l’innovation que des normes

technologiques dirigistes (comme impo-

ser des convertisseurs catalytiques par

exemple). Ils montrent aussi que la

réglementation environnementale conduit

les entreprises à accroître leurs investis-

sements dans le processus de R&D, ce

qui a un effet positif sur leur performance

économique globale. Mais malheureuse-

ment, cet effet positif indirect est contre-

balancé par l’effet négatif direct de la

réglementation environnementale. “Pour

reprendre les mots de Porter lui-même,

les gains économiques liés à l’innovation

environnementale ne compensent pas

les coûts engendrés par la réglementa-

tion, regrette Stefan Ambec. La régle-

mentation environnementale se traduit

donc par un coût net à l’économie et il

n’y a pas de “miracle global”…

Pour aller plus loin

■ Ambec S., Lanoie P. (2009), “Performance

environnementale et économique de

l’entreprise”, Economie & Prévision, 190-

191: 71-94

■ Ambec S., Lanoie P. (2008), “Does it pay

to be green? A Systematic Overview”,

Academy of Management Perspectives,

23: 45-62

■ Ambec S., Lanoie P. (2008), “L’innovation

au service de l’environnement et de la

performance économique”, INRA Sciences

Sociales, n.6

■ Ambec S., Barla P. (2007), “Quand la

réglementation environnementale profite

aux pollueurs : survol des fondements

théoriques de l’hypothèse de Porter”,

L’Actualité Economique, 83 (3) : 399-414

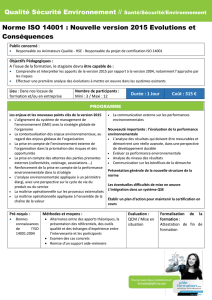

METHODOLOGIE

Les auteurs ont testé la validité de l’hypo-

thèse de Porter en utilisant des données

relevant de l’ensemble de la chaîne de

causalité de Porter : politique environne-

mentale, recherche et développement,

performance environnementale et perfor-

mance commerciale.

Cette analyse empirique s’appuie sur une

base de données qui comporte des obser-

vations sur environ 4 200 établissements

de plus de 50 employés représentant

24 secteurs manufacturiers, situés dans

sept pays industrialisés (Allemagne,

Canada, Etats-Unis, France, Hongrie,

Japon, Norvège), issues d’une enquête

menée par l’OCDE.

CAHIER ILB-FR N4-HD_Mise en page 1 01/09/11 14:04 Page5

1

/

2

100%