L`HYPERACTIVITÉ À L`ÉCOLE : UNE SORTE DE

L'HYPERACTIVITÉ À L'ÉCOLE : UNE SORTE DE FIÈVRE DU COMPORTEMENT

(Honorez, J.M. (1)

Dans le cadre du séminaire du 25 mars 2004 portant sur l'hyperactivité à l'école organisé par

le Groupe Lire, groupe de recherche du Département d'Éducation et de Formation Spécialisées de

l'Université du Québec à Montréal, cette présentation propose de faire état des aspects principaux de

la notion d'hyperactivité à l'école en visant à préciser si elle est un trouble primaire ou secondaire :

l'hyperactivité est-elle la cause ou la conséquence d'une ou d'autres difficultés ou troubles ?

Pour atteindre cet objectif et lorsqu'il s'agira d'utiliser des données quantitatives,

l'hyperactivité sera traitée d'un point de vue macroscopique, soit celui qui correspond le plus

souvent à celui de l'épidémiologie (Honorez, 2000a).

Ainsi, après avoir constaté la difficulté à trouver une définition scolaire de l'hyperactivité, il

sera fait successivement état de la définition catégorielle de l'hyperactivité, des résultats d'études

épidémiologiques concernant sa prévalence, sa comorbidité et ses sous-types diagnostiques.

Les données rapportées devraient permettre de vérifier la thèse selon laquelle l'hyperactivité

serait le plus souvent un trouble secondaire associé à un autre trouble plus fondamental. Par

analogie avec la nosologie, ceci ferait alors de l'hyperactivité une sorte de fièvre du comportement.

Pour des motifs de concision dans la communication, la question du traitement de

l'hyperactivité bien qu'important (Honorez, 2002b) ne sera que sous-jacent aux propos. Pour le

même motif, le terme hyperactivité aura préséance sur d'autres dénominations du trouble.

1.0 HYPERACTIVITÉ ET INADAPTATIONS SCOLAIRES

Depuis plusieurs années, les intervenants auprès des jeunes ont été confrontés à une

augmentation apparemment exponentielle de demandes de services pour des élèves réputés

hyperactifs à l'école.

Il est toutefois au moins paradoxal de constater qu'il n'existe aucune définition ou diagnostic

officiel de l'hyperactivité dans, par et pour la plupart des administrations scolaires dont relèvent ces

élèves (MEQ, 2000c).

C'est ainsi que dans la plus récente version des Définitions des É.H.D.A.A., ou Élèves

Handicapés ou en Difficulté d'Adaptation ou d'Apprentissage, le Ministère de l'Éducation du

Québec n'a consacré aucune de sa douzaine de définitions aux élèves hyperactifs (MEQ, 2000c). Il

en était déjà de même dans ses précédentes définitions de 1992 (MEQ, 1992).

2.0 LA DÉFINITION CATÉGORIELLE DE L'HYPERACTIVITÉ

2.1 Mesure dimensionnelle et catégorielle de l'hyperactivité

Dans le langage quotidien, il existe diverses acceptions du terme hyperactivité auxquelles

les intervenants peuvent personnellement souscrire.

Pour les intervenants scolaires toutefois, les définitions opérationnelles se ramènent le plus

souvent à deux types : la définition médicale, dite catégorielle, et celle psychologique, dite

dimensionnelle.

La définition psychologique est plutôt en réalité liée à une mesure obtenue par un score issu

d'une épreuve psychométrique dimensionnelle telle le test de Conners. Comme beaucoup

d'épreuves psychométriques et malgré l'aura conférée par l'apparat statistique, une telle épreuve

n'est pas à l'abri d'un problème de validité. Vu ce type de réserve, la mesure dimensionnelle de

l'hyperactivité ne pourra être abordée ici puisque nécessitant un développement et des nuances par

trop complexes (Honorez, 2002d).

2.2 Terminologie anglo-saxonne

Tant pour les praticiens que les chercheurs en milieu scolaire, la définition opérationnelle de

l'hyperactivité est avant tout médicale. On la retrouve donc tant dans la Classification Internationale

des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, la CIM-10 de l'O.M.S. (O.M.S, 1993), que

dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association Américaine de

Psychiatrie, le D.S.M.-IV de l'A.P.A. (A.P.A., 1994).

D'un usage plus répandu en Amérique du Nord, la définition du D.S.M. correspond

fondamentalement et historiquement à une conception neuropédiatrique organiciste (Micouin et

Boucris, 1988).

Dans ce trouble de l'enfance proposé en 1902 par le pédiatre Still comme une anomalie du

sens moral, le corps médical cru retrouver finalement la symptomatologie de séquelles observées

chez les jeunes ayant survécus à une épidémie d'encéphalite de Von Economo. Cette étiologie

organiciste ayant été ainsi associée définitivement au trouble, celui-ci passa par diverses

appellations à consonance définitivement aussi organiciste l'une que l'autre : réaction hyperkinétique

de l'enfance, syndrome hyperkinétique, syndrome de l'enfant hyperkinétique, atteinte cérébrale

minime, dysfonction cérébrale minime, dommage cérébral minime, dysfonction cérébrale mineure

Dans la foulée de travaux de la psychologue montréalaise Virginia Douglas, le D.S.M.-III

de 1980 rebaptisa et redéfinit son Syndrome Hyperkinétique de l'Enfance et de l'Adolescence en

Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (Honorez, 2002e).

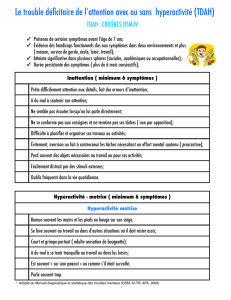

2.3 L'hyperactivité dans le D.S.M.

Ainsi depuis 1980, l'hyperactivité correspond dans le D.S.M. aux critères diagnostiques

du Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité. Il s'agit donc d'un trouble mental

figurant dans la première section du D.S.M. dite des troubles habituellement diagnostiqués dans la

première enfance, la deuxième enfance ou l'adolescence. Il y est précisément défini dans la sous-

section dite Trouble déficitaire de l'attention et comportement perturbateur (A.P.A., 1994)

2.4 Dimensions du T.D.A./H. selon le D.S.M.

Depuis déjà 1968, le D.S.M. articule sa définition diagnostique de l'hyperactivité autour de

trois (3) dimensions comportementales : l'inattention ou déficit d'attention, l'hyperactivité et

l'impulsivité.

Pour obtenir actuellement un diagnostic positif parmi les 18 critères symptomatiques, il faut

notamment avoir au moins six (6) des neuf (9) manifestations de la dimension inattention dite aussi

du déficit d'attention.

Un autre diagnostic positif est obtenu lorsqu'il y a au moins six (6) des neuf (9)

manifestations dans le regroupement des deux (2) dimensions d'hyperactivité et d'impulsivité

(A.P.A., 1994).

2.5 Le diagnostic de l'hyperactivité dans le D.S.M.

Dans sa plus récente version, le diagnostic positif d'hyperactivité doit répondre à cinq (5)

conditions (A.P.A, 1994).

La première condition veut que les manifestations comportementales se retrouvent dans l'un

des volets de l'alternative suivante : (a) soit présence de six des symptômes suivants d'inattention

(ou plus) qui ont persisté pendant au moins 6 mois, à un degré qui est inadapté et ne correspond pas

au niveau de développement de l'enfant (voir les neuf (9) critères (a) à (i)); (b) soit présence de six

des symptômes suivants d'hyperactivité-impulsivité (ou plus) qui ont persisté pendant au moins six

(6) mois, à un degré qui est inadapté et ne correspond pas au niveau de développement de l'enfant

(voir pour l'hyperactivité, les six (6) critères (a) à (f); pour l'impulsivité, les trois (3) critères (g) à (i).

La deuxième condition exige que certains des symptômes d'hyperactivité-impulsivité ou

d'inattention ayant provoqué une gêne fonctionnelle étaient présents avant l'âge de 7 ans.

La troisième condition nécessite la présence d'un certain degré de gêne fonctionnelle liée

aux symptômes dans deux ou plus de deux types d'environnement différents (p.ex. à l'école ou au

travail et à la maison).

La quatrième condition requiert qu'on mette clairement en évidence une altération

cliniquement significative du fonctionnement social ou professionnel.

La cinquième condition commande que les symptômes ne surviennent pas exclusivement au

cours d'un Trouble envahissant du développement, d'une Schizophrénie, ou d'un autre Trouble

psychotique, et ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (p. ex. Trouble

thymique, Trouble anxieux, Trouble dissociatif ou Trouble de la personnalité).

2.6 Symptômes d'inattention

Les symptômes de la dimension inattention sont au nombre de neuf (9) (A.P.A., 1994) :

a) souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails, ou fait des fautes d'étourderie dans

les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités;

b) a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux;

c) semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement;

d) souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs

scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (cela n'est pas dû à un

comportement d'opposition, ni à une incapacité à comprendre les consignes);

e) a souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités;

f) souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecoeur les tâches qui nécessitent un effort

mental soutenu (comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison);

g) perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (p.ex. jouets, cahiers de

devoirs, crayons, livres ou outils);

h) souvent, se laisse facilement distraire par des stimulus externes;

i) a des oublis fréquents dans la vie quotidienne.

2.7 Symptômes d'hyperactivité-impulsivité

Les symptômes pour les dimensions hyperactivité et impulsivité sont au nombre de neuf (9)

(A.P.A., 1994).

Les symptômes couvrant spécifiquement l'hyperactivité sont au nombre de six (6) (A.P.A.,

1994) :

(a) remue souvent les mains ou les pieds, ou se tortille sur son siège;

(b) se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis;

(c) souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié (chez les

adolescents ou les adultes, ce symptôme peut se limiter à un sentiment subjectif d'impatience

motrice);

(d) a souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir;

(e) est souvent sur la brèche ou agit souvent comme s'il était monté sur ressorts;

(f) parle souvent trop.

Les symptômes de la dimension impulsivité sont au nombre de trois (3) (A.P.A., 1994) :

(g) laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas entièrement posée;

(h) a souvent du mal à attendre son tour;

(i) interrompt souvent les autres ou impose sa présence (p.ex. fait irruption dans les

conversations ou dans les jeux).

2.8 Types diagnostics d'hyperactivité

Diverses combinaisons ou algorithmes de l'hyperactivité ou T.D.A./H. sont possibles : le

type à dominance inattention (code D.S.M. : 314.01) avec six (6) critères parmi les neuf (9) signes

d'inattention; le type à dominance hyperactivité-impulsivité (314.00) avec six (6) signes

d'hyperactivité et/ou d'impulsivité; le type combiné ou mixte (314.01) avec chaque fois au moins

six (6) critères positifs du déficit de l'attention et de l'hyperactivité-impulsivité.

L'hyperactivité peut être diagnostiquée d'une quatrième façon, soit à partir du diagnostic

Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité, non spécifié qui est réservé aux troubles avec

symptômes évidents d'inattention ou d'hyperactivité/impulsivité, qui ne remplissent pas tous les

critères du Trouble: déficit de l'attention/hyperactivité.

3.0 L'HYPERACTIVITÉ SELON LES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Le D.S.M. estime que de trois (3) à cinq (5) pour cent des jeunes pâtiraient d'hyperactivité

telle que définie par le diagnostic de Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité

(A.P.A., 1994). Les enquêtes épidémiologiques soutiennent jusqu'à un certain point ces prévalences.

3.1 Prévalence des troubles mentaux des 6 a 14 ans

L'hyperactivité est le trouble mental le plus fréquent de l'E.Q.S.M.J., l'Enquête québécoise

sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14 ans (Valla et coll., 1994). Elle reste le trouble mental le

plus fréquent que soit prise en compte (4.9%) ou non (5.4%) la mesure de l'adaptation, soit selon le

D.S.M., un certain degré de gêne fonctionnelle liée aux symptômes dans deux ou plus de deux

types d'environnement différents (par exemple à l'école ou au travail et à la maison) (tableau 1).

En tenant compte de cette mesure, les autres trouble mentaux se rangent ensuite ainsi :

Hyperanxiété (2.2%), Trouble d'Opposition (2.1%), Phobie Simple (2.0%), Dépression Majeure

(1.5%), Anxiété Généralisée (1.3%), Angoisse de Séparation (.9%), Trouble des Conduites (.7%) et

Dysthymie (.8%).

T. 1 : PRÉVALENCE DES TROUBLES MENTAUX DES 6 à 14 ANS

(Valla et coll., 1994)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%