Lire la synthèse - Galgal Escapade

PRÉSENTATION DE DEUX MALADIES VÉHICULÉES

PAR LES TIQUES :

LA MALADIE DE LYME

ET

LA MÉNINGO-ENCÉPHALITE À TIQUES

Hugues Fertin

- 2015 -

Galgal Escapade

Hugues Fertin

Accompagnateur en montagne

06 47 76 09 19

galgal.escapade@gmail.com

facebook : Galgal Escapade

site internet : galgal-escapade.com

1

Recevez la newsletter (gratuit, environ 1 mail / mois) !

Cliquez : ici

Des trucs et astuces pour vos plantes de jardin ou de balcon… Des articles sur les plantes

sauvages comestibles, des vidéos en ligne sur la magie du monde vivant et les paysages

grandioses que nous offre Dame nature. Un agenda des événements dans la Drôme et

toutes les prochaines activités organisées par Galgal Escapade.

Randonnées thématiques,

Plantes sauvages comestibles,

Ateliers jardinage et permaculture,

Survie et immersion dans la nature,

…

Drôme (26)

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Présentation de l'hôte intermédiaire : la tique

2.1. Caractéristiques biologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Mode de nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Cycle biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Interaction avec les hôtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Habitat naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6. Répartition géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7. Dynamique de population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Présentation de la maladie de Lyme

3.1. Présentation de la bactérie responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.1. Caractéristiques biologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.2. Cycle biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3. Interaction avec les hôtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.4. Répartition géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Présentation de la maladie de Lyme véhiculée à l'Homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.1. Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.2. Symptômes et stades d'évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3. Voies de guérison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.4. Prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.5. Premiers soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.6. Émergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Présentation de la Méningo-Encéphalite à Tiques (MET)

4.1. Présentation de l'agent pathogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.1. Caractéristiques biologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.2. Cycle biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.3. Interaction avec les hôtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.4. Répartition géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Présentation de la maladie véhiculée à l'Homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.1. Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.2. Symptômes et stades d'évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.3. Voies de guérison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.4. Prévention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.5. Émergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Synthèse

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1

1

1

2

3

3

4

4

5

6

6

7

8

8

9

9

9

10

12

12

12

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

18

18

18

19

1. Introduction

Les tiques sont les vecteurs d'un très grand nombre de micro-organismes responsables de

nombreuses maladies humaines et animales. La gravité de la maladie de Lyme et de la MET,

maladies transmises par la tique, et la complexité du diagnostic nécessitent une connaissance

scientifique approfondie pour la mise en place d'une prévention efficace. Les professionnels qui

encadrent des excursions dans la nature peuvent se sentir concernés pour diffuser des

recommandations sanitaires fiables et très utiles.

Au sein de cette présentation, j'ai choisi de souligner les éléments que je pense préoccupants en

terme de santé publique.

Si la maladie de Lyme est souvent présentée en lien avec les régions de l'est de la France, elle ne doit

être négligée nulle part.

2. Présentation de l'hôte intermédiaire : la tique

Les tiques sont des acariens parasites de la peau de vertébrés. Il existe trois familles de tiques :

- Ixodidae, tiques dures : environ 670 espèces

- Argasidae, tiques molles : environ 180 espèces

- Nuttalliellidae, tiques appartenant à une famille intermédiaire

La tique la plus commune en Europe,

Ixodes ricinus

, appartient à l'une de

ces trois familles car sa carapace est dure.

Ixodes ricinus

gorgée de sang

2.1. Caractéristiques biologiques

Les tiques sont des acariens de grandes tailles, 3 à 6 mm en moyenne, de forme ovale et les pièces

bucales sont constituées de l'hypostome (rostre), de deux chélicères et de deux pédipalpes. Forme,

taille et couleur des tiques varient beaucoup selon l'espèce et le stade de développement.

Les pédipalpes ont une fonction tactile, ils permettent à la tique de choisir le lieu de la piqûre. Les

chélicères, terminées par des crochets, pénètrent dans le derme tels des harpons, puis par rétraction

musculaire, aident la tique à enfoncer son hypostome profondément dans la peau. Les nombreuses

épines rétrogrades de l'hypostome aident à son maintien.

1

Pièces bucales de

Ixodes ricinus

(microscopie électronique)

Position des pièces bucales sur le schéma général de l'organisme d'une tique (à droite)

2.2. Mode de nutrition

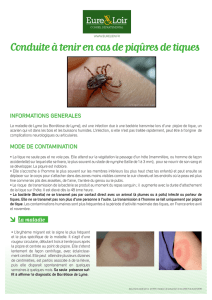

Voici les étapes de nutrition de la tique en interaction avec son hôte :

1) La tique se fixe à l’aide de ses chélicères, puis sécrète une salive

qui pré-digère les tissus de l’hôte.

2) L’hypostome pénètre dans les tissus de la peau en profondeur.

Il est recouvert d'épines rétrogrades qui rendent difficile

l’extraction de la tique.

3) La salive injectée contient diverses substances empêchant la

coagulation du sang et rendant la piqûre de la tique indolore, tout

en renforçant la fixation par la fabrication d' un cément.

4) Le sang est ingéré à travers le canal. Tout d'abord un gorgement

lent pendant 4 ou 5 jours, puis un gorgement rapide en fin de

repas, qui ne dure souvent que 24 heures.

5) Après avoir absorbé du sang, la tique concentre celui-ci et

rejette dans l’hôte de la salive et des déchets métaboliques. C’est à

cette occasion que la tique peut aussi injecter des agents

pathogènes (protozoaires, bactéries, virus) : transmission de la

maladie.

6) Après le repas sanguin, la tique excrète une autre salive

particulière qui va affaiblir le cément et permettre à l’acarien de

quitter son hôte, environ 6 jours après la piqûre.

2

Schéma en coupe transversale d'une

nutrition de tique à travers l'épiderme.

2.3. Cycle biologique

Cycle de reproduction de la tique et hôtes parasités (H.fertin).

La tique, à chacun de ses stades de développement, n’effectue qu’un seul et unique repas sanguin,

sur un hôte différent à chaque fois. Les femelles doivent se nourrir abondamment afin d’élaborer les

œufs. A titre de comparaison si un humain prenait proportionnellement autant de poids, il passerait

de 60 kg à 37 tonnes en 5 jours !

Chaque femelle pond des milliers d’œufs, au nombre de 500 à 7000, protégés par une cire

imperméable et agglutinés. Pour de nombreuses espèces de tiques, les œufs, les larves ou les adultes

meurent quand il fait trop froid ou trop sec. Seulement quelques œufs deviendront des tiques adultes.

Les tiques passent une partie de leur cycle au sol (éclosion, métamorphose et quête d'un hôte) et une

autre partie ancrées sur la peau de mammifères, d'oiseaux ou de reptiles, se nourrissant de leur sang.

2.4. Interaction avec les hôtes

Contrairement à ce qui a longtemps été colporté, les tiques ne tombent pas des arbres, la proximité

avec le sol, pour des raisons de réhydratation, étant essentielle. Pour se nourrir, la tique attend son

hôte pour s'y accrocher. La quête de l’hôte se fait en milieu extérieur ouvert (sur les brins d'herbe, de

graminées, de fougères, etc.) pour les tiques exophiles, telles que

Ixodes ricinus

. Elle se fait au sol (à

même la terre, les crevasses des grottes ou sur les brindilles des nids et terriers) pour les tiques

endophiles.

3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%