Troubles de la marche et de l`équilibre, chutes chez le sujet âgé

133

C

HAPITRE

XI :

T

ROUBLES DE LA MARCHE ET DE L

’

EQUILIBRE

.

C

HUTES CHEZ LE SUJET AGE

I- Sémiologie des troubles de la marche

A- Anamnèse

B- Analyse catégorielle

C

- Analyse sémiologique

II- Epidémiologie des chutes

III- Les conséquences des chutes

A- Le décès

B- Les traumatismes et les fractures

C- L’impossibilité de se relever

D- Le syndrome post-chute et la peur de tomber

E- La perte d’autonomie

IV- Les principaux facteurs associés au risque de chute

A- Les facteurs liés à l’âge

B- Les conditions intrinsèques

C- Les causes environnementales

V- Caractéristiques des chutes survenant chez les personnes âgées

A- Les personnes âgées en bon état de santé

B- Les personnes âgées fragiles

C- Les personnes âgées dépendantes vivant en institution

VI- Evaluation des facteurs prédictifs de récidive de la chute

VII- Traitement du sujet âgé après une chute

Item 62

: Objectifs terminaux

Diagnostiquer les troubles de la marche et de l’équilibre chez le sujet âgé

Argumenter le caractère de gravité des chutes et décrire la prise en charge

Dernière remise à jour : juin 2005

134

C

HAPITRE

XI :

T

ROUBLES DE LA MARCHE ET DE L

’

EQUILIBRE

.

C

HUTES CHEZ LE SUJET AGE

La marche est une modalité particulière du mouvement qui nécessite l’intégrité des voies motrices,

cérébelleuses, vestibulaires et des afférences proprioceptives. Trois systèmes sont impliqués dans la

marche :

- Le système anti-gravitaire : sous la dépendance des muscles anti-gravitaires qui chez l’homme

correspondent aux muscles extenseurs des membres inférieurs et les muscles paravertébraux.

- Le système de production du pas : la production de pas est une activité rythmique au cours de

laquelle le poids du corps alterne d’un membre inférieur à l’autre, par l’intermédiaire d’un

appui monopodal.

- Le système d’équilibre et d’adaptation posturale : la station debout définit la posture. La

fonction d’équilibration vise au maintien de la posture. Ce système complexe intègre les

informations de 4 modes de perception : la vue, le système vestibulaire, les voies sensitives

afférentes proprioceptives et les voies sensitives afférentes tactiles épicritiques.

I- Sémiologie des troubles de la marche

Le clinicien est souvent confronté à des patients souffrant de troubles de la marche, particulièrement

dans la population âgée. Les causes neurologiques et non neurologiques sont très variées.

Malgré les progrès technologiques, l’anamnèse et l’examen clinique demeurent les outils essentiels pour

établir un diagnostic précis. Les mécanismes des troubles de la marche chez le sujet âgé ne sont pas très

différents de ceux des adultes plus jeunes. En pratique, le trouble de la marche peut être rendu

complexe par la combinaison de plusieurs atteintes élémentaires ou de plusieurs mécanismes.

Schématiquement, on peut avoir trois approches des troubles de la marche : la première basée sur

l’anamnèse, la seconde sur une analyse catégorielle des troubles de la marche et la troisième sur

l’analyse sémiologique proprement dite de la marche.

A- Anamnèse

Tout d’abord, une anamnèse dirigée peut ainsi souvent aider à localiser le site lésionnel. Une difficulté

à effectuer certains mouvements comme relever le pied, monter les escaliers ou se relever de la position

assise peuvent orienter vers une maladie musculaire ou du système nerveux périphérique. Une

sensation de raideur des membres inférieurs évoquera une atteinte motrice pyramidale ou

135

extrapyramidale. Un trouble de l’équilibre devra faire rechercher une atteinte cérébelleuse, sensitive,

vestibulaire ou frontale. Les chutes sont fréquentes dans les atteintes frontales, les syndromes

parkinsoniens et les ataxies sensitives. Elles sont plus rares dans les atteintes cérébelleuses. L’existence

de douleurs pourra orienter vers une lombosciatique, une arthrose de hanche ou de genou …

B- Analyse catégorielle

On peut schématiquement distinguer quatre grandes situations, selon l’existence ou non de douleurs,

sur le caractère permanent ou non des troubles de la marche, et sur le caractère provoqué ou non par

l’effort. La première situation correspond à une impotence fonctionnelle avec douleurs permanentes

(sciatique L5 ou S1, phlébite surale, artérite stade IV, arthrite ou arthrose, …). La deuxième situation

correspond à une impotence fonctionnelle avec douleurs à l’effort (sciatique L5 ou S1, artérite stade

II-III, canal lombaire étroit, …). La troisième situation correspond à une impotence fonctionnelle

sans douleur mais à l’effort (ischémie médullaire, compression médullaire, myasthénie, syndrome

myogène …). La quatrième situation correspond à une impotence fonctionnelle sans douleur mais

permanente (troubles de la marche d’origine neurologique : syndrome parkinsonien, ataxie, …).

C- Analyse sémiologique

On peut ensuite sur une analyse sémiologique de la marche basée sur des caractéristiques dominantes

(polygone de sustentation, vitesse et amplitude du pas, position des bras par rapport au tronc, ballant

des bras, fréquence des chutes, aggravation de la station debout à la fermeture des yeux, …) s’orienter

dans les différents mécanismes impliqués.

On pourra ainsi différencier les troubles de la marche d’origine frontale ou fronto-sous-corticale, la

marche précautionneuse, la marche parkinsonienne, les troubles de la marche provoqués par les

mouvements anormaux, la marche cérébelleuse, la marche talonnante, la marche vestibulaire, la

marche spastique, la marche parétique, et la marche douloureuse.

Une bonne connaissance de la sémiologie des différents troubles de la marche et de l’équilibre permet

de poser un diagnostic clinique et d’orienter les investigations. Les troubles de la marche mériteraient

d’être mieux analysés par le clinicien, en particulier chez la personne âgée. Ces troubles sont souvent à

l’origine de chutes aux conséquences lourdes.

Nous allons tenter dans la suite de ce chapitre de développer les caractéristiques les plus communes et

les plus fréquentes des chutes chez la personne âgée. Nous n’aborderons volontairement pas les chutes

syncopales et celles liées aux accidents vasculaires cérébraux ou encore les épilepsies, traitées par

ailleurs.

136

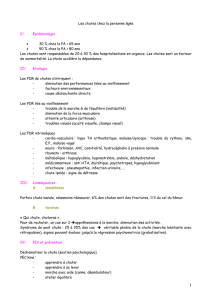

Exemples simplifiés de troubles de la marche

Posture Occlusion

des yeux

Polygone

Vitesse

Amplitude

Initiation du pas Bras

/tronc

Frontale

Instable

Chutes

/

+

-

-

--

+

Précautionneuse

Instable

/

+

-

-

-

+

Parkinsonnienne

Instable

/

/ ou

-

-

-

--

-

Cérébelleuse

Instable +++

/

++

-

+/

-

/

+

Talonnante

Instable +++

Chutes

Aggravation

+

-

+/

-

/

/

Vestibulaire

Instable +++

Chutes

Aggravation

/

-

/

/

/

+ : augmenté ; - : diminué ; / : normal.

II- Epidémiologie des chutes

La chute est un événement particulièrement fréquent chez le sujet âgé. On estime qu’environ 30% des

personnes de plus de 65 ans et 50% des plus de 85 ans chutent chaque année. Parmi les « chuteurs », la

moitié présentera des chutes à répétition.

Il est important de rappeler que la population âgée est une population extrêmement hétérogène. Ainsi,

la fréquence et les conséquences des chutes ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une personne en

bon état de santé, fragile ou institutionnalisée. On estime que chaque année, plus de la moitié des

sujets résidant en maison de retraite présente une chute.

III- Les conséquences des chutes

A- Le décès

Au-delà de 65 ans, environ 2 décès sur 1000 sont directement liés à la survenue de chute. Cette

proportion est bien sûr plus élevée chez les sujets institutionnalisés. La moitié des décès surviennent au

décours d’une fracture du col du fémur.

137

B- Les traumatismes et les fractures

Dans la majorité des cas, il s’agit de traumatismes mineurs. Dans la population non institutionnalisée,

les chutes entraînent 5% de fractures (1 à 2% de fracture du col de fémur en particulier). Cette

fréquence est bien sur plus élevée lorsque l’on s’adresse à la population institutionnalisée.

C- L’impossibilité de se relever

Même en dehors de traumatismes graves, il arrive que certaines personnes n’arrivent pas à se relever

seules. La durée pendant laquelle le sujet reste au sol peut être particulièrement longue chez ceux

vivant seuls à domicile (d’où l’intérêt des systèmes de télé-alarme). Ces sujets sont d’autant plus à

risque de complications que cette durée est longue: déshydratation, pneumopathie, rhabdomyolyse,

escarres etc.

D- Le syndrome post-chute et la peur de tomber

Le syndrome post-chute est un trouble de la statique surtout en position debout se caractérisant par

une projection du tronc en arrière (rétro pulsion) et un appui podal postérieur. S’y associe bien

souvent une composante psychologique de type anxieux. Ce syndrome doit pouvoir être pris en charge

rapidement par des moyens de rééducation de l’équilibre et de la marche avant le stade de régression

psychomotrice.

Environ un tiers des `chuteurs’ rapporte une peur de rechuter. Cette peur est dans la majorité des cas

en rapport avec de réels problèmes organiques (troubles de l’équilibre par exemple). Il peut également

s’agir des conséquences psychologiques de la chute (anxiété, sentiments de dévalorisation, dépression).

Mais dans tous les cas, cette peur nécessite d’être recherchée par des questions spécifiques car elle peut

bénéficier d’une prise en charge adaptée (rééducation par exemple) avant qu’il ne soit trop tard.

E- La perte d’autonomie

La chute peut être à l’origine d’une perte d’autonomie de la personne âgée à cause de ses conséquences

traumatiques (fractures, douleurs…) ou psychologiques.

Par exemple, une personne active peut, en raison de la peur de tomber, restreindre progressivement ses

activités (voyages, sorties…) et rentrer dans la spirale de la dépendance : diminution des activités

physiques et par conséquent, perte progressive de ses capacités, diminution des participations sociales,

isolement, dépression etc…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%