Douleurs après la pose d`une pro- thèse de genou: que faire et

HIGHLIGHTS 2016 1110

Orthopédie

Douleurs après la pose d’une pro-

thèse de genou: que faire et quand?

PD Dr méd. Michael T. Hirschmann

Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Kantonsspital Baselland (Bruderholz, Liestal, Laufen), Bruderholz

Les implantations de prothèses de genou sont considérées comme des opérations

ecaces, ce qui est à la fois dû aux progrès accomplis au niveau des matériaux

utilisés et aux avancées des techniques chirurgicales. Malgré cela, env. –% des

patients ne sont pas satisfaits du résultat en raison de douleurs, d’une instabilité ou

d’une limitation des mouvements et doivent donc faire l’objet d’un diagnostic

fastidieux et d’une prise en charge interdisciplinaire.

Introduction

L’implantation d’une prothèse de genou est considérée

comme une opération très ecace pour le traitement

d’une gonarthrose pour laquelle toutes les possibilités

de traitement conservateur ont été épuisées []. Après

l’opération, la plupart des patients sont satisfaits du ré-

sultat et exempts de douleurs. Au cours des dernières

années, les taux de survie des prothèses à ans se sont

nettement améliorés, s’élevant à –%, notamment

en raison des progrès accomplis au niveau des prothèses

et matériaux utilisés, des avancées dans les techniques

chirurgicales et d’une meilleure compréhension de la

mécanique complexe du genou [].

On pourrait ainsi penser que tout va pour le mieux,

mais en y regardant de plus près, –% de tous les

patients sont malgré tout insatisfaits du résultat après

la pose d’une prothèse de genou []. Ces patients se

plaignent entre autres de douleurs, d’un sentiment

d’insécurité (instabilité) ou d’une limitation de la mo-

bilité (exion et/ou extension) de l’articulation du

genou []. Une hyperthermie et un gonement de l’arti-

culation du genou sont aussi fréquemment rapportés

[]. Les attentes croissantes et le souhait du patient de

pouvoir à nouveau pratiquer certaines activités spor-

tives après l’opération peuvent également contribuer à

l’insatisfaction vis-à-vis du résultat de l’opération [].

Les patients sourant de douleurs après la pose d’une

prothèse du genou requièrent un diagnostic clinique et

radiologique très fastidieux []. Un examen clinique

succinct et une brève inspection du cliché de radiogra-

phie conventionnelle s’avèrent souvent insusants.

Dès lors, les patients qui ressentent encore des douleurs

après la pose d’une prothèse de genou devraient, dans

le cas idéal, être pris en charge dans un centre qui s’est

spécialisé dans l’évaluation et le traitement de tels

patients []. L’évaluation de ces patients implique un

investissement élevé en personnel et en ressources

nancières qui, à l’ère des DRG, peut être mutualisé

an d’atteindre le meilleur résultat possible pour les

patients et les organismes payeurs.

Il est en outre essentiel d’obtenir une coopération

étroite entre le patient, le médecin de famille, le phy-

siothérapeute et l’orthopédiste spécialisé dans le trai-

tement des patients insatisfaits après la pose d’une

prothèse de genou []. L’objectif principal est de trouver

la/les cause(s) des symptômes du patient, puis de la/les

traiter de manière optimale []. A moins que le patient

s’y oppose, il convient en règle générale de tenter acti-

vement de prendre contact avec l’opérateur précédent

an, d’une part, de mieux comprendre les problèmes,

les conditions de vie et le caractère du patient et, d’autre

part, de discuter ensemble du contexte particulier du

patient sur le plan technique [].

Notre propre expérience nous a montré qu’il est déter-

minant pour le patient qu’il ne s’entête pas à surmonter

son passé, autrement dit l’échec de sa précédente opé-

ration, mais qu’il s’emploie de toutes ses forces à l’amé-

lioration de la situation actuelle.

Diagnostic: le «concept du puzzle»

En règle générale, les douleurs persistantes ou récur-

rentes après la pose d’une prothèse de genou ne sont

pas dues à une cause unique, mais à une combinaison

de plusieurs causes [].

Michael T. Hirschmann

SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(51–52):1110–1112

HIGHLIGHTS 2016 1111

La démarche diagnostique consiste à assembler un

puzzle à partir de diérentes pièces diagnostiques [].

C’est uniquement lorsque les diérentes pièces s’im-

briquent et forment une image cohérente qu’il est pos-

sible de savoir avec une certitude susamment élevée

que le patient protera d’une opération additionnelle

[]. La sourance du patient joue également un rôle

déterminant dans cette évaluation des risques [].

Les quatre grands piliers du diagnostic sont:

. anamnèse standardisée circonstanciée au moyen

d’un questionnaire d’évaluation spécialisé;

. examen clinique détaillé;

. analyses de laboratoire, y compris bactériologie et

histologie;

. examens de radiologie-médecine nucléaire.

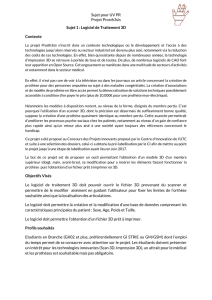

Le schéma diagnostique de base est présenté dans la

gure []. Les autres algorithmes diagnostiques plus

spéciques peuvent être téléchargés à partir de notre

site internet [].

Le recueil de l’anamnèse et des antécédents du patient

se fait au moyen d’un questionnaire standardisé [].

Celui-ci est conçu de telle manière que les questions

permettent de rechercher des modes de présentation

typiques de certaines pathologies []. Ces modes de pré-

sentation sont ensuite mis en relation avec les résul-

tats de l’examen clinique et de l’examen radiologique

et évalués selon le principe clé-serrure [].

Qu’est-ce qu’une prothèse de genou

correctement positionnée?

La prothèse de genou peut être positionnée selon six

degrés de liberté, en distinguant pour le fémur et le

tibia une orientation en exion-extension, en varus-

valgus et en rotation interne-rotation externe []. En

outre, une translation en direction médiale-latérale,

antérieure-postérieure et proximale-distale est pos-

sible []. En règle générale, il existe des recommanda-

tions plus ou moins claires quant au positionnement

et à l’orientation de la prothèse de genou []. Malgré tout,

nous rencontrons toujours, d’une part, des patients

dont l’orientation de la prothèse paraît bonne à la

radiographie mais qui sourent de douleurs et, d’autre

part, des patients dont l’orientation de la prothèse

paraît mauvaise à la radiographie mais qui n’ont aucun

symptôme.

A notre avis, cela s’explique par le fait que le position-

nement optimal de la prothèse de genou n’est pas le

même pour tous les patients []. Le positionnement op-

timal dépend fortement de l’anatomie individuelle et

de l’alignement []. Chaque patient possède un espace

propre dans lequel la prothèse peut être orientée et

fonctionne bien pour lui []. Chez certains patients, cet

espace est plus large, tandis que chez d’autres, il s’avère

plus étroit. Ainsi, une rotation interne de ° sera par ex.

Patient avec douleurs/problèmes après pose de prothèse de genou

TEMP/TDM avec détermination de la position de la prothèse à la TDM 3D (si impossible, TEMP et TDM)

Anamnèse détaillée

Appareil

extenseur Infection Instabilité Raideur Autres

Descellement/

usure par

abrasion

Mauvaise posi-

tion/dimension

inappropriée

Problèmes

patello-fémoraux

Problème

de genou

oui non

Radiographie du genou

(clichés sous contrainte

en projection antéro-postérieure,

latéral, rotule, cliché

de la jambe entière)

Examen clinique

Diagnostic différentiel?

Articulation de la hanche?

Colonne vertébrale? Autres?

Diagnostic spécifique supplémentaire

Figure 1: Schéma de base pour le diagnostic des patients avec douleurs après la pose d’une prothèse de genou.

Abréviations: TEMP = tomographie par émission monophotonique, TDM = tomodensitométrie.

SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(51–52):1110–1112

HIGHLIGHTS 2016 1112

possible chez un patient, alors qu’elle provoquera des

symptômes chez un autre patient [].

Chaque patient possède donc une zone de confort spé-

cique individuelle en termes de positionnement de la

prothèse []. Il est dès lors judicieux de ne pas considérer

les valeurs mesurées d’orientation de la prothèse comme

des valeurs absolues, mais de les mettre en corrélation

avec les symptômes cliniques, l’anamnèse et les résul-

tats d’examen dans l’esprit du «concept du puzzle» [].

Un positionnement non optimal de la prothèse de genou

est uniquement problématique lorsqu’il occasionne

des symptômes correspondants [].

A l’avenir, il convient donc améliorer la planication

avant la pose de la prothèse de genou an de réduire la

problématique inhérente à la prothèse de genou dou-

loureuse. Une possibilité serait de réaliser la plani-

cation en D, et non pas en D comme c’est le cas ac-

tuellement.

Traitement de la prothèse de genou

douloureuse

C’est uniquement lorsque la/les cause(s) des symp-

tômes parvient/parviennent à être correctement iden-

tiée(s) que le traitement consécutif peut apporter une

amélioration pour le patient [].

Les principales composantes du traitement conser-

vateur sont un traitement de la douleur et une physio-

thérapie adaptés au patient []. Face à un problème

mécanique évident ou à une infection, il est le plus

souvent judicieux d’attendre mois avant d’entre-

prendre une nouvelle opération, car une amélioration

des symptômes peut encore être espérée avec un trai-

tement conservateur ciblé []. Cette information doit

aussi clairement être communiquée au patient. De notre

point de vue, une évaluation des troubles fonctionnels

conjointement avec le physiothérapeute devrait faire

partie du bilan standard chez ce groupe de patients

délicat []. Il est surprenant de constater toutes les amé-

liorations qui peuvent encore être obtenues pour le

patient moyennant ce biais-là.

En l’absence d’amélioration des symptômes après

l’épuisement de toutes les options thérapeutiques

conservatrices, l’indication d’une opération de révision

peut à nouveau être évaluée [].

Système de feux de signalisation

Il n’est aujourd’hui plus admissible de pratiquer une

révision en cas de douleurs d’origine indéterminée [].

Seuls les patients avec une cause des symptômes clai-

rement identiée et une amélioration prévisible après

la révision devraient être opérés []. A cet eet, nous

utilisons un système de feux de signalisation, qui classe

les indications de révision en trois catégories (verte,

orange, rouge) [].

La catégorie

«verte»

englobe les patients pour lesquels

le puzzle diagnostique a livré une image claire. Il s’agit

notamment de:

– problèmes clairement mécaniques, comme par ex.

sollicitation excessive du tractus ilio-tibial et ano-

malie de la course rotulienne dans le cadre d’une

instabilité asymétrique à mi-exion dans un com-

posant prothétique fémoral avec une forte rotation

interne;

– infection;

– descellement des composants prothétiques;

– instabilité;

– raideur d’origine mécanique ou liée à une instabilité.

Sont typiquement classés dans la catégorie

«orange»

les patients chez lesquels certaines parties du puzzle

sont facilement reconnaissables tandis que d’autres

parties restent confuses. Il s’agit typiquement de:

– raideur liée à une rotule basse dans le cadre d’une

ligne articulaire déplacée;

– syndrome douloureux régional complexe (SDRC);

– aections neurologiques progressives sous-jacentes.

Les patients de la catégorie

«rouge»

, autrement dit ceux

chez qui une révision chirurgicale n’est pas indiquée,

sont ceux chez lesquels les symptômes et résultats

d’examen ne concordent pas.

Par ailleurs, il existe des facteurs spéciques au pa-

tient, qui peuvent avoir une inuence négative sur le

résultat après la révision et qui doivent dès lors être

pris en compte dans l’évaluation de l’indication []. Il

s’agit par ex. d’attentes trop élevées et irréalistes du pa-

tient, de problèmes psychiques chroniques, de la

dépendance à des médicaments, à des drogues ou à

l’alcool et de tous les facteurs pouvant contribuer à un

manque d’observance et à des problèmes durant la

réhabilitation.

Disclosure statement

L’auteur n’a pas déclaré des obligations nancières ou personnelles

en rapport avec l’article soumis.

Références

Hirschmann MT, Becker R, editors. The unhappy total knee

replacement – a comprehensive review and management guide.

Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer; .

Kniedoktor.ch (site internet). Basel: Diagnostisches

Aklärungsschema für schmerzhae Knieprothesen (mise à jour

sept. ).

Correspondance:

PD Dr méd.

Michael Hirschmann

Teamleiter Kniechirurgie,

Leitender Arzt

Klinik für Orthopädische

Chirurgie und Traumatologie

des Bewegungsapparates,

Kantonsspital Baselland

CH- Bruderholz

Michael.Hirschmann[at]

unibas.ch

www.kniedoktor.ch

SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(51–52):1110–1112

1

/

3

100%