Master QS - Université Laval

es ordres sont donnés,

des appareils sont mis

en marche, beaucoup

de monde s’active dans

cette salle où la vie et

la mort se côtoient der-

rière des paravents bleu pâle.

Un médecin tente de stabiliser un patient

qui vient tout juste d’arriver. Ce dernier

s’est fracturé le crâne lors d’une collision

à vélo. À l’étage, aux soins intensifs, une

infirmière pince la peau d’un homme de 80

ans, dans le coma depuis une semaine, pour

déterminer son état neurologique. Il est

tombé dans l’entrée de son domicile. Diag-

nostic : hématome épidural.

Ressent-il la douleur? Le visage de l’homme

se crispe, ses pieds se contractent. «Les pa-

tients âgés qui ont subi un traumatisme crâ-

nien présentent souvent des complications,

explique Marc Giroux, chef du service de

neurochirurgie à l’Hôpital du Sacré-Cœur de

Montréal. Mais celui-ci a de bonnes chances

de s’en sortir sans trop de séquelles. Il récu-

père bien et devrait se réveiller bientôt.»

Nous sommes dans l’unité de trauma-

tologie de l’hôpital. Deux mille cinq cents

patients y sont admis chaque année, dont

plus de 350 sont soignés pour des blessures

à la tête.

C’est que les traumatismes crâniens, ou

cranio-cérébraux, sont la première cause

de décès chez les Québécois de moins de

35 ans, et une des principales causes d’in-

capacité. Près de 13 000 personnes en sont

victimes chaque année dans la province.

Qu’ils soient dus à des accidents de la route

ou de sport, à des chutes dans un escalier ou

sur une chaussée glacée, à des bagarres ou

à des agressions, à un plongeon dans un lac

ou une piscine, ces chocs à la tête peuvent

laisser de graves séquelles, même si le blessé

ne présente aucun symptôme visible. C’est

ce que médecins et chercheurs commen-

cent tout juste à comprendre.

«Il y a 15 ans, on renvoyait à la maison

les gens qui avaient subi une commotion

cérébrale, sans intervenir. Ceux-ci reve-

naient à l’hôpital un ou deux ans après en

se plaignant de pertes de mémoire», ex-

plique Marc Giroux. En 20 ans de métier,

il a tout vu, y compris un adepte de ski nau-

22 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010

TÊTE PREMIÈRE

Juin ~ Juillet 2010 |Québec Science 23

"&+.!#$ $

$ %'%$/&%#&%$

#)&&+ % #%+

$&#$# &%$ $! %

& !# $&# &$

%( !##"&$

!$$$%,%"&*

par Mathieu Gobeil

LEE TORRENS/MURAT GIRAY KAYA/FÉ/ISTOCK PHOTO

alors violemment. Sonja s’évanouit sur le

coup. Diagnostic : traumatisme crânien sé-

vère. Deux semaines de coma.

Aujourd’hui, rien ne laisse soupçonner

les mois de souffrance et d’efforts qu’elle a

dû traverser pour retrouver ses capacités.

Mais si elle s’en est si bien sortie, c’est que

les médecins sont intervenus très tôt après

la collision.

Les heures et les jours qui suivent le

trauma sont en effet déterminants, car

c’est au cours de cette période fatidique

que des lésions secondaires se forment.

Médecins et chercheurs ont en effet dé-

couvert que les neurones endommagés

lors de l’impact déclenchent une réaction

immunitaire dans le cerveau. De l’eau s’y

accumule. Il enfle; c’est l’œdème cérébral.

L’encéphale manque de place dans la boîte

crânienne. La pression empêche le sang

et l’oxygène de s’y rendre en quantité suf-

fisante, ce qui cause la mort d’autres cel-

lules. Pour réduire la pression, il faut alors

diminuer la quantité de liquide qui s’ac-

cumule dans la matière grise ou entailler

l’os crânien pour permettre l’expansion

du cerveau.

N’empêche, même si on agit vite, les cel-

lules abîmées ont déjà libéré en quantité

du glutamate, un neurotransmetteur qui, en

excitant trop les neurones, finit par les dé-

truire, et des radicaux libres, des molécules

instables qui endommagent les neurones

sains et les font mourir à leur tour.

Le docteur David Wright pense avoir

trouvé le moyen de minimiser ces dom-

mages collatéraux en injectant de la pro-

gestérone dans les heures suivant le trau -

ma. L’hormone, habituellement sécrétée

dans le cerveau en quantité modeste et

nécessaire au développement des neu-

rones, est produite en grande quantité

par les femmes enceintes. C’est précisé-

ment chez des rates gravides qu’on en a ob-

servé les surprenants effets, dans les an-

nées 1980. « Les femelles enceintes chez

qui on avait provoqué un traumatisme

crânien faisaient moins d’œdèmesk et

avaient plus de chances de survivre que les

autres », relate l’urgentologue et profes-

seur à l’université Emory, à Atlanta, aux

États-Unis.

Injectée lors d’une blessure à la tête, la

progestérone diminuerait la réaction in-

flammatoire, et donc l’œdème. Elle frei-

nerait aussi la cascade chimique au cours

de laquelle les neurones moribonds em-

poisonnent les cellules environnantes et

entraînent leur mort.

«C’est le premier médicament qui agit

directement sur les neurones pour prévenir

la mort cellulaire après le trauma», affirme

le chercheur. Plus de 1 000 patients parti-

ciperont bientôt à la dernière étape des tests

aux États-Unis avant une approbation éven-

tuelle du traitement.

Marc Giroux émet toutefois des réserves :

«Il est difficile de généraliser les cas de

traumatismes crâniens; il n’y en a pas deux

semblables. Les chercheurs ont essayé les

stéroïdes, les antioxydants, l’hypother-

mie, et maintenant la progestérone. Mais

il n’y a pas de consensus au sein de la com-

munauté médicale.» Chose certaine, une

fois les neurones abîmés, c’est peine perdue

car ils ne se régénèreront pas.

tique dont le crâne a été coupé en deux par

l’hélice du bateau et un golfeur devenu muet

après avoir reçu une balle à la tête. Quelle

qu’en soit la cause, les cas de traumatismes

crâniens sont rarement simples. «Notre

cerveau est comme un ordinateur, explique

le docteur Giroux. Il suffit d’une petite er-

reur dans un programme, et on se retrouve

avec un bogue généralisé.»

Quand un patient arrive dans son ser-

vice, le médecin commence par scruter son

encéphale. Bien souvent, le choc entraîne

une fracture et provoque des lésions céré-

brales. Mais même quand la boîte crânienne

est intacte, le cerveau peut être atteint à la

suite des secousses violentes auxquelles il

a été soumis.

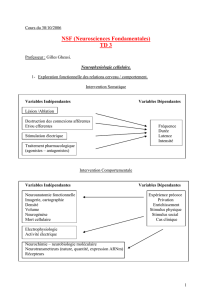

Lorsqu’une voiture entre en collision avec

une autre, par exemple, la décélération su-

bite entraîne le corps des occupants vers

l’avant. Le cerveau, qui flotte dans la boîte

crânienne, en percute les parois

avec force. Au point d’impact, les

neurones son endommagés et meurent

aussitôt. Le contrecoup pro-

jette ensuite le cerveau vers

l’arrière du crâne. Les lobes

frontaux et temporaux sont les

plus touchés, à l’avant et sur les cô-

tés, et parfois les lobes occipi-

taux, à l’arrière.

C’est sans compter

les hémorragies et

les hématomes. Souvent, des ar-

tères et des veines sont sectionnées.

Du sang s’accumule dans la boîte crâ-

nienne, augmentant dangereusement

la pression et détruisant d’autres neu-

rones. Dans ces cas, très graves, la

mémoire, l’attention, la personna-

lité et la motricité sont affectées.

Chez Sonja Boodajee, c’est la région fron-

tale droite qui a été atteinte. «Dans les pre-

miers mois, il a fallu que je réapprenne à

apprendre! Je dessinais comme une enfant

de deux ans. Je confondais certains mots

en parlant. Ma mémoire à court terme était

nulle. J’avais aussi perdu mes inhibitions.

Je parlais sans arrêt et disais des choses

grossières», raconte-t-elle.

n septembre 1994 – elle

avait 22 ans –, elle termine

des vacances de rêve dans

le Sud avec son amou-

reux. Ils roulent vers l’aé-

roport de Mexico quand

il se met à tomber des cordes. «J’ai vu

quelque chose arriver très vite. Je me suis

recroquevillée, tête baissée et bras croisés»,

se rappelle Sonja. Une voiture les percute

24 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010

TÊTE PREMIÈRE

VENEZ VOIR

NOS

INSTALLATIONS

GRANDEUR

NATURE

Sortez des sentiers battus et partez

à la découverte d’Hydro-Québec

en parcourant le circuit électrisant

des centrales, barrages et autres

installations. Gratuites, amusantes,

instructives et fascinantes, ces visites

plairont à toute la famille !

Pour en savoir plus, composez

le 1 800 ÉNERGIE ou consultez le

www.hydroquebec.com/visitez

Il est difficile de généraliser les cas de traumatismes

crâniens; il n’y en a pas deux semblables. Chose certaine,

une fois les neurones abîmés, c’est peine perdue

car ils ne se régénèreront pas.

Quand une voiture entre en collision

avec une autre, la décélération

subite entraîne le corps des

occupants vers l’avant. Le cerveau,

qui flotte dans la boîte crânienne,

en percute les parois avec

force. Au point d’impact,

les neurones son

endommagés et

meurent aussitôt. Le

contrecoup projette

ensuite le cerveau

vers l’arrière du

crâne. Les lobes

frontaux et

temporaux sont les

plus touchés, à l’avant et

sur les côtés, et parfois les

lobes occipitaux, à l’arrière.

© 2010 NUCLEUS MEDICAL MEDIA/WWW.NUCLEUSINC.COM

CLIFFORD SKARSTEDT/LA PRESSE CANADIENNE

cognitives. La moitié avaient subi une com-

motion au hockey, au football ou au soc-

cer. Il a constaté que les séquelles sont plus

importantes chez les adolescents, en parti-

culier pour ce qui est de la mémoire de tra-

vail et la capacité de manipuler des éléments

d’information. «On sait que la circuiterie de

la région frontale, qui est la plus affectée

lors d’une commotion, se solidifie à l’ado-

lescence. Cela pourrait peut-être expliquer

les différences.» Ce qui est sûr, c’est que les

conséquences d’une commotion – des

problèmes de concentration notam-

ment –, peuvent compromettre le che-

minement scolaire des enfants et des ado-

lescents.

À l’Université Laval, on a identifié

d’autres séquelles. Bradford McFa-

eureusement, la ma-

jorité des traumatisés

crâniens s’en sortent

avec des séquelles

beaucoup moins im-

portantes. Le 13 sep-

tembre 2009, le quart-arrière de l’équipe

de football des Carabins de l’Université de

Montréal, Marc-Olivier Brouillette, fonce

avec le ballon vers la zone des buts quand

il est solidement plaqué à hauteur de la poi-

trine et tombe à la renverse. Sa tête frappe

durement le sol. Le joueur de 24 ans perd

connaissance quelques secondes, puis re-

prend ses esprits sur le banc. «J’étais étourdi.

Je ne me souvenais plus du pointage ni dans

quel quart on était.» Pendant plusieurs

jours, il éprouvera de la difficulté à se

concentrer et ressentira des maux de tête.

Mais il reprendra tranquillement l’entraî-

nement et sera de retour sur le terrain deux

semaines plus tard.

Les commotions cérébrales, ou trauma-

tismes crâniens légers, comme celui qu’a

subi Marc-Olivier Brouillette, représen-

tent 85% de toutes les blessures au cer-

veau, mais elles passent la plupart du temps

inaperçues.

«C’est un problème sous-estimé», af-

firme Alain Ptito, neuropsychologue et

chercheur à l’Institut neurologique de Mont-

réal. Ces blessures provoquent des maux de

tête, de la fatigue, ainsi que des problèmes

de mémoire et d’attention qui, normale-

ment, s’estompent dans les jours suivant

le choc. Mais 5% à 15% des victimes gar-

dent des séquelles qui chambardent leur

vie pour toujours.

«On a longtemps pensé que les symp-

tômes ressentis après une commotion

étaient temporaires, notamment parce que

les tests neuropsychologiques et les tech-

niques d’imagerie utilisés jusqu’à mainte-

nant ne permettaient pas de déceler de dif-

férences avec des cerveaux “normaux”»,

poursuit Alain Ptito.

S’il persistait quelques troubles, les mé-

decins les attribuaient à une réaction psy-

chologique au choc. «C’est oublier que ces

gens-là ont eu une atteinte neurologique»,

précise M. Ptito. En fait, jusqu’à 20% d’en-

tre eux souffriront de dépression plus tard,

selon une étude parue en 2007 dans le jour-

nal Medicine and Science in Sports and

Exercise. C’est trois fois plus que dans la po-

pulation en général.

Alain Ptito croit savoir pourquoi. De-

puis des années, il examine des hockeyeurs

et des footballeurs des équipes de l’Uni-

versité McGill. En début de saison, il les

soumet à des tests de mémoire en leur pré-

sentant des images à retenir ou en les plon-

geant dans un environnement 3D simulé

par ordinateur. Quand un athlète subit

une commotion, il repasse les mêmes tests.

On mesure alors son activité cérébrale à

l’aide de l’imagerie par résonance ma-

gnétique fonctionnelle. Chez plusieurs des

patients ayant subi une commotion, on

observe une baisse de l’activité électrique

dans une région associée à la mémoire de

travail et au traitement des tâches cou-

rantes, le cortex préfrontal dorsolatéral.

Par contre, l’activité est plus élevée dans

le cortex orbitofrontal médial et le cortex

cingulaire antérieur, qui sont liés aux émo-

tions. Un profil très semblable à celui re-

marqué chez des personnes dépressives.

«Le brassage violent dans le crâne en-

traîne un étirement des axones, les longs

prolongements des neurones, qui sont les

fils électriques du cerveau. Certains se bri-

sent, causant des lésions dispersées, diffi-

ciles à déceler. Elle n’apparaissent généra-

lement pas lorsqu’on effectue un scan»,

explique Marc Giroux.

Voilà pourquoi certains traumatisés gar-

dent des séquelles qui échappent aux spé-

cialistes, mais qui ne pardonnent pas. Les

recherches ont notamment montré que le

temps de réaction des sportifs ayant subi

une commotion récente est plus lent. Leurs

réflexes sont moins aiguisés. Résultat, ils

courent cinq à sept fois plus de risque de

subir un autre coup à la tête s’ils repren-

nent le jeu trop vite. Or, les commotions

à répétition peuvent s’avérer fatales pour

un cerveau déjà fragilisé; c’est ce qu’on

appelle le syndrome du second impact.

D’où l’importance du repos avant de re-

mettre les pieds sur le terrain, surtout chez

les jeunes athlètes. «Il y a deux fois plus de

commotions chez les enfants sportifs que

chez les adultes, mentionne le neuropsy-

chologue Dave Ellemberg, professeur adjoint

au département de kinésiologie de l’Uni-

versité de Montréal. Pourtant, il n’existe

aucun plan d’intervention. Personne ne sait

trop comment agir dans ces cas-là.»

Le neuropsychologue a comparé la ré-

ponse des neurones chez des enfants de 9

et 10 ans, des adolescents de 14 à 16 ans et

des adultes lorsqu’ils effectuaient des tâches

Juin ~ Juillet 2010 |Québec Science 2726 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010

TÊTE PREMIÈRE

QUAND LA CABOCHE D-

CROCHE

$%&$ $+"&$$!&$

#'$&%#&%$#)

Beaucoup l’ignorent, mais «tomber dans les pommes» à la suite d’un

choc ou entrer dans un coma prolongé relève du même mécanisme. La

seule différence, c’est la durée… et les séquelles.

Quand on reçoit un coup sur la tête, le choc peut perturber l’activité

électrique dans les deux hémisphères du cerveau – on perd

connaissance, car les signaux dans les neurones ne sont plus relayés.

L’évanouissement peut aussi être causé par un manque d’oxygène ou de

glucose dû à un problème de circulation sanguine.

En d’autres occasions, c’est une structure située à la base du cerveau

et responsable de l’état d’éveil (la formation réticulée activatrice), qui

reçoit un choc. Là aussi, la personne perd connaissance et, s’il y a une

lésion dans cette région, le coma risque de se prolonger.

Cependant, si la structure des neurones est préservée, l’endormi

reprendra connaissance – après quelques heures, quelques jours ou

quelques semaines, selon les cas, le temps que le cerveau désenfle et

retrouve sa taille normale. Les fonctions automatiques réapparaissent, le

patient commence à bouger les membres, puis les paupières. Il se réveille.

La durée du coma est en fait proportionnelle à l’importance des

lésions, à l’âge de la personne et à son état de santé avant le

traumatisme. Quant aux séquelles, elles dépendent des régions du

cerveau qui ont été endommagées. Commence ensuite le travail de

réadaptation.

Il arrive cependant que la personne puisse ouvrir les yeux et respirer

par elle-même sans toutefois reprendre conscience. Elle est alors dans

Le quart-arrière des Carabins de l’Université de

Montréal, Marc-Olivier Brouillette, a subi une solide

commotion cérébrale en septembre 2009. Il était

de retour au jeu deux semaines plus tard. On le voit

ici, en novembre 2009, contre le Rouge et Or

de l'Université Laval.

JACQUES BOISSINOT/LA PRESSE CANADIENNE

Une

commotion

risque d’entraîner des

problèmes de concentration

qui peuvent compromettre

le cheminement scolaire

des enfants et des

adolescents.

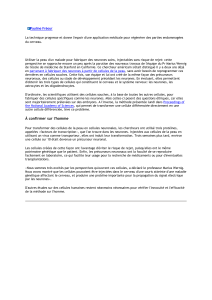

LE CASQUE: EST-CE QUE A PROTØGE

VRAIMENT ?

Au Québec, chaque année, les accidents de vélo causent au moins 30 décès et 200 blessures graves,

la plupart chez des enfants de moins de 16 ans. Les traumatismes crâniens sont responsables des trois

quarts de ces décès et de près de un tiers des blessures graves.

Différentes études statistiques ont démontré que le port du casque diminuait le risque de traumatisme

crânien lors d’accidents ou de chutes.

Cette protection est encore plus efficace en vélo de montagne, en ski et en planche à neige. En prévenant le

contact direct de la tête avec l’obstacle, le casque diminue le risque de fracture et empêche des objets de péné-

trer à l’intérieur du crâne (des branches d’arbre par exemple) et d’atteindre le cerveau. De plus, il dissipe l’énergie

lors du choc, réduisant la transmission de la force de l’impact à la matière grise.

«Mais le casque n’a pas d’effet sur le brassage du cerveau dans la boîte crânienne. Il n’empêche pas celui-ci

de percuter l’intérieur du crâne lors de la décélération, ou le bris d’axones dus à la torsion», précise le docteur

Chez les adultes

%$# &%

&%

%%#'

%$! #% $#

$$&%

Chez les enfants

&%

%$! #% $#

%# &%

&%#

Source : Regroupement des associations

de personnes traumatisées cranio-cérébrales

du Québec

CAP53/ISTOCKPHOTO

à

a

O

dyen, professeur au département de réa-

daptation, a comparé 7 personnes sans

problèmes neurologiques, à 11 autres ayant

subi un traumatisme crânien modéré ou

sévère, mais considérées comme rétablies.

Les participants devaient marcher le long

d’un parcours. Quand celui-ci était dé-

pourvu d’obstacles, les deux groupes l’ef-

fectuaient dans les mêmes temps. Mais

lorsqu’on ajoutait des obstacles et des sti-

muli visuels et sonores «dérangeants», le

groupe de traumatisés réagissait moins

vite. Il semble que leur cerveau ait plus de

difficulté à traiter toutes ces informations.

«Dans un environnement complexe,

comme dans une usine par exemple, ça

peut être dangereux», soutient Bradford

McFadyen. C’est pourquoi il conseille de

tenir compte de l’environnement de tra-

vail quand vient le temps de rentrer au bou-

lot, une marque de prudence qui fait aussi

partie de la réadaptation.

Sa réadaptation, Sonja Boodajee n’au-

rait jamais pu l’accomplir sans une vo-

lonté de fer et un solide soutien de son

entourage. Elle a ainsi pu terminer le bac-

calauréat qu’elle avait entrepris avant

son accident, et décrocher une maîtrise.

Maintenant thérapeute par l’art, elle doit

cependant prendre garde de respecter son

endurance mentale et son niveau d’éner-

gie. «Il faut reconnaître nos limites. Le

plus important dans la vie sont les petites

choses qui nous permettent de fonction-

ner, ici, maintenant.» Elle sait qu’elle

n’est plus tout à fait la même depuis son

accident, et l’accepte : «J’aime à dire que

j’en suis à la quinzième année de ma nou-

velle vie.»

■

QS

28 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010

TÊTE PREMIÈRE

omment le grand

pic, qui cogne du

bec sur un tronc d’arbre

près de 20 fois par se-

conde et jusqu’à 12 000

fois par jour – avec une

force de décélération de

1000 G– réussit-il à évi-

ter le traumatisme crâ-

nien? Et même à se pas-

ser d’un sacré mal de

bloc?

Tout d’abord, contrai-

rement aux humains, la

masse de son cerveau est

petite par rapport à la superficie de son

crâne. La force d’impact est ainsi distri-

buée sur une plus grande surface, endom-

mageant moins l’encéphale.

Le pic possède un crâne épais fait d’os

spongieux. Un coussin cartilagineux, situé

juste à l’endroit où la mandibule s’attache

au crâne, amortit admirablement les chocs.

De plus, le coup donné est toujours per-

pendiculaire à l’axe de la tête et du cou, et

le cerveau occupe presque tout l’espace de

la boîte crânienne. Le brassage de la ma-

tière grise est donc minimisé, ce qui em-

pêche les bris d’axones et les autres lésions.

Les muscles du bec sont très puissants. Le

pic les contracte une milliseconde avant

chaque coup, ce qui

maintient la tête et dis-

tribue la force vers le bas

du crâne, évitant ainsi

que l’impact affecte di-

rectement l’encéphale.

La langue de l’oiseau

est exceptionnelle. Ex-

trêmement longue, elle

est attachée sur le dessus

du bec. Elle fait le tour du

crâne, l’enlaçant com me

une pelote, avant de sor-

tir par-devant. Con trac-

tée à cha que impulsion,

on pense qu’elle aiderait elle aussi à maintenir

la tête, la protégeant encore davantage.

Quant à ses yeux, ils sont bien à l’abri.

Une membrane s’abaisse avant chaque

coup, empêchant les éclats de les blesser,

et retient les globes oculaires qui seraient

autrement éjectés hors de leur orbite sous

la force des impacts!

Dans les années 1970, la question a in-

téressé le psychiatre états-unien Philip

May et, plus récemment, l’ophtalmolo-

giste Ivan Schwab. Tous deux ont reçu le

prix Ig Nobel (ces prix qui récompensent

les recherches farfelues ou absurdes) d’or-

nithologie en 2006 pour avoir résolu ce

«casse-tête». M.G.

Titulaire d’un permis du Québec

www.veloquebecvoyages.com

514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 506

Inscrivez-vous avant le 4 juin et économisez.

Photo : Gaétan Fontaine

VÉLO + PARCOURS INÉDIT + APRÈS-VÉLO =

DE VRAIES VACANCES!

! $$ &#!$%#&%$#)-

&## $ &$ &$$!##

ISTOCKPHOTO

1

/

4

100%