agrégation interne et CAERPA de philosophie

Concours du second degré

Rapport de jury

________________________________________________________________________________

© www.education.gouv.fr

Concours : Agrégation interne et CAERPA

Section : Philosophie

Session 2015

Rapport de jury présenté par :

Monsieur Paul MATHIAS

Inspecteur général de l’Éducation nationale

Doyen du groupe de philosophie

Président du jury

Les rapports des jurys de concours sont établis sous la responsabilité des

présidents de jury.

SOMMAIRE

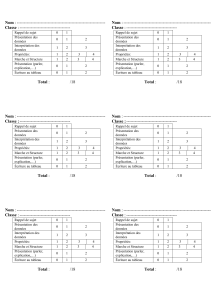

COMPOSITION DU JURY 7

PRÉAMBULE 9

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ 11

PREMIÈRE ÉPREUVE EXPLICATION DE TEXTE 11

Données concernant l’épreuve 11

Rapport d’épreuve 13

DEUXIÈME ÉPREUVE DISSERTATION 19

Données concernant l’épreuve 19

Rapport d’épreuve 19

ÉPREUVES D’ADMISSION 25

PREMIÈRE ÉPREUVE LEÇON 25

Données concernant l’épreuve 25

Rapport d’épreuve 27

DEUXIÈME ÉPREUVE EXPLICATION DE TEXTE 31

Données concernant l’épreuve 31

Rapport d’épreuve 37

DONNÉES STATISTIQUES GLOBALES 47

1. Bilan de l’admissibilité 47

• Agrégation interne 47

• CAERPA 47

2. Bilan de l’admission 47

• Agrégation interne 47

• CAERPA 47

3. Répartition par académie d’inscription 48

• Agrégation interne 48

• CAERPA 49

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

1

/

49

100%