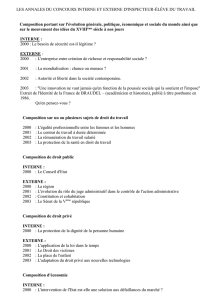

historien être contestation

1

1

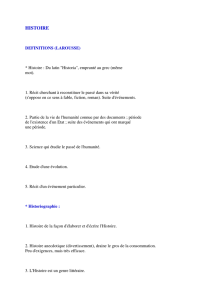

Histoire et historiens : Les paradigmes historiques et leurs

mutations au cours des XXe et XXIe siècles

Introduction :

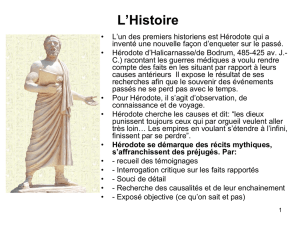

Reinhart Koselleck a montré que "le concept actuel d'histoire [...] s'est élaboré seulement vers la fin du

XVIIIe siècle". La philosophie des Lumières et la Révolution française ont bouleversé les rapports que

les hommes entretenaient, traditionnellement, avec le temps. Alors que l'histoire était appréhendée

comme une pluralité d'exemples, elle apparaît de plus en plus comme un singulier collectif, la somme

de toutes les expériences humaines. Un même concept sert désormais à nommer à la fois l'histoire en

tant que réalité et en tant que réflexion sur cette réalité. Ces bouleversements des manières de penser

donnent naissance à l’histoire universelle et à la philosophie de l’histoire (Kant, Schiller, Herder,

Voltaire…). Du coup ce ne sont pas seulement les questions que l’on pose à l’histoire qui changent

mais aussi les objets de l’histoire, les méthodes et les formes d’écriture.

Plus tard, dans le dernier quart du XIXème siècle, la philosophie de l’histoire a été remise en

cause par ceux qui voulaient faire de l’histoire une discipline scientifique en la détachant des

téléologies. Ce changement a permis l’éclosion de l’histoire universitaire et de ce que nous nommons

« l’école méthodique ».

Deux lectures historiographiques peuvent être faite de cette rapide séquence de « révision » du

cours précédant. La première lecture insiste sur les ruptures et considère qu’il y a, au cours du

XIXème siècle, deux façons radicalement différentes d’envisager l’histoire, incompatibles, c'est-à-dire

que le triomphe de la seconde suppose la défaite de la première. La seconde lecture insiste sur les

continuités, considérant qu’après la grande rupture des Lumières, l’histoire connait une évolution vers

toujours plus de rigueur méthodologique, des changements de centres d’intérêt (de la monarchie à la

République par exemple) et de style d’écriture mais pas de changement fondamental.

Les partisans de la théorie des ruptures s’appuient sur une conception de l’histoire de la

science proposée par l’épistémologue des sciences Thomas Kuhn dans un ouvrage devenu un

classique, La structure des révolutions scientifiques (1962). Pour Kuhn l’existence d’un "paradigme"

scientifique suppose la constitution préalable d'une communauté de chercheurs ayant reçu la même

formation, assimilé la même littérature technique dont ils ont retiré le même enseignement. Dans ce

cadre, un "paradigme"' peut être considéré comme l'ensemble des croyances, des valeurs et des

techniques qui sont communes aux membres du groupe considéré à une époque considérée. C'est ce

que Kuhn appelle la "matrice disciplinaire". Kuhn insiste sur le fait que ces matrices disciplinaires

permettent à la science de produire des savoirs solides, fortement corrélés et produisent des

explications du monde qui servent les sociétés dans lesquelles elles s’épanouissent. Ces paradigmes ont

le défaut de leur qualité : la stabilité. Toute production scientifique qui « sort du paradigme » est

qualifiée de non scientifique, c’est ce qui est arrivé à Galilée). Il faut que le paradigme épuise son

efficacité à rendre compte du réel et à servir la société pour qu’intervienne une « révolution

scientifique » souvent après plusieurs échecs de précurseurs malheureux, pour qu’un nouveau

paradigme s’impose. Ainsi la science progresserait par cycles et par à coup.

Ce concept de paradigme est-il pertinent en ce qui concerne la discipline historique au XXème

siècle ? L’intitulé du cours d’aujourd’hui tend à répondre « oui », je vais essayer de vous donner les

éléments du débat à travers un récit de l’historiographie du XXème siècle en interrogeant les ruptures

et les continuités dans les conceptions et les façons de faire l’Histoire, pour repérer d’éventuelles

« révolutions scientifiques » réussies ou avortées qui justifieraient l’application de la théorie khunienne

à la discipline historique. Nous partirons d’une première « rupture supposée : celle qui est marquée par

la naissance de la revue des Annales. C’est l’évolution de cette revue qui nous permettra de nous

interroger sur la réalité de deux autres changements de paradigme après la Seconde Guerre mondiale

et dans les années 70 et nous terminerons en examinant l’impact des « tournants » des années 90 sur

l’histoire française actuelle.

2

2

I. La naissance des Annales : rupture ou continuité ?

L’expression même « école des annales » est contestable et contestée : quelle unité dans le temps ?

quelle unité dans les approches ?

A/ Une revue dans le siècle 1929-1946 : les Annales d’Histoire Economique et Sociale

Lorsque Lucien Febvre et Marc Bloch, tous deux à l’université de Strasbourg, fondent la revue

qu’ils nomment Annales d’histoire économique et sociale en 1929, c’est le fruit d’un choix de rupture

avec la partie de leurs collègues (et maîtres) qui « règne » sur l’Histoire universitaire depuis un demi-

siècle et que l’on a, par la suite, nommé « méthodistes ». Les jeux d’ambition personnelle et de pouvoir

universitaire y sont sans doute pour quelque chose mais la rupture est avant tout idéologique.

Les Lavisse, Langlois et Seignobos avaient fait de l’Histoire dans un contexte où il s’agissait de

fournir un passé à la République et à la Nation dans sa préparation de la Revanche et d’imposer

l’Histoire comme une discipline universitaire. Tout naturellement ils avaient fait une Histoire du

politique, dans le cadre national et avec des objets et des méthodes spécifiques bien séparées de ceux

des autres sciences sociales.

Lucien Febvre et Mac Bloch affichent leur rejet d’une histoire ainsi au service du politique : ce

sera une constante du discours « annaliste ». Ils affichent leur rejet d’une histoire enfermer la

reconstitution d’un passé conçu principalement comme le récit d’évènements dont le seul lien est la

succession chronologique, enfermée dans le cadre de la seule recherche historique sans prendre en

compte les apports des autres sciences sociales (économie sociologie ethnologie…) enfermée dans le

cadre national associé aux archives nationales.

Le premier éditorial des Annales insiste sur la rupture qui consiste à faire tomber le mur qui

séparait l’Histoire des autres « sciences humaines ». Autre constante du discours analyste. Ce

rapprochement supposait un terrain de recherche commun. L’économie, la sociologie, l’ethnologie,

l’anthropologie, la géographie de l’école vidalienne sont implantées dans l’université, ces domaines de

recherches sont eux aussi en quête de scientificité. La psychologie, la philosophie, la linguistique

naissante sont moins implantées et suspectes de subjectivité, elles ont par ailleurs l’image de sciences

« bourgeoises » tournée sur l’introspection quand l’heure est au mouvement social. Ainsi dans son

livre sur la religion de Rabelais, Febvre explique pourquoi Rabelais ne « pouvait pas être athée » dans

le contexte intellectuel de son époque, il décrit un individu « prisonnier de son temps », des structures

de pensée en s’attachant davantage au contexte dans lequel a vécu son personnage qu’au personnage

lui-même. Rabelais est moins le sujet du livre que la religiosité au XVI°s. Cette idée de la primauté du

social sur l’individu rapproche les historiens des sociologues et des économistes, elle constitue

jusqu’au années 90 en tout cas une obsession des Annales (peut-on parler de paradigme ?), que nous

retrouverons porté à son paroxysme chez le meilleur élève de Lucien Febvre, Fernand Braudel.

Les historiographes des Annales ont tous souligné l’importance de l’expérience de la Grande

Guerre, en particulier pour Marc Bloch. L’expérience collective, le poids du nombre et la faiblesse des

individus que Bloch a éprouvé dans son expérience du front, puis ses interrogations sur l’étrange

défaite » de 1940 l’incite à rechercher des explications plus « profondes » que le choix des « grands

hommes » dans les évolutions de la société… Pour comprendre le monde dans lequel ils vivent les

historiens doivent s’intéresser aux collectifs. Le rôle des grands hommes apparaît comme contingent à

l’heure où les masses écrivent l’histoire. Le contexte du premier vingtième siècle guerre, révolution,

totalitarismes, apparaît aux historiens comme l’avènement du nombre. François Dosse fait par ailleurs

observer que si les Annales ne sont pas nées de la crise économique, la coïncidence est cependant

parlante : elle dit que la revue émerge dans un contexte ou la diplomatie (après l’épisode des traités) a

cédé le pas à l’économie comme le « rouage essentiel du pouvoir ». L’Histoire est fille de son temps !

3

3

B/ Les orientations épistémologiques : peut-on parler d’un paradigme des Annales ?

Dans l’éditorial du numéro du premier anniversaire (« Au bout d’un an, Annales 1930) les

directeurs écrivaient : « Si on avait mieux connu l’histoire économique, la situation économique, la

situation contemporaine en aurait été mieux élucidée »

C’est une position forte de la revue : toute histoire est contemporaine. Cette expression est du

philosophe italien Benedetto Croce. Cette position conduit Marc Bloch et Lucien Febvre à faire la

part belle à la période contemporaine dans la revue (Olivier Desmoulin a compté 42% des articles

entre 29 et 39).

Mais « contemporaine » l’Histoire l’est surtout, au sens où l’affirmait Croce, parce qu’elle

répond toujours à des problèmes que se posent les contemporains. On l’a vu c’était le cas des

historiens méthodistes qui s’occupait d’histoire politique et diplomatique, sans doute de façon assez

peu consciente. Febvre et plus encore Bloch en font un principe fondateur.

Dans son Rabelais, Lucien Febvre met en œuvre la première dimension de ce principe : la

problématisation. Il part explicitement d’un problème : l’incroyance supposée de Rabelais. Il construit

son étude à partir de cette hypothèse qu’il s’efforce d’invalider par l’étude du contexte dans lequel

évolue son sujet. Cette démarche hypothético-déductive est radicalement opposée à celle des

« méthodistes » pour lesquels l’histoire était avant tout « reconstitution du passé révolu ». C’est aussi à

travers ce type de démarche que l’Histoire s’ouvrait aux autres sciences sociales (sociologie, économie,

anthropologie…) qui s’attachent à « construire leur objet » selon une formule dont je vous ai déjà

parlé.

Selon Marc Bloch, dans l’Apologie pour l’histoire (1942), ce qui fait l'importance d'un

problème historique, ce n'est pas, principalement, la perspective théorique qui le sous-tend, mais le fait

que les historiens concernés soient d'accord pour privilégier l'étude de ce problème. La perspective

développée dans l'Apologie repose donc sur deux principes indissociables: pour élaborer leurs

questionnements et leurs vérités, les historiens doivent être à l'écoute du monde extérieur, mais dans

le même temps, ils doivent se montrer capables de "traduire" dans leur propre langage ses

interrogations et ses innovations. Selon lui, ce qui différencie la littérature et les sciences, c'est le fait

que ces dernières sont capables d'élaborer un langage commun à tous les chercheurs qui les

pratiquent.

L’articulation entre problématique sociale et problématique savante est au cœur de la réflexion

de Marc Bloch. L'historien s'adresse à deux communautés de lecteurs qu'il faut distinguer: la

communauté de savoir (les "historiens de métier") et la communauté de mémoire (le "grand public").

La difficulté tient au fait que les deux univers sont étroitement imbriqués. Marc Bloch insiste sur le

fait que l'exercice du métier d'historien exige un va et vient permanent entre le monde social, dont le

savant fait partie et auquel il est tenu de rendre des comptes, et la communauté professionnelle dont il

dépend. Les thèmes de recherche sur lesquels il travaille ne sont pas sans rapport avec les curiosités

ou les préoccupations qui dominent la société de son temps. Mais ils ne deviennent des problèmes

véritablement "historiques" que si l'historien est capable de les transformer en objets de recherche

adaptés aux exigences scientifiques de sa communauté. Dans un second temps, il doit néanmoins

restituer à la société les connaissances qu'il a élaborées grâce à ce travail de distanciation, afin d'aider

les hommes "à mieux vivre" en les guidant dans leurs activités pratiques. C'est grâce à ce double

mouvement que l'histoire peut à la fois conserver son autonomie et assumer son rôle social.

Ainsi s’établi un lien entre le présent (qui pose les questions) et le passé (qui apporte des réponses).

L’histoire contemporaine et le présent sont dans une continuité mais, pour les historiens des

Annales, le passé est passé, c’est bien ce qui différencie le passé historique du passé mémoriel. Il faut

donc, aux historiens, résoudre le problème qui consiste à comprendre les hommes du passé, bien

qu'ils n'appartiennent pas au même monde. Pour Marc Bloch, cette compréhension est possible par le

fait que les hommes à travers le temps ont en commun des caractéristiques qui définissent l'humanité

dans son universalité. C’est cette universalité qui permet aux historiens d’employer des concepts

comme «pouvoir, guerre, économie, classe sociale » à propos de périodes où ces concepts n’existaient

pas.

4

4

Pour autant ces historiens ne sont pas dupes de l’écart qui existe entre le discours des

historiens et la « vérité » historique. S'il n'existe aucun critère universel permettant d'évaluer l'activité

scientifique, il revient à chaque discipline d'élaborer ses propres normes de vérité. Comme les

"méthodistes" du début du XXe siècle, Marc Bloch pense lui aussi qu'une connaissance peut être

considérée comme "vraie" quand elle est acceptée comme telle par l'ensemble des spécialistes du

domaine concerné.

Au plan des méthodes de l’histoire, Marc Bloch et Henri Irénée Marrou s’attaquent à la

méthode érudite : Marrou : « peu à peu s’accumulent dans nos fiches le pur froment des « faits » :

l’historien n’a plus qu’à les rapporter avec exactitude et fidélité, s’effaçant devant les témoignages

reconnus valides. En un mot, il ne construit pas l’histoire, il la retrouve » Bloch : « Beaucoup de

personnes et même, semble-t-il, certains auteurs de manuels se font de la marche de notre travail une

image étonnamment candide. Au commencement, diraient-elles volontiers, sont les documents.

L’historien les rassemble, les lit, s’efforce d’en peser l’authenticité et la véracité. Après quoi, et après

quoi seulement, il les met en œuvre. Il n’y a qu’un malheur : aucun historien, jamais, n’a procédé ainsi.

Même lorsque d’aventure il s’imagine le faire ». C’est au manuel de Louis Halphen paru en 1946 qu’il

fait allusion « II suffit, de se laisser en quelque sorte porter par les documents, lus l'un après l'autre,

tels qu'ils s'offrent à nous, pour voir la chaîne des faits se reconstituer presque automatiquement. »

La source écrite n’est plus uniquement le texte : les historiens s’emparent de tout ce qui « fait trace »

iconographie (pas seulement artistique) objets (charrue) cartes… et du coup la source n’a plus de

limite. La perspective d’une fin du travail de l’histoire avec la fin du dépouillement des archives que

pouvait envisager Langlois et Seignobos disparaît.

Après les remous de la période de la guerre et la disparition de Bloch, Lucien Febvre prépare la relève

en annonçant un vent nouveau (éditorial du premier numéro de 1946 qui justifie le changement de

nom) avant de passer la main à un groupe de jeunes historiens qu’il a contribué à former autour d’une

pratique renouvelée du métier et de quelques convictions solidement établies. Retenons trois éléments

de cet héritage dans la pratique du métier

- L’appui sur la méthode historique

- L’importance des enquêtes collectives

- Le renouvellement des sources

Et cinq principes :

l’histoire est une : pas de cloisons étanches entre économie, politique, idées, art, etc ; Febvre

parle d’Histoire totale (notamment à propos d’Henri Pirenne, médiéviste, historien des villes)

l’historien procède par problèmes : le document ne répond que si on l’interroge, le travail de

l’historien repose sur des hypothèses de travail qu’il tente de vérifier à la lumière des

documents.

l’histoire traite des faits de masse plus que des « événements » ;

L’histoire ne traite pas seulement des faits matériels mais aussi des faits idéels (mentalités,

représentations…)

il existe une hiérarchie, et un jeu réciproque entre économies, sociétés, civilisations (cf. Marx :

infrastructures, structures, superstructures).

II. Le temps des géants : Labrousse, Braudel, 1946-fin des années 80

A/ Le modèle Labroussien

1) L’économie et les forces profondes

Dans la période précédente sous l’impulsion de Georges Lefebvre (moderniste spécialiste de

l’histoire rurale et de la Révolution) et du sociologue Maurice Halbachs, les Annales avaient déjà

privilégié l’histoire économique et sociale. Désormais celle-ci devient hégémonique. A la Sorbonne

règne pendant près de quarante ans, Ernest Labrousse qui place l’histoire économique au cœur de la

discipline historique. Son influence est telle que l’un de ses disciples, Pierre Chaunu peut affirmer «

toute l’école historique française est labroussienne. La pensé de Labrousse est tellement incorporée à

5

5

notre pratique de l’histoire (traitement du matériau et conceptualisation du discours) qu’il arrive qu’on

en oublie l’origine tant elle est devenue indiscernable à force d’avoir triomphé ».

Camille-Ernest Labrousse est à l’origine un économiste, il s’est imposé aux historiens (par

l’entremise de Georges Lefebvre) par sa démarche originale. La thèse de Labrousse (esquisse du

mouvement des prix et des revenus en France au XVIII° siècle, 1933) et son second grand ouvrage

fondateur (la crise de l’économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution,

P.U.F, 1944) posent la méthode labroussienne : une extrême rigueur dans la collecte des données et la

critique de la source (mercuriale des prix pour l’esquisse), une mise en série des informations pour

produire des « faits historiques » qui se définissent par la répétition et non par l’unicité, Labrousse

privilégie le régulier au détriment du singulier, une maîtrise des outils conceptuels de l’économie mis

au service de l’interprétation de ces faits et non l’inverse, une recherche des liens de causalités entre les

évolutions ainsi construites (prix, revenus, rente…) et les faits sociaux (Révolution).

Ce qui fait la force du modèle c’est le fait qu’il ne se réduit pas à une histoire économique

descriptive mais que les fluctuations de l’économie à travers les cycles de moyenne durée (10 ans cycle

Juglar) ou de longue durée (40-60 ans cycle Kondratieff) sont considérés comme des forces profondes

qui expliquent les faits sociaux. Pour parvenir à ce résultat Il faut comparer l’évolution des revenus

des différents groupes sociaux et observer leurs contradictions. Ainsi l’histoire économique du

XVIIIème siècle est-elle toute entière vouée à l’explication de l’évènement social par excellence qu’est

la Révolution Française. Labrousse démontre qui celle-ci intervient au moment où deux cycles (Juglar

et Kondratieff) sont à leur sommet c'est-à-dire à un moment où les écarts sont les plus forts entre les

revenus des salaires et les revenus de la rente foncière, entre les revenus des salaires et les prix. Le

modèle Labroussien fonctionne comme une pyramide dont la base est l’économie, sur laquelle se

construisent les réalités sociales (en particulier les différences de classe), la politique arrivant en fin de

raisonnement comme la résultante, la mise en acte des forces profondes. Du coup le travail de

l’historien se détache de l’écume du politique considéré comme superficielle pour s’intéresser aux

forces profondes. Le schéma emprunte largement à Marx. Labrousse a quitté le Parti Communiste

auquel il avait adhéré dans sa jeunesse dès les années 30, il demeure cependant marxiste dans sa

conception de la relation entre l’économie et la société.

2) La méthode sérielle

Ce qui permet à Labrousse d’emporter l’adhésion des historiens, y compris non marxistes

comme Braudel par exemple, c’est la position médiane qu’il adopte entre la simple restitution de

l’information de ses sources (attitude de l’histoire historisante) et la généralisation théorique (attitude

des sciences économiques). Bernard Lepetit expliquait sa démarche ainsi : « en schématisant le prix

relevé à la halle de Charleville est un prix réel, mais suspect de fausseté, tandis que le prix moyen du

royaume est un prix vrai mais sans réalité au sens ou il ne correspond à aucune expérience vécue. On

voit bien l’intérêt de la mercuriale pour résoudre la tension entre le principe de réalité et le principe de

vérité : par nature le document est représentatif du prix local et par sa masse du prix national ». C’est

l’ancrage dans le réel qui rattache la démarche à l’histoire classique et la capacité à lui en faire dire

davantage qui lui donne sa force novatrice.

Et pour maintenir ce fragile équilibre entre la généralisation et la prise en compte du « réel »,

Labrousse privilégie la monographie régionale et lance ainsi de grandes enquêtes, dont les Annales se

font le relais, sur le mouvement des prix dans les provinces sous l’Ancien Régime, formant pour cela

plusieurs générations d’historiens aux méthodes de l’histoire économique sérielle.

Labrousse lance une série d’études sur les groupes sociaux, dont la définition, préalable à la

recherche, est donnée par le critère économique (position dans le processus de production). Ce

qu’exprime clairement Jean Bouvier en 1965, « les « différences économiques sont le bâti sur lequel

prennent corps les diverses classes sociales ». Cette objectivation des groupes sociaux, pendant une

trentaine d’années, (jusqu’au années 70) a servi la production historique. Pour comparer les enquêtes il

fallait utiliser des catégories comparables.

Cette histoire sociale trouve en effet sa scientificité dans la démarche sérielle : elle s’organise

autour du dépouillement systématique de sources quantifiables (les mercuriales des prix pour les

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%