Historisation de la didactique de l`histoire : démarches de - Hal-SHS

Historisation de la didactique de l’histoire : d´emarches

de pens´ee historienne et apprentissage de l’histoire

Didier Cariou

To cite this version:

Didier Cariou. Historisation de la didactique de l’histoire : d´emarches de pens´ee historienne

et apprentissage de l’histoire. De Boeck. Les didactiques en question(s). Etat des lieux et

perspectives pour la recherche en formation, De Boeck, pp.69-78, 2012. <hal-01020791>

HAL Id: hal-01020791

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01020791

Submitted on 8 Jul 2014

HAL is a multi-disciplinary open access

archive for the deposit and dissemination of sci-

entific research documents, whether they are pub-

lished or not. The documents may come from

teaching and research institutions in France or

abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est

destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents

scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,

´emanant des ´etablissements d’enseignement et de

recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires

publics ou priv´es.

1

Article paru dans : Marie-Laure Elalouf, Aline Robert, Anissa Belhadjin & Marie-France

Bischop (s.d.) (2012). Les didactiques en question(s). Etat des lieux et perspectives pour la

recherche et la formation. Bruxelles : De Boeck, p. 69-78.

Didier CARIOU, maître de conférences en didactique de l’histoire à IUFM de Bretagne (école

interne de l’UBO), CREAD EA 3678

Courriel : [email protected]

Historisation de la didactique de l’histoire. Les démarches de pensée

historienne et l’apprentissage de l’histoire

Mots-clés : didactique de l’histoire, mémoire sociale, représentations sociales, modèle

d’apprentissage, pratiques langagières

En didactique de l’histoire, le modèle de compréhension de l’activité des élèves et des

situations d’enseignement / apprentissage emprunte à différents champs des sciences sociales.

Si la fonction de l’histoire scolaire consiste à transmettre les énoncés élaborés par les

historiens, elle construit surtout la conscience historique (Koselleck, 1990) des élèves, qui

permet de se penser dans l’histoire et de penser l’histoire à des fins d’appropriation du savoir

historique. Il existe un consensus dans la communauté des didacticiens de l’histoire pour

considérer que l’apprentissage de l’histoire suppose une entrée par les modes de pensée

historienne (Moniot, 1993). Ses liens étroits unissent l’histoire enseignée, la didactique de

l’histoire, la science historique et son épistémologie qui ont en commun d’entretenir des

relations complexes à la mémoire sociale. C’est pourquoi l’analyse des situations

d’apprentissage de l’histoire scolaire suppose la mobilisation, par un bricolage non stabilisé,

de modèles d’intelligibilité qui mettent en lumière les dimensions sociales de cet

apprentissage.

Les références de l’histoire scolaire

L’histoire scolaire en France se trouve à la croisée de diverses références (Moniot,

2001). La principale est l’histoire des historiens qui produisent les savoirs transmis ensuite

dans les classes d’histoire en les scolarisant pour les mettre à la portée des élèves. Depuis une

vingtaine d’années, les programmes scolaires intègrent les avancées historiographiques, telles

la réflexion historienne sur le totalitarisme, la « brutalisation » et la culture de guerre pour la

Première Guerre mondiale, ou encore les diverses mémoires de la Seconde Guerre mondiale.

2

En outre, l’historiographie nous renseigne sur les conditions de production par les historiens

des savoirs transmis dans les classes d’histoire. La connaissance de ce processus permet de

construire des séquences d’apprentissage en classe et d’envisager les voies par lesquelles les

élèves pourront à leur tour appréhender ces savoirs.

Mais l’histoire scolaire est surtout partie prenante du monde social. Lors de son

institutionnalisation dans le courant du XIXe siècle, elle présentait à tous les petits Français

une histoire commune consensuelle et largement imaginée afin de produire du lien social et

civique (Hery, 1999). Ce « récit national » devait installer la République dans le cœur et

l’esprit de tous les futurs citoyens pour surmonter les divisions politiques, sociales et

religieuses occasionnées par la période révolutionnaire, afin d’assimiler cet épisode fondateur

de la société française moderne (Prost, 1996). Ce passé commun est toujours sensé donner du

sens au « vivre ensemble » dans la République : puisque nous partageons une histoire

commune, alors nous pouvons vivre ensemble. Aujourd’hui encore, tous les programmes

d’histoire, du Cycle 3 à la classe de Terminale, insistent sur cette dimension civique qui

informe une mémoire sociale (Halbwachs, 1950). Mais l’histoire scolaire comme l’histoire

savante s’appuient en même temps sur cette mémoire sociale : l’histoire pose au passé les

questions qui se posent au présent dans la société. Interpelés par les enjeux mémoriels de

l’esclavage, de la Shoah, de la Guerre d’Algérie et de la colonisation, les historiens

développent la recherche sur ces diverses questions qui alimentent l’enseignement des

« questions socialement vives » dans les programmes de l’histoire scolaire. Marc Bloch

(1949) rappelait en outre que l’intelligibilité des hommes du passé supposait une mobilisation

de nos compétences d’intelligibilité du monde social présent : l’historien comprend les

hommes du passé comme il comprend les autres dans son expérience sociale présente (Prost,

1996). De même, les élèves sont supposés mettre en œuvre leurs compétences sociales pour

comprendre les hommes du passé, leurs intentions et leurs agissements.

L’ambivalence de la référence, pour l’histoire scolaire comme pour l’histoire savante,

fonde un double questionnement fort en didactique de l’histoire, celui de la continuité entre

l’histoire savante et l’histoire enseignée et celui de la place de la mémoire sociale dans

l’intelligibilité des situations d’enseignement / apprentissage.

Quelle transposition didactique dans l’enseignement de l’histoire ?

Le lien entre la science historique et l’histoire enseignée conduit à rejeter toute idée de

rupture entre la pensée scientifique et la pensée sociale, entre la pensée historienne savante et

la pensée scolaire. Cette continuité pose elle-même un certain nombre de questions.

3

Ce lien tient à la nature du raisonnement historique dont on sait qu’il relève du

raisonnement naturel et qu’il mobilise la mémoire sociale des individus (Passeron 2006). On

suppose alors une continuité entre le raisonnement expert des historiens et le raisonnement

profane que les élèves mobilisent à leur niveau (Lautier, 2001). La différence entre les uns et

les autres tient au niveau de maîtrise de la méthode historique et aux finalités de son exercice

car ne s’agit jamais de faire des élèves des « petits historiens ». Les démarches de pensée

mobilisées par les élèves, quand ces derniers sont réellement placés en situation

d’apprentissage, nous sont connues par l’épistémologie de l’histoire et des sciences sociales.

Il s’agit de la périodisation, de la conceptualisation qui opère par comparaison et par

typologie, selon la logique du raisonnement naturel, et de l’explication historique qui articule

la compréhension au sens de Dilthey à l’explication compréhensive de Max Weber et à

l’explication nomologique (Ricoeur, 1983).

Pour envisager la nature de cette continuité, les didacticiens de l’histoire se situent

entre le modèle de la « transposition didactique » de Michel Verret et Yves Chevallard et

celui de la « discipline scolaire » d’André Chervel. Ils penchent plutôt vers le second modèle

pour analyser des situations habituelles d’enseignement, du côté des enseignants. Ce dernier

envisage une certaine autonomie du savoir historique scolaire considéré comme une

« vulgate » consensuelle et éloignée du savoir scientifique (Tutiaux-Guillon, 2001). Mais il

semble moins efficace si l’on se préoccupe des situations d’apprentissage, du côté des élèves.

Dans ce cas, les chercheurs bricolent avec des modèles empruntés aux autres didactiques et

aux sciences sociales, si bien que la didactique de l’histoire semble être un champ encore bien

peu structuré (Gérin-Grataloup et Tutiaux–Guillon, 2001 ; Allieu-Mary et Lautier, 2008).

Les recherches empiriques en didactique de l’histoire étudient des situations

d’apprentissage organisées selon un modèle constructiviste de « mise en activité » des élèves

à partir de documents d’histoire qui, si l’on met de côté toutes les dérives auxquelles il donne

également lieu, favoriserait davantage l’apprentissage. On sait en effet que les situations

classiques d’enseignement / apprentissage de l’histoire selon le modèle du cours magistral

dialogué donnent peu à voir sur un apprentissage effectif des élèves. Les recherches sur les

situations habituelles de classe mettent en évidence une organisation de la séance selon une

succession de « boucles didactiques » : question du professeur / réponses des élèves /

évaluation de la réponse / formalisation par le professeur / apport de compléments. Le modèle

est caractérisé par une « faible intensité » de l’activité des élèves qui renforce un régime de

vérité fondé sur l’adhésion des élèves à la parole du maitre (Audigier et alii, 1996). Ces

situations relèvent d’avantage d’une logique de communication que d’une logique

4

d’apprentissage. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dès la fin du XIXe siècle, les

instructions officielles incitaient les enseignants d’histoire à parler moins en classe et à faire

travailler davantage les élèves sur des documents (Héry, 1999).

Un modèle d’apprentissage de l’histoire

Même en l’absence d’un paradigme dominant, il existe un consensus autour du

« modèle intermédiaire d’apprentissage de l’histoire » construit par Nicole Lautier (1997)

dans le cadre de la psychologie sociale et de la théorie des représentations sociales de S.

Moscovici (1976). Ce modèle, fondé sur la continuité des démarches de pensée historienne et

du raisonnement naturel, établit que les élèves, placés en situation de construction du savoir,

transforment dans un premier temps le savoir historique en un savoir du sens commun. Ils lui

donnent du sens en l’intégrant à leur univers de pensée habituel par un rapprochement avec

des savoirs déjà-là : des savoirs scolaires assimilés, une psychologie et une sociologie naïves

sur le comportement habituel des hommes en sociétés, des représentations sociales. Suivant la

tendance du raisonnement naturel à comparer sans cesse pour comprendre une situation

nouvelle à l’aune d’une situation déjà vécue ou déjà connue, ce rapprochement peut s’opérer

par le moyen de raisonnements par analogie (Cariou, 2004). Les rapprochements spontanés

sont souvent anachroniques ou abusifs : en raison des modalités de son exercice du pouvoir,

Louis XIV est parfois assimilé à Hitler. Les concepts historiques sont construits par ces

rapprochements qui produisent des typologies car la conceptualisation en histoire n’opère ni

par induction ni par déduction mais par « généralisation successives » : les caractéristiques

communes à des faits analogues ou regroupés dans une même typologie constituent les

propriétés du concept qui les subsume (Prost, 1996). Les concepts historiques sont des

« concepts empiriques » et des « semi noms propres » qui résument l’observation de différents

faits analogues (Passeron 2006). A la différence des concepts scientifiques, ils doivent être

contextualisés et longuement déployés pour être compréhensibles.

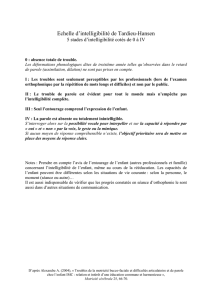

Le modèle d’apprentissage de Serge Moscovici permet d’analyser finement les

modalités de transformation du savoir historique en un savoir du sens, dans les productions

écrites des élèves. Il s’agit des processus d’objectivation - pris au sens de « réification » - des

représentations sociales par lesquels les profanes se représentent les concepts en rendant

concret l’abstrait, en associant une image à un concept, une chose à un mot, etc. (Moscovici,

1976 ; Moscovici et Hewstone, 1984). Par exemple, la personnification associe une théorie ou

un savoir à un individu symbolique qui lui donne une existence concrète : Louis XIV incarne

la monarchie absolue. La personnification est un procédé d’écriture courant des historiens et

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%