Culture(s) et toxicomanies : l`apport de l`anthropologie

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009 28

I

n

f

l

u

e

n

c

e

s

i

n

f

l

u

e

n

c

e

s

I

n

f

l

u

e

n

c

e

s

Culture(s) et toxicomanies :

l’apport de l’anthropologie

Anthropological data about drug addictions

Robert Berthelier*

Sachant qu'il n'y pas de culture sans drogue(s), les anthropologues

se sont de longue date intéressés à la consommation de substances

psychoactives dans les différents types de sociétés, traditionnelles

comme industrielles. Ils estiment, à tort ou à raison, que les

problématiques qui les sous-tendent pourraient aider à

comprendre l'essor des toxicomanies dans notre culture. Éclairage…

* Psychiatre, 5, allée des Cailles, 91210 Draveil.

UNE MACHINE À ORDONNER

LA JOUISSANCE

H. B.M. Murphy avait, en 1987, posé le cadre

général de la question : "Bien qu’il soit géné-

ralement acquis que la toxicomanie résulte

de la rencontre entre la possibilité de se pro-

curer de la drogue et une attirance personnelle

– ce qui rejoint l’aphorisme fameux de Claude

Olivenstein, pour qui elle naît de la rencontre

entre un produit, un sujet et un moment so-

cio-culturel –, il existe de nombreuses sociétés

dans lesquelles les drogues sont disponibles et

dont les membres sont ni plus ni moins équi-

librés qu’ailleurs, mais dans lesquelles l’abus

des drogues présentes sur le marché est rare….

Les facteurs socio-culturels doivent donc être

considérés comme jouant un rôle important

dans la répartition mondiale de l’usage et de

l’abus des drogues et, parmi les variables re-

pérables, celles d’essence culturelle sont plus

importantes que celles purement sociales". Un

certain nombre de données semblent pou-

voir être considérées comme acquises. Elles

concernent essentiellement le but recherché à

travers la consommation du produit et le choix

de celui-ci.

La plupart des toxicomanies actuelles ont une

origine ancienne et ont été d’abord des moyens

utilisés pour obtenir soit une "intoxication re-

ligieuse" dans les sociétés naguère qualifiées de

primitives (kawa, haschich, peyotl, boissons

fermentées et même le tabac dans une secte

brésilienne et certaines tribus indiennes d’Amé-

rique du Nord), soit des "ivresses divines" chez

A short review of some anthropological data about drug addictions shows that cultural or social

factors implicated in these behaviours can give informations for preventive policies but not for in-

dividual therapies. However, they give prominence to importance of cultural changes and of lace-

rations of social fabric.

les peuples indo-européens (soma des Hin-

dous, ivresse dionysiaque).

Il en va ainsi du peyotl, utilisé au Mexique de-

puis des temps immémoriaux et, aujourd’hui

encore, dans la religion qui porte son nom,

chez certaines tribus amérindiennes. L’eth-

nologue Mario Benzi (1) l’a étudiée chez les

Huichols en Amérique du Nord. Le peyotl est

utilisé comme produit sacré et son principe

actif, la mescaline, drogue hallucinogène, est

censée procurer une expérience communau-

taire et religieuse d’où l’on sort spirituellement

édifié. L’important est que la drogue n’est pas

consommée de façon habituelle en dehors des

cérémonies rituelles et que son utilisation est

étroitement contrôlée par les chamans de la

tribu. C’est une des raisons qui a permis à la

législation américaine, en 1964, de considérer

le culte du peyotl comme une religion et non

comme une toxicomanie. C’est aussi classi-

quement le cas, au Proche-Orient, du canna-

bis chez les "haschischins", adeptes nizârites

de la secte des Ismaéliens, en Syrie. L’histoire

plus ou moins légendaire du "Vieux de la mon-

tagne", a permis à l’orientaliste Sylvestre de

Sacy, au XIXe siècle, d’en faire l’étymologie du

mot "Assassin" et de le transformer en herbe

du crime, alors que son usage initial était bien

de l’ordre du sacré.

Au XVe siècle, le cheikh soufi Haider en fera

une drogue réservée aux fakirs, considérée

comme une faveur divine : "Les vertus de cette

plante dissiperont les soucis qui obscurcissent

vos âmes et dégageront vos esprits de tout ce

qui peut en ternir l’éclat" (2). Le cannabis sera

répandu dans le monde musulman au niveau

des confréries qui en feront usage dans un but

religieux ou thérapeutique pour accélérer les

états extatiques et produire la transe : c’est

ainsi qu’en Turquie, les derviches tourneurs ab-

sorbent, avant les répétitions des noms divins,

un mélange de haschich et de yaourt.

Ce qui apparaît ici, au premier chef, est l’usage

religieux et limité initial de bon nombre de

drogues, renvoyant au fait que la religion

possède de fonction régulatrice, apparais-

sant, selon une expression utilisée par Gérard

Pommier, comme "une machine à ordonner la

jouissance".

LA LAÏCISATION DES DROGUES

Toutefois, la majorité des produits ont été

désacralisés. Ils se sont, en quelque sorte, laï-

cisés, passant dans le domaine des habitudes

sociales, souvent utilisés pour "soulager la mi-

sère et la faim, et rendre la vie un peu moins

intolérable" (3). C’est le cas par exemple de la

mastication de la feuille de coca au Pérou et

en Bolivie.

Par ailleurs, les facteurs culturels se rappor-

tant aux croyances et aux rites associés à la

consommation de ces produits renvoient aux

mythes de la culture d’appartenance. L’action

du toxique semble dépendre alors de facteurs

aussi divers que le style de consommation ou

même, dans certains cas, d’un effet placebo

qui rend souvent difficile de distinguer, dans

son activité, ce qui revient à la psychopharma-

cologie et ce qui procède d’une autosuggestion

collective dictée par les croyances : ce pourrait

être le cas, par exemple, du produit de la secte

du tabac (Brésil, etc.).

L’alcool, pour sa part, pose un problème

un peu particulier dans la mesure où, chez

nombre de peuples, son usage est resté

ignoré jusqu’à une date relativement récente.

Sa consommation est toutefois attestée depuis

la plus Haute Antiquité. Dans les sociétés qui

l’utilisent, l’alcoolisme a connu des phases

successives de progression et de régression

renvoyant à des facteurs socio-économiques

et culturels: la principale fonction de l’alcool

dans les cultures traditionnelles serait de sou-

lager les tensions anxieuses, renforcer les liens

sociaux, parfois permettre l’expression d’une

agressivité habituellement réprimée (4). Les

manifestations provoquées par la surconsom-

mation varient d’une population à l’autre et

suggèrent que le comportement de l’homme

ivre est appris, déterminé par la société d’ap-

partenance qui définit également les limites

imposées aux conduites déviantes (5).

Ainsi, dans l’Himalaya, chez les Lepchas,

l’ivresse détermine une suspension temporaire

de tous les tabous sexuels, à l’exception de l’in-

ceste. Dans de nombreuses sociétés, des pé-

riodes d’exception – comme le carnaval dans

notre culture – autorisent temporairement

des conduites normalement interdites.

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009

29

I

n

f

l

u

e

n

c

e

s

i

n

f

l

u

e

n

c

e

s

I

n

f

l

u

e

n

c

e

s

Cela étant, on ne peut réduire la probléma-

tique de l’alcoolisme aux seules données eth-

nologiques, car nombre d’autres variables

opérantes, individuelles ou collectives, inter-

viennent et doivent être prises en compte.

QUEL(S) TOXIQUE(S) ?

En règle générale, le choix du toxique se porte

sur la drogue la plus facile à se procurer, celle

qui est présente sur le marché, même si cer-

tains groupes ethniques et/ou culturels im-

posent des discriminations entre produits.

G.M. Carstairs (6) cite ainsi l’exemple de deux

castes coexistant dans un village du nord de

l’Inde: les Brahmanes, en tête de la hiérarchie

spirituelle, se voient interdire l’usage de l’alco-

ol mais s’enivrent souvent avec le bhang, infu-

sion de chanvre procurant une ivresse consi-

dérée comme une aide à la méditation solitaire

prescrite par la religion. Les Rajputs, guerriers

et propriétaires fonciers, consomment le

daru, liqueur fortement alcoolisée, ab-réactif

bienvenu dans une existence caractérisée par

des fortes tensions et des conflits, qui soulage

leur anxiété.

Dans l’ensemble, cependant, chaque popula-

tion utilise simplement la drogue qui lui est la

plus familière : ce fut l’opium en Chine – lar-

gement répandu par l’Inde, pays producteur

et exportateur, alors sous domination britan-

nique – ou dans l’ex-Indochine française, où

les autorités coloniales contribuèrent large-

ment au progrès de sa consommation. C’est

le khat au Yémen, le kif au Maroc, l’alcool,

auquel on pourrait sans doute ajouter au-

jourd’hui le cannabis en France...

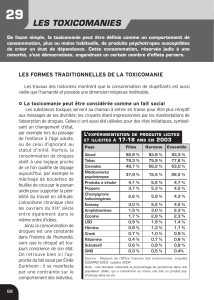

Toutefois, ces types de consommation ritua-

lisés et strictement codifiés de substances

psychoactives dans les sociétés traditionnelles

ne sont pas des toxicomanies : on sait par

exemple que seule une très faible proportion

des utilisateurs indiens de la feuille de coca en

Amérique du Sud deviennent des "coqueros" et

développent une authentique dépendance au

toxique.

On pourrait ajouter que, chez nous, les cancé-

reux porteurs d’une pompe à morphine dans

un but antalgique n’évoluent qu’exceptionnel-

lement vers une addiction aux opiacés. On

est ici, de toute évidence, dans le registre de

l’usage simple (rechercher un soulagement et

non la "défonce"), non dans celui du nocif ou

de l’abusif.

DE L’USAGE À L’ABUS

C’est donc hors de ces processus de consom-

mation limités et ritualisés des sociétés – tra-

ditionnelles ou non – qu’il faut rechercher les

facteurs des toxicomanies d’aujourd’hui, avec

leur caractère massif et planétaire. H.B.M

Murphy (7) en cite quelques-unes : globale-

ment, la consommation de drogues est plus

fréquente dans les sociétés ou cultures valo-

risant l’individu aux dépens des valeurs grou-

pales, où tout facteur réduisant la cohésion

sociale favorise l’émergence des conduites

addictives. Il me semble que c’est ce que vi-

vent aujourd’hui les sociétés industrielles ou

en voie d’industrialisation dans le contexte

politico-socio-économique actuel. Christian

Bachmann et Anne Coppel (8) notent ainsi

qu’une authentique religion révolutionnaire

s’est un temps édifiée autour du cannabis,

mais que "le culte est mort et l’emploi, désor-

mais laïque, est conforme à une société où

prévalent le pragmatisme, l’individualisme et

l’esprit d’entreprise".

Les situations de dominance inter-ethniques

ou internationales font augmenter de façon

spectaculaire, dans la société dominée, la

consommation de drogues, et en particulier

d’alcool. Cela perdure jusqu’à ce que le groupe

ait pu s’adapter – au moins relativement – à la

nouvelle situation, soit en intégrant certaines

caractéristiques de la nation dominante, soit

en modifiant son système de valeurs : entre-

temps, les membres de la culture dominée ont

recours à une échappatoire leur permettant de

ne pas se rendre à une évidence pénible. Ce-

pendant, "ce seront les caractéristiques de la

situation culturelle locale qui pourront déter-

miner s’il y aura ou non un recours à la dro-

gue, même s’il existe un problème général de

déstabilisation ou une confrontation avec une

puissance dominante" (2).

C’est ainsi que, lorsque la Chine conquit

Taiwan, les tribus aborigènes des montagnes,

confrontées à la culture de la nation domi-

nante, ont traversé une période d’alcoolisme

massif, et ce jusqu’à leur intégration dans la

nouvelle société. En revanche, en Indonésie,

dans une situation similaire, il n’y a pas eu de

recours à la drogue chez les bouddhistes de

Ceylan, dont les valeurs principales étaient

avant tout spirituelles.

Exemple très actuel et presque caricatural :

la flambée des toxicomanies à l’héroïne en

Palestine, supplantant la consommation tra-

ditionnelle de cannabis. Les individus et les

familles s’y trouvent confrontés à la fois à un

affrontement avec Israël, nation technologi-

quement, économiquement et politiquement

dominante, et à la situation socio-économique

catastrophique qui en découle. Les deux fac-

teurs se conjuguent pour faire le lit de la toxi-

comanie, via la déculturation et la marginali-

sation croissantes sans cesse plus importantes

de la population. Parallèlement, Israël, nation

aussi en situation d’insécurité permanente,

connaît le même phénomène : il semble bien

qu’il soit alors la résultante des tensions in-

ternes au sein d’une société israélienne très

loin d’être homogène (9).

L’évolution technologique et son retentisse-

ment croissant sur l’emploi sont un exemple

de la relation entre usage de drogues et chan-

gement culturel. À partir du moment où l’ab-

sence de travail, la précarité de l’emploi et la

paupérisation entraînent la perte des satisfac-

tions que la culture nous a appris à rechercher,

le risque est patent que les couches les plus

éprouvées de la société se tournent vers les

drogues qui peuvent offrir une compensation

illusoire.

Il est assez facile de trouver des exemples il-

lustrant ces diverses données : Christian

Bachmann et Anne Coppel (8) ont largement

évoqué la véritable épidémie de toxicomanies

au laudanum survenue au XIXe siècle dans une

Grande-Bretagne en cours d’industrialisation

et de prolétarisation. Au Canada, on a vu flam-

ber l’alcoolisme dans les localités dont l’écono-

mie reposait sur une industrie unique lorsque

celle-ci venait à disparaître.

D’une manière générale, la montée des addic-

tions, aux produits licites aussi bien qu’illicites,

avec celles du chômage, de la précarité et des

incertitudes sur l’avenir illustre bien, en Europe

occidentale et orientale, l’impact des boulever-

sements sociaux sur les comportements.

Il est à signaler que même des changements

pouvant a priori être tenus pour bénéfiques

sont susceptibles d’avoir le même effet. C’est

ainsi qu’en Jamaïque, la poussée encore ré-

cente des addictions à la cocaïne, paraît être

au moins en partie liée au succès de la mu-

sique reggae. Il a offert à toute une partie de

la population une chance de renommée et de

carrière internationale, suscitant une florai-

son de groupes musicaux. Leur prolifération,

la compétition entre eux pour l’obtention de

contrats, la dépense psychologique et phy-

sique des répétitions et des représentations

ont conduit à l’utilisation de cette drogue psy-

choactive stimulante (2).

En première ligne,

la souffrance

Au total, les données apportées par l’anthro-

pologie peuvent se résumer ainsi : dans les

cultures traditionnelles, la consommation des

drogues est limitée et ritualisée, intégrée à

un système de valeurs – morales, religieuses,

sociales, etc. –, et très souvent considérée

comme facilitant la sociabilité. Mais il s’agit

d’usage de drogues, pas de toxicomanies.

Cependant, l’évolution technologique, l’exis-

tence de situations de dominance politique

et/ou socio-économique, la prolétarisation,

le chômage et, plus globalement, tout ce qui

contribue à fragiliser ou déchirer le tissu so-

cial, précarisant ou déniant les normes et va-

leurs traditionnelles, favorisent l’apparition

des conduites d’addiction.

Cet apport de l’anthropologie, toutefois, se

décline avant tout à l’échelon collectif, grou-

pal. Il décrit des facteurs de risque globaux

Le Courrier des addictions (11) – n ° 4 – octobre-novembre-décembre 2009

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Nouvelles conduites addictives

chez les jeunes

vL’équipe du service de psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine

à Paris (C. Debacq, C. Agbokou, P. Nuss) a choisi ce thème

de communication lors des derniers Entretiens de Bichat.

Bilan : depuis 2006, le cannabis est le produit le plus consommé

en France, particulièrement chez les jeunes, "malgré une baisse des

niveaux d’usage depuis 2002, après dix ans de hausse continue. En

2007, 5 % des garçons et 2 % des filles en déclarent à 16 ans un usage

régulier. Par ailleurs, le retour de l’héroïne se confirme et la cocaïne

est plus disponible". À 17 ans, c’est respectivement 15 % et 6,3 %.

Reste que les jeunes consomment toujours beaucoup d’alcool et de ta-

bac : 12 % des jeunes de 17 ans déclarent en boire (17,7 % des garçons

et 6,1% des filles), 33 % en fument dont 33,6 % des garçons et 32,3 % des

filles de cette classe d’âge. Bien sûr, leur consommation de tabac a tout

de même également baissé, comme celle de cannabis. En revanche, celle

d’alcool a augmenté entre 2003 et 2007, mais est restée globalement

stable si l’on remonte à 1999. Dans ce contexte, les filles sont de plus en

plus représentées parmi les consommateurs de moins de 20 ans de bois-

sons alcoolisées. Et, comme de nombreux observateurs l’ont remarqué,

"la pratique du binge drinking chez les jeunes adolescents est devenue

préoccupante, quoique assez rare".

Enfin, à 16 ans, la polyconsommation régulière, "pharmacodépendance

simultanée à de nombreuses sortes de produits, apparaît nettement plus

répandue que la poly-expérimentation. En 2007, 1 adolescent âgé de 16

ans sur 9 reconnaissait n’avoir jamais consommé ni alcool, ni tabac, ni

cannabis au cours de sa vie".

C. Debacq en appelait, en conclusion, au renforcement des actions de pré-

vention en addictologie chez les jeunes et des efforts de recherche fonda-

mentale et clinique dans le domaine de l’ensemble des troubles addictifs.

États-unIS, la guerre au tabac

marque le pas

vLa prévalence du tabagisme aux États-Unis n’a pas changé ou

presque, depuis 2004 et encore moins entre 2007 et 2008, en

dépit des intenses campagnes menées dans ce pays. L’an pas-

sé, 46 millions d’adultes américains (20,6 %) fumaient contre 20,9 %

quatre ans plus tôt. Parmi ceux-ci, près de 80 % fumaient tous les

jours (36,7 millions), et les autres (9,3 millions), seulement certains

jours de la semaine.

Tabac + alcool = cancer aéro-digestif

vLes cancers aéro-digestifs, bien connus des spécialistes, le

sont beaucoup moins du grand public, alors qu’ils représen-

tent le cinquième cancer le plus important en nombre après

celui du sein, du poumon, de la prostate et du côlon. En effet, l’alcool

et le tabac sont les principaux facteurs de risque de développement

d’une tumeur maligne dans la cavité buccale. D’où la communica-

tion faite sur ce thème à Paris lors des 35es Entretiens dentaires

de Garancière. Le dentiste est souvent le premier à diagnostiquer

cette pathologie, car il est l’un des seuls praticiens à regarder dans la

bouche. Son rôle est donc essentiel dans le dépistage mais aussi dans

la prévention et l’orientation du patient vers des praticiens compé-

tents pour mettre en route rapidement les traitements.

P. de Postis

30

et ignore – car ce n’est pas de son domaine

– bon nombre de variables opérantes au ni-

veau individuel, c’est-à-dire ce sur quoi nous

sommes, en tant que soignants, amenés à in-

tervenir. En cela, il ouvre probablement des

pistes, voire fournit même quelques clefs, en

vue de la mise en œuvre de politiques de pré-

vention. Toutefois, il ne semble pas offrir de

données réellement efficaces pour la prise en

charge individuelle/individualisée des toxi-

comanes, sinon, peut-être, dans une pers-

pective purement comportementaliste. C’est

cela, qui définit sa contribution en termes de

compréhension globale du phénomène et,

dans le même temps, marque ses limites.

On ne saurait évidemment ignorer qu’outre

les déchirures du tissu social, les formidables

flux financiers mobilisés par le trafic de dro-

gues (estimés en 2007 à 243 milliards d’euros

annuels, soit à peu près le PIB de la Suède),

ce facteur très objectif qu’est la faim dans le

monde, les déplacements massifs de popu-

lation auxquels nous assistons, s’ajoutant à

tout ce qui, au niveau personnel, induit une

incertitude identitaire, favorisent chez le

sujet l’émergence de pulsions orales dont té-

moignent les conduites addictives. Mais cela

me paraît aussi un peu contradictoire avec

l’idée d’une étiologie purement culturelle de

l’abus des drogues et amène à penser qu’il est

sans doute préférable de prendre en compte

une autre dimension, individuelle ou collec-

tive, qui est celle de la souffrance toujours

présente, la toxicomanie apparaissant alors,

selon l’expression de Jean-Pierre Jacques,

moins comme une recherche de plaisir que

comme celle d’un moindre déplaisir (10).

Ce qui est d’abord en jeu, nous le savons bien,

est une trajectoire/histoire/biographie per-

sonnelle singulière qui, au gré de ses aléas,

vient en permanence modifier, remodeler,

les stéréotypes culturels. Et c’est peut-être ici

qu’il est bon de se remémorer que, si Jacques

Lacan (11) a énoncé que "l’on ne saurait mé-

connaître les appartenances symboliques d’un

sujet", Albert Tatossian a prolongé cet apho-

risme par: "Les faits psychopathologiques sont

hors culture car ils sont porteurs d’une signifi-

cation individuelle" (12).

v

I

n

f

l

u

e

n

c

e

s

i

n

f

l

u

e

n

c

e

s

I

n

f

l

u

e

n

c

e

s

Références bibliographiques

1. Benzi M. Les derniers adorateurs du peyotl. Paris:

Gallimard, 1972.

2. Hamza M. Existe-t-il une spécificité de la toxico-

manie des Maghrébins de la deuxième génération ?

Reims : èse de doctorat en médecine, 1995.

3. Ellenberger HF. Les toxicomanies. Encyclopédie

Médico-Chirurgicale –Psychiatrie – 1978;37725:C¹º

4.

4. Horton D. e function of alcohol in primitive so-

ciéties. Quart J Stud Alcohol 1943;4.

5. Mac Andrew C, Edgerton RB. Drunken comport-

ment: a social explanation. Chicago : Aldine, 1964.

6. Carstairs GM. Daru and bhang – Cultural fectors

in the choice of intoxicants. Quarter J. Stud Alcohol

1954;15:220-37.

7. Murphy HBM. Cultures et toxicomanies. Confron-

tations Psychiatriques 1987;28:123-40.

8. Bachmann C, CoppeL A. La drogue dans le monde.

Paris : Seuil, coll. Point Actuel, 1991.

9. Berthelier R. Toxicomanie en Palestine. Le Cour-

rier des Addictions 2001 ; 3, 2 : 85-7.

10. Jacques JP. Pour en finir avec les toxicomanies.

Bruxelles : De Boeck, 1999.

11. Lacan J. Les écrits techniques de Freud, livre 1.

Paris : Seuil.

12. Tatossian A. Culture et psychiatrie. In Psychiatrie

phénoménologique. Paris : Alcan, 1997.

1

/

3

100%