estimation de l`impact sur l`économie mondiale d

N°32 JUILLET 2016

ECONOTE

Société Générale

Département des études économiques et sectorielles

CHINE : ESTIMATION DE L’IMPACT D’UN

RALENTISSEMENT CHINOIS SUR L’ÉCONOMIE

MONDIALE

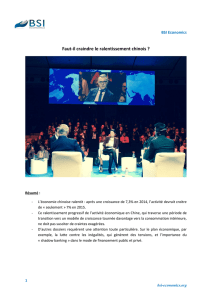

Le ralentissement économique de la Chine et sa transition vers un

nouveau modèle de croissance pourraient fortement impacter l’économie

mondiale, en raison du rôle important et toujours croissant de ce pays dans

le commerce mondial et de son modèle économique fortement intensif en

matières premières.

Cette étude évalue dans quelle mesure un ralentissement

économique chinois impacterait l’économie mondiale, à travers trois canaux

de transmission : le commerce, les prix des matières premières, et les

marchés financiers. Pour quantifier cet impact, nous utilisons une

méthodologie de modélisation appelée «Global Vector Autoregressive

(GVAR)». Le modèle est estimé pour 36 pays (émergents et développés) sur

la période allant du T1-1995 au T3-2015.

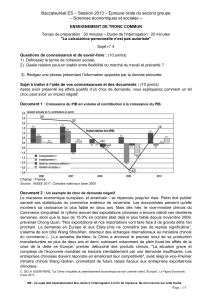

Nos résultats montrent qu’un ralentissement chinois impacterait

fortement les économies asiatiques et les pays exportateurs de matières

premières à travers le ralentissement des échanges commerciaux, la baisse

des prix mondiaux de matières premières, et le choc de confiance sur les

marchés financiers mondiaux qu’il engendrerait. Les économies

développées seraient quant à elles moins vulnérables.

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

Asie

Émergente

Amérique

Latine

Zone Euro

Developpés

Autres

Émergents

En %

IMPACT SUR LE PIB RÉEL D'UN CHOC

DE -1% SUR LE PIB RÉEL CHINOIS

Note: As ie Émergente: Corée du Sud, Inde, Indonésie, Malaisie, Ph ilippines, Thaïlande;

Autres Ém ergen ts : Arabie S aoudite, Afrique du Sud, Pologne, Russie, Turquie; Developpés:

Aus tralie, Canada, États-Unis, Nouvelle Zélande, Norvège, Suède, Suiss e, Royaum e-Uni;

Am érique Latine: Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Pérou; Zone Euro: Autriche, Belgique,

Es pagne, Fin lande, Fran ce, Allem agne, Italie, Pays -Bas.

Sopanha SA1

+33 1 58 98 76 31

Sopanha.sa@socgen.com

Théodore RENAULT2

1 Nous remercions Jaime LEYVA

MARIN pour son aide à

l’élaboration de cette étude.

2Théodore RENAULT était

Économiste au sein du

Département des Études

Économiques et Sectorielles, au

moment de l'élaboration de cette

étude.

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016

2

INTRODUCTION

Depuis deux ans, le rééquilibrage de l’économie

chinoise au profit de la consommation et au détriment

de l’investissement et des exportations a débuté. Mais,

il s’est fait au prix d’une croissance économique plus

faible. Compte tenu du modèle économique de la

Chine fortement intensif en matières premières et de

l’importance croissante de ce pays dans l’économie

mondiale, un ralentissement et un changement dans la

structure de l’économie chinoise pourraient avoir des

répercussions importantes sur les autres économies.

Les canaux de transmission d’un ralentissement

chinois à l’économie mondiale sont multiples et

incluent le commerce, les matières premières, et les

marchés financiers. Un ralentissement chinois

entraînerait une baisse des exportations pour les

partenaires commerciaux de la Chine; les prix des

matières premières baisseraient également, affectant

les pays exportateurs de matières premières. La

dépréciation de la devise chinoise impacterait les pays

concurrents de la Chine sur leur marché domestique

et/ou sur des marchés tiers, alimentant des pressions

baissières sur leurs taux de change. Enfin, les

incertitudes sur la capacité des autorités chinoises à

réussir une transition en douceur vers le nouveau

modèle de croissance pourraient peser sur la confiance

des investisseurs et accroître l’aversion au risque, se

traduisant par une volatilité accrue sur les marchés

financiers mondiaux.

L’objectif de cette étude est d’évaluer dans quelle

mesure un choc sur la croissance chinoise affecterait

l’économie mondiale. En premier lieu, l’article présente

le nouveau modèle de croissance de la Chine et

l’impact observé sur l’économie mondiale. Puis, il

décrit la méthodologie utilisée pour quantifier cet

impact et détaille le modèle utilisé. Enfin, il présente les

répercussions qu’un choc négatif sur le PIB réel de la

Chine pourrait avoir sur le PIB réel des pays du reste

du monde, sur les prix des matières premières, et sur

les variables financières.

LE NOUVEAU MODELE DE CROISSANCE

DE CHINOIS ET SON IMPACT SUR

L’ECONOMIE MONDIALE

LA « NOUVELLE NORME »

Entre 1980 et 2006, l’économie chinoise a bénéficié

d’une croissance économique élevée, avec une hausse

du PIB réel de 10 % en moyenne par an — une

success-story due en grande partie à un modèle

économique reposant sur l’investissement et les

exportations. Au cours de cette période, les taux

d’investissement et d’exportation ont augmenté de

30 % et 5 % du PIB à 40 % et 36 % respectivement.

Ce fort taux d’investissement s’explique par trois

distorsions importantes de prix dans l’économie

chinoise. En premier lieu, les faibles taux d’intérêt ont

joué un rôle clé dans la hausse de l’investissement. Au

travers de la répression financière, les banques

publiques pouvaient financer l’investissement à

moindres coûts. En second lieu, le faible niveau des

salaires a dopé les exportations chinoises. L’offre

excédentaire de main-d’œuvre rurale et la politique des

« hukou »3 ont permis de maintenir des coûts salariaux

bas. Enfin, la sous-évaluation du renminbi (RMB) a

permis à la Chine de renforcer la compétitivité de ses

exportations et de gagner des parts de marché dans le

cadre de sa stratégie mercantiliste.

Depuis la crise financière mondiale de 2008, le modèle

de croissance de la Chine a subi d’importants

changements4. Tout d’abord, les exportations ont

considérablement ralenti et ne devraient pas fortement

rebondir à court terme. Une demande plus faible de la

part des économies développées ainsi que la perte de

compétitivité-prix liée à l’appréciation du RMB et à la

hausse des coûts salariaux ont pesé sur les

exportations chinoises. Par ailleurs, en réponse à la

crise financière de 2008, le gouvernement chinois a mis

en œuvre un important programme de relance

budgétaire, qui a entrainé une hausse du taux

d’investissement à 45 % du PIB en 2009. Ces

investissements massifs se sont traduits par des

surcapacités croissantes dans certains secteurs

industriels (tels que le cuivre, le charbon, etc.), comme

en témoigne la baisse des indices de prix à la

production, mais aussi dans le secteur immobilier, qui

accuse une forte hausse des surfaces vacantes depuis

2012. Enfin, la hausse des investissements, parfois

dans des projets inefficaces en raison d’une mauvaise

allocation des ressources, a été financée par une

croissance rapide et soutenue du crédit bancaire,

faisant croître le niveau d’endettement de l’économie

chinoise de 150 % du PIB en 2007 à 250 % en 2015.

Au cours du troisième plénum de 2013, reconnaissant

les limites du modèle de croissance, les autorités

chinoises ont annoncé un ensemble de réformes

destinées à rééquilibrer l’économie en axant la

croissance davantage sur la consommation et moins

sur l’investissement. Les réformes les plus poussées

ont été la libéralisation financière et l’ouverture du

compte de capital, mais toutes deux ont été rendues

3 Le Hukou est un système d’enregistrement des ménages

donnant accès à tous les services publics (éducation, santé,

logement) et à la protection sociale (maladie et soins pour les

personnes âgées) d’une région/province donnée.

4 Voir O. De Boysson et S Sa : « Chine : débat sur la croissance »,

Econote Société Générale, 2013.

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016

3

plus compliquées par les turbulences financières

survenues en 2015. Depuis lors, la Chine a lancé sa

transformation d’un modèle manufacturier traditionnel

tiré par l’investissement et les exportations vers une

nouvelle économie axée sur les services et la

consommation des ménages. Ce rééquilibrage n’est

néanmoins pas sans conséquence sur la croissance

économique. En 2015, la croissance chinoise a chuté à

6,9 %, son plus bas niveau en 25 ans. Elle devrait

continuer à baisser en dessous de 6 % à l’horizon

2020. Cependant, certaines inquiétudes demeurent sur

la capacité des autorités chinoises à assurer un

rééquilibrage en douceur et un ralentissement plus

prononcé de la croissance n’est donc pas à exclure.

LES EFFETS DE TRANSMISSION DU

RALENTISSEMENT CHINOIS : QUELQUES FAITS

STYLISÉS

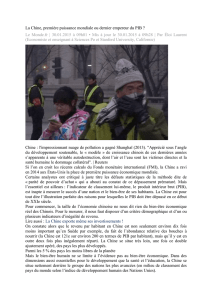

Alors qu’à la fin des années 1990, la Chine représentait

environ 4 % du PIB mondial, elle est aujourd’hui la plus

grande économie mondiale (en termes de parité de

pouvoir d’achat), représentant plus de 17 % du PIB

mondial. La Chine est aussi devenue la première

puissance exportatrice au monde, les exportations

chinoises représentant environ 14 % des échanges

mondiaux de biens, contre 2 % en 1990 (Graphique 1).

0

2

4

6

8

10

12

14

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

En %

GR 1: PART DE MARCHÉ DANS LES

EXPORTATIONS MONDIALES -

COMMERCE DE BIENS

Chine

États-Unis

Allemagne

Japon

France

Inde

Brésil

Russie

Source : IMF, SG

Etant donné l’émergence de la Chine dans l’économie

mondiale au cours de ces dernières décennies, un

ralentissement de cette économie et/ou une

modification de sa structure pourraient avoir des

répercussions importantes sur l’économie mondiale,

notamment par le biais de trois canaux: ralentissement

du commerce mondial, chute des prix mondiaux des

matières premières, et choc de confiance sur les

marchés financiers mondiaux.

Le canal commercial

Le commerce international est un mécanisme de

transmission clé par lequel un choc sur le PIB chinois

pourrait avoir des effets importants sur l’économie

mondiale. Un ralentissement de l’activité économique

chinoise réduirait la demande de biens et de services

produits par le reste du monde, impactant ainsi

l’activité mondiale.

Les pays les plus exposés à un ralentissement de la

Chine au travers de ce canal commercial seraient les

pays dont les exportations vers la Chine représentent

une part importante de leurs exportations totales, mais

aussi dont les exportations comptent pour une part

importante de leur PIB. Le graphique 2 montre un

premier groupe de pays, incluant le Chili, la Corée du

Sud, la Thaïlande, et la Malaisie. Ces pays affichent

des taux élevés d’exportations par rapport à leur PIB et

d’exportations vers la Chine par rapport à leurs

exportations totales. Un second groupe de pays (Brésil,

Japon, et Philippines) affiche une exposition

commerciale modérée à la Chine, notamment avec un

taux relativement élevé d’exportations vers la Chine par

rapport aux exportations totales, mais avec un taux

faible des exportations totales par rapport au PIB. Ces

deux premiers groupes de pays, composés

exclusivement de pays d’Asie et d’Amérique latine,

devraient être plus impactés par un ralentissement

chinois que le troisième groupe de pays, composé

essentiellement de pays développés.

Néanmoins, au-delà des relations commerciales

directes bilatérales, quelques pays qui ont une part

relativement faible de leurs exportations à destination

de la Chine pourraient être affectés par un

ralentissement chinois du fait de la part élevée de leurs

exportations à destination de pays fortement

dépendant de la demande chinoise et/ou fortement

exposés aux prix mondiaux des matières premières.

AG

BR

CL

FR

BD

IN

ID

JP

KO

MY

MX

PH

RS

SA

SD

SW

TH

TK

UK

US

0

5

10

15

20

25

30

020 40 60 80

Exportations

vers la Chine en

% des

Exporta tions

Totales

Exportations en % du PIB

GR 2: EXPOSITION À LA CHINE

Source : IMF

Faible Moderée Forte

Le canal des prix des matières premières

Un ralentissement de la croissance chinoise risquerait

de peser également fortement sur les prix des matières

premières et, donc, sur les pays exportateurs de

matières premières. La demande croissante de la

Chine, due à son taux d’investissement élevé et à son

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016

4

processus d’urbanisation toujours en cours, a joué un

rôle clé dans le « supercycle des matières premières »

au cours de cette dernière décennie. La Chine

représente aujourd’hui 54 % de la demande mondiale

d’aluminium et environ 50 % de la demande mondiale

de nickel et de cuivre (Graphique 3). Les prix des

matières premières dépendent donc en grande partie

de la croissance chinoise. Les prix des métaux de base

seraient particulièrement sensibles à un ralentissement

de la Chine compte tenu de la place que tient

l’investissement dans le modèle économique chinois.

L’impact sur le prix du pétrole serait en revanche plus

limité compte tenu de la part beaucoup moins

importante de la Chine dans la consommation

mondiale de pétrole (12%). Cette part pourrait

néanmoins augmenter avec le rééquilibrage de la Chine

en faveur de la consommation, avec un fort potentiel

pour la demande de véhicules automobile (32 véhicules

motorisés pour 1 000 d’habitants actuellement, contre

814 aux États-Unis).

GRAPHIQUE 3 : PART DE LA CHINE DANS LA

CONSOMMATION MONDIALE

ALUMINIUM

54%

CUIVRE

48%

ZINC

46%

ACIER

45%

PÉTROLE

12%

SOJA

27%

MAÏS

22%

RIZ

30%

NICKEL

50%

La baisse de la croissance économique chinoise et la

transition d’une croissance basée sur l’investissement

vers un modèle axé sur la consommation sont

susceptibles de peser sur les prix mondiaux des

matières premières. Cet effet serait renforcé par les

efforts entrepris par les autorités chinoises pour réduire

les dommages environnementaux causés par le

modèle économique chinois fortement intensif en

matières premières. Par conséquent, les pays

exportateurs de matières premières (comme le Brésil,

le Chili, l’Angola, et l’Afrique du Sud) fortement

exposés à la Chine (par rapport à leurs exportations

totales et à leur PIB) risquent d’être fortement affectés

par le ralentissement chinois.

Le canal financier

Un ralentissement économique chinois devrait avoir un

impact direct assez limité sur les marchés financiers

mondiaux (actions, obligations, et changes), étant

donné la faible intégration financière mondiale de la

Chine (notamment due aux contrôles de capitaux

toujours en vigueur) comparée à son intégration dans

le commerce et l’économie mondiaux. Cependant, un

recul de l’activité en Chine et les incertitudes

concernant la transition en douceur vers le nouveau

modèle de croissance pourraient peser sur la confiance

des investisseurs internationaux et donc,

indirectement, sur les marchés financiers mondiaux,

notamment, sur les marchés de change et d’actions.

En août 2015, afin de rendre le régime de change du

RMB plus flexible, la Banque populaire de Chine

(PBoC) a établi un nouveau système de fixation du

cours du RMB qui s’est traduit par une mini-

dévaluation de 4% du RMB par rapport à l’USD

(Graphique 4). Cependant, suite à cette dépréciation du

RMB, les devises asiatiques se sont davantage

dépréciées, les marchés craignant la mise en œuvre

d’une politique de dévaluation compétitive de la part

de la PBoC.

90

100

110

120

130

140

150

160

janv.-15

mai-15

sept.-15

janv.-16

mai-16

2015 = 100

GR 4: TAUX DE CHANGE CONTRE USD

CNY

IDR

KRW

BRA

CHL

Source : Datastream

Le taux de change effectif défini comme la valeur d’une

devise par rapport à une moyenne pondérée par les

échanges commerciaux de taux de change bilatéraux

constituerait un meilleur indicateur que le taux de

change bilatéral pour évaluer l’impact d’un choc

externe (comme une dépréciation du RMB) sur les

devises. À cet égard, le poids important du RMB sur le

taux de change effectif du yen japonais, du won coréen

et du dollar taïwanais laisse penser qu’en cas de

dépréciation du RMB, ces devises pourraient subir

d’importantes pressions à la hausse. Outre leurs liens

commerciaux directs avec la Chine, le Japon, la Corée

du Sud, et Taïwan font aussi concurrence à la Chine

sur des marchés tiers (États-Unis et Europe), ce qui

rend leurs devises fortement exposées à une

dépréciation du RMB en cas de ralentissement de

l’économie chinoise.

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016

5

0

5

10

15

20

25

30

JP

KR

CL

AU

US

PE

NZ

TH

MY

SG

IN

ID

ZA

PH

BR

HK

AR

MX

TR

UK

DE

NL

NO

FR

CH

En %

GR 5: POIDS DU RENMINBI DANS LES

TAUX DE CHANGE EFFECTIFS RÉELS

Source : BIS

Les corrections enregistrées par le marché boursier

chinois en août 2015 et janvier 2016 (Graphique 6) ont

également impacté les prix des actifs mondiaux. Une

volatilité excessive des marchés financiers mondiaux

pourrait émaner d’incertitudes sur l’économie chinoise.

En effet, un choc négatif sur les perspectives de la

croissance chinoise pourrait augmenter l’aversion au

risque et avoir des répercussions considérables sur

l’économie mondiale.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Jan-15

Apr-15

Jul-15

Oct-15

Jan-16

Apr-16

2015=100

GR 6: INDICES DES MARCHÉS

FINANCIERS

Shanghai A

MSCI Monde

MSCI Pays Émergents

Source : Datastream

MODÉLISATION DES EFFETS D’UN

RALENTISSEMENT CHINOIS :

L’APPROCHE GVAR

LA MÉTHODOLOGIE GVAR

Etant données les interdépendances économiques et

financières entre les pays, l’analyse macro économique

a besoin d’étudier à la fois les variables domestiques et

étrangères. Initialement développé par Pesaran,

Schuermann et Weiner5 (2004), puis étendu par Dees,

5 M. H. Pesaran, T. Schuermann, and S.Weine: ”Modeling regional

inter-dependencies using a global error-correcting

macroeconometric model”; Journal of Business and Economic

Statistics, 2004.

di Mauro, Pesaran et Smith (2007)6, le modèle Global

Vector Auto-Regressive (GVAR) permet de prendre en

compte ces interdépendances entre un grand nombre

de pays à travers différents canaux de transmission.

Afin de tenir compte du rôle croissant de la Chine dans

l’économie mondiale, nous utilisons la méthodologie

GVAR pour modéliser les effets de transmission d’un

ralentissement chinois sur les différents pays (à travers

l’impact sur le PIB réel, sur le taux de change effectif

réel, et sur le cours des indices boursiers) et sur les prix

mondiaux des matières premières. Le modèle GVAR

présente plusieurs avantages par rapport aux autres

techniques de modélisation. En premier lieu, il nous

permet de modéliser les différents types d’interactions

entre un grand nombre de pays prenant donc en

compte les canaux indirects à travers des pays tiers

au-delà des seules relations bilatérales directes. En

second lieu, il nous permet de modéliser des variables

économiques (PIB réel) et financières (inflation, taux de

change effectif réel, cours des indices boursiers, et

taux d’intérêt) et des prix mondiaux de matières

premières de façon conjointe, à la différence des

travaux de recherche antérieurs qui les considéraient

de façon indépendante. L’estimation s’effectue en

deux étapes. Dans un premier temps, chaque pays de

l’échantillon est estimé individuellement à l’aide de

variables domestiques, de variables étrangères7

spécifiques à ce pays, et de variables mondiales

communes à tous les pays. En second lieu, un modèle

global est construit en combinant tous les modèles

individuels des pays et en les reliant par une matrice

reflétant les relations commerciales entre les pays.

Plusieurs articles ont estimé l’impact négatif d’un

ralentissement chinois sur différentes régions du

monde à travers différents canaux de transmission.

Utilisant un modèle GVAR, Gauvin et Rebillard8 (2015)

ont étudié l’impact d’un atterrissage brutal de

l’économie chinoise en adoptant une approche axée

sur les matières premières. Inoue, Kaya et Ohsige

(2015)9 ont analysé, également à l’aide d’un modèle

GVAR, les implications d’un ralentissement chinois sur

la région Asie-Pacifique. Enfin, face au récent regain de

6 S. Dees, F. Di Mauro, and M. H. Pesaran: “Exploring the

international linkages of the Euro Area: a global VAR analysis”;

Journal of Applied Econometrics, 2007.

7 Dans notre modèle, les poids dans le commerce sont utilisés

pour pondérer les variables étrangères.

8 L. Gauvin and Rebillard C : “Toward recoupling? Assessing the

global impact of a Chinese hard landing through trade and

commodity price channels”; Banque de France Working Papers,

2015.

9 T. Inoue, D. Kaya, and H. Ohshige: “The impact of China's

slowdown on the Asia Pacifc region”; World Bank Working

Papers, 2015.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%