Chapitre 14 - Paul Duez Cambrai

Chapitre 14 L’État, acteur sur le marché des biens et services

Si, de manière générale, l’intervention économique de l’État est légitime, elle l’est notamment sur le

marché des biens et services où elle peut prendre plusieurs formes selon le degré d’interventionnisme

souhaité et donc l’importance accordée aux mécanismes de marché comme outil de régulation des relations

entre agents économiques. Nous verrons que l’État peut être cantonné dans un rôle de régulateur du

marché des biens et services visant principalement à garantir une concurrence libre et non faussée entre

les entreprises et à protéger les différents intervenants sur ce marché, notamment les consommateurs

(A.). Cependant, l’État peut aussi intervenir plus directement sur le marché considéré en produisant lui-

même un certain nombre de biens et services (B.).

A. L’État régulateur des marchés

La régulation du marché des biens et services repose sur l’instauration de règles encadrant les pratiques

des entreprises dans leurs relations avec les différentes parties prenantes (concurrents, fournisseurs,

clients…) et sur le contrôle du respect de ces règles. Elle peut s’exercer :

- directement via la politique de la concurrence ;

- et/ou, de plus en plus, indirectement à travers l’intervention d’autorités administratives indépendantes.

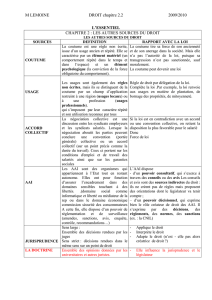

1. Une régulation directe par la politique de la concurrence

La politique de la concurrence, qui est mise en œuvre à la fois aux niveaux national (Ministère de

l'Économie et DGCCRF) et communautaire (commission européenne), est l’ensemble des règles dont la

finalité est de garantir une compétition libre et loyale entre les entreprises sur un marché donné. Elle

consiste :

- à élaborer une réglementation stricte des marchés en matière de concurrence (l’ensemble des règles

formant le droit de la concurrence) ;

- à la faire appliquer, d’une part en sanctionnant les comportements anticoncurrentiels (ententes illicites,

abus de position dominante) et d’autre part en contrôlant les pratiques de concentration d’entreprises

(fusions-acquisitions), qui ne sont pas interdites en elles-mêmes mais uniquement si elles faussent le jeu

de la concurrence.

Les amendes infligées en cas de pratiques anticoncurrentielles (exemple : le cartel des lessives) ont un

double objectif :

- punir les entreprises qui ne respectent par le droit de la concurrence ;

- dissuader les entreprises d’adopter ce type de comportement.

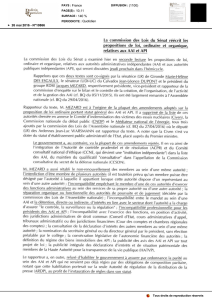

Aujourd’hui, en France, la politique de la concurrence est en grande partie du ressort d’une autorité

administrative indépendante (AAI), l’Autorité de la concurrence, qui dispose notamment du pouvoir de

sanctionner le non-respect du droit de la concurrence.

2. Une régulation indirecte par l’intermédiaire des autorités

administratives indépendantes (AAI)

De plus en plus, l’intervention de l’État sur le marché des biens et services se fait indirectement par

l’intermédiaire d’AAI qui sont des organismes qui appartiennent à l’Administration tout en restant

autonomes et ont pour mission d’encadrer certaines activités professionnelles très spécialisées

(exemples : les médias avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, les télécommunications et les postes

avec l’Arcep...). Ces AAI ont trois fonctions principales : établir des règles, veiller à leur application et

sanctionner toute violation de ces règles.

En matière de régulation du marché des biens et services, il convient de distinguer le rôle de l’Autorité de

la concurrence de celui des autres AAI. En effet, celle-ci a comme mission de protéger l’ordre public

économique en garantissant la liberté des prix et la liberté du commerce et de l’industrie. Elle n’intervient

donc pas sur un marché particulier comme la plupart des autres AAI mais s’occupe de la problématique

spécifique qu’est le respect de la concurrence sur les différents marchés. Il y a donc une

complémentarité entre certaines AAI pour réguler certains marchés (exemple : entre l’Arcep et

l’Autorité de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile).

B. L’État producteur de biens et services

L'État peut aussi intervenir directement sur le marché en produisant certains biens et services que l'on

qualifie de services publics, notamment par l’intermédiaire d’entreprises publiques dont le poids dans

l’économie française est non négligeable mais tend à se réduire. Ils peuvent aussi, dans certains cas, être

gérés par des entreprises privées : on parle alors de délégation de services publics.

1. La notion de services publics

Les services publics (ou services d’intérêt économique général) relèvent de la responsabilité de l’État soit

parce que ce sont des biens et services pour lesquels la régulation marchande est défaillante (biens

collectifs ou biens générant des externalités), soit parce qu’ils correspondent à des missions régaliennes

de l'État (sécurité, justice et d'une certaine manière cohésion sociale). Ils ont pour objectif de satisfaire

l’intérêt général et sont financés par l’impôt. Ils sont librement accessibles à tous sans discrimination et

doivent être assurés en « continu » (24 heures/24 pour les urgences hospitalières, selon les horaires et

jours d’ouverture le plus souvent).

Les services publics sont très nombreux (exemples : éducation, santé, justice, courrier) et peuvent être

offerts à titre gratuit ou quasi gratuit par les administrations publiques (centrales, territoriales et de

sécurité sociale) et les entreprises publiques ou parfois, à titre onéreux, par certaines entreprises

privées.

2. Le poids des entreprises publiques dans l’économie

Une entreprise publique est une entreprise contrôlée majoritairement par l’État, c’est-à-dire que ce

dernier détient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social.

Fin 2010, l’État contrôlait majoritairement en France environ 1 200 sociétés (1 700 si l’on compte celles

contrôlées minoritairement) qui employaient quelques 792 000 salariés (soit 5 % des effectifs salariés).

La tendance actuelle est à la diminution du poids des entreprises publiques dans l'économie que ce soit au

niveau du nombre d'entreprises (baisse de 23,6 % entre 2000 et 2010) ou en termes d'effectifs

employés (baisse d’environ 30 % sur la même période). Cela traduit un certain désengagement de l'État

caractérisé par l’ouverture à la concurrence d’un nombre croissant de secteurs d’activités auparavant

gérées par un monopole d'État (exemples : distribution du courrier, télécommunications, énergie) mais

aussi par la privatisation totale ou partielle de certaines entreprises publiques (exemples : France

Télécom, Air France).

3. La délégation de service public

La délégation de service public consiste pour les administrations publiques à confier à une entreprise

privée la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité sur la base d’un cahier des

charges précises. Ce mode de gestion des services publics a tendance à se développer de plus en plus car :

- d’une part, l’état des finances publiques ne permet plus forcément à l’État de prendre en charge

l’intégralité des services publics ;

- d’autre part, les entreprises privées peuvent s’avérer plus efficace dans la gestion de ces services (en

termes de coût, de qualité et d’étendue de la gamme de services offerts).

La délégation de services publics concerne des secteurs aussi variés que l’eau, le transport et la

restauration scolaire, le ramassage des ordures ménagères, etc. Elle représente dans certains cas

l’aboutissement d’un processus de transfert en cascade d’activités qui incombaient à l’État central avant

d’être décentralisées vers les collectivités locales puis déléguées au secteur privé (exemple : la mise en

place d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit).

1

/

2

100%