Infections bactériennes et fongiques après transplantation

160 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012

MISE AU POINT

Infections bactériennes

et fongiques après

transplantation rénale

Bacterial and fungal infections after kidney transplantation

M.F. Mamzer-Bruneel*

* Service de transplantation et de

soins intensifs néphrologiques, hôpital

Necker, Paris.

L

es pathologies infectieuses sont les complica-

tions les plus fréquentes après transplantation

rénale. Les micro-organismes susceptibles d’être

en cause sont innombrables, et même si la fièvre est

très fréquente, les tableaux cliniques sont souvent

tronqués et peu spécifiques (1). L’enquête étiolo-

gique est guidée par les données épidémiologiques

spécifiques à cette population de malades et par une

analyse rigoureuse des facteurs de risque individuels.

La nature du risque infectieux évolue en fonction

du délai écoulé depuis la transplantation ; ce risque

prédomine au cours du premier mois (figure) [2].

Les autres déterminants du risque infectieux sont

le degré d’immunodépression et les expositions aux

agents pathogènes, incluant celles qui ont concerné

le donneur, en raison du risque d’infections trans-

mises par le greffon (3). Le dépistage soigneux des

antécédents infectieux des donneurs comme des

receveurs est donc un préalable indispensable à la

greffe, permettant notamment de rechercher une

contre-indication formelle au prélèvement (tableau).

La plupart des infections transmises par le greffon

s’exprimeront au cours du premier mois qui suit

la greffe, sachant que durant cette période, les

infections bactériennes nosocomiales, notamment

urinaires (4, 5), prédominent. La deuxième période,

du deuxième au sixième mois qui suivent la greffe,

est historiquement celle des premières infections

opportunistes et des réactivations d’infections virales,

qu’elles soient latentes chez le donneur ou chez le

receveur. Ce risque est aujourd’hui très fortement

diminué par la prescription de prophylaxies anti-

infectieuses ciblées. Après le sixième mois, le poids

de l’immunosuppression diminue, et les transplantés

rénaux sont surtout exposés au risque d’infections

Tableau. Infections du donneur contre-indiquant le prélève-

ment d’organes en vue d’une greffe.

Avec documentation microbiologique

- Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

- Hépatite B active

- Infection par le virus West Nile

- Encéphalite à virus Herpes Simplex (HSV)

- Infection par le virus de la chorioméningite lymphocytaire

- Infection par le virus Chikungunya en cas de PCR positive

- Paludisme lorsqu’il est la cause du décès

- Tuberculose disséminée

- Infection fongique disséminée

- Rage

- Infections dues à des bactéries multirésistantes

en l’absence d’antibiogramme permettant d’ajuster

le traitement ou si aucun traitement adapté n’a été donné

- Maladie de Chagas lorsqu’elle est la cause du décès

- Leishmaniose lorsqu’elle est la cause du décès

Sans nécessité de documentation microbiologique

formelle

- Encéphalite de cause indéterminée

- Rage

- Défaillance multiviscérale liée à un sepsis non déterminé

- Maladie de Creutzfeldt-Jakob

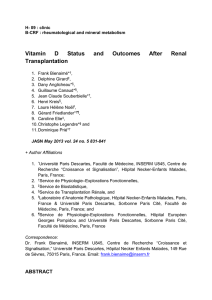

Transplantation

Infections

dérivées

du donneur

Infections

nosocomiales Infections opportunistes, rechutes,

réactivations

Influence des traitements prophylactiques

Infections

communautaires

Infections

opportunistes

1 mois 6-12 mois Long cours

Figure. Évolution de la nature du risque infectieux après transplantation rénale (2).

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012 | 161

Points forts

»Les infections sont les complications les plus fréquentes après transplantation rénale.

»La nature du risque évolue en fonction du délai écoulé après la greffe.

»

La plupart d’entre elles sont bactériennes et les 2 localisations les plus fréquentes sont urinaires

et respiratoires.

»Malgré de nouveaux traitements, les infections fongiques, plus rares, restent graves.

»

Les greffons sont une source potentielle d’infection bactérienne ou fongique héritée du donneur,

qui justifie une vigilance particulière.

Mots-clés

Transplantation rénale

Infections

bactériennes

Infections fongiques

systémiques

Infections transmises

par le greffon

Highlights

»

Infectious diseases are the

most common complications

in renal transplant recipients.

»

Type and risk of infectious

diseases change with time.

»

Bacterial urinary tract and

respiratory tract infections

remain the most frequent.

»

Despite new treatments,

systemic fungal infections,

although rare, remains

severe.

»

The risk of graft trans-

mitted infections, both

bacterial or fungal, requires

special attention.

Keywords

Renal transplant recipients

Bacterial infectious diseases

Systemic fungal infectious

diseases

Graft transmitted infections

communautaires courantes, bien que le risque d’infec-

tions opportunistes reste réel en cas d’exposition

massive, ou à l’occasion d’un état d’immunodépres-

sion plus intense lié au traitement d’un rejet ou à une

insuffisance rénale avancée, par exemple (6, 7). Les

taux d’incidence de chaque type d’infection ne sont

pas définis formellement, et sont soumis à une grande

variabilité épidémiologique, notamment géogra-

phique, qui s’oppose à l’établissement de taux d’inci-

dence universels pour la plupart de ces infections. Par

ailleurs, les patients transplantés rénaux usent volon-

tiers de leur autonomie pour voyager et sont donc

régulièrement exposés aux infections endémiques

dans les régions qu’ils visitent. Il est néanmoins

établi que les infections les plus fréquentes après

la transplantation rénale sont d’origine bactérienne

chez l’adulte, suivies par les infections virales (plus

fréquentes en revanche chez les enfants), puis par

les infections fongiques (8). L’incidence globale des

infections après la greffe est maximale au cours du

premier mois, pour décroître ensuite rapidement (7).

Les infections opportunistes, qui sont numériquement

“anecdotiques”, sont malgré tout préoccupantes, car

elles peuvent engager le pronostic vital.

Infections bactériennes

après transplantation rénale

Les infections bactériennes sont les plus fréquentes

des complications infectieuses de l’adulte après

transplantation rénale. Leurs caractéristiques épidé-

miologiques sont variables dans le temps (9, 10),

leur incidence globale étant maximale au cours du

premier mois qui suit la greffe, période dominée

par le risque d’infections nosocomiales (7). Les

germes en cause sont surtout des germes patho-

gènes, mais le risque d’infection à germes non

pathogènes est réel, que ce soit à partir de la flore

endogène commensale ou à partir de bactéries

opportunistes environnementales. Tous les organes

ou tissus peuvent être infectés, et les présentations

cliniques sont volontiers peu spécifiques, voire

atypiques. Les prélèvements microbiologiques

sont souvent difficiles à interpréter lorsqu’ils sont

négatifs, lorsqu’ils isolent une bactérie de la flore

commensale, ou lorsque le site prélevé est suscep-

tible d’être colonisé (vessie, cavité buccale, voies

aériennes supérieures). La première difficulté est

donc diagnostique, en particulier lorsque le tableau

clinique est celui d’une fièvre nue ; la deuxième réside

dans la décision et le choix d’une antibiothérapie.

En effet, les interactions pharmacologiques avec les

traitements immunosuppresseurs, la toxicité rénale

ou le risque, aujourd’hui sous-estimé, de sélectionner

une flore résistante chez ces patients soumis à une

forte pression antibiotique tout au long de leur exis-

tence représentent autant de difficultés pratiques.

Les indications d’antibiothérapie chez les patients

transplantés rénaux doivent donc être pesées, et les

traitements ciblés.

Épidémiologie des infections bactériennes

après transplantation rénale

◆Infections bactériennes nosocomiales

Les sources d’infections bactériennes après trans-

plantation sont très nombreuses et incluent le

greffon, la flore endogène, l’environnement et les

personnes-contact. Le risque d’infection nosocomiale

est conditionné par la nature et le nombre des procé-

dures invasives, l’exposition aux agents pathogènes

(incluant les colonisations ou infections antérieures)

et la durée d’exposition à ces risques. La rupture des

barrières naturelles par les sondes urinaires, les

abords vasculaires et la chirurgie de transplantation

favorisent la survenue des infections bactériennes,

qui peuvent se développer soit à partir de la flore

endogène du patient, soit par transmission inter-

humaine, le plus souvent manuportée. Les patients

hospitalisés sont alors exposés à des transmissions

épidémiques, souvent croisées, de bactéries multi-

résistantes (BMR) telles que les bacilles à Gram

négatif sécréteurs de bêtalactamases à spectre élargi

(BLSE), voire totorésistants, les entérocoques résis-

tants à la vancomycine (ERV), ou encore les Staphy-

lococcus aureus résistants à la méticilline (SARM).

La description récente de telles épidémies, dans le

contexte de la transplantation rénale, plaide pour

l’application stricte des règles d’hygiène hospitalière

et pour le développement systématique de politiques

de maîtrise de l’antibiothérapie, bien que la prévalence

des colonisations de la flore endogène des patients

162 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012

Infections bactériennes et fongiques après transplantation rénale

MISE AU POINT

transplantés rénaux par ces BMR soit mal connue. Des

données récentes suggèrent que le pic d’incidence

des septicémies à bacilles à Gram négatif se situe au

cours du premier mois qui suit la greffe, que ces septi-

cémies sont majoritairement de nature nosocomiale

et que les voies urinaires sont à l’origine de 70 % de

ces infections (11). C’est aussi durant cette période

que les épisodes de colites à Clostridium difficile, une

des principales causes de diarrhée bactérienne après

transplantation rénale, sont les plus fréquents (12),

favorisés par l’exposition aux antibiotiques ou par le

contact avec un patient infecté.

◆Infections bactériennes communautaires

à germes pathogènes

Après le premier mois, la fréquence des infections

nosocomiales diminue au profit des infections

communautaires, qui peuvent se déclarer chez

les patients transplantés rénaux ambulatoires et

concerner tous les tissus et organes, y compris le

système nerveux central, la peau et le tube digestif.

Ce sont néanmoins encore les infections urinaires

qui restent les plus fréquentes, talonnées de près

par les infections des voies respiratoires.

Une attention toute particulière doit être portée

aux infections tuberculeuses, dont la fréquence est

plus élevée que dans la population générale, avec

une prévalence variant de 1,2 à 15,0 %, selon le

niveau d’endémie du pays considéré (13). Le délai

de survenue par rapport à la transplantation est

variable, mais les deux tiers des cas surviennent

au cours de la première année, avec une médiane

autour du neuvième mois. Dans la plupart des cas, il

s’agit de la réactivation d’un foyer latent méconnu.

Les difficultés du diagnostic sont nombreuses, car

les tableaux cliniques sont atypiques, et les tests

diagnostiques particulièrement peu sensibles sur ce

terrain (test de réaction cutanée à la tuberculine ou

examen direct des crachats). Les atteintes pulmo-

naires excavées classiques sont exceptionnelles dans

ce contexte où les formes disséminées ou extra-

pulmonaires sont largement majoritaires (14). Les

nouveaux tests diagnostiques fondés sur la libération

spécifique d’interféron gamma par les lymphocytes T

mémoire spécifiques de Mycobacterium tuberculosis

(QuantiFERON®, T-Spot® TB) semblent intéressants

dans le bilan prétransplantation (15). Leur positivité

signe un contact préalable avec M. tuberculosis, sans

permettre de distinguer une tuberculose ancienne

guérie d’une tuberculose latente ou active. Le traite-

ment antituberculeux est désormais bien défini (14),

mais son maniement difficile plaide contre les traite-

ments “d’épreuve”, qui doivent rester exceptionnels

dans les pays de faible endémie où la probabilité du

diagnostic est faible. En effet, la toxicité, notamment

hépatique, de l’isoniazide, combinée aux interfé-

rences entre les antituberculeux (en particulier la

rifampicine, très fortement inductrice du cytochrome

P450 CYP3A4), et les traitements immunosuppres-

seurs qui en sont le substrat exposent au rejet de

greffe et justifient une restriction de ces traitements

aux indications formelles.

◆Infections bactériennes opportunistes

La rareté des infections bactériennes opportunistes

chez les patients transplantés rénaux contraste

avec la multitude des germes susceptibles d’être

incriminés et la variabilité de leur délai de survenue

après transplantation. Plus rares que les infections

virales ou fongiques opportunistes, ces infections ne

bénéficient d’aucune mesure prophylactique médi-

camenteuse spécifique. Leur gravité repose autant

sur les difficultés du diagnostic que sur celles de

leur traitement. Leur survenue témoigne souvent

d’un niveau d’immunodépression particulièrement

intense, et il n’est pas rare d’avoir à diminuer le

traitement immunosuppresseur pour contrôler ces

infections. Il s’agit volontiers de bactéries environ-

nementales, voire saprophytes, ce qui contribue à

la variabilité géographique des espèces rencontrées.

Parmi les bactéries le plus fréquemment isolées dans

nos régions, citons les mycobactéries atypiques mais

aussi les Nocardia sp. et les Listeria sp.

Aspects cliniques des infections

bactériennes après transplantation

Les manifestations cliniques des infections bacté-

riennes après transplantation rénale sont dénuées

de toute spécificité et laissent généralement peu

de place à l’examen clinique pour le diagnostic

étiologique.

◆Infections urinaires

Ce sont les plus fréquentes des infections bactériennes

après transplantation rénale, notamment au cours

de la première année (10), juste avant les pneumo-

pathies (8). Les bactéries à Gram négatif représentent

plus de 70 % de ces infections, qui sont très souvent

dues à des Escherichia coli uropathogènes et associées

à un risque important d’insuffisance rénale aiguë.

Plus rarement, elles sont en rapport avec d’autres

souches bactériennes comme Pseudomonas sp.,

Klebsiella sp. ou des germes sécrétant l’uréase comme

Proteus mirabilis (qui peut être associé à des lithiases

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012 | 163

MISE AU POINT

phospho-ammoniaco-magnésiennes). La résistance

aux antibiotiques est fréquente, en particulier chez les

malades ayant des infections urinaires à répétition.

Les signes fonctionnels associés sont inconstants,

mais peuvent être évocateurs d’une cystite, d’une

pyélonéphrite du transplant ou des reins natifs, voire

d’une prostatite. La pyélonéphrite aiguë du greffon se

manifeste typiquement par des frissons, de la fièvre,

éventuellement une hématurie. Une sensibilité en

regard du greffon est possible, et le rein peut être

augmenté de taille et douloureux.

◆Infections respiratoires bactériennes

après transplantation rénale

Environ 1 patient transplanté rénal sur 10 nécessi-

tera une hospitalisation pour un épisode d’infection

respiratoire basse grave, d’origine bactérienne dans

plus de la moitié des cas, et dont la précocité du trai-

tement conditionnera le pronostic. Le risque après

transplantation rénale est durable, et les germes

responsables sont habituellement ceux des pneumo-

pathies communautaires : pyogènes (pneumocoque,

Haemophilus), germes atypiques (Mycoplasma,

Chlamydia, légionnelle), bien que les infections à

Gram négatif (Pseudomonas, entérobactéries) ou à

staphylocoque représentent de 10 à 85 % des cas.

La tuberculose pulmonaire se différencie de celle du

sujet immunocompétent par une présentation radio-

logique volontiers atypique, une fréquence accrue

des atteintes disséminées et extrathoraciques, et une

mortalité attribuable à l’infection significative. Les

infections à mycobactérie atypique (Myco bacterium

xenopi, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium

avium) sont rares. Les infections bactériennes à crois-

sance lente sont encore plus rares et semblent liées

à l’intensité du déficit immunitaire : les nocardioses

sont les plus fréquentes, souvent associées à une

atteinte cérébrale, puis viennent les infections à

Rhodococcus et, plus exceptionnellement, les acti-

nomycoses. Leur recherche doit être spécifiée lors

des prélèvements microbiologiques ou anatomo-

pathologiques.

◆Autres sièges d’infections bactériennes

Tous les organes ou tissus peuvent être concernés,

notamment la peau, le tube digestif et le système

nerveux central. La conduite à tenir devant une fièvre

chez un patient transplanté rénal est dominée par

la recherche d’arguments en faveur d’une infection

bactérienne susceptible de mettre en jeu rapi-

dement le pronostic vital. En cas d’état de choc,

de sepsis sévère ou de détresse respiratoire aiguë,

l’hospitalisation est indispensable. La pauvreté de

l’examen clinique rend le plus souvent indispensable

le recours à des examens complémentaires, incluant

des examens biologiques usuels, des examens d’ima-

gerie et des examens à visée microbiologique. Le

recours à la radiographie du thorax à la recherche

d’un foyer pulmonaire cliniquement muet doit être

large. Très souvent, d’autres examens d’imagerie

sont nécessaires afin d’orienter ou de préciser le

diagnostic et, le cas échéant, de diriger des prélève-

ments à visée étiologique. La technique d’imagerie

la plus appropriée (échographie, examen tomoden-

sitométrique ou examen en résonance magnétique

nucléaire) est choisie selon le site exploré en fonction

de sa sensibilité et de sa spécificité, mais aussi en

tenant compte de ses risques (allergique et toxique,

notamment rénal). La numération formule sanguine

peut orienter vers une infection bactérienne en cas

d’hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.

Les dosages des marqueurs d’inflammation systé-

miques tels que la protéine C réactive (CRP) ou la

procalcitonine, utiles dans la population générale

hospitalisée, n’ont pas démontré leur intérêt pour

différencier les infections bactériennes des infec-

tions virales ou des autres états inflammatoires

chez les transplantés rénaux (16, 17). La documen-

tation microbiologique préalable à l’antibiothérapie,

toujours souhaitable, est indispensable en contexte

nosocomial, ou lorsqu’il existe des signes de gravité

qui justifient la prescription rapide d’une antibio-

thérapie empirique. Ce sont ces prélèvements qui

permettront, s’ils sont positifs, d’ajuster ensuite

l’antibiothérapie. Ils comportent un examen cyto-

bactériologique des urines (ECBU), des hémocul-

tures, et des coprocultures en cas de diarrhée. Des

prélèvements aux sites profonds suspects d’infection

peuvent être nécessaires ; le cas échéant, ils seront

effectués par des techniques invasives (ponctions ou

bio psies sous échographie, scannographie, endos-

copie, cœlioscopie, voire abord chirurgical direct).

Dans certains cas d’infections rares ou torpides,

telles que les tuberculoses extrapulmonaires, ou

encore certaines mycobactérioses atypiques, le

diagnostic n’est obtenu que par l’examen anato-

mopathologique et la culture des biopsies tissulaires.

Infections fongiques

après transplantation rénale

Il est classique de distinguer 2 types d’infections

fongiques systémiques : les mycoses liées à des

micro-organismes pathogènes, dont la distribution

géographique est limitée et endémique (telles les

164 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012

Infections bactériennes et fongiques après transplantation rénale

MISE AU POINT

histoplasmoses, les coccidioïdomycoses, les blas-

tomycoses ou les pénicillioses), et les mycoses

opportunistes, bien plus fréquentes après transplan-

tation rénale, et qui regroupent essentiellement les

candidoses, les cryptococcoses, les aspergilloses et

les pneumocystoses, mais aussi les mucormycoses

et les infections à Fusarium, à Scedosporium ou à

Alternaria. La prise en charge de ces mycoses oppor-

tunistes est particulièrement délicate, car leurs mani-

festations cliniques, protéiformes et non spécifiques,

ne permettent pas de les distinguer facilement des

infections non fongiques, notamment bactériennes,

plus fréquentes. Évoquées de principe sur un faisceau

d’arguments cliniques, biologiques et épidémiolo-

giques, elles doivent être rapidement documentées,

car tout retard de traitement augmente le risque de

dissémination.

Candidoses après transplantation rénale

Les infections à Candida comptent pour environ 2 %

des infections après transplantation rénale. L’espèce

le plus fréquemment responsable des candidoses

profondes après transplantation rénale reste C. albi-

cans, mais d’autres espèces émergent (C. tropicalis,

et surtout C. glabrata et C. krusei). L’infection du

liquide de transport du greffon par un Candida sp.

peut être à l’origine d’infections chez le receveur,

allant de l’infection simple de la loge de transplan-

tation jusqu’à l’artérite intimale destructrice de

l’artère du greffon (18). Cette infection justifie une

prise en charge précoce et rationnalisée des patients

concernés, associant un traitement antifongique

préemptif et la recherche d’une contamination de

la loge de transplantation (19).

Aspergillose après transplantation rénale

La forme la plus préoccupante est l’aspergillose

pulmonaire invasive, qui complique entre 0,7 et

4,0 % des transplantations rénales. L’espèce le plus

fréquemment responsable est Aspergillus fumigatus.

La dissémination passe par l’invasion de la paroi des

vaisseaux à l’origine des 3 caractéristiques de cette

infection : infarctus tissulaire, foyers hémorragiques

et métastases septiques par voie hématogène.

Les facteurs de risque associés sont l’intensité du

traitement immunosuppresseur, la prise prolongée

de fortes doses de stéroïdes, ainsi que la défaillance

du greffon requérant l’hémodialyse. La mortalité

associée est voisine aujourd’hui de 35 % (20). La

présentation clinique est celle d’une pneumonie

aiguë d’aspect radiologique non spécifique, dont

le diagnostic étiologique est délicat, compte tenu

des faibles spécificité et sensibilité des cultures

d’échantillons respiratoires. Les signes cliniques,

principalement fièvre, toux et dyspnée, ou plus

tardivement hémoptysie, sont tout aussi peu spéci-

fiques. Ces difficultés diagnostiques, associées au

pronostic catastrophique, ont conduit à l’applica-

tion des stratégies de prise en charge validées chez

les patients d’onco-hématologie, fondées sur une

classification répartissant les tableaux clinico-biolo-

giques compatibles avec le diagnostic d’aspergillose

en 3 catégories : aspergillose prouvée, probable ou

possible. Le traitement doit être instauré dès lors

que l’aspergillose est probable (21). L’imagerie de

choix est le scanner thoracique, plus sensible que

la radiographie du thorax pour objectiver le ou les

foyers, volontiers nodulaires et pouvant évoluer vers

une excavation et des images d’infarctus segmen-

taires. La détection d’antigènes constitutifs de la

paroi cellulaire du champignon dans le sérum des

patients (galactomannane, ou les β-D-glucanes)

a une bonne valeur diagnostique. Le traitement de

première intention est désormais le voriconazole,

plus efficace et moins toxique que l’amphotéricine B,

dont la toxicité rénale limite encore la tolérance

après transplantation rénale. En cas de résistance au

voriconazole, l’amphotéricine B liposomale, mieux

tolérée que l’amphotéricine B conventionnelle, peut

être intéressante, de même que la caspofungine (21).

À côté de ces formes invasives, il existe des atteintes

nécrosantes chroniques (aspergilloses semi-invasives)

et des formes “saprophytes” (aspergillomes pulmo-

naires ou sinusiens) dont la prise en charge peut être

délicate, et repose autant sur les antifongiques que

sur la chirurgie d’exérèse en cas d’aspergillome.

Cryptococcose après transplantation

rénale

Les cryptococcoses peuvent être transmises par le

greffon ou acquises après la transplantation, mais il

s’agit le plus souvent de la réactivation d’une infec-

tion latente ancienne (22). Elles sont dues à un cham-

pignon ubiquitaire, Cryptococcus neoformans, dont la

voie de pénétration dans l’organisme est respiratoire.

La dissémination se fait à partir du poumon vers le

sang et de nombreux organes périphériques : peau,

système ostéoarticulaire, appareil urinaire, et surtout

système nerveux central. Entre un tiers et la moitié des

patients atteints de cryptococcose développent une

6

6

1

/

6

100%