La transplantation rénale et les immunosuppresseurs

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am

Pour citer cet article : Skalli S, Nouvel M, Faudel A, Fougère S, Parat S, Pouteil-Noble C, Rioufol C. La transplantation rénale et les immunosuppresseurs :

place du pharmacien clinicien dans la prise en charge thérapeutique. J Pharm Clin 2013 ; 32(4) : 201-18 doi:10.1684/jpc.2013.0266 201

Synthèse

J Pharm Clin 2013 ; 32 (4) : 201-18

La transplantation rénale

et les immunosuppresseurs :

place du pharmacien clinicien

dans la prise en charge thérapeutique

Renal transplantation and immunosuppressive drugs:

part of the clinical pharmacist in the therapeutic management

Saadia Skalli 1, Marion Nouvel 1, Amélie Faudel 1, Sandra Fougère 1, Stéphanie Parat 1,

Claire Pouteil-Noble 2, Catherine Rioufol 13

1Département de pharmacie clinique et médicaments, Centre hospitalier Lyon Sud, Hospices civils de Lyon,

Pierre-Bénite, France

2Service de transplantation-néphrologie, Groupement hospitalier Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon,

Lyon, France

3Université Claude Bernard Lyon 1, EMR 3738, Lyon, France

Résumé. La prise en charge thérapeutique du patient transplanté rénal est le plus souvent complexe et expose

à un risque d’évènements iatrogènes médicamenteux. Les patients sont confrontés, d’une part, à des médica-

ments à marge thérapeutique étroite avec notamment les immunosuppresseurs et, d’autre part, à de nombreuses

comorbidités associées. Celles-ci favorisent une polymédication, générant ainsi des interactions médicamenteuses

et augmentant le risque d’apparition d’effets indésirables. Des comportements à risques tels que la mauvaise adhé-

sion au traitement sont également à prendre en compte. Ce travail présenté sous la forme d’une synthèse de

la littérature médicale, abordera le profil physiopathologique et thérapeutique du patient transplanté rénal ainsi

que les problèmes reliés à la pharmacothérapie générés par les thérapeutiques immunosuppressives. Pour définir

la place du pharmacien clinicien et l’intégration des soins pharmaceutiques, nous présenterons une revue de la

littérature médicale sur les missions potentielles du pharmacien clinicien visant à optimiser la prise en charge

thérapeutique du patient transplanté rénal.

Mots clés : transplantation rénale, immunosuppresseurs, pharmacien clinicien, intervention pharmaceutique,

consultation pharmaceutique, interactions médicamenteuses, adhésion médicamenteuse, médicaments génériques

Abstract. The therapeutic management of renal transplant patient is often complex and exposed to a risk of

occurrence of iatrogenic drug events. Patients are treated by drugs with a narrow therapeutic range including

immunosuppressants, and have many comorbidities. These promote polymedication, generating drug interactions

and increasing the risk of developing side effects. Risk behaviours such as poor adherence to treatment are also

taken into account. This medical literature review discusses the pathophysiology and therapeutic profiles of renal

transplant patients as well as drug-related problems generated by immunosuppressive therapy. To define the role

of the clinical pharmacist and the integration of pharmaceutical care, we present a review of the potential missions

of clinical pharmacist to optimize the therapeutic management of renal transplant patients.

Key words: renal transplantation, immunosuppressive drugs, clinical pharmacist, pharmaceutical intervention,

pharmaceutical consultation, drug interactions, medication adherence, generic drugs

Tirés à part : S. Skalli

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am

202 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013

S. Skalli, et al.

Le patient transplanté rénal :

état actuel des connaissances

Données épidémiologiques

Le nombre de transplantations d’organes réalisées en

France a augmenté de près de 16 % ces dernières années

selon les données de l’Agence de la biomédecine [1, 2].

On note pour 2012, 5 023 transplantations d’organes,

le rein représente 60,6 % (3 044) des transplantations

[1, 2]

Quels sont les risques

et les complications potentielles

de la transplantation rénale ?

Le patient transplanté rénal encourt suite à sa greffe de

nombreux risques de complications et d’apparition ou

d’aggravation de comorbidités.

Risque de rejet

Le rejet correspond à l’induction d’une réponse immu-

nitaire du receveur contre l’organe transplanté. Cette

réaction de rejet met en jeu une activation des

cellules du receveur (lymphocytes T et B, cellules

mononucléées...) activées par les allo-antigènes du

donneur qui appartiennent surtout au groupe human

leucocyte antigens (HLA) et qui constituent le complexe

majeur d’histocompatibilité (CMH). Le rejet engendre une

destruction plus ou moins rapide de l’organe transplanté

en l’absence de traitement immunosuppresseur.

On distingue quatre types de rejets : le rejet hyper-

aigu, le rejet aigu qui peut être humoral ou cellulaire

et le rejet chronique. Ceux-ci posent des problématiques

diagnostiques et thérapeutiques très complexes et parfois

intriquées [3].

Rejet hyperaigu

Le rejet hyperaigu survient en général dans les 24

premières heures suivant la transplantation. Il est lié

essentiellement à la présence, dans le sérum du receveur

dit «immunisé », d’anticorps anti-HLA lymphocy-

totoxiques, produits en réponse à des transfusions

sanguines, à des grossesses ou à des transplantations anté-

rieures. Ces anticorps sont dirigés contre les antigènes

HLA du donneur et se fixent lors de la revascularisa-

tion du greffon sur l’endothélium de ce dernier. On

observe alors sa destruction et la thrombose des artères

puis une nécrose hémorragique du greffon. Le seul trai-

tement de ce rejet est préventif et repose sur la recherche

d’anticorps anti-HLA ainsi qu’un cross-match (test de cyto-

toxicité entre les lymphocytes d’un ganglion du donneur

et le sérum du receveur) chez les patients sur la liste

d’attente avant la transplantation afin d’étudier la compa-

tibilité donneur-receveur. En cas de diagnostic du rejet

hyperaigu, la transplantectomie d’urgence constitue la

principale option thérapeutique [3].

Rejet aigu cellulaire

Le rejet aigu met plusieurs jours à survenir car il néces-

site une immunisation, et se produit en général dans les

huit jours à trois mois suivant la transplantation. Près

de 90 % des épisodes de rejet aigu sont principalement

médiés par un mécanisme cellulaire. Outre la recherche

d’anticorps dirigés spécifiquement contre des antigènes

HLA du donneur, la détermination du type de rejet passe

par la réalisation d’une biopsie du greffon. Le rôle des

lymphocytes CD4+ a été suggéré dans l’initiation du pro-

cessus de rejet, et celui des CD8+ dans celui des étapes

ultérieures. Un retard de prise en charge peut conduire

à des lésions irréversibles du greffon et à sa destruction

[3, 4].

Rejet aigu humoral

Le rejet aigu humoral se produit principalement entre

la première et la troisième semaine post-transplantation,

mais il peut également survenir de fac¸on plus tardive.

Ce type de rejet est dû à l’apparition d’anticorps anti-

HLA et non anti-HLA dirigés spécifiquement contre des

déterminants antigéniques du donneur. Le diagnostic est

à évoquer en présence soit d’une reprise retardée de la

fonction rénale, soit devant une insuffisance rénale aiguë

précoce. Généralement, le rejet aigu humoral est de moins

bon pronostic que le rejet aigu cellulaire [3, 4].

Rejet chronique

Le rejet chronique est une des causes principales de perte

du greffon au long cours. Il s’intègre dans une entité nom-

mée dysfonction chronique de greffon dans la mesure où

la perte de fonction est très souvent multifactorielle liée

à des phénomènes immunologiques (épisodes de rejet

aigu, rejet chronique) et non immunologiques (lésions

héritées du donneur, néphrotoxicité des immunosuppres-

seurs, lésions post-ischémiques, infections, hypertension,

diabète, récidive de la maladie initiale sur le greffon,

sénescence du greffon, etc.) [3, 4].

Risque infectieux

Le transplanté rénal est un patient à haut risque de sur-

venue d’infections du fait des trois facteurs suivants :

l’immunosuppression, la nature et le nombre de procé-

dures invasives auxquelles il est soumis et l’exposition à

des germes communautaires ou nosocomiaux [5]. Dans

ce contexte, l’apparition d’une fièvre doit toujours être

considérée comme pouvant être l’expression d’une infec-

tion potentiellement grave et nécessitant un diagnostic et

un traitement rapides [3].

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am

J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 203

La transplantation rénale et les immunosuppresseurs

Au cours du premier mois, le risque infectieux est

dominé par les infections nosocomiales, par des infec-

tions provenant du donneur, ou par des infections

latentes et méconnues chez le receveur. C’est entre

le deuxième et le sixième mois que des réactivations

d’infections latentes et des premières infections oppor-

tunistes peuvent apparaître. À partir du sixième mois,

le niveau d’immunosuppression thérapeutique est moins

intense, les traitements prophylactiques sont générale-

ment interrompus, et les patients transplantés rénaux

sont surtout exposés aux risques infectieux du fait des

germes communautaires. Néanmoins, le risque d’infection

opportuniste reste réel. Ces infections peuvent être de

natures différentes [3, 5] :

- virales : infections à cytomégalovirus, virus hépatotropes

B et C, virus de l’Herpes Humain 8 et infection à BK virus ;

- fongiques : pneumopathie à Pneumocystis carinii,

aspergillose pulmonaire et infections invasives à Candida ;

- bactériennes : infections urinaires, pulmonaires et à

mycobactéries.

Les comorbidités

L’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle est présente chez 50 à 60 %

des patients transplantés rénaux. Elle est définie par une

pression artérielle systolique supérieure à 130 mmHg, en

l’absence de médication antihypertensive [6-8]. Elle peut

être causée par la sténose de l’artère rénale du transplant,

la néphropathie chronique du greffon et/ou les traite-

ments immunosuppresseurs (corticoïdes, inhibiteurs de la

calcineurine).

La valeur cible de pression artérielle chez les

patients transplantés est de 130/80 mmHg en l’absence

d’hypotension [8]. Afin d’atteindre ces valeurs, plusieurs

classes médicamenteuses peuvent être proposées :

- les inhibiteurs calciques sont très largement utilisés chez

le patient insuffisant rénal chronique et transplanté rénal.

Ils exposent néanmoins au risque d’interactions médi-

camenteuses [6, 9]. Mise à part la nifédipine (Adalate®)

et l’isradipine (Icaz®), la plupart des inhibiteurs cal-

ciques notamment le diltiazem (Tildiem®), le vérapamil

(Isoptine®), la nicardipine (Loxen®) et l’amlodipine

(Amlor®) (à un moindre degré) interagissent avec la

ciclosporine, le tacrolimus, le sirolimus et l’évérolimus

[6, 9, 10]. Ils peuvent ainsi être à l’origine d’une

augmentation des concentrations plasmatiques en immu-

nosuppresseurs par inhibition de leurs métabolismes au

niveau du CYP 3A4 ;

- les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou les

antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II)

présentent un effet néphroprotecteur. Néanmoins, leur

utilisation nécessite un suivi de la créatininémie ainsi que

de la kaliémie, surtout lorsqu’ils sont associés à d’autres

médicaments hyperkaliémiants : diurétiques hyperkalié-

miants (spironolactone, amiloride), ciclosporine, tacroli-

mus, sulfaméthoxazole-triméthoprime, héparine... [10] ;

- les bêtabloquants (notamment chez les patients coro-

nariens), les diurétiques et les antihypertenseurs centraux

peuvent constituer des options thérapeutiques [7, 11].

La dyslipidémie

Les dyslipidémies sont relativement fréquentes chez les

patients transplantés. Celles-ci peuvent se traduire par

une hypertriglycéridémie (>1,5 g/L) ou un LDL cho-

lestérol supérieur à 1 g/L [8]. Elles sont favorisées par

certains immunosuppresseurs comme les inhibiteurs de la

mTOR, les corticoïdes et les inhibiteurs de la calcineurine

[12].

Hypertriglycéridémies et prise en charge

thérapeutique

Les hypertriglycéridémies modérées peuvent être prises

en charge par l’ézétimibe (Ezetrol®) seul après échec

des règles hygiéno-diététiques suivies pendant 3 mois.

L’ézétimibe est à privilégier par rapport à un fibrate en

raison du risque d’interaction médicamenteuse de ce der-

nier avec la ciclosporine, ayant pour conséquence une

augmentation de la néphrotoxicité de la ciclosporine.

De plus, une augmentation possible de la créatininémie

est décrite sous fibrate. Près de 30 à 40 % des patients

transplantés traités par fibrate voient leur créatininémie

augmenter [13]. Dans cette classe, il semblerait que le

gemfibrozil (Lipur®) soit le fibrate exposant le moins au

risque d’augmentation de la créatininémie et aux interac-

tions médicamenteuses [14].

Hypercholestérolémie et objectif LDL

à atteindre chez le patient transplanté rénal

D’après les recommandations de la Haute autorité de

santé (HAS) de novembre 2007, le LDL cible doit être infé-

rieur à 1 g/L chez les patients transplantés rénaux [8]. La

prise en charge se fera dans un premier temps par des

règles hygiéno-diététiques associées à une statine. Ces

médicaments nécessitent un suivi clinique et une infor-

mation du patient des symptômes de rhabdomyolyse et

de cytolyse hépatique. La recherche d’interaction médica-

menteuse entre immunosuppresseur et statine, qu’elle soit

hydrophile ou lipophile, est de mise [15]. L’association à

l’ézétimibe peut être envisagée si la statine seule à dose

maximale n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif LDL

[12].

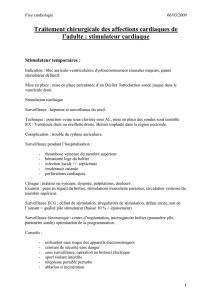

Synthèse de la prise en charge

thérapeutique

Le tableau 1 synthétise la prise en charge thérapeutique

du patient transplanté rénal.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am

204 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013

S. Skalli, et al.

Tableau 1. Synthèse de la prise en charge thérapeutique du patient transplanté rénal.

Type de complications Objectifs thérapeutiques Prise en charge thérapeutique

Rejet chronique Prévenir le risque de rejet aigu et chronique

en limitant les effets indésirables

Inhibiteur de calcineurine + inhibiteurs de la prolifération lymphocytaire

(IMPDH) + corticoïdes

Infections Prévenir le risque d’infection à Pneumocystis carinii Sulfaméthoxazole-triméthoprime (Bactrim®)

Prévenir le risque d’infection à CMV Valganciclovir (Rovalcyte®)

HTA Maintenir une pression artérielle <130/80 mmHg 1re intention : inhibiteurs calciques +/- IEC ou ARA II +/-

2eintention : bêtabloquants +/- diurétiques +/- antihypertenseurs centraux

Dyslipidémie Maintenir les triglycérides <1,5 g/L Ezétimibe (Ezetrol®)

Maintenir le LDL cholestérol <1 g/L Statine +/- ézétimibe (Ezetrol®)

Rationnel d’un traitement

immunosuppresseur et

problématiques d’iatrogénie

médicamenteuse engendrées

Le principe de l’immunosuppression en transplantation

rénale est de prévenir le rejet aigu. Il repose sur :

- un traitement d’induction qui consiste à associer des

traitements immunosuppresseurs à des anticorps anti-

lymphocytaires polyclonaux (Thymoglobuline®)ouun

antagoniste des récepteurs de l’interleukine 2, basiliximab

(Simulect®);

- un traitement d’entretien qui est plus intense pendant les

trois premiers mois suivant la transplantation. Il sera modi-

fié progressivement par la suite afin de diminuer le risque

d’effets indésirables et d’améliorer la tolérance des immu-

nosuppresseurs utilisés au long cours sans pour autant

risquer un rejet du greffon [16, 17].

Le schéma d’immunosuppression d’entretien habituel

associe une trithérapie comportant un inhibiteur de la

calcineurine, un inhibiteur l’inosine 5’ monophosphate-

deshydrogénase (IMPDH) et des corticoïdes [16, 17].

Inhibiteurs de la calcineurine

Les inhibiteurs de la calcineurine ont révolutionné la

transplantation au début des années 1980 et constituent,

encore de nos jours, la base du traitement immunosup-

presseur en transplantation rénale [16, 17].

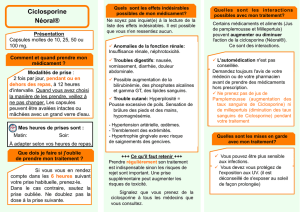

Ciclosporine [12, 18]

Point d’action immunologique : la ciclosporine se

fixe sur le récepteur intra-cytoplasmique, la cyclophiline

et bloque ainsi la voie d’activation calcineurine dépen-

dante et par conséquent la transcription et l’expression

génique des cytokines nécessaires à la réponse immuni-

taire (IL-2 et d’INF-␥et les récepteurs à l’IL-2).

Présentations : la ciclosporine est commercialisée

sous forme de Neoral®ou de Sandimmun®, solution

buvable dosée à 100 mg/mL (Neoral®est sous forme

de microémulsion à résorption orale améliorée), cap-

sules orales 10 mg, 25 mg, 50 mg ou 100 mg, ou de

Sandimmun®injectable 50 mg/mL ou 250 mg/5 mL.

Neoral®versus Sandimmun®: le Neoral®présente

une meilleure absorption digestive que le Sandimmun®,

sous forme de capsules. La forme micronisée rend le pro-

fil d’absorption de la ciclosporine peu dépendant des sels

biliaires, des enzymes pancréatiques et de l’absorption

des aliments.

Posologie et plan de prise : la posologie initiale par

voie orale est de 6 mg/kg/j à 15 mg/kg/j puis elle est

réduite progressivement jusqu’à 2 mg/kg/j à 6 mg/kg/j

en traitement d’entretien. En perfusion IV, la posologie est

de2à5mg/kg/j avec relais rapide per os. Il est important

d’éviter la prise du jus de pamplemousse.

Tacrolimus [12, 18]

Point d’action immunologique : le tacrolimus forme

un complexe avec une protéine cytosolique (FKBP12) qui

se lie et inhibe la calcineurine conduisant à une inhibition

du signal de transduction des lymphocytes T.

Présentations : Prograf®gélules 0,5 mg, 1 mg ou

5 mg, injectable 5 mg/mL ou Modigraf®, sachets poudre

orale 0,2 mg ou 1 mg, Advagraf®LP gélules 0,5 mg, 1 mg,

3mgou5mg.

Posologie et plan de prise : par voie orale, la

posologie initiale est de 0,1 mg/kg/j à 0,2 mg/kg/j

puis adaptation selon les dosages pharmacologiques.

L’Advagraf®LP est administré en une fois par jour et le

Prograf®ou Modigraf®en deux prises par jour, matin

et soir. Les gélules doivent être prises immédiatement

après avoir été sorties de la plaquette thermoformée (prin-

cipe actif photosensible). En général, afin d’optimiser

l’absorption, la prise doit se faire à jeun ou au moins 1

heure avant ou2à3heures après un repas et ne doit pas

être associée au jus de pamplemousse.

Si l’état clinique du patient ne permet pas

l’administration par voie orale, le médicament peut

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am

J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 205

La transplantation rénale et les immunosuppresseurs

être administré par voie intraveineuse à la dose de 0,01 à

0,05 mg/kg/j en perfusion continue sur 24 heures.

Lors du relais de Prograf®vers Advagraf®, un suivi

des concentrations plasmatiques du tacrolimus est néces-

saire en raison du risque d’une diminution de l’exposition

systémique.

Cicloporine versus tacrolimus ?

Ces deux inhibiteurs de la calcineurine sont considérés

comme de puissance équivalente [17]. En effet, il n’a pas

été démontré de différence significative sur la durée de

survie du greffon après administration de l’une ou l’autre

des deux molécules [19]. Cependant, il semblerait que le

tacrolimus soit à privilégier en raison d’un taux de rejet

aigu plus faible [20]. Le choix sera guidé également par le

spectre de leurs effets indésirables métaboliques (dyslipi-

démie et diabète).

Inhibiteurs de la prolifération lymphocytaire

Azathioprine [12, 18]

Point d’action immunologique : l’azathioprine

libère la 6-mercaptopurine qui agit comme anti-métabolite

intervenant au niveau enzymatique du métabolisme des

purines. Elle empêche ainsi la prolifération de cellules

participant à la détermination et à l’amplification de

la réponse immunitaire. L’effet immunosuppresseur de

l’azathioprine peut n’apparaître qu’après plusieurs mois

de traitement.

Présentations : l’azathioprine est commercialisée

sous le nom de Imurel®ou génériques, comprimés à

25 mg, 50 mg ou injectable à 50 mg.

Posologie et plan de prise : la posologie est de 1

à 3 mg/kg/j (sans dépasser 150 mg/j) et doit être adap-

tée en fonction de la réponse clinique et de la tolérance

hématologique. Il est conseillé de prendre ce médicament

au cours des repas, afin d’éviter les troubles gastro-

intestinaux.

Mycophénolate mofétil [12, 18]

Point d’action immunologique : le mycophéno-

late mofétil est la prodrogue de l’acide mycophénolique

(MPA). Le MPA est un puissant inhibiteur sélectif, non

compétitif et réversible de l’IMPDH qui inhibe, sans être

incorporé à l’ADN, la synthèse de novo des nucléotides

à base de guanine. Il inhibe la prolifération des lympho-

cytes B et T.

Présentations : mycophénolate mofétil Cellcept®,

capsules à 500 mg ou gélules à 250 mg, poudre à

suspension buvable à 1 g/5 mL, injectable à 500 mg.

Mycophénolate sodique, sel de sodium de l’acide myco-

phénolique Myfortic®est disponible en comprimés à

180 mg et 360 mg.

Posologie et plan de prise : par voie orale, ce médi-

cament doit être initié dans les 72 heures suivant la

transplantation. La dose recommandée de Cellcept®chez

les transplantés rénaux est de 1 g deux fois par jour. Son

équivalent en Myfortic®est de 720 mg 2 fois par jour. La

prise du médicament peut se faire au cours ou en dehors

des repas. Afin de minimiser les fluctuations plasmatiques,

la prise doit se faire toujours de la même manière. Le

Cellcept®doit être conservé à l’abri de la lumière. Il est

recommandé que la suspension buvable de Cellcept®soit

reconstituée par un pharmacien avant d’être délivrée au

patient.

Cellcept®versus Myfortic®: le Myfortic®présente

une meilleure tolérance digestive en raison de la formu-

lation galénique des comprimés qui sont enrobés d’un

film gastro-résistant, permettant ainsi une libération du

principe actif uniquement dans l’intestin [12].

Mycophénolate versus azathioprine

Actuellement, le mycophénolate mofétil est plus utilisé

que l’azathioprine sur la base d’études montrant la supé-

riorité du mycophénolate dans la prévention du rejet aigu

lorsqu’ils sont associés à l’ancienne formulation de la

ciclosporine (Sandimmun®) [16]. Pourtant, Remuzzi et al.

ont conclu que l’acide mycophénolique ne présentait pas

de supériorité sur l’azathioprine en termes de préven-

tion du rejet aigu, lorsqu’il est associé à la ciclosporine

(Neoral®) [21].

Corticoïdes [12, 18]

Les corticoïdes ont été utilisés dès le début de

l’histoire de la transplantation rénale pour leur potentiel

d’immunomodulation. Les deux molécules les plus cou-

ramment prescrites pour la prévention du rejet chronique

sont la prednisone et la prednisolone [16].

Point d’action immunologique : les glucocorti-

coïdes exercent leurs effets immunosuppresseurs en

diminuant l’expression des gènes codant pour les cyto-

kines (IL-1, 2, 6, IFN␥, TNF␣). Il en résulte une

diminution de la prolifération des lymphoytes et une

diminution de l’activité cytotoxique des lymphocytes

CD8+, ainsi qu’une diminution de l’activité bactéricide du

macrophage.

Posologie et plan de prise : la prednisone est

prescrite en dose d’attaque à 1 mg/kg/j les 3 premiers

jours de transplantation puis diminuée progressivement à

20 mg la première semaine puis à raison de 5 mg/sem

jusqu’à la dose de 5 mg, un mois après la transplantation

rénale.

Présentations : prednisone (Cortancyl®), comprimés

à 1 mg, 5 mg et 20 mg ; prednisolone (Solupred®), compri-

mésà5mgou20mg,solution buvable 1 mg/mL et leurs

génériques.

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%