Reproduction sexuée et brassage génétique. Unicité

Reproduction

sexuée et

brassage

génétique. Unicité génétique

des individus.

Un allèle fonctionnel gouverne la synthèse d’un polypeptide. Celui-ci

est lui-même responsable d’un caractère phénotypique c’est à dire un

caractère physiologique, biochimique ou morphologique observables

chez l’individu. Il existe donc une relation étroite entre le matériel

génétique : le génotype et la morphologie : le phénotype.

Cycle Haplobiontique

• Chez les organismes N, seule la cellule-œuf est 2N. Les spores de

Sordaria macrospora par ex, issues de la cellule-œuf par méiose

sont toutes N : un seul chromosome de chaque paire soit un seul

allèle par gène,soit un seul phénotype possible.

Cycle diplobiontique

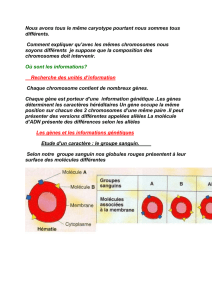

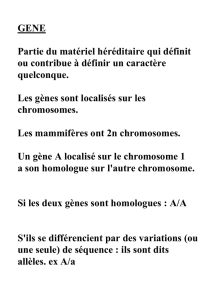

• Chez les organismes 2N, chaque cellule présente 2 allèles de

chaque gène.

− si les 2 allèles sont identiques (individu homozygote) : une seule

version, un seul phénotype.

− si les 2 allèles sont différents (individu hétérozygote) le phénotype

est défini: soit par l’allèle “ dominant ”, l’autre étant “ récessif ; soit

par les 2 à la fois s’il y a codominance.

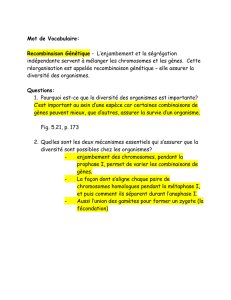

• Le brassage intrachromosomique : Il s’effectue lors de la prophase

de 1ère division méiotique et est le fait de crossing-over :il s’agit d’un

échange d’allèles entre chromosomes homologues !recombinaison

et nouvelles associations de gènes sur les chromosomes d’individus

hétérozygotes (si homozygotes : échange d’allèles identiques donc

pas de recombinaison.)

• Le brassage interchromosomique. Il a également lieu au cours de la

méiose : séparation des chromosomes homologues

indépendamment les uns des autres !nombre très important de

combinaisons de chromosomes, donc de gènes dans les cellules-

filles.

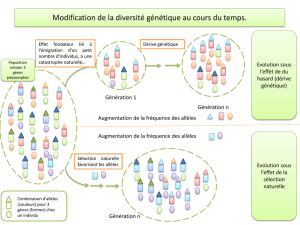

• Le hasard a un rôle important dans le brassage génétique :

répartition aléatoire des chromosomes puis des chromatides !

mélange des gènes.

A la fécondation : union de deux gamètes « pris au hasard »

!déduction d’un « échiquier de croisements » des gamètes

permettant de déterminer le pourcentage de chances de voir

apparaître tel ou tel caractère.

• Les recombinaisons génétiques sont multiples !unicité de chaque

individu avec conservation des caractères propres à l’espèce à

laquelle il appartient.

• Etablissement possible de la localisation chromosomique des

allèles : croisements entre souches « pures » et souches

« hybrides » = back-cross.

− si un individu hybride double hétérozygote, par ex. : 4 types de

gamètes équiprobables, soit 50% de gènes parentaux et 50% de

gènes recombinés !les couples d’allèles de ces gènes sont

indépendants, c’est à dire porté par des chromosomes différents.

− Au contraire, les gènes sont liés si on obtient une majorité de

gènes parentaux.

Memopage.com SA © / 2006 / Auteur : Alexandra Vivier des Vallons

1

/

1

100%