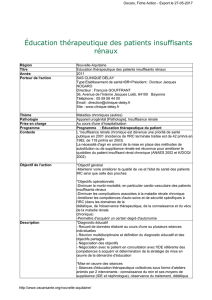

Epidémiologie des néphropathies chroniques dans le service de

publicité