Un si brillant cerveau Les états limites de la conscience

1

Le 15 octobre 2015

Un si brillant cerveau

Les états limites de la conscience

Steven LAUREYS

Neurologue, professeur de clinique et directeur de recherches au FNRS.

Directeur du Coma Science Group (CHU de Liège)

Le rôle du cerveau a été découvert très progressivement:

• Ancienne Egypte (cf. Le Livre des morts) : le cœur a un rôle important, contrairement

au cerveau qui est retiré du corps avant la momification.

• Au 16e S., Vésale découvre l’importance du cerveau lors de la dissection des nerfs.

• En 1899 (Ramon y Cajal) : 1er dessin de la cellule nerveuse et de la transmission des

signaux dans les neurones.

• Depuis quelques années, grâce à la résonance magnétique, on peut voir le cerveau en

action.

Actuellement, plusieurs états de conscience (par exemple, conscience pendant un coma,

pendant l’hypnose, chez des astronautes en apesanteur) font l’objet d’études.

La mort

On parle de mort lorsque les trois fonctions vitales – cœur, poumons, cerveau - s’arrêtent de

fonctionner. Depuis 1952, grâce au respirateur artificiel, on parvient à dissocier ces 3

fonctions.

Mort clinique ≠ mort, car une certaine activité persiste au niveau du cerveau (= coma).

Mort cérébrale = mort ; dans ce cas, le cerveau est inactif (boite vide). Depuis les années 50,

aucun patient en état de mort cérébrale n’a récupéré la conscience.

Expérience de mort imminente :

Les patients ayant vécu cette expérience parlent d’un tunnel, d’une lumière (en Inde : une

rivière ; chez les musulmans : une porte), de décorporation. 99% des patients considèrent que

c’était une expérience positive.

Comment mesurer la conscience ?

Il n’y a pas de définition unanime de la conscience. Dès lors, comment déterminer si un

patient est oui ou non conscient ?

On distingue différents degrés de conscience : éveil, perte de conscience, éveil lucide, coma,

anesthésie générale, sommeil. Il y a un lien entre l’activité du cerveau et le degré de

conscience. Ainsi, par exemple, lors d’une anesthésie générale ou pendant le sommeil

profond, l’activité du cerveau diminue tandis que pendant le sommeil paradoxal, elle est

proche de la normale.

Le coma dure un temps limité. Ensuite le patient évolue soit vers l’éveil, soit vers la mort

cérébrale. Certains patients peuvent avoir un éveil non répondant (= un état végétatif

persistant) ; ils ouvrent les yeux mais ne réagissent pas.

Mais attention, 30% des diagnostics végétatifs ont erronés.

2

Différents tests pour mesurer l’éveil : réagit au bruit, ouvre les yeux, réagit aux questions

(attention, certains ne veulent pas ou ne peuvent pas réagir).

Les tests cliniques de la conscience sont compliqués et il reste beaucoup d’incertitudes.

On parle d’un état de conscience minimale lorsqu’un patient post-comateux réagit très

occasionnellement.

Dans le locked-in syndrome, le cerveau est intact mais il est déconnecté au reste du corps. Le

corps est paralysé, et seul le mouvement des yeux permet de communiquer par ordinateur.

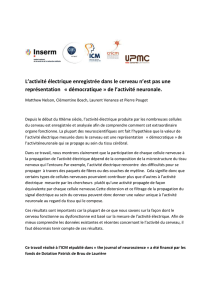

Les réseaux de la conscience

On n’a pas besoin de tout son cerveau pour être conscient ; la conscience de l’environnement

se trouve dans la partie extérieure du cerveau, tandis que la conscience intérieure se situe

plus dans la partie intérieure du cerveau. Ces différents réseaux interagissent.

En clinique on stimule le cerveau pour calculer les connections électriques.

Contrairement à ce que l’on croyait il y a quelques années, le cerveau est capable de faire de

nouvelles connections, dès lors, une récupération est possible. Il est donc essentiel de ne pas

se tromper car cela a des conséquences sur la prise en charge, sur la mesure de la douleur

etc. La douleur peut être décelée par la résonance magnétique, même en cas de conscience

minimale. Les modifications de la taille de la pupille peuvent également être un signe d’activité

du cerveau.

Malgré toutes les technologies sophistiquées, il faut également développer des tests qui ne

dépendent pas du langage car certains patients ne comprennent pas.

Ce qui compte, c’est donc la connectivité. Une stimulation électrique invasive ou non peut

parfois stimuler l’activité du cerveau.

Cependant, il faut éviter l’acharnement : il faut se poser la question de la qualité de vie du

patient, qualité de vie par rapport au pire moment et au meilleur moment de sa vie.

* * * * *

Réponses aux questions

1. Coma artificiel : il s’agit d’une sédation afin de permettre de mieux traiter le patient pour

par exemple préserver son cerveau (limiter la pression intracrânienne) après un

traumatisme crânien ou pour le confort du patient. Cependant, pendant cette période, on

ne peut pas évaluer le niveau de conscience du patient.

2. L’hypnose a pour but d’éviter une anesthésie générale, surtout à un certain âge. Sous

hypnose, le réseau de la conscience du monde extérieur est déconnecté.

3. Maladie d’Alzheimer : état de conscience minimale. Les stimulations qui comportent un

côté émotionnel ainsi que la musique sont essentielles.

4. Un manque d’oxygène peut provoquer des dégâts importants dans l’ensemble du cerveau.

Dès lors, une autre partie du cerveau ne pourra pas compenser - comme dans un

traumatisme - même si les neurones se régénèrent.

5. Prélèvement d’organes uniquement en cas de mort cérébrale. Se déclarer comme

donneur d’organes facilite beaucoup les choses pour la famille.

6. 50% des personnes dans le coma récupèrent rapidement. Mais si le coma persiste, on

parlera de conscience minimale.

7. Les deux hémisphères du cerveau travaillent ensemble. Il faut éviter d’associer une région

du cerveau à une activité spécifique.

1

/

2

100%