Énoncé de politique L`aspect économique des élections

Énoncé de politique

Introduction

La Chambre de commerce du Canada favorise

l’établissement d’un environnement commercial

solide, concurrentiel et productif qui profi te

à tous les Canadiens. Ce document fait partie

d’une série d’études techniques indépendantes

portant sur les “principales questions de politique

gouvernementale auxquelles le Canada est confronté

à l’heure actuelle.

Nous espérons que cette analyse sensibilisera le

public à ces questions et aidera les décideurs à

faire des choix éclairés. Les études ne visent pas à

recommander des solutions politiques particulières,

mais plutôt à stimuler les discussions et les débats

publics sur les enjeux du pays.

Série sur la politique

économique commandité par:

1 Harris/Decima. « Canadians Say It’s Time for a Majority Government ». Le 12 juillet 2009.

Les Canadiens sont allés aux urnes trois fois

dans une élection fédérale générale depuis 2004

et, chaque fois, ils ont élu un gouvernement

minoritaire. «Les gouvernements minoritaires

des cinq dernières années semblent avoir incité

les gens à vouloir retourner aux gouvernements

majoritaires.»1 Dans un récent sondage de Harris/

Decima, 64 % des Canadiens préféraient l’option

majoritaire, tandis que 24 % favorisaient l’élection

d’un gouvernement minoritaire la prochaine

fois. Les Canadiens semblent fatigués d’aller

aux urnes.

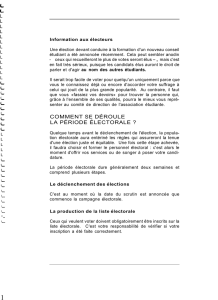

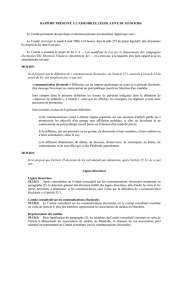

Seulement 58,8 % des électeurs canadiens

admissibles ont voté lors de l’élection du 14

octobre 2008, le pourcentage le plus bas de

l’histoire. Lors de l’élection générale du 23

janvier 2006, 64,7 % des électeurs inscrits avaient

participé. La participation au scrutin a diminué

considérablement depuis 1988 après avoir atteint

environ 75 % entre 1945 et 1988 (voir le tableau

1). Le Canada n’est pas seul pays à affi cher cette

tendance. La participation électorale est en baisse

dans de nombreux pays industrialisés.

« La démocratie est fondée sur le droit des

citoyens de participer à la prise des décisions

qui les concernent et à la formulation des règles

Série sur la politique économique – Septembre 2009

L’aspect économique

des élections

2

La Chambre de Commerce du Canada

50

55

60

65

70

75

80

85

1867

1872

1874

1878

1882

1887

1891

1896

1900

1904

1908

1911

1917

1921

1925

1926

1930

1935

1940

1945

1949

1953

1957

1958

1962

1963

1965

1968

1972

1974

1979

1980

1984

1988

1993

1997

2000

2004

2006

2008

(%)

sociales auxquelles ils se soumettent. Ces droits

fondamentaux ne prennent tout leur sens que

lorsque les citoyens participent, le plus activement

possible, à la vie publique. Le vote est une

manifestation essentielle d’un tel engagement. »2

La baisse de la participation à des élections

successives est inquiétante pour la santé du système

politique démocratique – « pour le caractère

démocratique du mandat des gouvernements,

le type de candidats élus et même le type

d’enjeux examinés. »3

Ce document examine les forces qui éperonnent

la participation électorale – institutionnelles,

socioéconomiques et démographiques. À défaut

de comprendre ces facteurs, « le problème [de

la baisse de la participation électorale] pourrait

accabler le système politique pendant de longues

années. »4 Ce document explique aussi comment

les élections sont fi nancées au Canada.

Tableau 1 : Participation électorale aux élections générales fédérales

1867-2008

Source : Élections Canada; La Chambre de commerce du Canada

2 Élections Canada. « Les jeunes et les élections ». Perspectives électorales. Vol. 5, no 2 . Juillet 2003.

3 Élections Canada. « La problématique du déclin de la participation électorale chez les jeunes ». Perspectives électorales.

Vol. 5, no 2. Juillet 2003.

4 Idem.

3

La Chambre de Commerce du Canada

5 Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale-Appui institutionnel. www.idea.int

6 Voir, par exemple, Jackman (1987); Blais et Carty (1990); Blais et Dobrzynska (1998); Franklin (1996 et 2004); et Blais et

Aarts (2005).

7 Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale. www.idea.int

8 L’Australian Electoral Commission écrit à tous les non-votants apparents leur demandant de donner la raison pour

laquelle ils n’ont pas voté ou de payer une amende de 20 dollars. Si dans les 21 jours suivants le non-votant apparent n’a

pas donné de raison valide et suffisante ou refuse de payer l’amende, des poursuites judiciaires peuvent être intentées. Si

l’affaire est traitée devant un tribunal et que la personne est déclarée coupable, on peut lui imposer une amende maximale

de 50 dollars, frais judiciaires en sus.

9 Howe, Paul et David Northrup. « Strengthening Canadian Democracy: The Views of Canadians ». Enjeux publics vol. 1, noo

5. Institut de recherche en politiques publiques. Juillet 2000.

10 Par contraste, le Canada a un système à majorité relative ou scrutin majoritaire uninominal ou circonscription majoritaire.

Le candidat qui obtient le plus de votes dans chaque circonscription électorale remporte un siège dans la Chambre

des communes.

La participation électorale varie considérablement

d’un pays à l’autre. En Australie, en Belgique, à

Chypre et à Singapour, par exemple, elle atteint

plus de 90 % en moyenne. Les pays d’Amérique

du Sud affi chent également des taux de

participation électorale relativement élevés – par

exemple, le Brésil 83,2 % (2006), le Chili 84,4 %

(2006), l’Argentine 73,1 % (2007) et le Pérou 88,7

% (2006). En Europe de l’Ouest, la participation

électorale est relativement faible – par exemple,

en France elle atteint 40,6 % (2009), en Allemagne

43,3 % (2009), au Royaume-Uni 61,4 % (2005) et

en Italie 65,1 % (2009)5. Aux États-Unis, on estime

que 61,6 % des électeurs inscrits ont déposé un

bulletin de vote lors de l’élection présidentielle

de 2008; ce pourcentage est semblable aux taux de

participation récents au Canada (58,8 % en 2008)

et au Mexique (58,9 % en 2006).

Un des principaux facteurs qui expliquent les

différences en matière de participation électorale à

l’échelle internationale est la votation obligatoire.

On estime que celle ci a augmenté la participation

électorale de 10 à 15 points de pourcentage et son

impact dépend de la mise à exécution.6

Le vote obligatoire existe dans 32 pays, dont 16

le mettent à exécution. Ce sont, notamment,

l’Australie, l’Argentine, la Belgique, le Brésil,

le Chili, Chypre, Singapour et la Turquie. Neuf

des 30 membres de l’OCDE ont mis en œuvre la

votation obligatoire7.

En Australie, par exemple, l’inscription obligatoire

des électeurs pour les élections fédérales a été mise

en œuvre en 1911. La Commonwealth Electoral Act

1918 énonce que tout électeur a le devoir de voter

à chaque élection. Par conséquent, la participation

électorale en Australie n’a jamais été inférieure à

90 %. En fait, elle a atteint 95,2 % lors de l’élection

générale de 20078.

Dans un sondage mené au Canada en 2000 par

l’Institut de recherche en politiques publiques, on

a demandé aux répondants ce qu’ils pensaient de

l’adoption d’une loi qui obligerait les citoyens à

voter sous peine d’une faible amende. La majorité

des Canadiens (73 %) a indiqué qu’elle s’opposait

à l’idée9.

Il est intéressant de constater que des recherches

empiriques ont constaté qu’il n’y a pas de

corrélation statistique entre la participation

électorale et le niveau d’alphabétisation, la

richesse (mesurée selon le PIB) ou la taille de la

population d’un pays.

Certaines études ont révélé que les pays ayant

un système de représentation proportionnelle

(RP) affi chent une participation électorale plus

élevée10. En vertu de la RP, la répartition des sièges

des assemblées législatives est proportionnelle à

la répartition des voix. Par exemple, si un parti

obtient 40 % du vote, il obtient 40 % des sièges.

Étant donné que presque chaque vote aide un

Différences de comportement électoral à

l’échelle internationale

4

La Chambre de Commerce du Canada

parti à gagner plus de sièges, les électeurs sont

plus encouragés à participer et les partis sont

incités à mobiliser leurs partisans11. En outre,

les nations ayant un système de RP tendent à

avoir une multitude de partis; plus le choix est

grand, plus les électeurs s’identifi ent à la plate

forme électorale d’un parti politique particulier.

Cependant, le système de RP accroît l’éventualité

de gouvernements de coalition. Il s’ensuit que les

électeurs participent peu à la composition fi nale

du gouvernement et peuvent être moins enclins

à voter. Ces deux effets contradictoires de la RP

s’équilibrent et l’impact net global de la RP sur la

congruence est nul12.

La fatigue des électeurs peut diminuer la

participation s’il y a plusieurs élections rapprochées

car le public sera fatigué de participer.

D’autre part, comme les enjeux et l’importance

de l’élection augmentent, plus de personnes sont

aptes à voter.13 Un bon exemple est l’élection

présidentielle américaine 2008. Dans un sondage

Gallup conduit juste avant le jour de l’élection,

74 % des Américains ont dit que le résultat de

l’élection 2008 leur a importé plus que dans les

années précédentes. L’investissement personnel

des électeurs dans le résultat a été souligné par les

résultats qui ont montré que 92 % des électeurs

enregistrés étaient d’accord avec le rapport

«les interest dans cette élection sont plus hauts

que dans des années precedents.»14 L’élection

présidentielle du novembre 2008 avait le plus

haut taux de participation dans 40 ans.

Enfi n, des facteurs liés au temps et au moment

de l’élection peuvent affecter la participation

électorale. Durant les fi ns de semaine et les

mois d’été, les gens s’intéressent moins au vote

ou s’absentent. Les nations qui ont des dates

d’élection fi xes ont tendance à tenir celles-ci au

milieu de la semaine au printemps ou à l’automne

pour maximiser la participation.

Les politicologues, les économistes et les

psychologues ont élaboré de nombreuses

théories à ce sujet. Un sens de devoir civique, une

préoccupation à l’égard du bien être des autres,

l’identifi cation solide à un parti et l’importance

perçue d’une élection infl uencent la décision

de participer.

Les facteurs socioéconomiques affectent

considérablement la participation électorale. Le

plus important de ceux-ci est le niveau de scolarité:

plus une personne est scolarisée, plus elle est apte

à voter. Les gens à l’aise fi nancièrement tendent

à voter, peu importe leur niveau de scolarité.

L’âge est également un important indicateur

prévisionnel de la participation électorale. Les

citoyens âgés sont beaucoup plus portés à voter

que les jeunes. En outre, les personnes mariées sont

plus aptes à voter que les célibataires. Les facteurs

comme l’ethnie, la race et le sexe semblent avoir

peu d’incidence sur la participation électorale

dans les démocraties de l’Ouest. L’occupation

Pourquoi les gens votent ils? –

Différences de comportement électoral

au niveau individuel

11 Richie, Robert et Steven Hill. « The Case for Proportional Representation ». Boston Review. Février mars 1998.

12 Blais, André et Marc André Bodet. « Does Proportional Representation Foster Closer Congruence Between Citizens and

Policymakers? » Université de Montréal. 2005.

13 Edlin, Aaron, Andrew Gelman et Noah Kaplan. « Voting as a Rational Choice: Why and How People Vote to Improve the

Well-being of Others. » Département de statistique. Université Columbia. Le 21 septembre 2005.

14 Gallup. « Voters Have High Personal Investment in Election Outcome. » Le 4 novembre 2008.

5

La Chambre de Commerce du Canada

15 Sigelman, Lee, Philip W. Roeder, Malcolm E. Jewell et Michael E. Baer. «Voting and Non-Voting: A Multi-Election

Perspective ». American Journal of Political Science, vol. 29, no 4. Pages 749-765. Novembre 1985.

16 Idem.

17 Fowler, James H. « Altruism and Turnout ». Journal of Politics. Vol. 68, noo 3. Pages 674–683. Août 2006.

18 Pammett, Jon H. et Lawrence LeDuc. « Explaining the Turnout Decline in Canadian Federal Elections: A New Survey of

Non-voters ». Élections Canada. Mars 2003.

a peu d’effet sur la participation; cependant, les

employés du secteur public sont plus portés à

voter que les travailleurs du secteur privé15.

Les personnes qui s’intéressent à la politique et

aux affaires publiques, et celles qui s’identifi ent

plus étroitement à un parti politique, sont plus

aptes à voter. Enfi n, les gens qui ont facilement

accès à un bureau de scrutin sont plus portés à

déposer un bulletin de vote16.

C’est l’interaction de ces deux facteurs qui

contribue fortement à la participation électorale17.

En 2003, Élections Canada a publié une étude18

fondée sur un sondage mené par Decima Research

pour découvrir pourquoi un nombre important

de Canadiens n’ont pas voté à l’élection fédérale

de 2000. L’agrégat des répondants a mentionné

les raisons suivantes : désintérêt, désengagement

et/ou apathie. Certains non-votants ne trouvaient

pas les candidats, les partis et/ou les questions

intéressants, tandis que d’autres ne faisaient

pas confi ance aux candidats, aux partis et/ou

aux questions.

Les non-participants plus jeunes, en particulier,

manifestaient un désintérêt ou indiquaient qu’ils

étaient trop occupés à cause de leur travail/

famille/études. Les non votants plus âgés

mentionnaient que des problèmes de santé et

l’éloignement de leur circonscription étaient les

principales raisons de leur non-participation;

venaient ensuite le manque de confi ance envers

les candidats, les partis et/ou les questions.

Ces constatations ont été confi rmées dans le

document « Report on the Evaluation of the 40th

General Election » publié par Élections Canada.

Dans un sondage qui a sous tendu ce rapport, les

Canadiens non-votants ont cité l’apathie (14%),

des vacances ou un voyage à l’extérieur de la

ville (16%), le fait d’être trop occupé (15 %) et une

aversion pour les candidats/partis politiques/

plate-formes (12%) comme leurs raisons

supérieures de ne pas participer à l’élection de

fédéral d’Octobre 2008.

Principaux motifs de non-participation

des Canadiens

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%