Appartenance et distanciation dans la famille

1

Appartenance et distanciation

dans la famille

1

Mathieu Scraire

Mon point de départ sera le constat d’une certaine suspicion qui existe dans

l’espace public face à la capacité de la famille de former des individus tolérants et

ouverts aux autres, capable de « vivre-ensemble », constat qui me semble évident

lorsqu’on est le moindrement attentif aux débats en France comme au Québec au sujet

de l’enseignement de la morale à l’école. Ma question directrice sera la suivante : Doit-

on « arracher » l’enfant à ses « déterminismes familiaux » pour le « socialiser » ? En

d’autres termes, la condition concrète et déterminée de la famille doit-elle être

considérée comme un obstacle ou un frein à la vie sociale de l’enfant et, par

conséquent, au vivre-ensemble ? La nécessaire distanciation d’avec le terreau familial,

qui consiste en l’apprentissage de l’autonomie, est-elle de l’ordre de la rupture ou de

l’accomplissement ? Je commencerai par aborder un concept qui m’apparaît dominant

dans les débats, soit un certain idéal de « neutralité » dans la formation morale de

l’enfant, en l’opposant aux préjugés ou aux déterminismes reçus dans la famille, puis en

mettant en lumière une vision « positive » ou féconde des préjugés, pour enfin discuter

de la responsabilité de la famille à l’égard des préjugés qu’elle transmet

nécessairement. Donc le maître-concept sera ici celui du préjugé.

1

Communication donnée dans le cadre du IXe Colloque annuel de philosophie de la Communauté Saint-

Jean sous le thème « La famille et la culture de la rencontre », Terrebonne, Québec, le 09-02-15.

2

1. L’idéal de neutralité dans la formation morale de l’enfant

Une idée populaire chez les législateurs, en France comme au Québec, consiste à

dire que l’enseignement de l’éthique ou de la morale à l’école doit favoriser la liberté

par rapport aux « déterminismes » implantés dans le terreau familial. Si j’ai bien suivi, la

France s’apprête, si ce n’est déjà fait, à implanter un cours de « morale laïque », à raison

d’une heure par semaine

2

, ce qui serait une nouveauté par rapport au cours

d’instruction civique qui se donnait jusqu’à présent. Il s’agit plus ou moins du même

mouvement qui a vu naître ici le cours d’éthique et culture religieuse : on sent que les

finalités sont les mêmes.

L’ancien ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, qui est agrégé de

philosophie, a fait couler beaucoup d’encre avec son mot fameux, dans L’Express du 2

septembre 2012, visant à expliquer ce qu’est la « morale laïque » : « [L]e but de la

morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social,

intellectuel »

3

. Cet objectif est encore précisé dans son livre-programme Refondons

l’école (2013) :

Dans notre tradition républicaine, il appartient à l’école non seulement de produire un individu

libre, émancipé de toutes les tutelles – politiques, religieuses, familiales, sociales – capable de

construire ses choix par lui-même, autonome, épanoui et heureux, mais aussi d’éduquer le

citoyen éclairé d’une République démocratique, juste et fraternelle

4

.

2

Voir Libération du 22-04-13. En ligne. URL http ://www.liberation.fr/societe/2013/04/22/peillon-

confirme-des-cours-de-morale-laique-a-partir-de-2015_898019. Consulté le 07-02-2015.

3

L’Express du 02-09-2012. En ligne. URL <http://www.lexpress.fr/actualite/politique/vincent-peillon-pour-

l-enseignement-de-la-morale-laique_1155535.html>. Consulté le 07-02-15.

4

V. Peillon, Refondons l’école, Paris, Seuil, 2013, p. 12.

3

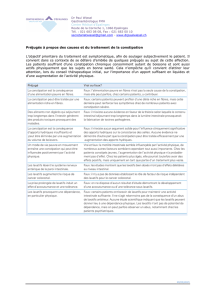

Je suis assez confiant que nous nous entendons pour dire qu’éduquer un enfant,

c’est en grande partie lui donner les ressources nécessaires pour qu’il devienne

éventuellement autonome. Or l’apprentissage de la liberté, ou de l’autonomie, suppose

ici une rupture forte avec les « déterminismes », voire les « tutelles », transmis

notamment dans la famille. Ce que le ministre appelle déterminisme ou tutelle, on peut

en un sens large l’appeler préjugé. C’est un terme fort, avec une connotation fortement

négative. C’est que les préjugés sont censés limiter et fermer notre compréhension ou

notre ouverture aux autres. Pour le montrer, commençons par définir le préjugé et voir

comment cette notion s’applique ici. La définition classique du préjugé est celle d’un

jugement préalable avant l’examen. On pourrait dire, un jugement porté avant d’avoir

en main tous les éléments pertinents nous permettant un jugement « définitif » et

éclairé sur telle ou telle question. S’en tenir à des préjugés, c’est en un sens être

prisonnier des idées reçues. Or si les préjugés ont un caractère négatif, c’est parce qu’on

leur attache la notion de préjudice au sens d’un tort, d’un dommage causé à quelqu’un.

Les critiques du profilage racial, par exemple, argumentent qu’un tort est causé à une

personne avant même de savoir si elle est coupable de quoi que ce soit, en raison d’un

jugement préalable porté sur son appartenance à une race. Les féministes argumentent

que certains contes, certaines coutumes (le bleu et le rose, les camions et les poupées…)

par exemple, perpétuent des stéréotypes sur les rôles masculins et féminins qui nous

enfermeraient dans un carcan trop serré en discréditant par avance certaines

expressions moins traditionnelles de ces rôles : le père qui se prévaut du congé parental

pour s’occuper des enfants alors que c’est la mère qui travaille, par exemple.

4

Or la famille n’est jamais sans transmettre de préjugés. Parce qu’elle transmet

un bagage culturel, moral, religieux, politique, elle transmet du coup des jugements

préalables dont la portée s’étend beaucoup trop profondément pour prétendre que

l’enfant se les approprie au moins d’un examen critique rigoureux. Et les préjugés ont ici

comme caractéristique qu’ils empêchent de reconnaître l’autre comme autre, donc qu’ils

empêchent ou entravent l’accueil bienveillant de l’autre. Or, comme la famille transmet

un bagage de préjugés, n’est-il pas juste de dire que la famille entrave, alors qu’elle

devrait plutôt favoriser, la capacité de l’enfant à faire preuve d’ouverture et de respect

des autres ? Donc que l’État, soucieux de favoriser l’éducation de citoyens libres et

ouverts aux autres, doive faire contrepoids aux déterminismes familiaux en favorisant

l’élimination des préjugés, c’est-à-dire de tout ce bagage que reçoit l’enfant dans sa

famille ? Dit simplement, l’État doit-il favoriser la rupture entre l’individu et son terreau

familial ?

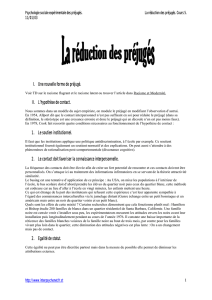

2. Une autre perspective sur les préjugés

Or cette vision suppose un certain idéal de « neutralité », c’est-à-dire qu’une

certaine neutralité par rapport aux préjugés soit possible. Cet idéal est celui de la

philosophie des Lumières, qui imprègne encore fortement les esprits dans le débat qui

nous concerne. L’idéal serait de former des individus neutres par rapport à tout préjugé,

au sens où ils se seraient élevés au niveau d’une rationalité « transparente » et par là,

seraient alors en mesure de faire des choix éclairés. Mais une telle neutralité est-elle

seulement possible, voire souhaitable ? H.-G. Gadamer a un peu révolutionné la

5

philosophie au XXe siècle en proposant une vision « positive » des préjugés. Sa thèse à

cet égard est double : Tout d’abord, selon lui, nous ne serions jamais sans préjugés.

C’est ce que Gadamer appelle l’appartenance. Il a eu ce mot fameux : ce n’est pas

l’histoire qui nous appartient, c’est nous qui lui appartenons

5

. Ce qu’il veut dire, c’est

que les préjugés forment ce que nous sommes à un niveau que la réflexion consciente,

rationnelle, ne pourra jamais totalement élucider. Pour comprendre cela, il faut voir les

préjugés en un sens un peu plus large que le sens commun. Prenons le cas exemplaire

du langage : apprendre à parler, c’est apprendre une langue déterminée. Or une langue

est bien plus qu’un outil qui serait à notre disposition pour communiquer : parce que les

mots nous mettent en contact avec la réalité, la langue est à la fois l’expression et le

terreau où s’enracine notre compréhension du monde que nous cherchons à connaître

et où nous cherchons à nous y retrouver. Mais la langue est l’expression d’une culture;

elle est enracinée dans l’histoire; elle est modelée par des idées qui ont pris forme en

son sein et qui l’ont modifiée de l’intérieur; elle est fécondée et modifiée par l’histoire

de la philosophie, de la théologie, de la science, du droit, dont elle est imprégnée de

part en part, et par l’usage courant que des sociétés déterminées en font; elle est le

dépositaire de visions du monde. En un mot, la langue est en elle-même une

transmission de « préjugés », c’est-à-dire ici de couches de sens ancrés beaucoup trop

profondément pour qu’une conscience éclairée puisse prétendre les mettre au jour.

C’est ce que Gadamer appelle l’enracinement langagier de la compréhension.

5

Cf. Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p. 298.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%